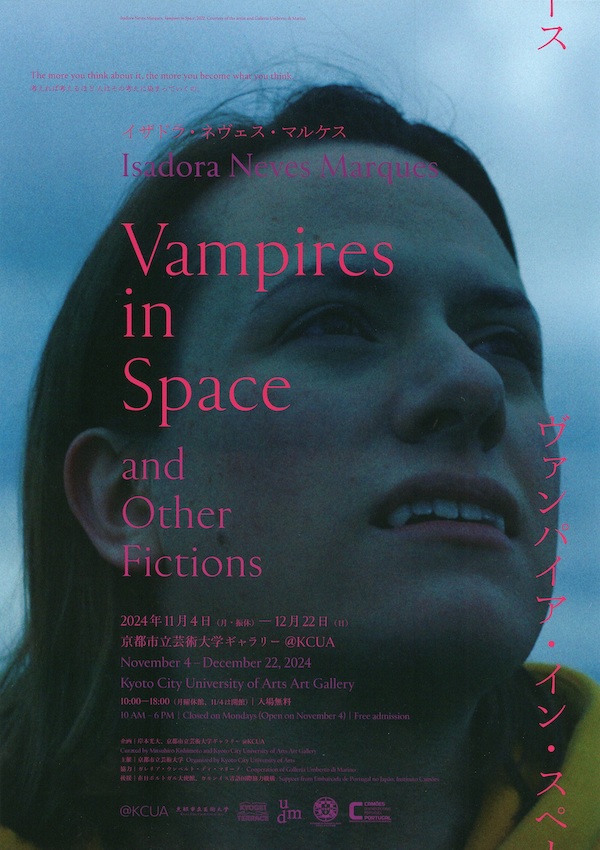

会期:2024/11/04~2024/12/22

会場: 京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA [京都府]

公式サイト:https://gallery.kcua.ac.jp/archives/2024/11455/

傷、差異と対立、お互いへのコンプレックスを抱えたクィアなコミュニティ内部における語りづらさを可視化しつつ、対話を通してどう自己を取り戻していくことができるか。非当事者には聴こえないその声を、どう外部へと届け、対話を開いていくことができるか。クィアな生について語ること、対話すること、耳を傾けることがもつ力を、作品を通してどう

[撮影:来田猛]

[撮影:来田猛]

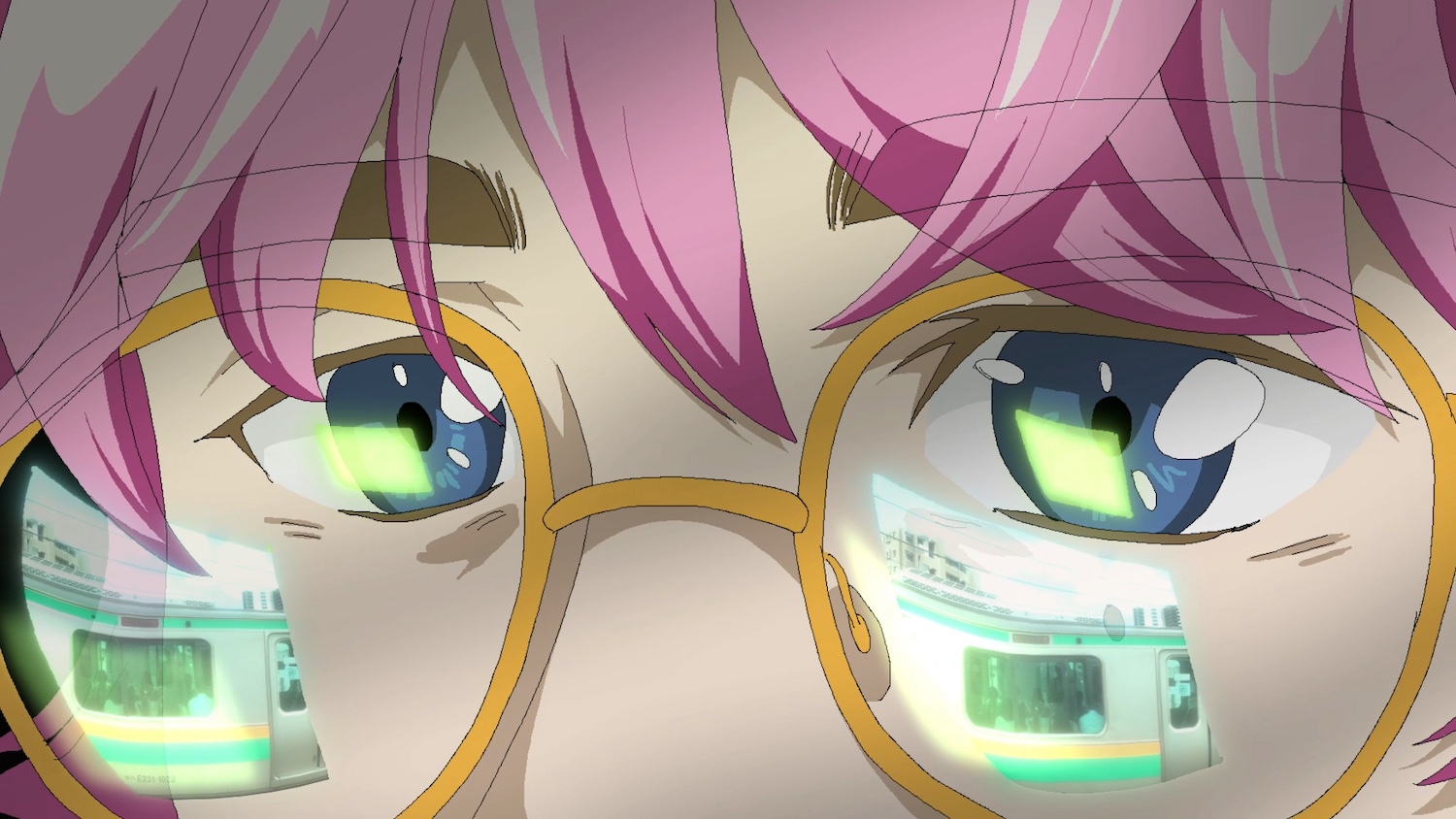

本展は、ポルトガルの気鋭のアーティスト、イザドラ・ネヴェス・マルケスの日本初個展。第59回ヴェネツィア・ビエンナーレのポルトガル館で発表された映像インスタレーション《Vampires in Space》(2022)を再構成して展示する。地球を離れて別の惑星へ旅する宇宙船に乗り込んだ5人のヴァンパイアたちの語りが交錯する、SF的な想像力と隠喩に満ちた物語だ。

「未知の惑星に着いたら」という希望と、いまだ長い旅路の途上である閉塞感。「永遠の夜」である宇宙空間は、「人目につかず目立たないように生きてきた」ヴァンパイアの生息環境であると同時に、「希望の見出しづらさ」の象徴でもある。かつて「人間」だった彼らは、ヴァンパイアへと変異を遂げたが、いまだに身体への違和感を抱えて生きる者や「記憶喪失」に悩む者もいる。ヴァンパイアは「普通の人間」とほぼ同じに見えるが、「違い」が見えづらいからこそ、厄介でもある。ヴァンパイアしかいない宇宙船内は人間の迫害を受けない安全なシェルターだが、完全なユートピアではなく、対立や閉塞感を抱えてもいる……。断片的で暗示的な台詞によって語られるのは、作家の自伝的要素に基づくトランスジェンダーの物語である。マルケスは作年、ペドロ・ネヴェス・マルケスから現在の名義に変更を行なった。

「宇宙を旅するヴァンパイア」のメタファーには多重性が込められている。「人目につかない安全さ/希望のなさ」という「夜」の両義性。人間からヴァンパイアへの身体的変異と「果てのない旅路」は、ホルモン治療や性別適合手術に何年も費やし、終わりのない性別移行の象徴である。五月あかり・周司あきら『埋没した世界──トランスジェンダーふたりの往復書簡』(明石書店、2023)では、性別移行が「ある島から別の島への移動」の比喩として語られるが、本作では「地球から別の惑星への旅」として語られる。旅の比喩は、「女性から男性へ」「男性から女性へ」といった空間領域的な移動にとどまらない。トランスジェンダーの生それ自体が、時間を旅する存在でもある。性ホルモンの長期間にわたる投与は、「第二次性徴をやり直し、思春期を生き直す」ことを意味する。従って、タイムトラベラーとしてのトランスジェンダーの生には、「記憶」の問題がつきまとう。本作の登場人物で最も若いヴァンパイアの「エマ」は、「記憶喪失」に苛まれている。それは、性別違和を抱えて過ごした思春期の辛い記憶を自ら消去しようとする防衛本能や、トランスジェンダーの子どもを拒絶する家族との断絶を示唆すると同時に、ある時代を「少女」として過ごした者が共有する経験──例えば当時流行したポップカルチャーの話題や初潮を迎えたときの気持ちなど──を

[撮影:来田猛]

[撮影:来田猛]

ただし、すべてのトランスジェンダーが身体への医療的介入を行なうわけではないし、作中では、性別を特定しない代名詞「they」が用いられ、ノンバイナリーと思われる人物が登場する。従って「地球と別の惑星の

さらに、「ヴァンパイア」のメタファーは、トランスフォビアの謂いであると同時に、「生殖」「血縁による家族」という規範からの逸脱でもある両義性をもつ。実際に見たことはなくとも(あるいは見たことがないからこそ)「空想の中で恐怖が肥大した怪物」は、例えば女子トイレへの制限という形で噴き出すトランス女性排除のメタファーである。一方、ヴァンパイアは、ヴァンパイアの両親から生まれるのではなく、ヴァンパイアに噛まれることで人間から変異する。つまり、ヴァンパイアどうしは生殖を行なわず、その非生殖性はクィアのメタファーでもある。一方、「首に噛みつくこと」が性的な暗喩をもつように、ヴァンパイアに仲間入りすることは、血縁によらない共同体の一員になることでもある。

作中、「(私たちは)わかりやすい家族ではない」という台詞が発せられる。地球すなわち故郷からの離脱が「家族との絶縁」を示唆するように、「(血縁によらない)家族」「旅の仲間」がいることはエンパワメントになるが、本作は、クィアのコミュニティ内部の軋轢や閉塞感があることも目をそらさず描く。「似ているからこそ比べてしまう」というコンプレックスの吐露。最年長のヴァンパイアの「アレックス」は、うずく虫歯を舌でさぐるように、しばしば口の中の違和感を舌でまさぐり、ヴァンパイアの象徴である「牙」を取り外す。テーブルに置かれた、マウスピース型の「偽物の牙」。その行為は「あなたは最年長だし、象徴なんだから牙を取らないで」と非難される。だが、アレックスの「牙が人を定義することはない」という台詞は重要だ。身体の性別違和を抑えるための措置や人工的な器具にも違和感を感じること、トランスジェンダーどうしにも「らしさ」の要求や「本物である/でない」という判定や非難が向けられること、そのうえで「他人や見た目に定義されないこと」を宣言するからだ。

[撮影:来田猛]

[撮影:来田猛]

トランスジェンダーの困難な生とその多様性を描くために「ヴァンパイア」「SF」というフィクションが必要だったように、作中の人物たちもまた、「フィクション」を拠りどころとして生きている。エマが夢中になるアメコミ「X-MEN」は、人間から突然変異して超能力をもったミュータントたちを描くが、迫害されるマイノリティの物語としても読める。また、アレックスが朗読する自作の「詩」は、宇宙船内の幾何学的な装飾を模した空間に展示され、複合的な構造をなす。

[撮影:来田猛]

[撮影:来田猛]

[撮影:来田猛]

3チャンネルで構成される映像をすべて見るには80分を要し、1本の長編映画を見たような充実感がある。マルケスは映画監督でもあるが、本作が「映画」と異なる最大の点は、始まりも終わりもないオープンエンドの構造にある。それは、「どこから見始めても構わない」という「見やすさ」であると同時に、終わりのない性別移行のメタファーでもある。

最後に、本作が「対話」の構造に貫かれていることの重要性にふれたい。3チャンネルの映像のうち、2つは宇宙船内のヴァンパイアどうしの会話を描き、残るひとつは「画面の向こう側にいる誰か」とのビデオ通話仕立てになっている。代わるがわる画面に映るヴァンパイアたちは、「(見えない)通話ボタン」を指で押し、「こちら側」をのぞき込み、とめどないおしゃべりを断片的に語りかける。「もっと聞きたい?」という問いかけ。「この話をしてると、気が沈むから切るね」という中断。「話についてこれてる?」という確認。「もっと話して。話せば記憶が戻るかのように」という、語ることへの希求。「ビデオ通話画面の向こう側にいる聞き手」は、「ヴァンパイアしかいない宇宙船内」から切り離された「外部」「地球」にいるのか。あるいは、「語りを聞き続けること」「架空の聞き手役になること」によって、「記憶喪失」から回復し、自分自身を取り戻すプロセスの一部にともに参加しているのか。切り詰めた台詞やモノローグが演劇的な要素ももつ本作だが、舞台と客席を隔てる透明な「第四の壁」は、「コミュニケーションの通路」へと変貌する。それは、「地球にいるヴァンパイア」すなわち(オンラインであっても)クィアのコミュニティに参加することが難しい当事者にとって、「自分も仲間との会話に参加している」という擬似的な感覚を与えてくれる。

[撮影:来田猛]

[撮影:来田猛]

「フィクション」は一時しのぎの現実逃避や消費物ではなく、

鑑賞日:2024/11/06(水)