はじめまして、ライター・編集者の佐野和哉と申します。工学部を卒業後、情報科学芸術大学院大学(IAMAS)を修了し、東京で広告関係の仕事などを経験したのち、5年前に地元である北海道に帰ってきました。主にメディア・アートやローカルに関する記事執筆や企画・編集などを行なっています。単著には『田舎の未来』(タバブックス、2019)、編集した書籍には『トーチライト Issue 2022』(トーチ、2022)があります。

さて、2024年1月から2月にかけて、札幌国際芸術祭(SIAF/サイアフ)2024が北海道札幌市にて開催されました。2014年から3年に一度行なわれており、2020はコロナ禍で中止になってしまったので、開催はこれが3回目。初めての冬開催として実施され、盛況をおさめて非常に好評を得ました。

私はこのSIAF2024にスタッフとして携わらせていただき、とても貴重な経験をしました。じつはスタッフとして携わる前から、札幌国際芸術祭にはどこか、絶妙なバランス感覚のうえに成り立つイベントであるという印象を抱いていました。そうした印象は、実際に運営に関わっていくなかで、確信に変わることとなります。今回はそこで感じてきたこと、考えていることについて記していきたいと思います。

なお、以下はあくまで個人の意見であり、札幌国際芸術祭や関連団体を代表する意見ではないことをご承知おきください。

そもそも「芸術祭」とは

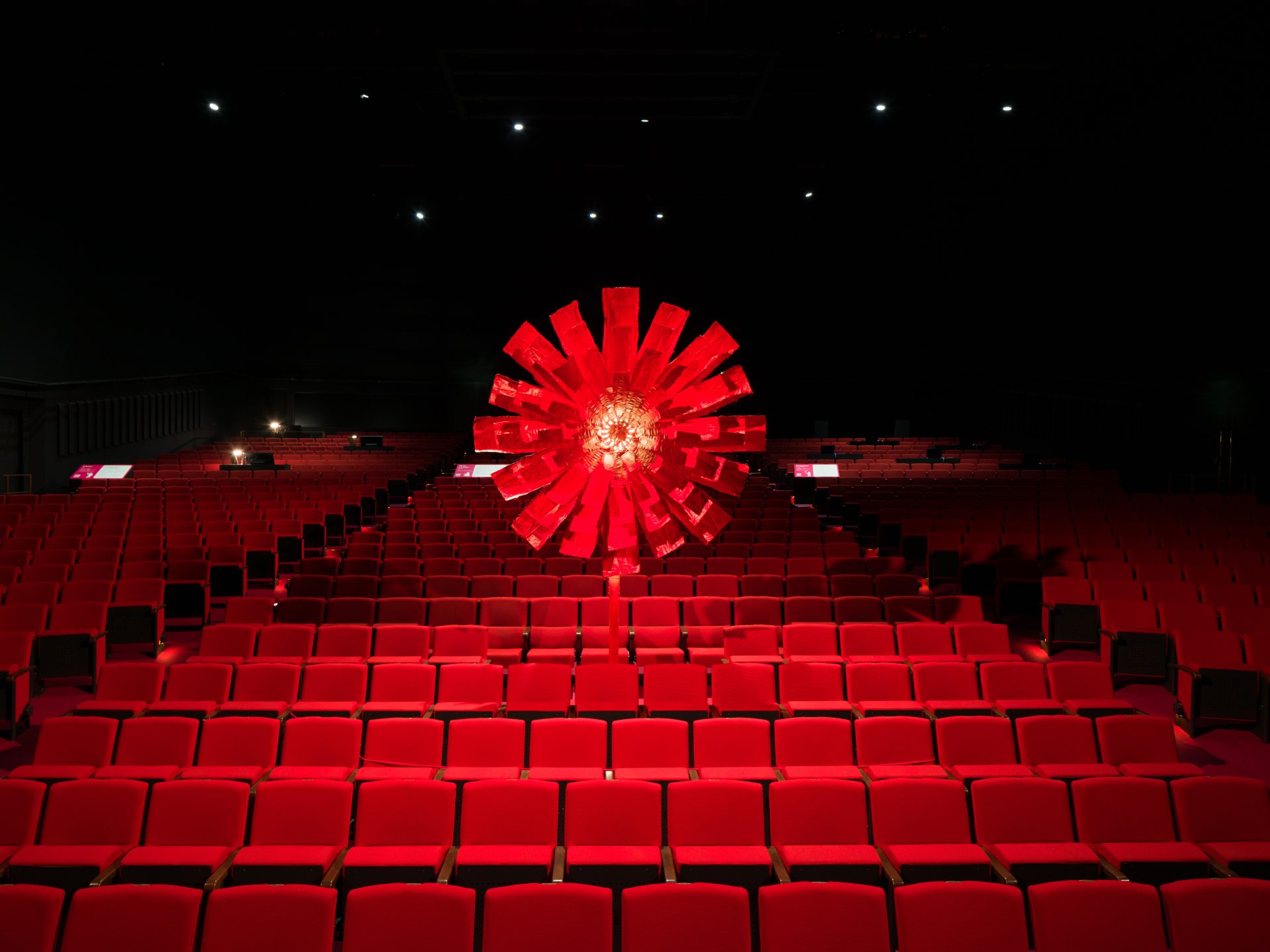

未来劇場(東1丁目劇場施設)で展示された、チェ・ウラム《Red》(2023)[Photo by FUJIKURA Tsubasa]

未来劇場(東1丁目劇場施設)で展示された、チェ・ウラム《Red》(2023)[Photo by FUJIKURA Tsubasa]

近年の世界各地で多く見られるビエンナーレや、日本で多く見られるトリエンナーレは、1895年にイタリアで始まり現在も続くヴェネチア・ビエンナーレが原点であるとされています。冷戦終了後の1990年以降、多文化主義の広がりにともなって世界各地でビエンナーレが行なわれるようになり、日本でも2000年以降にビエンナーレやトリエンナーレが増加。アート・ツーリズムとも密接に関わり、いわゆる「地方芸術祭」が独自に発展を続けています。

2025年現在、日本では毎年たくさんの地域で芸術祭が開催されています。同じ芸術祭といえども、規模感や形態、掲げるテーマや目指すものもさまざま。たくさんのスポンサーがつく巨大なイベントから、都道府県や市町村など地方自治体の予算で実施されるもの、地域住民などによって自主的に行なわれるごく小規模なものまで、バリエーション豊かです。会期も半年にわたるものや1-2ヶ月の期間で閉幕するもの、週末に開催されるものなどさまざまです。

さて、そんな地方芸術祭には、大別して「都市型」と「里山型」があるといわれています。美術館をはじめとした都市の施設や設備、機能などを利用して展覧会を開催する「都市型芸術祭」については、横浜トリエンナーレや国際芸術祭「あいち」などが代表的なものとして挙げられます。一方、ニッセイ基礎研究所の吉本光宏氏によれば、都市型芸術祭に対置され、自然豊かな町村で開催される芸術祭は「里山型芸術祭★」と分類されています。瀬戸内国際芸術祭や、大地の芸術祭 越後妻有トリエンナーレなどがこちらにあてはまるでしょう。

上記の分類に基づけば、札幌国際芸術祭は都市型芸術祭に括られるものの、準備段階の基本構想から「都市と自然」がテーマ。自然が隣接する都市だけに、里山型の魅力も加味しようとしている珍しい芸術祭といえます。

「アートイベント」なのか「行政イベント」なのか

モエレ沼公園会場の雪倉庫にて展示された、ユッシ・アンジェスレヴァ+AATB《Pinnannousu》(2024)[Photo by KUSUMI Erika]

モエレ沼公園会場の雪倉庫にて展示された、ユッシ・アンジェスレヴァ+AATB《Pinnannousu》(2024)[Photo by KUSUMI Erika]

固有名は挙げませんが、芸術祭に接するなかで問題に感じることもあります。どうしても都市型芸術祭は「アートが好きな人がより楽しめる、カッティングエッジなアートイベント」という側面が、里山型芸術祭は「地域住民とともにつくりあげる、地域密着型の行政イベント」という側面が強くなってしまいがちであるように思います。

それは地域の需要に対する要請として、都市であればアートが好きな方々の、地方であればアートに接点の少ない地域住民の、それぞれの「多数派」の支援が受けやすくなるような、ひとつのあり方ともいえます。そのあり方にももちろん意味はありますし、状況としてそうなってしまいがちであることも理解できます。

その反面、「わかる人にはわかる」アートばかりでは、地域に浸透しなかったり、ときに受け入れられない気持ちから反発が起こってしまうこともあるでしょう。一方で、行政的な都合が反映されたアート、もしくはイベントばかりであっても、地域外から著名なアーティストを呼ぶ必然性や「芸術祭」と銘打って実施する意味が本当にあるのか? と疑問符がつくこともあるでしょう。──artscape読者のみなさまであれば、それぞれ思い浮かぶ事例がいくつかあるのではないでしょうか。

世界でも地域でも意味のある芸術祭であり続けるために

さっぽろ雪まつり大通2丁目会場に展開された、ENESS《Airship Orchestra》(2024)[Photo by KOMAKI Yoshisato]

さっぽろ雪まつり大通2丁目会場に展開された、ENESS《Airship Orchestra》(2024)[Photo by KOMAKI Yoshisato]

いささか手前味噌ではあるものの、札幌国際芸術祭(SIAF)はそのどちらにも振り切らず、敷居はしっかり低く、でも懐はしっかり深く、といえるようなバランスをかなり意識して保っていると思っています。美的に優れた「映える」作品が、たしかに地域の雪まつりを華やかかつ賑やかにすること。あるいは、一見すると抽象度の高い作品には、それを知って楽しめる解説やガイドなどの仕掛けをしっかりと用意すること。

古くからの関係者によると、これまで手探りで実施してきた過去2回(2014および2017)の開催も踏まえて、さまざまな面からの振り返りが反映された結果、いわば両取りのバランス感がSIAF2024でいっそう強まったとのことでした。

このバランスは、目指すべき理想としては当然なように見えながらも入念な準備が必要となり、実現がすごく難しいものです。極端にいえば、「アート」か「行政」のどちらかに振り切って、片方を切り捨ててしまうほうが、誰が見てもわかりやすく批判も起きにくくなります。しかし「ターゲットの絞り込み」の題目のもとに、一部の観衆を切り捨ててしまった時点で、切り捨てられた側とのコミュニケーションの可能性はなくなってしまう。一方でどちらも両立しようとすれば、どちらからも「中途半端」であると非難される。両立するスタンスを取り続けることは、どちらかに振り切るよりずっと難しいように感じます。

それでも、「国際的なアートイベント」かつ「行政主体の地域文化イベント」として、どちらも諦めずに両立しようと模索しているのが、札幌国際芸術祭のスタンスであると感じています。バランスを取り続けることは非難に晒され続けることでもありますが、バランスを取ろうとし続けることでしか生まれない未来がたくさんあるようにも感じています。

実際SIAF2024においても、おそらく普段美術館を訪れないような方々が、劇場の跡地に現われた大きな展覧会をめぐり、さまざまに感銘を受けている様子が強く印象に残りました。一方で全国・世界の展覧会を回っているような方々からも「見ごたえのある展示だった」といった反響を多くいただいていました。また別の観点で、SIAF2024では「みんなでウパㇱテ!! 公募・連携プロジェクト」として、SIAF2024と同時期に開催される20以上の文化芸術関連イベントと広報などの面で連携し、実際にディレクターの小川秀明さんがそのすべてを巡る、という活動も行ないました。この活動を通して、地域で活動を続ける方々にとって芸術祭がより距離の近いものとなり、芸術祭にとっては地域の活動との新たな連携可能性が生まれた機会となりました。この連携活動は、非開催年である今年度も継続して行なわれています。

私は10年以上続く札幌国際芸術祭に関わり始めてまだ日が浅いですが、このスタンスに大きな影響を受けました。これからも可能な限り、難しいバランスを両立し続けながら、この地域でやる意味のある芸術祭の実現に尽力していきたいと思っています。

札幌国際芸術祭の次回開催は2年後。その開催に向けて今冬から、すでにすこしずつ動き始めています。次回SIAFを見据えたメッセージ「FOR SIAF2026-27」を掲げ、さっぽろ雪まつり等でさまざまなプレイベントを実施予定です。

それぞれの芸術祭のつくり方

『新しい芸術祭のつくり方』(2024)[撮影:佐野和哉]

『新しい芸術祭のつくり方』(2024)[撮影:佐野和哉]

札幌国際芸術祭は、2024年開催のあとに『新しい芸術祭のつくり方』というアーカイブ書籍を発表しました(ウェブにて全文PDFを公開中)。また2024年度はその書籍の内容に沿った、副読本的な企画として「SIAFよもやま話」も現在展開中です。中止をはさんで3回の開催で生まれたSIAFの独自性と、それをつくり上げてきたたくさんの関係者による声、非常に具体的な知見やノウハウが記されているので、ぜひ見ていただきたいです。──芸術祭が全国で無数に開かれている今日、それぞれの芸術祭にそれぞれの蓄積があるはず。でも意外とそれらは共有知化されていないように思います。そのため、今回のアーカイブ書籍の発表を通じて、ひいてはSIAF以外の芸術祭においても実践知が発信されていくムードが醸成されれば、との思いもあります。

私も「SIAFよもやま話」の企画・編集に携わっているのですが、10組以上の関係者の方々とインタビューやトークを進めていくなかで、ガイド・案内ボランティアの「ふむふむガイド」「ふむふむサポーター」を運営していただいているNPO法人ezorockさんのお話が印象的でした。「私たちは現代アートが全然わからなかったので、事務局の方にたくさん質問して、実は自分たちのやっていることとそんなに遠くないんだと思えた」「ボランティアの方も『アートが好きそうな方々』が多くなるのかと思いきや、価値観の幅が広く、多様な雰囲気が生まれていた」とお話ししており、地道なボランティアや運営組織の巻き込みから、地域に着実な変化と浸透が生まれていることも知ることができました。これも関わる方々を、芸術祭側の先入観で限定しないからこそ、地域に生まれている変化であり、かつての構想で理想としていた未来なのかもしれません。

全国各地でさまざまな芸術祭が実施されている現在。そのいずれもが、いつまでも継続できる保証がないからこそ、それぞれの意義や特色がより色濃く問われていく時代になると感じています。そのなかで、それぞれの地域における実践を共有し、可能な部分は連携しあっていくことで、紋切り型でない、本当の意味で地域に必要な芸術祭が残っていくのではないでしょうか。その先にきっと、わかる人だけにわかるアートでも、行政の事情を叶えるだけのイベントでもない、地域活動の主体性に裏打ちされた、しっかり世界とつながって地域固有の文化芸術を花開かせる地方芸術祭の未来があると、私は信じています。

★──札幌国際芸術祭2017 事業評価報告書より:https://siaf.jp/media/2018/03/hyoka.pdf