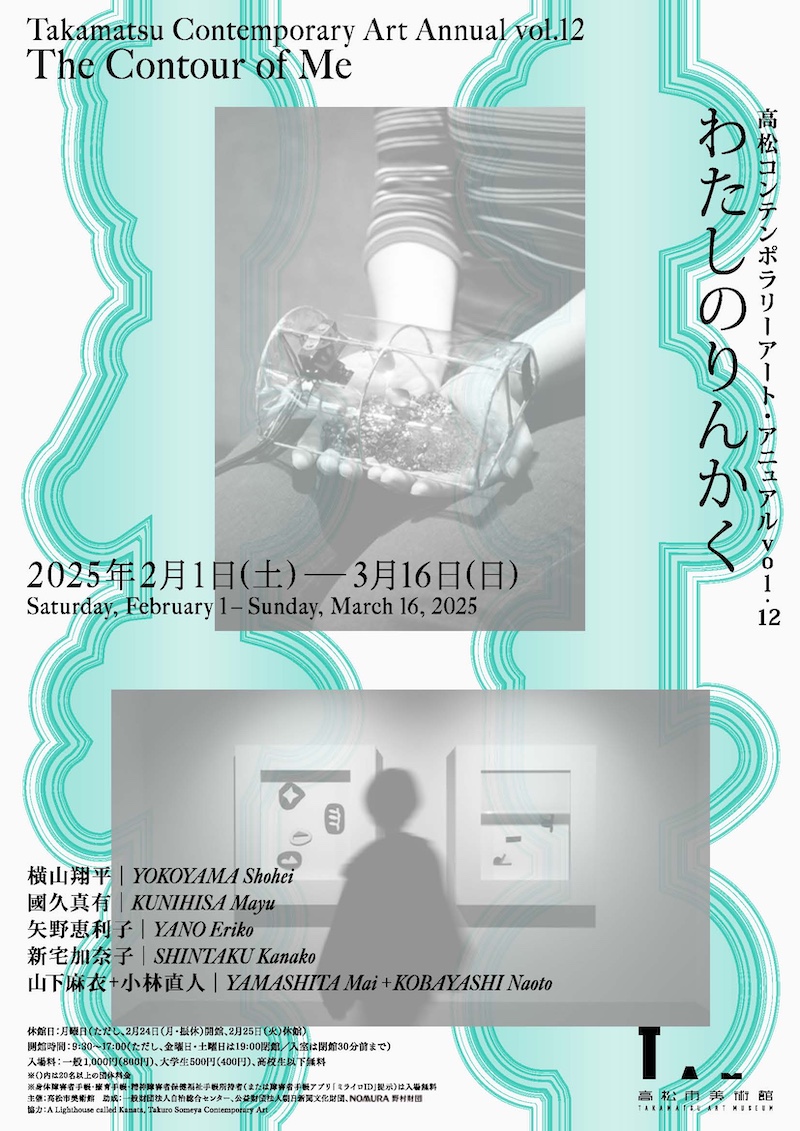

高松市美術館では「高松コンテンポラリーアート・アニュアルvol.12 わたしのりんかく」(以下、アニュアル展)を開催している(2025年2月1日〜3月16日)。

この展覧会は2009年にvol.00からスタートしたシリーズで、毎回異なるテーマのもと4〜6組が参加し、これまでに60組の作家を紹介してきた。13回目となる今回は筆者が企画を担当したもので、「わたしのりんかく」のテーマのもと、横山翔平、國久真有、矢野恵利子、新宅加奈子、山下麻衣+小林直人(以下、山下+小林)が参加する。 なお、本稿は展覧会開幕前に執筆しているため、具体的な展示内容は予想の域を出ず、キュレーターズノートに書いてしまったから変更が出ませんようにと祈るのも精神的に良くないため、出品作品などについては、見通しを伝えるに留める。

私の輪郭

私の輪郭。それはどこに、どのような形であるのか。

家庭や友人関係における役どころ、所属する機関での肩書きや社会的な立場を使って自分を言語化することは比較的容易であり、それは太い輪郭線に感じるかもしれない。しかし、それは環境によって変化し、立場が逆転することも頻繁にある。

また、身体に目を向けても、どこまでを“私の”身体だと考えることができるだろう。自分の意思で動かせる部分もあれば、内臓は勝手に動くし、細胞の活動は感じることもできない。髪の毛や吐息も、先ほどまで自分の体の一部だったものが、離れた瞬間自分とは異なるものに思える。

ほかにも視点を変えて私というものを考えることはできるが、考えるほどに、それがいかに曖昧なものかに気づくのだ。

横山翔平 ガラスに映る身体と精神

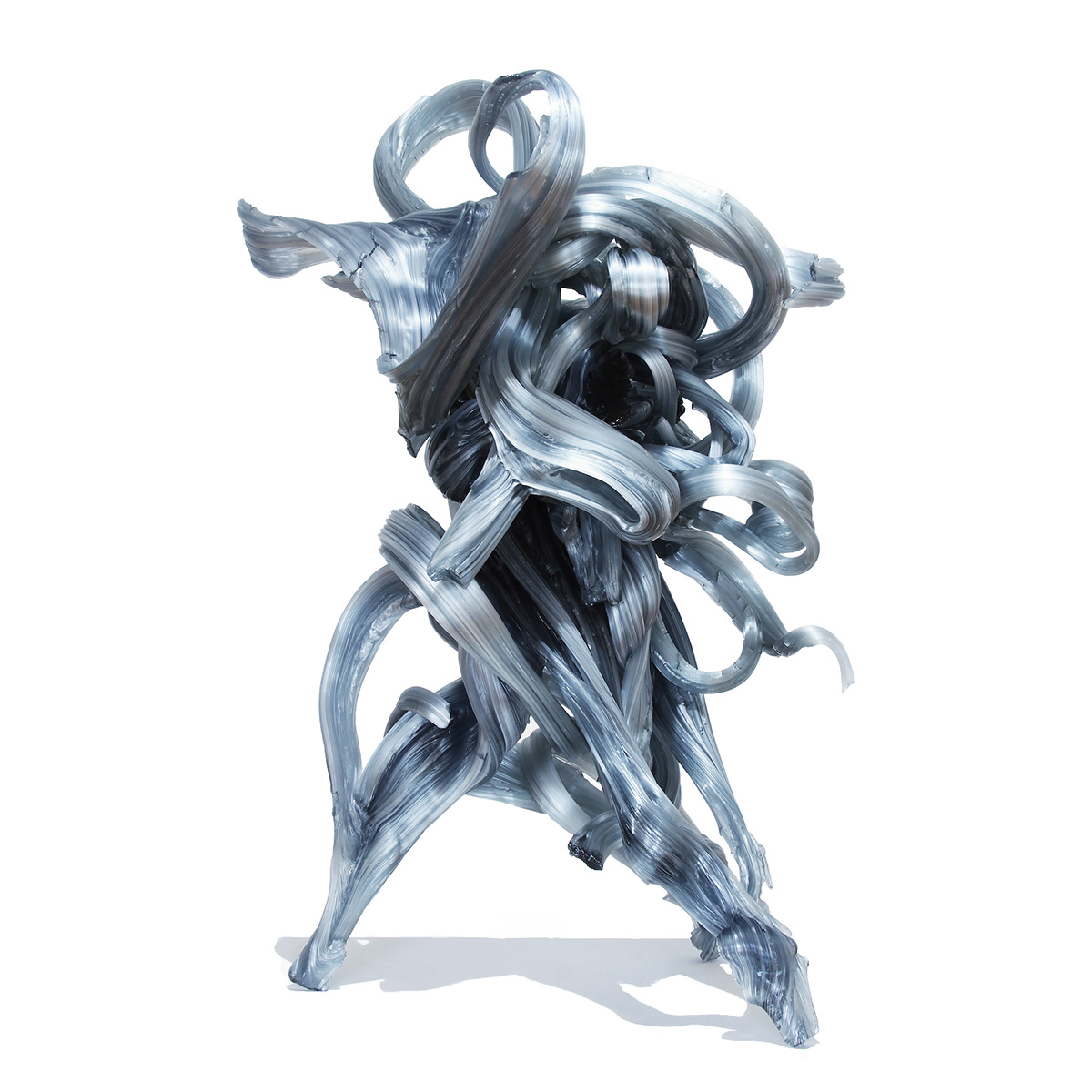

横山の作品を、筆者が初めて目にしたのは「第15回 岡山県新進美術家育成『I氏賞』選考作品展」(天神山文化プラザ[岡山県]、2022)でのことで★1、出品されていた《Amorphous21-1》(2021)は、会場で圧倒的な存在感を放っていた。うねるガラスが、嵐のように、または激しい水流のように絡み合う。リサイクルガラスを使用することで生まれるというブルーグレイの色彩も美しく、力強さと繊細さが印象的な作品だ。

横山翔平《Amorphous21-1》(2021)

横山は主に、吹きガラスによる作品と練りガラスによる作品を展開しているが、どちらの制作においても自身の身体性や精神性が意識されている。ガラスに息を吹き込む際には、肺活量といった身体的な能力が影響するとともに、感情や思考、感覚などの精神性も映し出される。ガラスを練る作業でも同様だ。炉で熱して柔らかくなったガラスが外に出されて冷めていく僅かな時間に行なわれた行為はそのまま形となって残り、それは作家の身体の大きさや力、動きを表わす。そして重力や周囲の熱によって刻々と変化するガラスの状態を観察しながら、次にどのような動きを取るべきかと瞬時に下される判断には、横山の思考が凝縮されているのだ。

アニュアル展では練りガラスの「Amorphous」シリーズによって展示を構成する。本シリーズは、書家の井上有一の作品を見たことがきっかけで制作を始めた作品群だというが、最近では、よりいっそう身体性への関心が増し、形は円に行き着いたという。展覧会では、円をテーマにした新作も展示する予定である。

横山翔平《静を孕む_05》(2018)

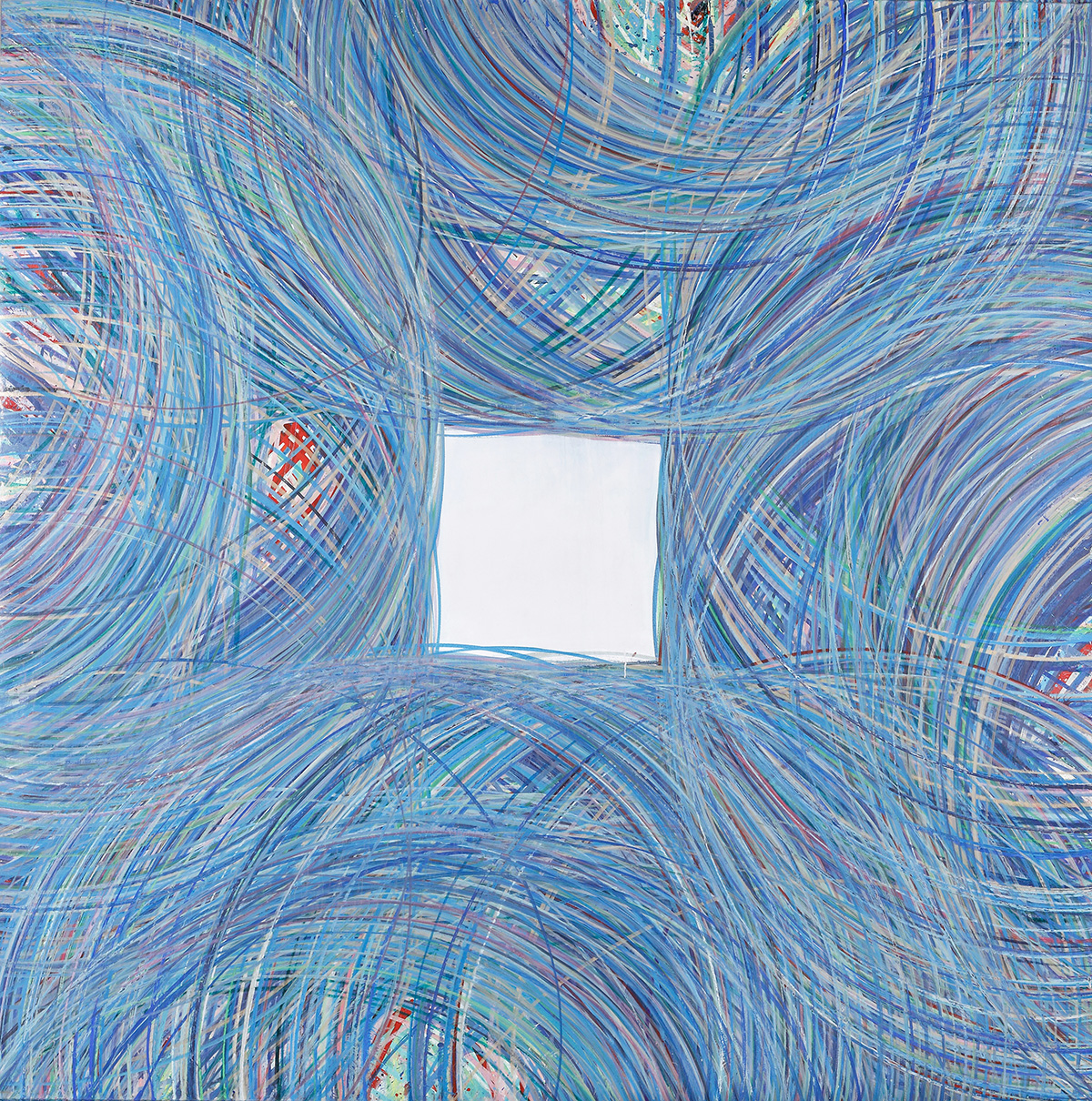

國久真有 線を重ねて世界を捉える

作品も作家自身もとてもエネルギッシュな國久。印象的だった展示のひとつに「國久真有──絵画を生きる」(西脇市岡之上美術館[兵庫県]、2022)がある。三つの展示室が一直線に続く同館では、1室目に入ると、3室目に展示された《WIT-WIT HOLE HONG KONG CLOUD》(2015-19)が見えた。ほかの作品を見ながら、ゆっくりと本作へ向けて足を進めるうちに、神聖な場所にいるような感覚が生じてきたのを覚えている。まるで教会に入って、祭壇に近づいていくような気持ちだった。本作は香港を訪れた際の体験が反映されているといい、中央の空白は、さまざまなものがひしめき合う賑やかな街から見上げた空に当たる。

國久真有《WIT-WIT BLEU SKY》(2019)[Photo by M.Sato@october studios]

キャンバスの周囲を巡りながら、腕を伸ばして弧線を重ねる國久の「WIT-WIT」シリーズは、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたドローイング《ウィトルウィウス的人体図》(1485-90頃/1人の裸の男性が手足を広げた姿と、円と正方形が重ねられた、あの有名なドローイング)に由来する。この制作方法について國久は「これは自分の身体にとって発明みたいな発見で、身体が伸びたのです。世界が広がった感覚がありました。自然と大きな呼吸が入ってきました」★2と話し、また「この方法が1番自分にとっては、見やすい。世界を捉えやすいのです」★3とも語る。線は彼女の動きの軌跡であり、身体的な限界を示すものであると同時に、その先にある世界との関係を示す。

アニュアル展では、幅20メートルに及ぶ《WIT-WIT HOLE WIDE LONG PLATEAU》や幅10メートルの新作絵画を出品するほか、同じく幅10メートルの絵画の公開制作(2月1〜11日)などを予定している。

國久真有《WIT-WIT HOLE WIDE LONG PLATEAU》制作風景(クリエイティブセンター大阪、2024)[Photo by M.Sato@october studios]

國久真有《WIT-WIT HOLE WIDE LONG PLATEAU》制作風景(クリエイティブセンター大阪、2024)[Photo by M.Sato@october studios]

矢野恵利子 日常と微笑む「うさこ」

矢野は近年、動く装置を用いた作品を多く発表し、鑑賞者に答えのない問いを投げかけてきた。例えば《Happy-Go Lucky 私たちには時間がない》(2022)は、瀬戸内国際芸術祭2022と同時期に開催された展覧会★4で「(瀬戸内に)『何を』期待していたのか」と問うた作品だ。

矢野恵利子《Happy-Go-Lucky 私たちには時間がない》(2022)

矢野恵利子《Happy-Go-Lucky 私たちには時間がない》(2022)

このような大型の作品が目を引く作家であるが、今回展示予定の《Usako is maybe happy》は印象の異なる作品群になるだろう。本作は矢野が昔から描いてきたキャラクター「うさこ」が、矢野自身が経験した日常の場面を追体験する作品群だ。これまで作品に「うさこ」が描き込まれることは多々あったが、「うさこ」がメインとなる作品が展示の中心となることは少なかった★5。「うさこ」は矢野の分身かと思いがちだが、そうではなく矢野よりニュートラルな性格らしい。どのような場面でも、「うさこ」はたいてい軽く微笑んで過ごす。「うさこ」を通して、矢野自身が日常のなかの出来事や時間を咀嚼しようとしているようだ。

矢野恵利子《Ninoshima》(2023)[Photo by Mutsumi Tomosada]

矢野恵利子《Ninoshima》(2023)[Photo by Mutsumi Tomosada]

矢野は今回発表する新作の映像作品において、作品を突き詰めていくうちに本来の自分から離れていってしまうこと、そして離れていってしまった自分でも「うさこ」を登場させれば元の場所に戻れることを語った★6。作品の起点となった個人的な経験や感情を一般化することにより、多くの鑑賞者に対して作品を開くことができる。一方で、矛盾した感情や、それを消化できずにもがくさまは綺麗に整理されてしまうとも言える。今回は展示室を「うさこ」に占拠してもらい、「うさこ」を介して矢野恵利子という人間に接近してみたい。

新宅加奈子 今ここにいる

新宅の作品を初めて見たのは、「Kyoto Art for Tomorrow 2020―京都府新鋭選抜展―」(京都文化博物館、2020)だった★7。さまざまな作品が並ぶなかで、サイズの異なる写真作品《I’m still alive》(2020)6点が2段で展示されていた。はじめは、その鮮やかさが目に止まったのだと思う。よく見るとそれが人の身体だと気づき、呼吸音が聞こえてきそうな作品に見入った。皮膚の皺に沿って固まる絵の具は独特のマチエールとなり、新しい景色を生み出す。

新宅加奈子《I’m still alive》(2019)[Photo by Nobutada Omote / Sandwich]

新宅加奈子《I’m still alive》(2019)[Photo by Nobutada Omote / Sandwich]

新宅は、自身の身体に絵の具を垂らす行為を、自分が「いまここにいる」感覚を確認する方法だと位置づけ、それを「儀式」と言い表わしたこともある。「家庭環境のせいもあって、なんとなく肉体と精神が離別してしまっているような、生きているか死んでいるか分からないような感覚があったんです。ある種の不自由さを感じていたのですが、なぜか絵の具を被ることでそれが開放されました」★8とも語り、それは先述した國久の「自然と大きな呼吸が入ってきた」という言葉とどこか近いように感じる。方法も目的も異なるが、彼女たちは世界と自分との関係をその身体をもって探り確かめているのだろう。

新宅加奈子《I’m still alive》(2019)[Photo by Yuji IMAMURA (office Mura photo)]

アニュアル展では、絵の具を纏った身体やその痕跡を写した「I’m still alive」「Indication」シリーズのほか、身体に沿って固まった絵の具の塊を殻に見立てた「shell」シリーズ、昨年から取り組んでいる、身体から剥がした絵の具の断片をパネルに貼り付ける「skin」シリーズを展示予定だ。「shell」や「skin」のシリーズは、彼女の身体から剥がされた物そのものであるが、彼女の個人的な存在感は消え、より普遍的な印象を与える。また、初日に行なうパフォーマンスの形跡を展示室に残す。

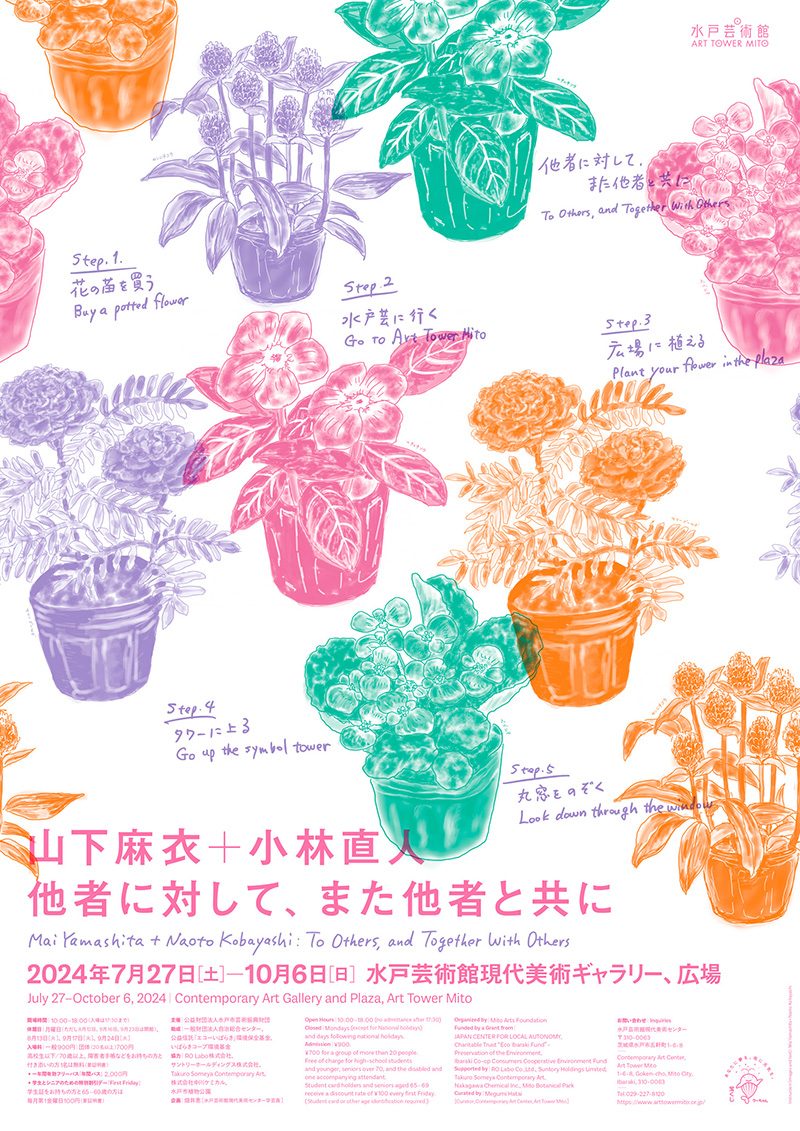

山下麻衣+小林直人 私が溶けだす

山下+小林の《世界はどうしてこんなに美しいんだ》(2019)は瀬戸内国際芸術祭2019で発表された映像作品だ。小豆島で撮影された本作は、瀬戸内海の夕焼けを背景に、山下が自転車を漕ぎ、その車輪にタイトルと同じ言葉が現われる。初めて見たときは、自転車が停まると消える文字の儚さや、坂道も止まらないように漕ぎ続ける姿に、大切なものを守ろうとする人の姿を感じたが、何度も本作を見ていると、自分が何を見ているのかわからなくなってきた。自転車を漕ぐ人、光の文字、瀬戸内海の景色、自分はそれらを見ているのではないようだ。

山下麻衣+小林直人《世界はどうしてこんなに美しいんだ》(2019/瀬戸内国際芸術祭2019での展示風景)[Courtesy of the Artists and Takuro Someya Contemporary Art]

山下麻衣+小林直人《世界はどうしてこんなに美しいんだ》(2019/瀬戸内国際芸術祭2019での展示風景)[Courtesy of the Artists and Takuro Someya Contemporary Art]

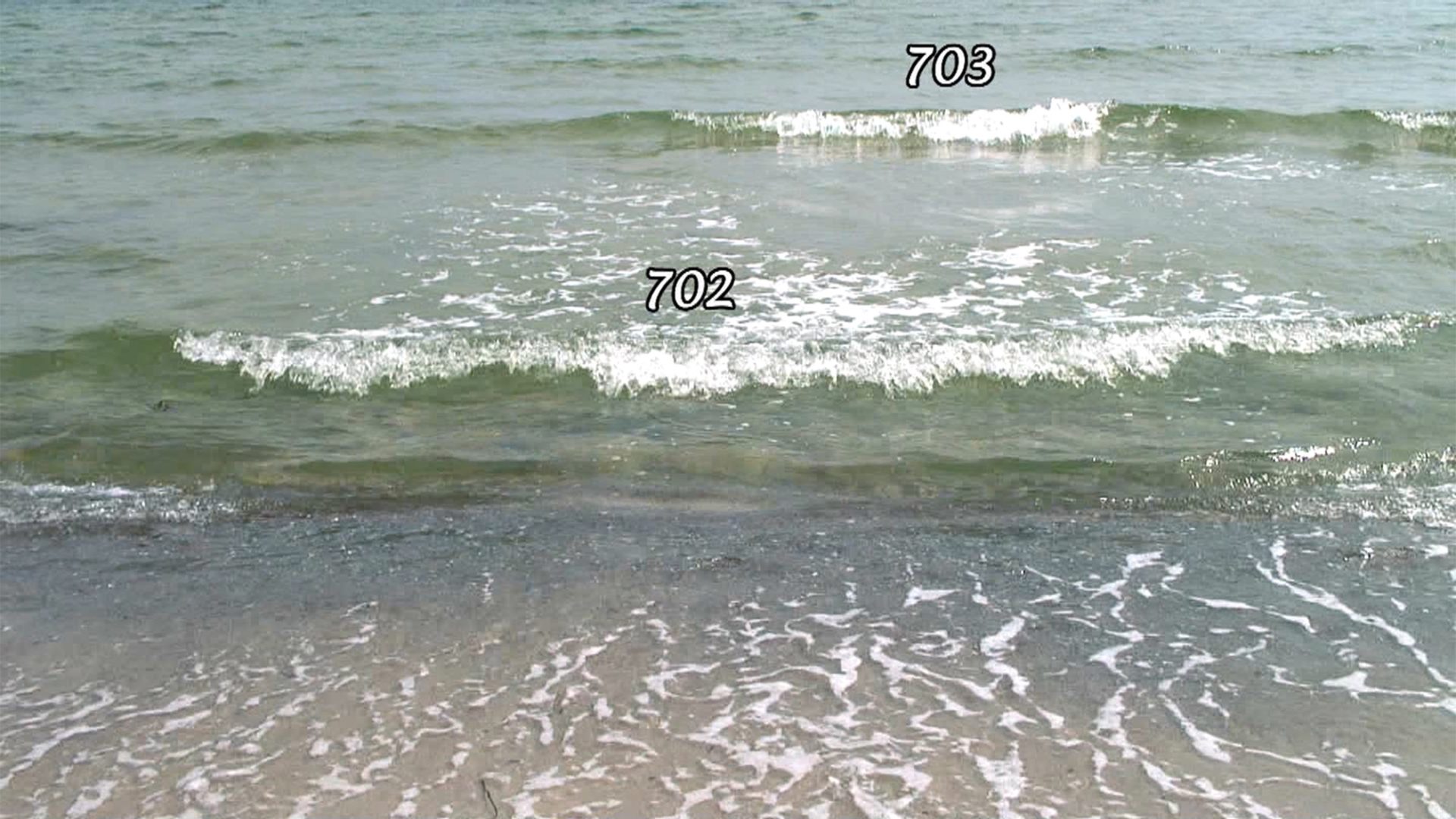

似た感覚を起こす作品に《1000WAVES》(2007)がある。海岸に打ち寄せる波を1000まで数える映像だ。二人が修行のように非生産的な行為を継続するさまを眺めているうちに、映像を見る身体から思考が染み出し、周囲の空気と溶けていくように思えた。それは羊を数えて眠りにつくときのような感覚だ。私たちは映像を眺めながら、実は何も「見て」いないのではないか。《世界はどうしてこんなに美しいんだ》において、「世界」は何を指すのか。それは、作品タイトルの出典元であるアウシュビッツの夕焼け★9でも、瀬戸内の夕焼けでもなく、展示室の空気かもしれない。

山下麻衣+小林直人《1000WAVES》(2007)[Courtesy of the Artists and Takuro Someya Contemporary Art]

山下麻衣+小林直人《1000WAVES》(2007)[Courtesy of the Artists and Takuro Someya Contemporary Art]

彼らは今回、学生時代に制作した《発芽を待つ》(2002)や《世界はどうしてこんなに美しいんだ》のほか、ライブ中継を使用する新作《Around The Couner》(2025)、美術館外壁にも新作《ただ独り歩め》(2025)を展開する。どれも多様な読み取り方ができる余白を備える作品だが、そこに映し出されるものは何かを伝えるようなものではない可能性もある。「私の輪郭」は捉えられるどころか、ゆるりと溶けていく。展示を後にするとき、鑑賞者のもとには何か残るだろうか。

わたしのりんかく

本展覧会で紹介する作家たちは、それぞれの視点で自分の存在を作品に含ませている。横山は自身の動きや瞬時の思考を物質との対話のもとで形にし、國久は身体の動きの軌跡を残すと同時に手の届かない世界を作品に含ませ、矢野は日常を「うさこ」を通して描き直し、新宅は肌の上での物質との接触を自分の存在を確かめる手がかりとし、山下+小林は生産性のない行為を続けることで自分と他者との関係を融け合わせる。

展覧会のタイトルは「わたしのりんかく」とした。それは、漢字であればひと目見て「私/の/輪郭」と認識されるが、平仮名では「わ/た/し/の/り/ん/か/く」という文字が意味を成すのにひと呼吸あり、一度認識された意味も、ふとしたときに形が崩れうると考えたからだ。作品に映し出される私は一時的に捉えたもので、少し意識を逸らすと崩れていってしまうかもしれない。しかし、その刹那の輪郭を見つめることで、曖昧ながらも私というものが垣間見えるのではないだろうか。

★1──横山は同賞で大賞を受賞した。

★2──『國久真有──絵画を生きる 現代絵画・線と光をめぐる身体の冒険』(西脇市岡之上美術館、2022)p.4

★3──『芸術は、自由の実験室 夏のアートキャンプ展』(川崎市岡本太郎美術館、2024)p.4

★4──「せとうちの大気―美術の視点」(香川県立ミュージアム、2022)

★5──近年開催の「うさこ」がメインとなる作品が展示された展覧会には、個展「コレクトビジター・正しい訪問」(広島芸術センター、2023)がある。

★6──矢野恵利子《3 Interviews》(2025)

★7──新宅はこの展覧会でNHK京都放送局賞を受賞。

★8──河岸ホテルWebサイト「アーティストインタビュー:新宅加奈子『”生きている感覚”を取り戻す』ためのアート」

https://kaganhotel.com/story/kanako_shintaku(2025年1月13日閲覧)

★9──「世界はどうしてこんなに美しいんだ」という言葉は『夜と霧』(ヴィクトール・フランクル著)でアウシュビッツ強制収容所に収容されていた囚人が夕焼けを見た瞬間に口にした言葉から引用されている。

特別展「高松コンテンポラリーアート・アニュアルvol.12 わたしのりんかく」

会期:2025年2月1日(土)~3月16日(日)

会場:高松市美術館(香川県高松市紺屋町10-4)

公式サイト:https://www.art-takamatsu.com/jp/info/event/entry-973.html

![増本泰斗×橋本誠(聞き手:影山裕樹)|地域にアートは必要か?──ローカルな経済圏とアートの波打ち際で[前編]](/wp-content/uploads/2025/07/2507_chiiki_01_7.jpg)