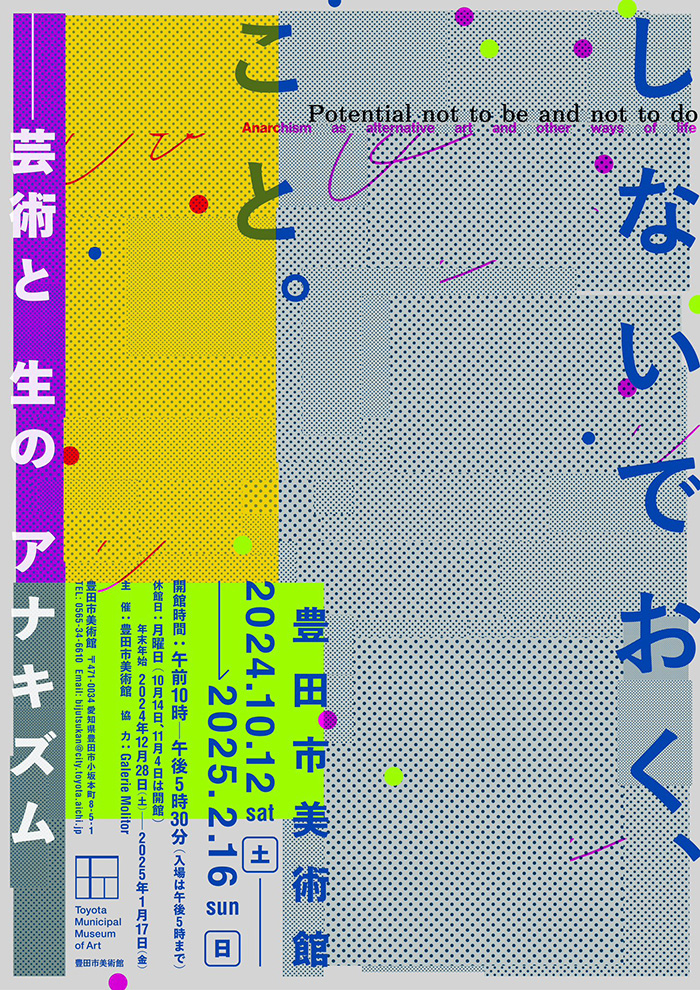

会期:2024/10/12~2025/02/16

会場:豊田市美術館[愛知県]

公式サイト:https://www.museum.toyota.aichi.jp/exhibition/anarchism_and_art

集団性、管理された都市空間やあらゆるものを市場価値に変換する消費資本主義からの逃走、生政治への抵抗、そして場の占拠・転用・分有の営み。これらを軸線に、19世紀末の新印象主義から現代の作家・組織までを俯瞰する、斬新な視点の企画展だ。

本展の起点は、アナキズムと親和性が高い新印象主義に置かれる。19世紀半ば以降、封建社会の崩壊、近代国民国家の誕生、社会の資本主義化による資本家/労働者という新たな階級化の形成に対してアナキズムの思想が醸成された。アナキズムに共感した批評家のフェリックス・フェネオンは、ジョルジュ・スーラやポール・シニャックらを擁護し、「新印象主義」と名づけた。科学的な光学理論を援用し、絵の具を混色せず、ひとつの色しか持たない筆触を画面に均一に配置し、色彩どうしの相互作用が観る者に視覚混合をもたらす。現代では穏健的に見える新印象主義の絵画だが、自律した単位である個々の色班が全体的調和をもたらす点描技法においては、社会的平等や協同を重視する政治思想と美学理論が密接に結びついていた★。

ポール・シニャック《サン=トロペ、グリモーの古城》(1899)[撮影:筆者]

ポール・シニャック《サン=トロペ、グリモーの古城》(1899)[撮影:筆者]

出品されたスーラやシニャック、カミーユ・ピサロが描いた農村や郊外の風景は、鉄道網の発達や「余暇」の誕生といった近代ブルジョワジーによって「発見」された存在であると同時に、消費資本主義によって統治・管理された都市空間の「外部」へ向けられた眼差しでもある。都市の外部への逃走が、共同体的な交流と創造の場を生んだ例が、スイスの「モンテ・ヴェリタ(真実の山)」だ。1900年頃から、神秘主義や神智学の信者、「ノイエ・タンツ」の創始者ルドルフ・フォン・ラバン、ダダイストのフーゴ・バルやジャン・アルプ、バウハウスのモホイ=ナジら多数のアーティストが集った記録が年表形式で紹介された。

モンテ・ヴェリタ 展示風景 [撮影:ToLoLo studio]

モンテ・ヴェリタ 展示風景 [撮影:ToLoLo studio]

一方、「都市」のなかに管理されない間隙を見出し、合理性を無目的的に転覆させる「漂流」といった手法によって身体的に読み替えていく試みとして、1957年にパリで結成された「シチュアシオニスト・インターナショナル」の資料と、メンバーのアスガー・ヨルンの絵画が展示された。また、1976年以降、今なお続くモスクワ・コンセプチュアリズムの「集団行為」は、モスクワ郊外の雪原や共同住宅の一室を舞台に、招待された参加者=「観測者」へのインストラクションと協働行為を通して、ナンセンスかつ認識の臨界を問うようなアクションを展開してきた。

シチュアシオニスト・インターナショナル、アスガー・ヨルン 展示風景 [撮影:ToLoLo studio]

シチュアシオニスト・インターナショナル、アスガー・ヨルン 展示風景 [撮影:ToLoLo studio]

アナキズム、集団性・協働性、国家や資本による統治と市場価値の生産行為から逃走する場を自分たちの手でつくること。「点描技法(の現代的継承)とコレクティブ」と言うと、梅津庸一が主宰する「パープルーム」が想起されるが、本展が召喚するのは、7つのグループが運営する大阪の共同スタジオ「コーポ北加賀屋」と、炭鉱労働など日本の近現代史のリサーチを身体的にアウトプットするアーティスト集団「オル太」である。社会思想としての前衛の精神の継承という軸線を描く本展は、2024年に同館で開催された「未完の始まり:未来のヴンダーカンマー」展からの続編もしくは対となるような企画だった。植民地主義的な収集の欲望とも関わる「ヴンダーカンマー(驚異の部屋)」をミュージアムの原型とする近代芸術観に対して、ブルジョワ的な資本の蓄積財としての芸術とは異なる、オルタナティブな流れが提示されていたからだ。

一方で、行為、プロセス、非物資性を重視する活動形態は、「記録」の問題とも関わってくる。モノとしての作品をつくらないこと、残ら(さ)ないことは、記録写真や指示書、証言といった記録物の役割を押し上げ、「記録の作品化」という転倒を招くからだ。例えば、「集団行為」では、アクションの終了後、「観測者」としての参加者に「証明書」が配布されたことは象徴的である。

集団行為 展示風景 [撮影:ToLoLo studio]

集団行為 展示風景 [撮影:ToLoLo studio]

非物質的な行為と「記録」をめぐるジレンマを鮮やかに崩すのが、展示の最終部に置かれたマルガレーテ・ラスペの映像作品である。ひとつ手前のオル太では、戦後日本の団地のリサーチに基づく映像作品のなかで、台所や水まわりを未だに「奥様まわり」と呼ぶシーンが演じられていた。「生産行為」とはみなされない、女性が家庭内で従事する再生産労働を、「カメラの記録する目」によって「作品」へと二重に反転させるのが、ラスペがシングルマザーとして1971年に制作を再始動した「カメラヘルメットフィルム」シリーズである。鶏の解体、クリームの撹拌、肉塊を叩く下処理、皿洗いの作業が、ヘルメットに付けた8mmスーパー8カメラで記録され、激しく上下左右にブレ続ける映像が、めまいを覚える映像酔いを起こさせる。マーサ・ロスラーの《キッチンの記号学》(1975)ではジェスチャーとして示されていた、調理器具の使用がはらむ暴力性が、ここでは、鶏の内臓を掻き出し解体する、肉を叩くといった実際に使用する行為として提示される。また、皿洗いを記録した《明日も、明日も、そしてまた明日も、スウィングさせる!》(1974)では、水の流れるシンクと洗った皿置き場を反復往復し続ける目/カメラの運動が、飛び散る水飛沫も相まって、「フレーム」を揺さぶり解体していく暴力性を帯びる。4作品を連結させたスクリーンにより、調理器具の使用がはらむ暴力性と、意味や安定した知覚のフレームの解体へ向かう暴力性が倍増される。

マルガレーテ・ラスペ 展示風景 [撮影:ToLoLo studio]

マルガレーテ・ラスペ 展示風景 [撮影:ToLoLo studio]

台所という主婦の領域を、創造の場所としての「スタジオ」に地続きに変容させること。「制限された状況下であっても、どのように創造的な場を見出し、開いていくか」という意識は、ラスペが1985年から1993年にかけて、毎年2日間、自宅の庭を開放した「庭園プロジェクト」とも通じる(本展では、庭のドローイングや写真などの資料が展示された)。こうした「場の占拠・転用・分有」が、本展のもうひとつの軸を成している。

そして、新印象主義の絵画、「モンテ・ヴェリタ」「シチュアシオニスト・インターナショナル」「集団行為」の資料展示で周囲をぐるりと囲まれた中央の空間に出現するのが「コーポ北加賀屋」だ。元家具工場に、設計集団のdot architects、contact Gonzo、デジタルファブリケーションを活用した市民のためのものづくり工房FabLab Kitakagaya、市民主体の映像メディアのあり方を追求するremoなど、7つの異なるグループが運営する。コーポ北加賀屋が場所作りの指針として掲げるのが、元公共施設などを占拠し、文化的・政治的活動を行なう複合的なコミュニティ・スペースとして自主運営するイタリアの「社会センター」である。ミラノとトリノで行なったリサーチマップでは、ジェントリフィケーションへの反対運動、移民のサポート、フェミニズムのデモなどと協働しながら、集会所、スタジオ、ギャラリー、ライブラリー、食堂、菜園などの機能をもつさまざまな事例が紹介された。

コーポ北加賀屋《コーポ北加賀屋博物館準備室》(2024) [撮影:ToLoLo studio]

コーポ北加賀屋《コーポ北加賀屋博物館準備室》(2024) [撮影:ToLoLo studio]

また、展示会場には、コーポ北加賀屋から棚やソファが持ち込まれ、雑多なオブジェやガラクタのようなモノが「番号」を付されて並ぶ。展示スペースの入口には、看板とともに、展示期間中に美術館で開催された「物物交換によるオークション」のチラシも貼られている。「社会センター」の事例調査でも、寄付や回収によるリノベーションや「衣料交換所」の取り組みが紹介されていたように、物物交換とは、市場価値によらない、別の循環のあり方である。また、シチュアシオニスト・インターナショナルの関連資料や書籍が並ぶテーブルも、コーポ北加賀屋の展示スペースに組み込むように配置されていたことに注目したい。「社会センター」ではライブラリースペースがしばしば併設されていたが、知識もまた、個人の所有物をこえて、共有財であり社会の中を循環していくものである。「コモンとは何か」という問いかけが本展を貫いている。そして、こうしたコーポ北加賀屋のスペースが「展示室中央」に出現した本展は、「美術館もまた、そうした知と循環のためのコモンスペースである(べきだ)」という宣言を投げかけていた。

[撮影:ToLoLo studio]

[撮影:ToLoLo studio]

★──沢山遼による『Félix Fénéon: The Anarchist and the Avant-Garde』書評を参照。https://www.artresearchonline.com/issue-4e

鑑賞日:2025/01/30(木)