この展示、写真撮影禁止だ! と入口でうろたえてすぐ、ハンドアウトが置いてあることに気づいてほっとする、ということがある。見返すことは少ないのだけれど、撮る行為の方に覚えを良くする効果があると思って写真をよく撮っているので、撮影しないでどう覚えておくかにはよく悩む。ハンドアウトのフロアプランなり作品リストなりは、そんな私の助けになってきた。メモを書き込む紙に、すでに情報が書かれているのはありがたい。見たことだけを記せるのがよいのだろう。すでにそこにあるもの(に何か)を見た、ということを白紙に書き始めるのは難しいからだ。

たまたま近い時期に訪れた二つの展示は、なぜかハンドアウトが印象的だった。私を取り巻くものと、その要素を手のうちに収めるハンドアウトとの往還から、制作や鑑賞について考えてみようと思う。

なお、どちらの展示も撮影可であった。それでも気になったフロアマップと作品リストについての話、いつものように撮ることで覚えておこうとはなれなかった展示の話でもある。

◆

バグスクール2024:野性の都市

会期:2024/12/18~2025/02/02

会場:BUG[東京都]

出展作家:宇田川直寛、黒川岳、ちぇんしげ、時吉あきな、トモトシ、中田愛美里、平松可南子

キュレーター:池田佳穂

公式サイト:https://bug.art/exhibition/bugschool-2024/

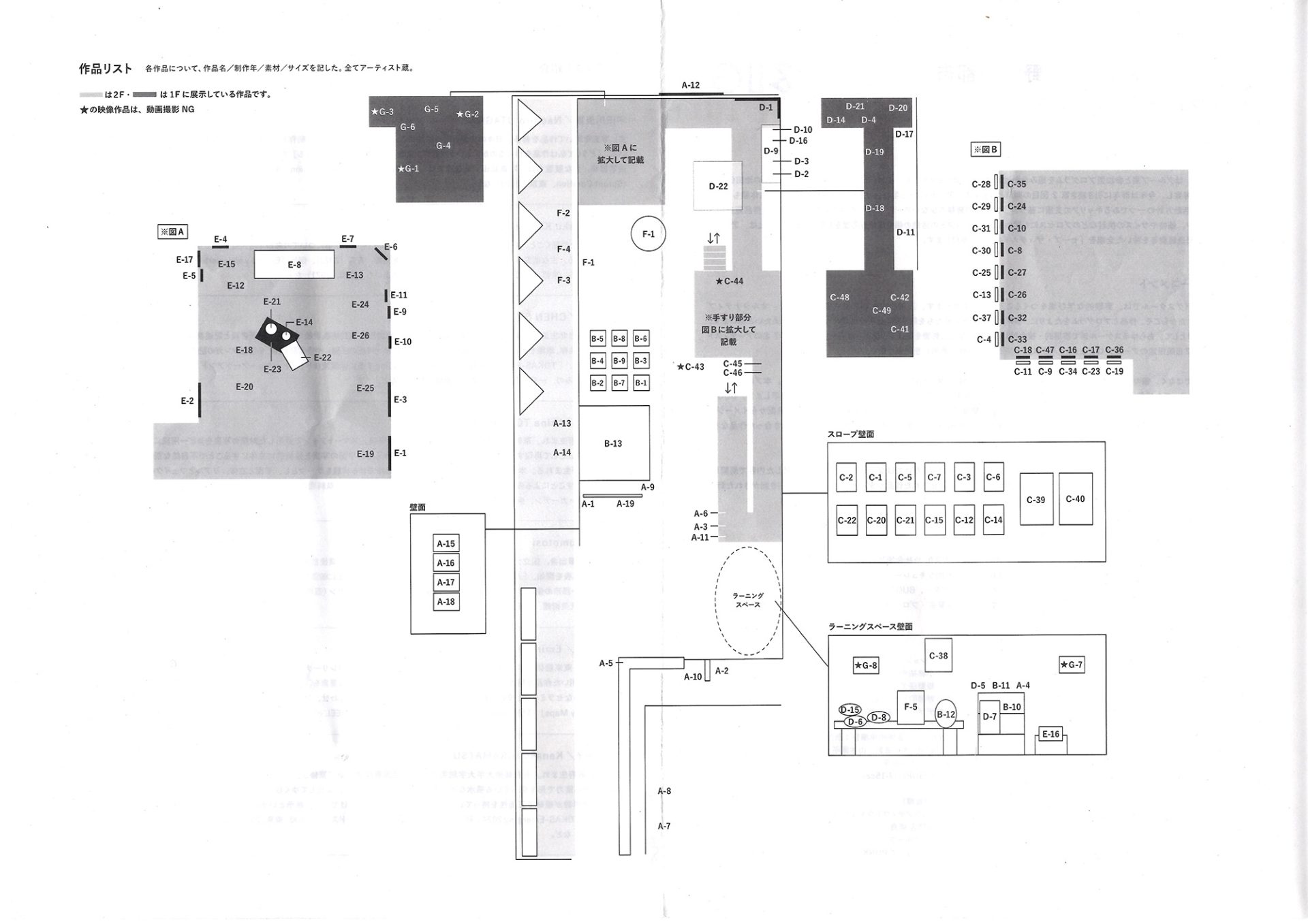

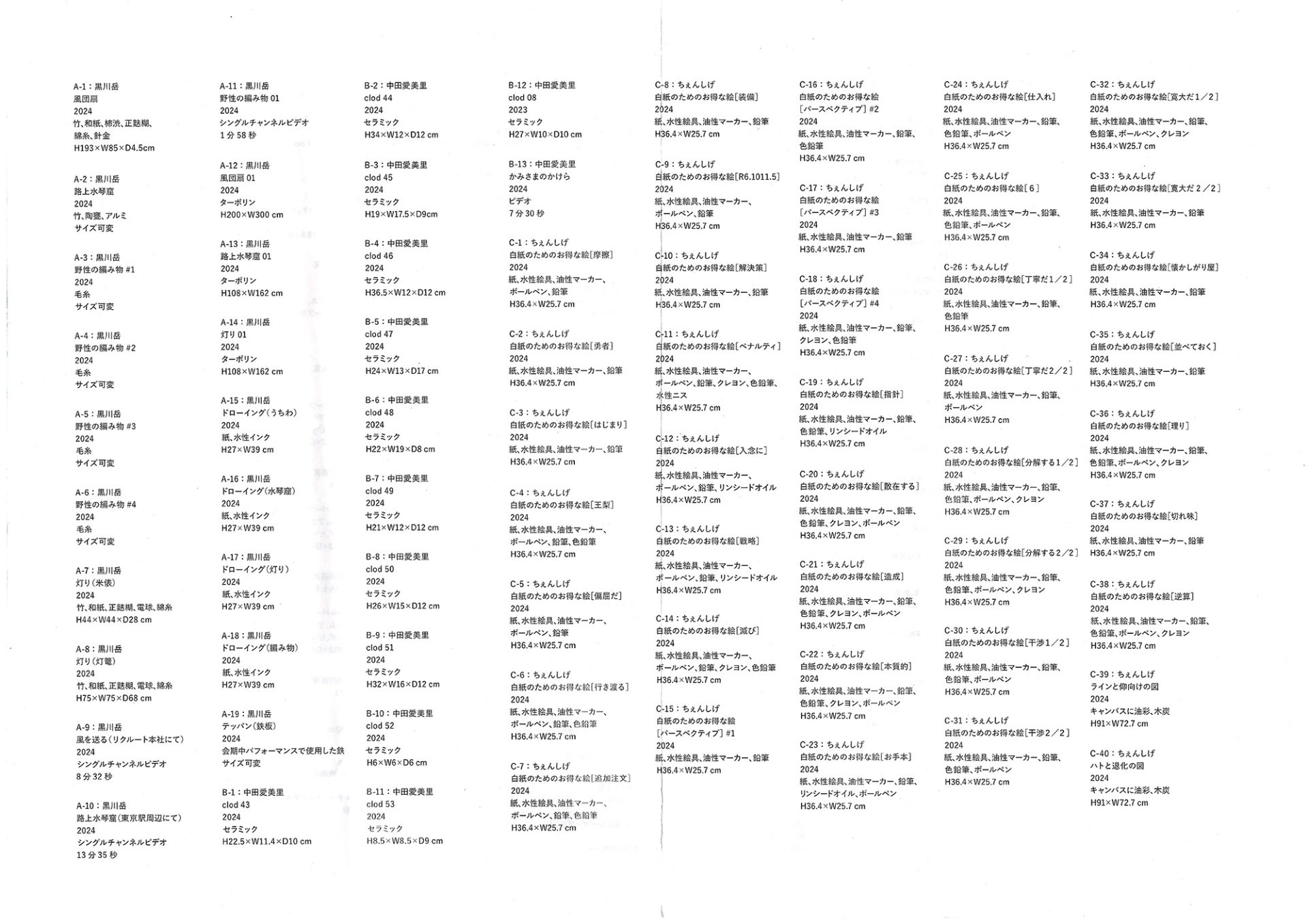

「バグスクール2024:野性の都市」のハンドアウト(A3二つ折り)のスキャンデータ。それぞれ別紙で。平面図(上)の裏には展示概要が、作品リスト(下)は裏面にも続く。このほか、キュレーターによる作家紹介のテキスト(A4)が1枚あり、3点がまとめて配布されていた(クリックで拡大可能)

「バグスクール2024:野性の都市」のハンドアウト(A3二つ折り)のスキャンデータ。それぞれ別紙で。平面図(上)の裏には展示概要が、作品リスト(下)は裏面にも続く。このほか、キュレーターによる作家紹介のテキスト(A4)が1枚あり、3点がまとめて配布されていた(クリックで拡大可能)

本展の動線を促すものとして、仮設資材の単管パイプを用いて作ったスロープと踊り場が挙げられる。天井の高いギャラリー内をゆるやかな傾斜で上がっていくスロープと踊り場に沿って、柵と手すりが連なる。それらにも、ギャラリーの元の白壁にも、たくさんのドローイングが掛かっている。ギャラリーの入口にいるときからもう見えている。区分けされた一角にモニターがあったり、立体作品があったり、あるいはカフェの屋根の上に編まれた立体もある。遡れば、ビルの外を歩いていたときから、ガラス越しにはギャラリーの壁の裏面(として現れるベニヤの面)に写真が掛けられていた。

スロープは上がり始める前から私の目をすでに引っ張り始めているが、そこに歩みを進める前に多くの物事がいくつもある。スロープや踊り場の下の暗がりにも作品はある。足下に絵のあることを、まだ見ていない斜め向こうの下の方にある映像のモニターのあることを、手すりにかかった作品と同時に私は見てしまう★1。だからこの展示では、スロープに導かれてすんなり足を進められたとしても、目を泳がせ続けることになる。

(ところで、端から順に一定の速度で止まることなく歩き続けることを要請するのが順路の役割ではない。これがただひとつの正解である、と示すためでもない。私たちの経験がひとつらなりの時間の上に/中に/そのものとしてあるとき、迷ったり立ち止まったりすることを必然にしないため、起こりうることのひとつに留めるために、順路はあってほしい★2)

スロープと踊り場を上がりきり、下り、ハンドアウトに目を通す。ここにある、すべての作品に、番号が振られていて、名前がついている。A~Gと作家ごとにナンバリングが分けられていることは、順不同という意思表明だ。縦長の空間で順不同を実現するためにも、スロープによる複層化が行なわれたのだろう。奥に行くには手前から行くしかないが、右周りと左周りに加えて、上がる前と後がある。

A~Gのなかにはさらに数字が振られている。途方もないと言うほどには多くないが、決して少なくはない数だ。ハンドアウトに振られた各作家それぞれの作品点数は、この羅列として視野に入れてしまうと、とたんに多さとして感じられる。実空間で一望はできない多さが手元の紙の上に(表裏にまたがって)示されている。ドローイングの一点一点にもナンバリングされていることは、タイトルがあるという事実より、その一つひとつが作家によってそれぞれ考えられ作られたという当たり前の事実を再確認することに寄与する。筆のストロークのひとつにも、キャンバスの大きさにも、手すりのどこに何点掛けるかにも、人の判断が関わっている。そういうものたちを、私たちはいま目にしているし、いまいる位置から見えないにせよ、そのようなものたちがここにある。

膨大な作品リストを伴う展示は珍しくはないが、本展でこのように情報を目にすることの意味は大きい。そのような多さや一望できなさに対する、目の向け方や身の構え方が、本展で問われていることでもあるからだ。アートギャラリーという囲われた室内で「野性の都市」を掲げて考えることのそもそもの困難はあるにせよ、この空間に持ち込まれたあらゆる物事を用いて語るのだ、という態度を私は受け取った。それはスロープの床板が、サブロク板そのままではなく90cm四方にわざわざ切られていることや、撤収時に解体しやすいようにフィニッシュネイル(釘の一種)ではなくビスが使われていること、ビス頭が目立たないようにベージュのものが使われていること★3も無関係ではなかったのだと思う。そんなスロープがフロアプランを描きづらくし、動線を示すようでいて死角を増やしているのだった。

★1──出展作家のひとりであるちぇんしげのドローイングは、自身のプロフィールで紹介されているように「おトクな視覚像(情報圧縮)」である。そのように、見えない部分も含みながら重なった物事として見ることは、本展の会場のあり方にも適用できる。一方で、ハンドアウトからは、重なりとは異なるかたちで多さを感知することの可能性が示されている各作家の実践と会場のあり方をひとつずつ照らし合わせながら考えたいところだが、そのために十分と思える時間を会場で過ごせなかった。そのこともまた、ハンドアウトを眺めている理由のひとつだ。

★2──もしかすると、これがツアーパフォーマンスを作る筆者のモチベーションのひとつであるかもしれない、と思う。作者が鑑賞者に先立って歩いているということは変えようがないにしても、見せるためではなく、一緒に見るために、話す/歩く道筋はある。ご自由にどうぞ、というときこそ、一緒に、ということが重要だ。すべての選択肢は示せずとも、いくつかありえることを想定し、そのうちのひとつとして示すこと。

★3──会場設計は内海皓平、設営はHIGURE 17-15cas。即物的・即興的に見えて、気の利いたディテールや組み立て方の会場の設えであった。単管はおそらくリースされた建材と思われる。

観賞日:2025/01/31(金)

(「ハンドアウトを眺める②」へ続く)