開催日:2025/03/20

会場:TSUBAME HOUSE HOSTEL[大阪府]

公式サイト:https://2025bochistage.wordpress.com

前編で予告したように、後編では、「旧真田山陸軍墓地芸術プロジェクト」のこれまでの上演歴にふれながら、本公演について「エコミュージアム」の観点へと広げて考察する。 エコミュージアムの定義は、文部科学省のウェブサイトで以下のように記載されている。

エコミュージアムとは「ある一定の文化圏を構成する地域の人びとの生活と、その自然、文化および社会環境の発展過程を史的に研究し、それらの遺産を現地において保存、育成、展示することによって、当該地域社会の発展に寄与することを目的とする野外博物館」と定義づけられている。そして、その運営は、住民参加を原則とし、普通の博物館と違って対象とする地域内にコアと呼ぶ中核施設(情報・調査研究センター)と、自然・文化・産業などの遺産を展示するサテライト(アンテナ)、新たな発見を見出す小径(ディスカバリートレイル)などを配置し、来訪者が地域社会をより積極的に理解するシステムで行われている★1。

演劇的手法を取り入れて旧真田山陸軍墓地をエコミュージアム化する企画は、NPO法人「旧真田山陸軍墓地とその保存を考える会」の理事の岡田祥子が、大阪大学の社会人向け講座の一環として2021年度に行なった★2。劇作家・演出家の筒井潤(dracom)に演出を依頼し、「墓地を歩きながらスマホのイヤホンで墓碑名の朗読を聴く」というサイトスペシフィックなオーディオ・パフォーマンスを実施した。この作品の仕掛けは、「大量死」が個人の名前と尊厳をかき消してしまう暴力的な事態を、音響的に体験させる点にある。埋葬者の名前を時系列で読み上げる際、1日を0.08秒としてカウントし、同日に亡くなった人の名前が同時に再生される。戦況の激しい時期は膨大な死者名が重なるため、個人の名前は聴き取れず、爆音のような音が耳を襲う。2022年度には、再演と、納骨堂に合葬された死者名も含むオーディオ・パフォーマンスが行なわれた。

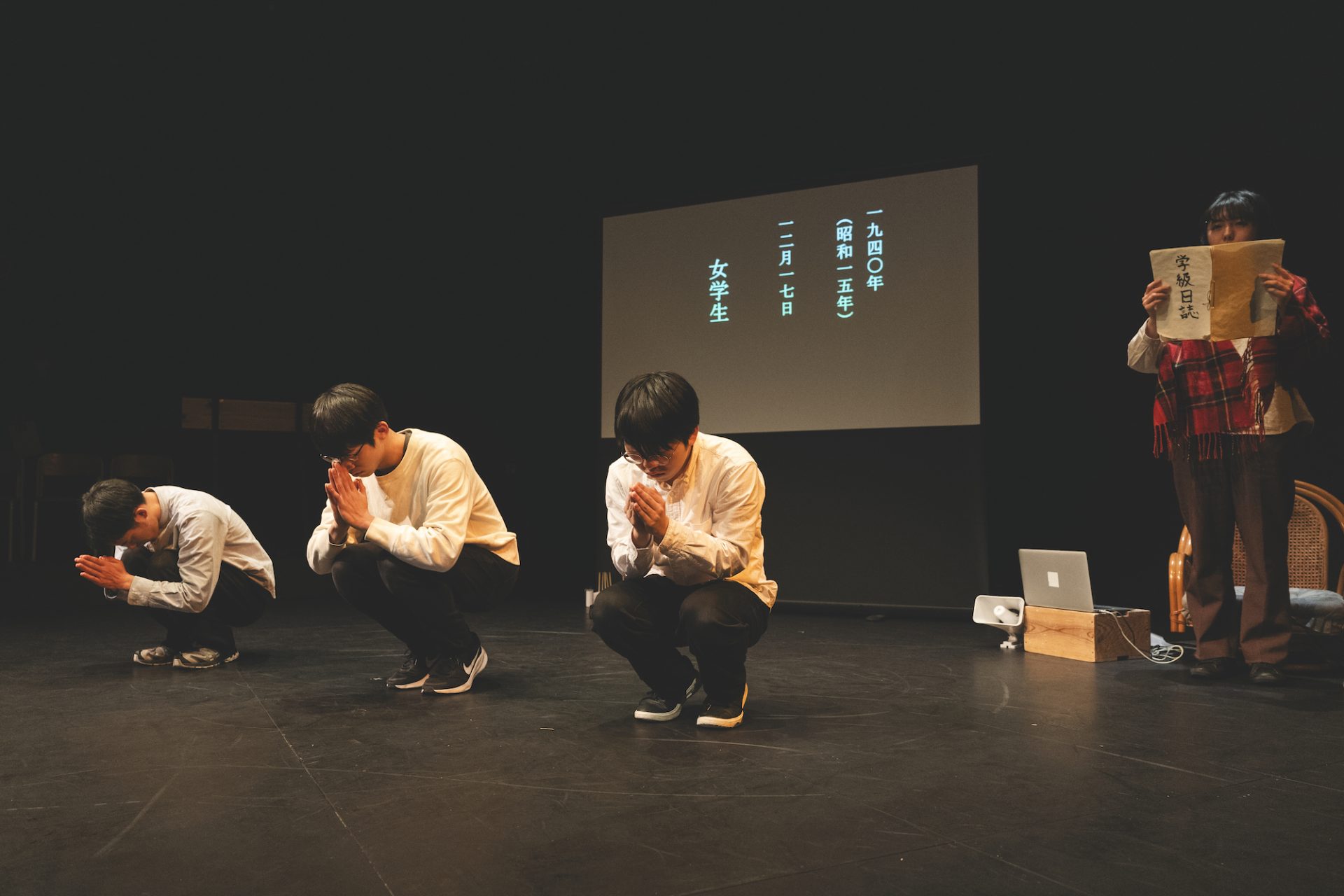

その後、2023年度には、演劇研究者の岡田蕗子の企画により、京都芸術大学の共同研究事業として、同じく筒井が戯曲と演出を手がけた『墓地の上演』が劇場で上演された。詳細は拙評を参照されたいが、『墓地の上演』も特異な構造をもつ。墓地近くの高等女学校で戦前に恒例行事化していた「墓地参拝」、明治期に

[撮影:石井靖彦]

[撮影:石井靖彦]

筆者はちょうど1年前に『墓地の上演』を観劇して初めて旧真田山陸軍墓地の存在を知ったのだが、本公演では、実際に墓地を歩いて体験できたことが、まずは大きな意義となった。抽象的な存在だった「墓地」が、物質的な手触りや立体感をもつものとして立ち現われる。筒井は、オーディオ・パフォーマンス作品の演出を手がけた際、「石の墓標が人間に感じられた」と述べている。私自身は、同じ規格サイズに統一され、整然と並ぶ墓標が「整列した兵隊」のように見えた。また、土地の高低差とともに、奥へ向かうほど身分や階級がランクアップし、墓標自体の大きさも増す点も強く印象に残った。つまり旧真田山陸軍墓地とは、人間を序列化する軍隊を死後も可視化する装置でもあるのだ。筒井のオーディオ・パフォーマンス作品は、慰霊の場でありつつも非人間的な暴力性を体現する墓地のただなかにおいて、死者の名前を読む

[撮影:石井靖彦]

[撮影:石井靖彦]

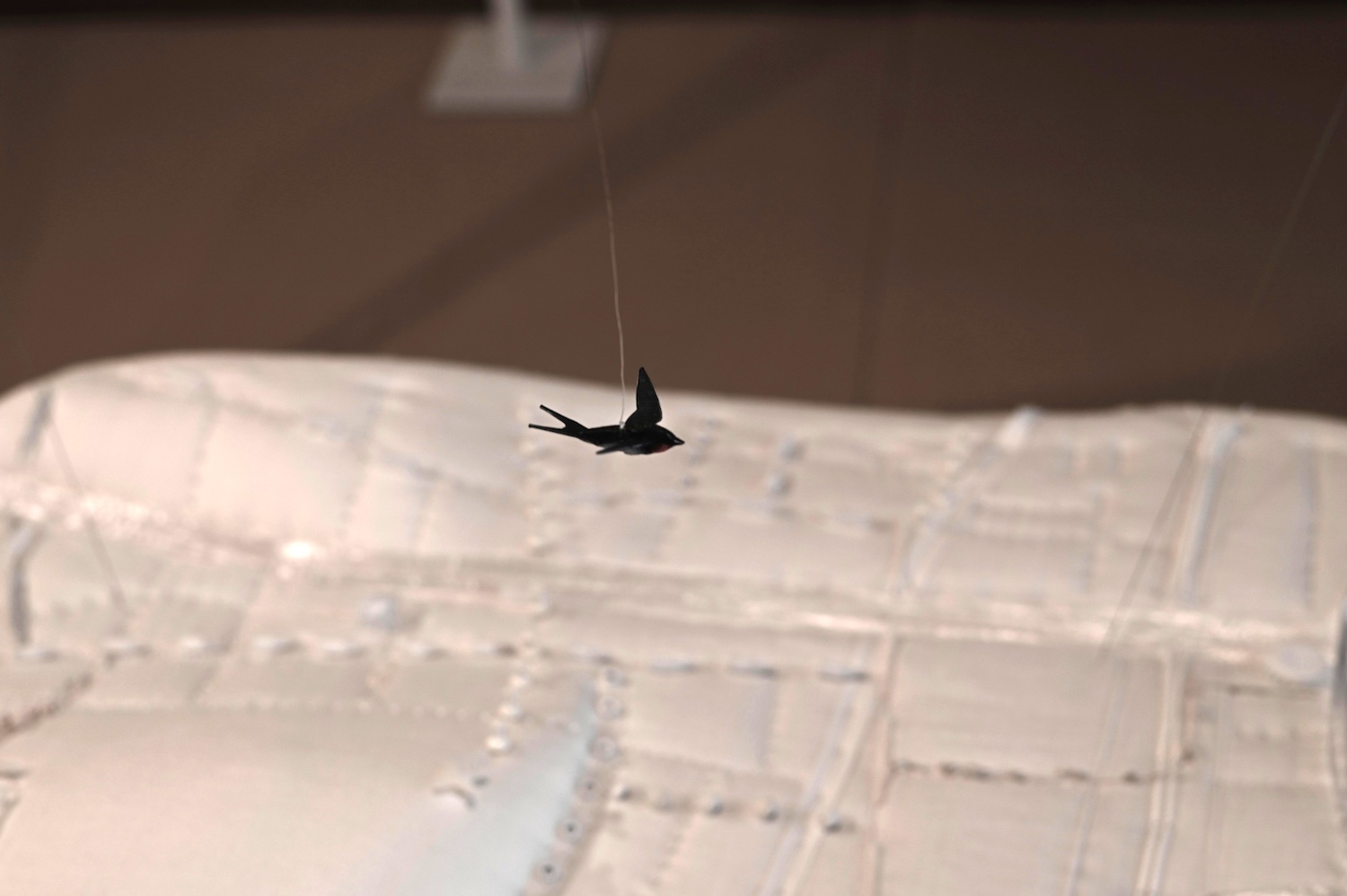

一方、本公演は、パフォーマンスの空間を墓地周囲の街歩きにも広げ、墓地の「内/外」をより重層的に組み込むことで、演劇的手法を用いたエコミュージアムの実践の拡張として、筒井作品に「応答」していた。前編では、街歩きのツアーパフォーマンスと屋内のパフォーマンスを有機的につなぐモチーフとして、「ツバメ」が象徴的に用いられていたことを述べた。特に、「死者の魂」の謂いとしてのツバメを介して地域の歴史と墓地が接続されるのが、墓地を歩いた後の街歩きで語られる「

[撮影:石井靖彦]

[撮影:石井靖彦]

また、本公演では言及されなかったが、ツバメの主な渡りルートはフィリピンやマレーシア、インドネシア、ベトナムなどの東南アジアであり、日本軍の占領・侵攻地域とも重なる。

ツバメの巣がある塗料店からスタートし、人間の尺度の「境界」を自在に越えて飛来するツバメを軸に、「墓地」の内と外、「日本」の内と外、現在と過去が重層的に重なり合う本作。「ツバメ」という象徴的存在はまた、「地域社会と関わる野外博物館」としてのエコミュージアムのあり方を、演劇を介して拡張的に考える際にも示唆に富んでいる。「軒先を間借りする隣人」としてツバメの巣を見守る住人のように、「地域に残る墓地」が地域社会とどう共存し、保存されていくのか。

[撮影:石井靖彦]

[撮影:石井靖彦]

冒頭で紹介した文部科学省のウェブサイトでは、「対象とする地域内にコアと呼ぶ中核施設(情報・調査研究センター)」の設置が挙げられているが、軍事・戦争遺跡のエコミュージアム化は、ナショナリズムの強化と結びついてしまう危険性をはらむ。だが、権威性を解除された形で、「ハコ」をもたないミュージアムとして、地域の歴史や負の記憶をどう語ることができるか? ミュージアムがもつ表象の固定化の作用を免れながら、「墓地」の中だけを見るのではなく、その「外部」へ視線をどう接続させることができるのか? 本作は、こうした困難な問いに応えるものだったといえる。

そして、この「旧真田山陸軍墓地芸術プロジェクト」における上演の積み重ねそのものが、「形としては残らないが、生きたエコミュージアム」となっていくのだろう。

★1──文部科学省「エコミュージアムについて」(出典:「エコミュージアムについて」法政大学教授 馬場憲一)https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/014/shiryo/07082703/002.htm★2──岡田祥子「エコミュージアムとして生かす実践を行って」『旧真田山陸軍墓地研究年報』10号、pp.54-60、2023、旧真田山陸軍墓地とその保存を考える会。

鑑賞日:2025/03/20(木・祝)