筆者にとって初めてアーティスト・イン・レジデンス(以下、AIR)を担当する機会となった高松アーティスト・イン・レジデンス2024(以下、高松AIR2024)が2025年2月に活動を終えた。これまで、他所のAIRの成果発表展や公演を訪れたり、参加経験をもつ作家や運営者の話を聞く機会はあったものの、担当者として作家と活動をともにして見えてきたものも確かにあった。本稿では高松AIR2024に参加した岩本象一、西村涼、メランカオリの活動を成果発表を中心に紹介する。

文化、言語、信仰の歴史を織り交ぜて──岩本象一「TEATER BATU テアトル バトゥ ~石の劇場~」

打楽器奏者である岩本は、庵治石の産地として知られる庵治や牟礼を中心にリサーチし、今年の2月末に屋島山上交流拠点施設やしまーる(以下、やしまーる)で成果発表公演「TEATER BATU テアトル バトゥ ~石の劇場~」を開催した。

公演には、1月に開催したワークショップの参加者たち、ワークショップに参加していた和太鼓奏者の藤本渉、愛媛を拠点に活動するダンスグループyummy dance、高松を拠点に活動するジャズサックス奏者の國井類、庵治石で製作した二胡を奏でる石工の中山忠彦、岩本とバンド「ほのぼのオールスターズ」を組むほのぼのワークハウスのメンバー、香川県内で活動するインドネシア人によるイスラム音楽グループASWATUL MUHAJIRIN(アシュワトゥル ムハジリン)が出演し、総勢50名を超える大所帯での公演となった。

庵治の石材所から借りた端材などで制作した楽器を演奏する岩本(成果発表公演「TEATRE BATU テアトル バトゥ 〜石の劇場〜」より)

庵治の石材所から借りた端材などで制作した楽器を演奏する岩本(成果発表公演「TEATRE BATU テアトル バトゥ 〜石の劇場〜」より)

ほのぼのオールスターズ(成果発表公演「TEATRE BATU テアトル バトゥ 〜石の劇場〜」より)

ほのぼのオールスターズ(成果発表公演「TEATRE BATU テアトル バトゥ 〜石の劇場〜」より)

やしまーるは緩やかに曲がりくねる通路が輪になった回遊型の建築で、公演はその通路の幅が広くなったホールで始まった。ワークショップ参加者と藤本との演奏、そして岩本のソロ演奏の後、来場者はyummy danceに手を引かれ、國井のサックスに誘われるようにしてやしまーるの中を移動し始める。途中、中山による二胡、ほのぼのワークハウスのメンバーの演奏、ASWATUL MUHAJIRINによる演奏やパフォーマンスを巡り建物を一周してホールに戻る。最後は全出演者による「Lagu Teater Batu 石の劇場の歌」が演奏され、約50人の声や音が空気を震わせた。

ラストに「Lagu Teater Batu 石の劇場の歌」を演奏(成果発表公演「TEATRE BATU テアトル バトゥ 〜石の劇場〜」より)

ラストに「Lagu Teater Batu 石の劇場の歌」を演奏(成果発表公演「TEATRE BATU テアトル バトゥ 〜石の劇場〜」より)

「Lagu Teater Batu 石の劇場の歌」は、AIRでのリサーチを経て岩本がインドネシア語と日本語(讃岐弁)を織り交ぜて作詞・作曲した曲である。庵治と牟礼をリサーチするなかで、彼はこの地域に庵礼西国三十三観音巡拝と庵礼二十四輩巡拝という巡拝があることを知り、実際に札所を訪ねようとした。いまでは地元の人でも札所を知る人は多くなく、期間内にすべてを見つけることはできなかったものの、人々の信仰心に思いを巡らせる時間になったという。インドネシアに留学した経験をもつ岩本にとって、受け継がれる信仰心やそこから発達した文化は、インドネシアの信仰や文化を思い出すものだったようだ。曲の最後に歌われる「トゥルンジュック トゥルンジュック マウクマナ」のトゥルンジュックは人差し指、マウクマナはどこ行くの? という意味のインドネシア語だそうである。これは札所を巡るなかで目にした指差し道標が題材になっており、本曲で岩本は庵治や牟礼での経験と、自身が親しんできたインドネシアの文化を重ね合わせる。そして、公演ではyummy danceの指差すダンスによって言葉の壁をも乗り越えた。

yummy danceと、その奥で二胡を奏でる中山(成果発表公演「TEATRE BATU テアトル バトゥ 〜石の劇場〜」より)

yummy danceと、その奥で二胡を奏でる中山(成果発表公演「TEATRE BATU テアトル バトゥ 〜石の劇場〜」より)

札所巡りのなかで岩本が出会った「指差し道標」[撮影:岩本象一]

札所巡りのなかで岩本が出会った「指差し道標」[撮影:岩本象一]

岡山に拠点を置く岩本はこれまでも四国のアーティストとコラボレーションする機会をもち、2014年からは高松市障がい者アートリンク事業に参加して、定期的に高松を訪れている。そのため、ある程度の土地勘や人脈などはすでにあり、今回のAIRではこれまで集中してリサーチすることのできなかった地域の歴史や文化、地元の石工や香川県内のインドネシア人との交流に注力することができた。1月に開催した交流会では、岩本が10年にわたり活動を共にしてきたほのぼのワークハウスのメンバーと、今回知り合ったASWATUL MUHAJIRINのメンバーが互いのパフォーマンスや文化を讃え合う姿が印象的で、過去の活動と新しい人脈の融合・発展を感じた。

インドネシア人によるイスラム音楽グループASWATUL MUHAJIRIN(成果発表公演「TEATRE BATU テアトル バトゥ 〜石の劇場〜」より)

インドネシア人によるイスラム音楽グループASWATUL MUHAJIRIN(成果発表公演「TEATRE BATU テアトル バトゥ 〜石の劇場〜」より)

あえて設備のない高松で──西村涼「水の脈をとどめる」

西村は今回参加した作家たちのなかでもっとも早い2024年9月から高松での活動を開始し、11~12月に高松市内で5回のワークショップを、今年の1~2月には2会場で展覧会「水の脈をとどめる」を開催した。

展覧会のメインとなった作品《水の脈をとどめる》はワークショップで参加者が制作した作品で構成されている。ワークショップは高松市内のため池や川、海辺で開催し、透明なプラスチックの板を景色にかざしてルーターやハンダゴテなどを使って風景をなぞるように彫り、版を作った。水を描きこむことだけが条件で、どのように景色を切り取っても構わない。実際に制作してみると、ゆらめく水面を慣れない道具で捉えるのは難しく、水の気配を「とどめる」ということを意識する機会となった。

ワークショップによる制作風景

ワークショップによる制作風景

《水の脈をとどめる》[撮影:田中美句登]

《水の脈をとどめる》[撮影:田中美句登]

木枠に流し込んだ石膏の上に、インクを詰めた版を置いてワークショップは終了となる。数日後に版を外すと、インクを吸った石膏が版の凹凸も写し取っているというわけだ。この手法は西村が自身の作品制作で用いているものだが、普段は版の上に石膏を流し込むところを、今回は気泡が入りやすいように順番を逆にしたという。気泡によって意図せず現われる空洞を、高松市内に多くあるため池に見立てたのである。

《水の脈をとどめる》一部[撮影:田中美句登]

《水の脈をとどめる》一部[撮影:田中美句登]

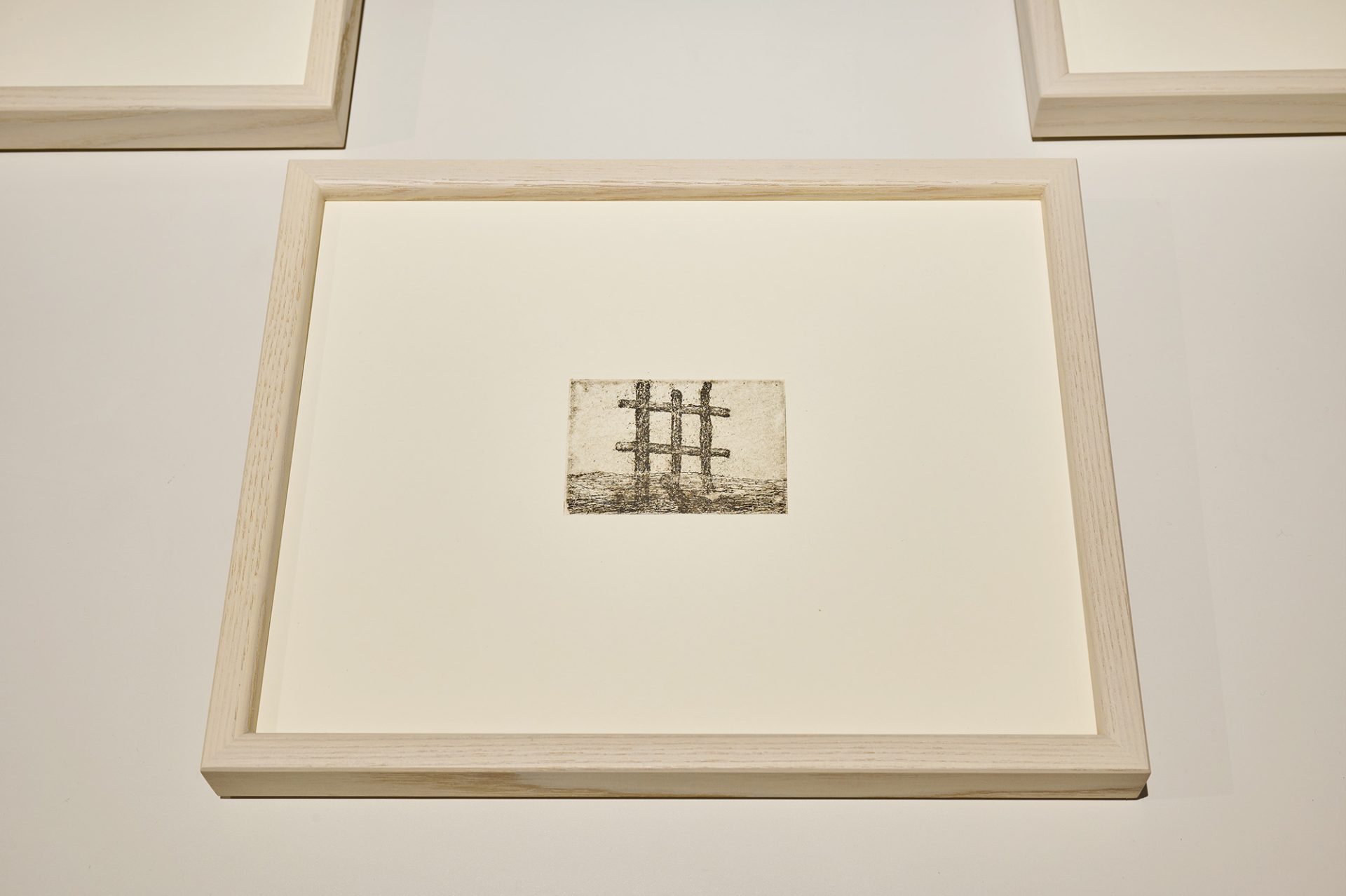

香川は昔から水不足に悩まされてきた土地であり、市内にはため池が多く、昭和期には高知県から徳島県に流れる吉野川から水を取る香川用水が作られた。高松の田畑を潤し、ここに暮らす人々の生活用水として活用される香川用水に西村は着目し、《水の脈をとどめる》のほか、久しぶりに取り組んだというエッチングで「ゆる」などの人々の生活を取り巻く水に関する道具や風景を描き出した。

《いとなみの記録「ゆる」》[撮影:田中美句登]

《いとなみの記録「ゆる」》[撮影:田中美句登]

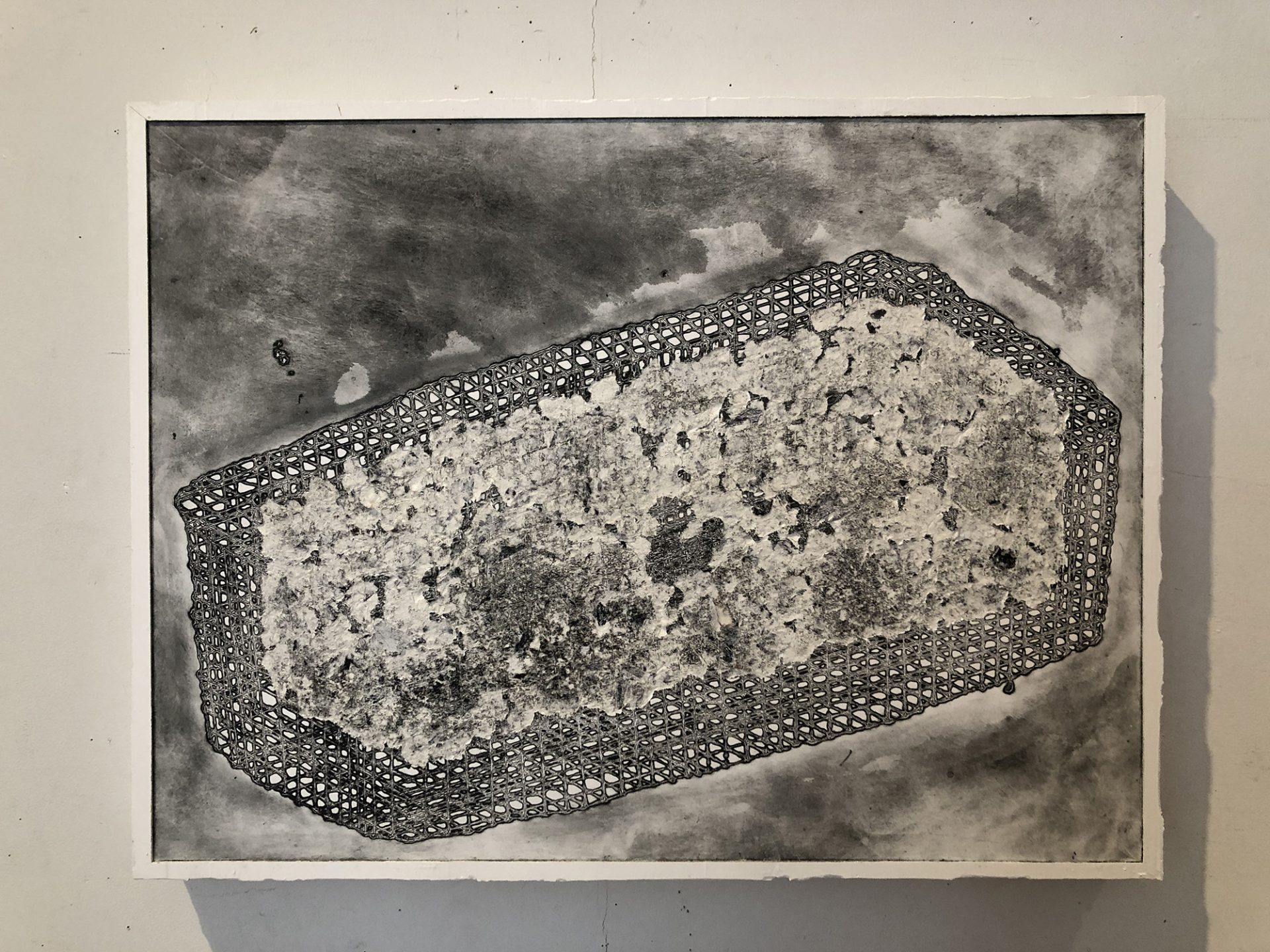

《生命のプール3》

《生命のプール3》

さらに、リサーチ中に目にした石棺と捨てられたバスタブをモチーフとした「生命のプール」シリーズでは、実験的な試みがなされている。連綿とつながる生命に関心を寄せて作品を制作する西村は、石棺とバスタブという人体を収める箱を、命を収める箱と捉えてグリッド状で表現した。石棺とバスタブそれぞれ1枚の版から3点の作品が制作されたが、過去に刷った紙作品をミキサーにかけてパルプにしたものを混ぜるなどの実験を行なった作品群でもある。

また、展覧会1週間前には、高松市美術館の講座室でオープンスタジオを開催し、ワークショップで制作した版を美術館のプレス機を使って紙に刷る工程を公開した。オープンスタジオにはワークショップ参加者や、地元のアート関係者、ほかの講座室を利用していた絵画教室のメンバーなどが訪れ、見慣れない技法について意見交換が行なわれた。

数あるAIRのなかから高松を選んだ理由として西村は、高松AIRには専用の施設がないことを挙げる。西村は版画制作のための設備が整った国際芸術センター青森のAIRに参加した際、大型の作品に取り組むなど、充実した滞在制作の機会を得た。そして次の段階として、幅広い人との交流を目的に、あえて設備のない高松を選んだという。結果的には美術館のプレス機が使えたが、活動の中心はリサーチとワークショップだった。想像していた通り版画に精通する人との交流はあまりなかっただろうが、ワークショップでは参加者たちが「夏には日常的にダムの貯水率を気にする」といった生活に紐づいた話をしてくれ、彼らとの交流で感じ取るものが多々あったようである。

成果発表展「水の脈をとどめる」第2会場展示風景[撮影:田中美句登]

成果発表展「水の脈をとどめる」第2会場展示風景[撮影:田中美句登]

出来事でつながる言葉と言葉──メランカオリ「まつとしきかば今はちあわせ」

占い師であるメランも、2025年1~2月に2会場で成果発表展「まつとしきかば今はちあわせ」を開催した。高松の地名にちなんだ「松・待つ・待ち・街」の掛詞を軸にすることや、サンドピクチャーの制作は応募時から決めていたが、具体的な活動は占いをもとにするなど、担当者にとっては不確定要素が多く、その分、滞在開始が楽しみな作家であった。

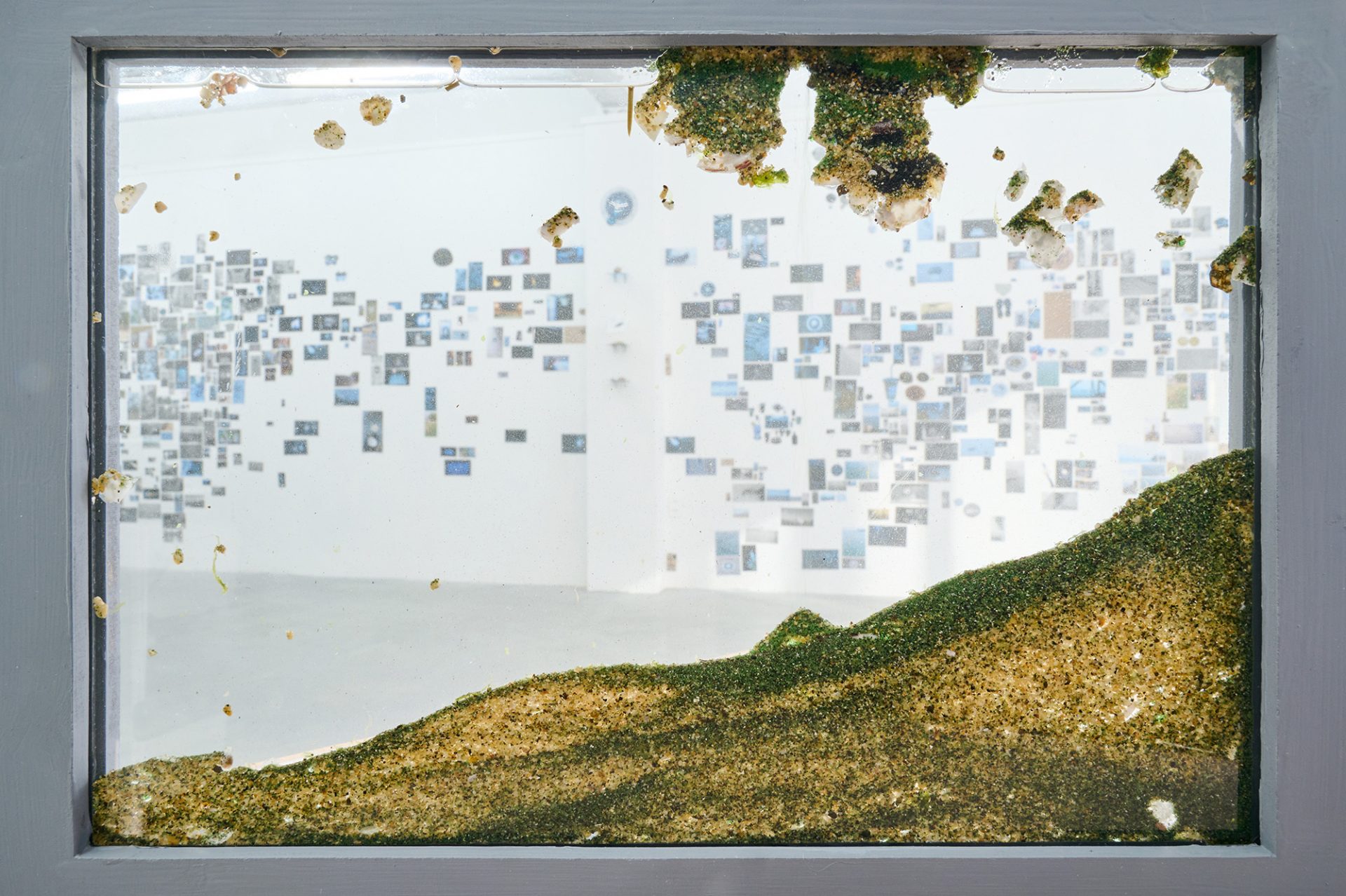

リサーチではフェリー乗り場の待合所など「待ち」が発生する場所で過ごしたり、松が多くある栗林公園、高松盆栽で知られる鬼無、国分寺を中心にあらゆる場所に足を運び、さまざまな発見を持ち帰った。栗林公園では庭師が松越しに見る景色を意識して手入れをしていることを教えてもらい、盆栽園では盆栽の手入れ方法を聞くなかで「鉢合わせ」という作業を知った。これらに着想を得て展覧会では、サンドピクチャー越しに展示を見ることや、作品を世話するというアイデアを試みた。

成果発表展「まつとしきかば今はちあわせ」第2会場展示風景[撮影:田中美句登]

成果発表展「まつとしきかば今はちあわせ」第2会場展示風景[撮影:田中美句登]

会場でもっとも目を引いたのは、活動中に撮影した大量の写真を壁に貼り付けたインスタレーションだ。写真は一見ランダムに貼られたように見えるが、高松での経験をもとに配置されている。それぞれの経験は彼女の話を聞かないとわからないが、来場者は夜空の星を結んで星座を見出すように、見覚えのある景色やモチーフの数々のなかに、独自の関係性を見つけていったことだろう。

成果発表展「まつとしきかば今はちあわせ」第2会場展示風景[撮影:田中美句登]

成果発表展「まつとしきかば今はちあわせ」第2会場展示風景[撮影:田中美句登]

サンドピクチャー[撮影:田中美句登]

サンドピクチャー[撮影:田中美句登]

また、第2会場で展示された映像作品でも来場者は独自の図像を見たかもしれない。ここでは、高松で撮影された高松港の夜景、街中で見かけた猫の鉢合わせ、雪を集めて歩く路地裏などの映像が交わるように大きく投影され、偶然の重なりによって新しい物語が動き出すようだ。

目の前の物事を観察し、そこに関係性を見つけ出す行為はメランの占いにも通じているように思う。例えば、メランは会話のなかで「もしかして◯◯座ですか?」と相手の星座を言い当てることがある。彼女にとってそれは特別なことではなく、星座ごとの特性が目に留まっただけかもしれないが、それを適確に捉える観察眼に何度も驚かされた。

成果発表展「まつとしきかば今はちあわせ」第2会場展示風景[撮影:田中美句登]

成果発表展「まつとしきかば今はちあわせ」第2会場展示風景[撮影:田中美句登]

先述の通り、今回は「松」に掛かる「待つ」もテーマとした。それは来場者が注文したドリンクの出来上がりを「待つ」ことや、サンドピクチャーをひっくり返して景色が変わっていくのを「待つ」ことなど、展示や作品のなかで表現されたほか、メラン自身の姿勢にも表われていた。彼女はどこかから何かがもたらされるかもしれないという意識をもち、そこに何かが表われ、別の何かと結びつく瞬間をひたすら待っていた。

そうしてもたらされたものに、掛詞の展開が挙げられる。そのひとつが栗林公園で気づいた「獅子」と「ボタン」だ。栗林公園には「見返り獅子」と「ぼたん石」という岩がある。これは獅子心中の虫(獅子の体内に寄生して獅子を滅ぼす虫)の活動を抑える薬に牡丹がなるということから見立てられたものだ。その話を聞いたメランは滞在2日目に高松ライオン通商店街の老舗ボタン屋でボタンを入手したこと、そしてそのボタンを占いに用いるようになっていたことを瞬時に思い出し、これに掛かる言葉となった。その後も道端で出会った猫「レオ」など、それまで無関係に思われた「獅子」と「ボタン」がつながり派生していったのである。ほかにも四国八十八箇所にまつわる掛詞などが同時に次々と展開していき、傍で見ていると気持ち良いくらいだった。これらは、他者から見ると偶然やこじつけかもしれないが、メランにとっては大切なものばかり。彼女のもとで足を止めた人が残した大小さまざまな情報を、彼女は心に留めて丁寧に整理し読み解いて可視化したのである。

サンドピクチャー越しに見る、成果発表展「まつとしきかば今はちあわせ」第2会場展示風景[撮影:田中美句登]

サンドピクチャー越しに見る、成果発表展「まつとしきかば今はちあわせ」第2会場展示風景[撮影:田中美句登]

活動を終えて/「地域資源」とは何だったか

高松AIRについてホームページなどでは、「アーティストが高松市に一定期間滞在し、高松の歴史や文化、自然、産業など高松ならではの地域資源を活用しながら、地域とのつながりの中で作品制作を行う『高松アーティスト・イン・レジデンス』」★1と説明している。活動が始まる前は正直なところ、「地域資源を活用」という堅い言葉に多少の居心地の悪さを感じていた。しかし活動を終えたいま、作家たちが活用した地域資源とは突き詰めると、高松の地で暮らしてきた人、いま暮らしている人の存在であり、それらが作家の活動を導き支えるものであったと感じている。岩本が着目した庵治・牟礼の文化や信仰心などは、古くから地域の人々が受け継いできたものであり、西村が活動の中心に据えた香川用水は香川はもちろん、高知県や徳島県など四国の人々の生活に深く関係していまに至る。メランは松など具体的なリサーチ対象があったとはいえ、その活動を方向づけていったのは、地域で出会った人が話してくれた記憶や知識だった。作家たちが表現したものの内側には、限られた期間中に偶然出会った人たちが教えてくれた、地域の人が何代にもわたって積み重ねてきた時間や知見の積層があるのだ。

高松AIR2024としての活動はひと区切りしたが、ここでの活動が今後につながるであろうことを強く感じている。岩本は引き続きほのぼのワークハウスのメンバーとの活動を継続し、現在は次のアルバムの制作に取り組んでいるという。これは先述した高松市アートリンク事業の一環であるが、今回生まれた人脈などが今後生かされる可能性は十分あるだろう。西村は高松の人々の水への意識の強さが特に印象に残ったといい、生まれ育った京都での暮らしを考える機会になったと振り返る。水辺の風景を多く描き、そこで生命の営みを思考してきた西村にとっては重要な気づきもあったのではないだろうか。また、メランは早速東京での展覧会★2で、高松で得た素材や制作した作品を利用した。今回の活動が肥やしとなり、各作家や、活動に携わった人々のなかで次の展開が重なっていくことを期待する。

★1──https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/smph/event/bunka_geijutsu/bunsin_air2024.html(2025年4月21日閲覧)

★2──「メランカオリ+大木裕之『いわひごと』」(Art Center Ongoing、2025年3月12〜23日)