会期:2025/03/30~2025/06/01

会場:日本民藝館[東京都]

公式サイト:https://mingeikan.or.jp/special/ex202503/

日本民藝館館長であるプロダクトデザイナーの深澤直人が「心を打たれたものたち」が、本展のテーマである。と来ると、かつて21_21 DESIGN SIGHT で開催された企画展「民藝MINGEI-Another Kind of Art展 」(2018/11/02~2019/02/24) が思い出される。その際の展示品を振り返ってみると、本展で展示されていた展示品の一部が同じであることがわかった。よほど深澤の“お気に入り”なのかもしれない。改めて本展を眺めると、プロダクトデザイナーらしい審美眼がそこには反映されているように感じた。つまりモダンデザインの視点で民藝を捉えたときに、それに適った造形になっているというか。仮に深澤が伝統工芸の分野でデザインするとしたら、きっとこのような形になるだろうと想像し得るものだったのだ。

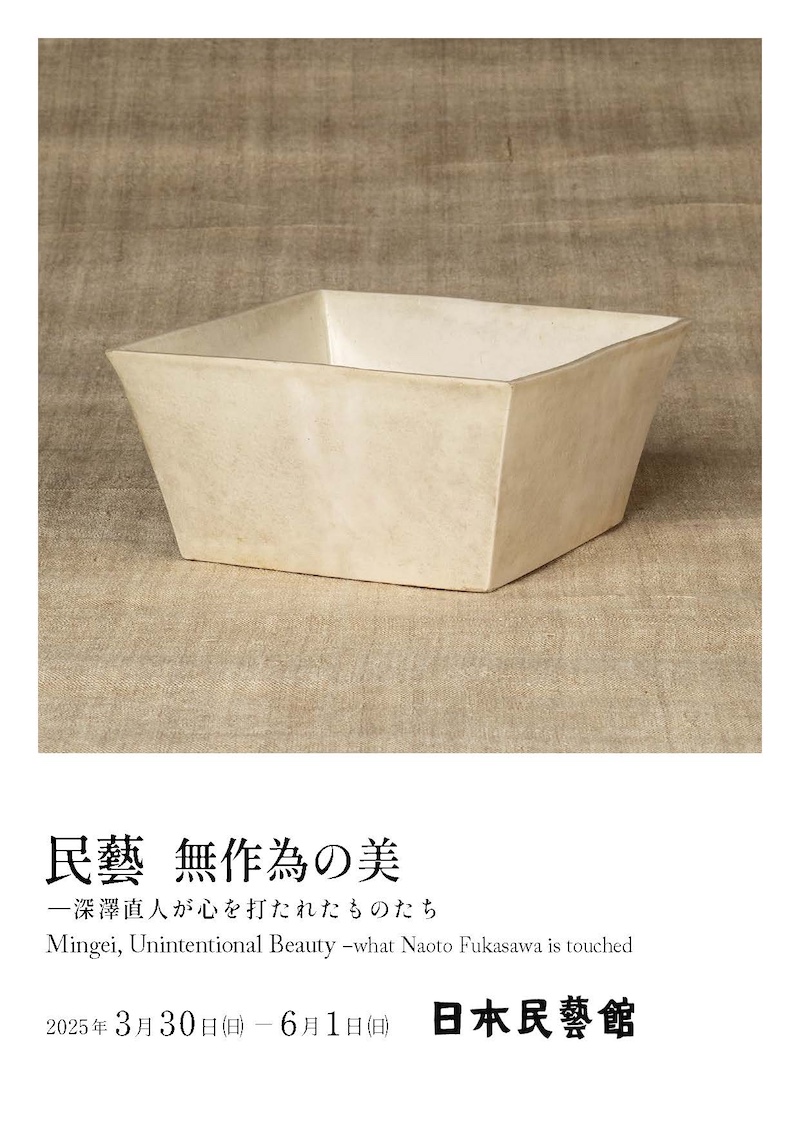

白薩摩角酒器 苗代川 江戸時代 19世紀 横12.0㎝

白薩摩角酒器 苗代川 江戸時代 19世紀 横12.0㎝

タイトルに付けられた「無作為の美」は、民藝運動の創始者である柳宗悦が遺した言葉から取っているのだろうが、正直、人がものを作るうえで「作為がない」ということはあり得ないのではないかと私は思っている。例え目隠ししていようが、酩酊していようが、人が手を動かす限りはそこに何らかの意思が宿る。おそらく柳が本当に言いたかったことは、「作為的ではない」ということではなかろうか。

火鉢 出雲大津(島根県) 1940年代 高21.0㎝

近代以前、庶民の暮らしに溶け込んでいた生活道具は、それ以上に機能が大幅に発達する必要がなく、形はほぼ完成されていた。修行や経験を積んだ職人であれば、きっと慣れた手つきで従来と同じものを作り上げることができたのだろう。そうした庶民の暮らしのなかで淘汰されたものに美を見出したのが民藝である。しかし淘汰に至るまでには、人々のアイデアや工夫が積み重ねられてきたし、随時マイナーチェンジを繰り返してきたのではないかと思うのだ。ただ、そこにアート作品のような作り手の強い自己表現が織り込まれることはなかったため、作為的ではない、無垢な素朴さが宿ったというわけである。奇しくもそれは、深澤がデザインのなかで追求してきた「ふつう」とも相通じる点がある。ゆえに彼は民藝が持つ完成された「無作為」性に心惹かれ、時代を超えて、柳と同様に言いようのない美を感ずるのではないかと思う。

弁当箱 朝鮮半島 1930年代 横26.9㎝

弁当箱 朝鮮半島 1930年代 横26.9㎝

鑑賞日:2025/04/24(木)

関連レビュー

民藝 MINGEI─Another Kind of Art 展|杉江あこ:artscapeレビュー(2018年11月15日号)