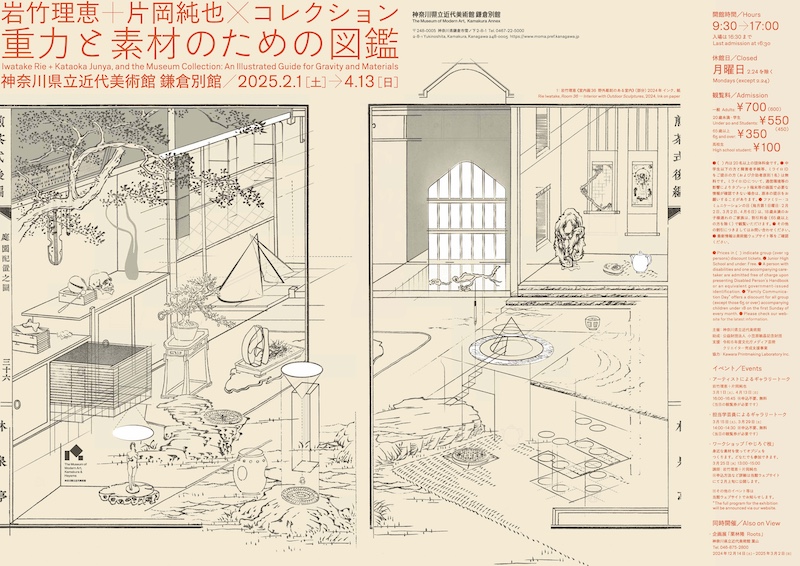

会期:2025/02/01~2025/04/13

会場:神奈川県立近代美術館 鎌倉別館[神奈川県]

公式サイト:https://www.moma.pref.kanagawa.jp/exhibition/2024-iwatake-rie-kataoka-junya-and-collection/

ここ数年、美術館のコレクションと現代美術作家がコラボレーションする展覧会が定着した。アーティゾン美術館は2020年の開館以降毎年「ジャム・セッション」と題して毛利悠子や山口晃といった作家たちを招聘してきたし、その他美術館でも同様の試みがされてきた。

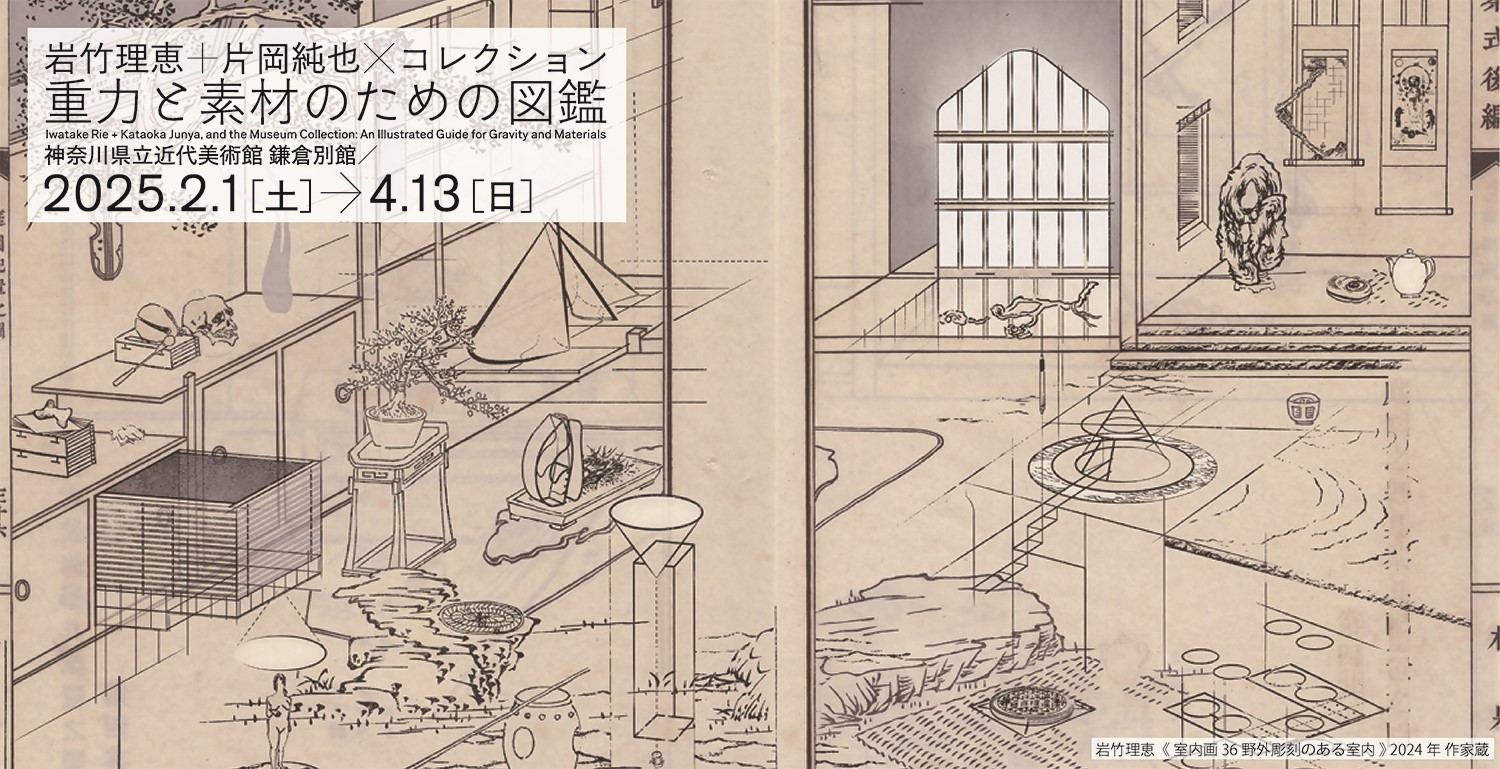

コロナウイルスの流行に伴う作品貸し出しの制限も影響していると見られるこうした動向であるが、神奈川県立近代美術館 鎌倉別館でも同様の企画展が過去2回開かれてきた。そしてその3回目として、今年2月から4月半ばまで開催されたのが「岩竹理恵+片岡純也×コレクション 重力と素材のための図鑑」である。同展は古美術、日本美術を中心とした木下翔逅コレクションに、岩竹と片岡による作品群を並置することで、日本美術にある「見立て」や「入れ子」構造についてフォーカスするために企画された。ではその「見立て」や「入れ子」構造とはどういうことか。例えば歌舞伎「助六廓夜桜」には、次のような台詞があることが思い出される。

はけ先の間から覗いて見ろ、安房上総が浮絵のやうに見えるわ。★1

この言葉にはいくつかの解釈があるが、山東京伝はこれを字義通りに、安房上総がはけ先、すなわち髷と月代(頭頂部)のあいだに囲まれることによって、遠近法を採用した浮世絵の様式である「浮絵」のように見えることとしている★2。視覚がはけ先というフレームを与えられることによって、風景がいつもと違ったイメージとして立ち上がる。葛飾北斎『富嶽百景』がそうであるように、日本美術はこうした枠組みの設定とその操作において、さまざまな先行事例を積み上げてきた。

ユニットとして各地で制作、発表を行なってきた岩竹理恵、片岡純也もまた、「見立て」や「入れ子」構造を自作に取り入れてきており、このたびの日本美術とのコラボレーションも、そうした作品の構造的側面や、作品同士の連関が見所となっていた。会場に入りまず目に入るのは、大きなテーブルを舞台にした岩竹のインスタレーション《内包される風景ほか》(2025)である。古書や印刷物のコラージュが額縁に入れられ、それがさらに大きなテーブル=タブローとして束ねられつつ、石などのオブジェクトによってアナロジーがイメージに閉じないよう配慮された博物学的な提示は、ある種の視覚的愉悦となっていると同時に、その集合的奇形性が江戸時代の遊び絵である《面白くあつまる人が寄たかり》(1855)と響きあう。

岩竹理恵《内包される風景ほか》[撮影:髙橋健治][以下、提供すべて:神奈川県立近代美術館]

岩竹理恵《内包される風景ほか》[撮影:髙橋健治][以下、提供すべて:神奈川県立近代美術館]

また《景色》(2023)は、印刷物の切り抜きを食品容器とおぼしき発泡スチロールと組みあわせることで、容器の模様がランドスケープとして立ち上がるような、モノとイメージの出会いの機微を感じさせる一品である。

岩竹理恵《景色》[撮影:髙橋健治]

岩竹理恵《景色》[撮影:髙橋健治]

(後編へ)

★1──岸文和『江戸の遠近法 浮絵の視覚』勁草書房、1994、215頁

★2──前掲書、215-218頁

鑑賞日:2025/03/15(土)