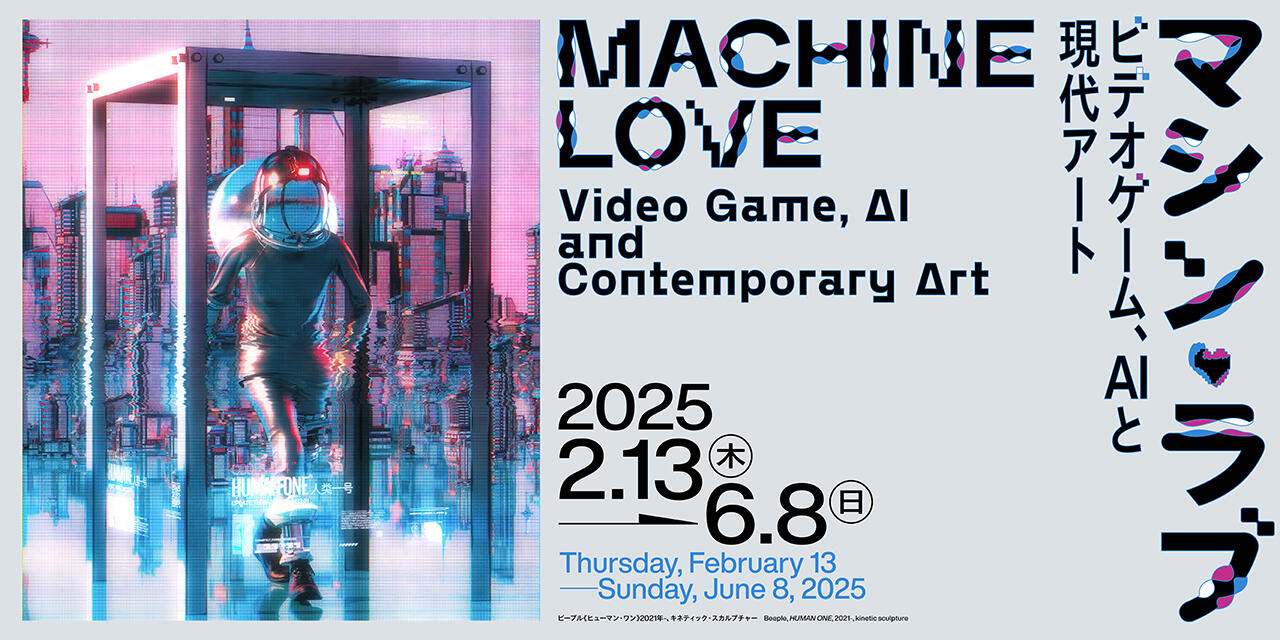

会期:2025/02/13~2025/06/08

会場:森美術館[東京都]

公式サイト:https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/machine_love/index.html

「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」は森美術館にて開催された企画展である。ビープル、ケイト・クロフォード&ヴラダン・ヨレル、ディムート、藤倉麻子、シュウ・ジャウェイ、キム・アヨン、ルー・ヤン、佐藤瞭太郎、ジャコルビー・サッターホワイト、ヤコブ・クスク・ステンセン、アドリアン・ビシャル・ロハス、アニカ・イら12組による作品が展示されている。

展示を概観してまず受ける印象は、3DCGムービーを用いた作品形式がその多くを占めていることだろう。これはいわゆるゲームアートやAIアートをイメージしていた鑑賞者にとってはいささか、タイトルとの齟齬を感じる部分かもしれない。だがいまや、ゲームやAIは直接的な探索と表現の対象というよりも、思考・制作・作品のあらゆる時点に遍在するものとなった。高精彩な3DCGムービーの多くがゲームエンジンの存在によって実現されていることはもちろん、そのゲームエンジンを駆動させるためのGPUの開発こそが、昨今の生成AIの加速度的な発展におけるコアとなっている。そしてゲームエンジンは、グラフィックデザインや建築設計、あるいは作詞といった領域へと応用の幅を広げている。つまり、マシン(本展の企画を行なった片岡真実によれば、特にコンピュータやハードウェアの総称として用いているとのこと)を通じて世界と交わるにあたって、ビデオゲームとAIはもはや欠くべからざる存在となっているわけだ。

ではこうした状況はいかにしてつくられたのか。個人的な実感に即すならば「世界を描くことに対する欲望」が領域横断的に肥大化したのがここ10数年であり、そのための強力なツールとしてビデオゲームは位置付けられたといえるだろう。かつて小説における物語世界の構築の技法であった「ワールドビルディング」はいまや、ビデオゲームや映像作品の制作手法として発展・定着した。実際に本展の作品の多くが、ある特定のオルタナティブな世界を、ゲームエンジンの力によって丸ごと現出させようとするものであったといっていい。唯一の純粋な2Dグラフィック作品であるケイト・クロフォードとヴラダン・ヨレルによる《帝国の計算:テクノロジーと権力の系譜 1500年以降》(2023)もまた、アトラス=地図という世界構築の技術にフォーカスしたものとして捉えることができる。では、そこで描かれた世界たちは一体どのような姿をしていたのか。具体的に見ていこう。

展示の序盤に登場する佐藤瞭太郎による写真シリーズ「ダミー・ライフ」は、ネット上で収集された写真に写る光景を3Dのアセットを用いて置き換える作品である。アセットに本来想定されていた用途=文脈から引き剥がされることで、彼らの背後にはえもいわれぬ生の気配が漂いはじめている。しかしそれが現実の写真を模倣しているという事実がむしろ、役割を演じる存在としてのアセットのアセットらしさを際立たせてもいる。このアンビバレンスこそが、単なる生命の似姿ではないアセットの実存に手触りをもたらしているのだ。しかし現代において、スマートフォンのカメラによる写真が自動でAI補正を受けることはもちろん、Photoshopをはじめとした画像編集ソフトにおいてもAIは欠かすことのできない機能となっている。つまり佐藤が利用するネット上の写真自体がすでに、現実と見分けのつかないほどに精巧な──あるいは現実よりも完璧な?──アセットたちによる演技であるともいえるわけだ。ここにおいて、鑑賞者はアセットを自分たちの類縁とも、他者とも断ずることができなくなる。それこそが、佐藤の作品に漂う浮遊感の一端であるだろう。

キム・アヨンの《デリバリー・ダンサーズ・スフィア》(2022)もまた、こうした広義の演技を通じて人間とマシン、現実とフィクション、物質と情報を横断的に語っている。ダンスマスターと呼ばれるアルゴリズムに支配された配達プラットフォームのなかで、主人公のエルンスト・モはバイクを駆る。時間と空間を歪めながら行なわれるその配送は、実写、3DCG、フォトグラメトリといった手法のモンタージュによって描かれる。そんななかでやがてエルンスト・モは、システムへの疑念を囁く自分の幻影、エン・ストームと出会うことになる。キャラクターたちは俳優によって演じられることはもちろん、ときとして3Dモデルや等身大の彫刻、生成AIによるさまざまな画風のイラストなどへと姿を変える。作中でエルンスト・モは折に触れて、配送中の自分が地図上の点に過ぎないことを口にするのだが、彼女が走るソウルの街並みは歪んだフォトグラメトリであり、そこでもまた現実の風景が点群へと置換されている。ダンスマスター──マシンは次元を跨いであらゆるものたちを振り付ける。

ほかにもそれぞれの作品がめくるめく世界を描いている。例えばルー・ヤンの「DOKU」やジャコルビー・サッターホワイトの《メッター・プレイヤー(慈悲の瞑想)》(2023)は、いずれも仏教の教えを出発点としつつ、ヤンはそれをテクノロジー時代の身体と意識の問題への思索に、サッターホワイトはアフロフューチャリスティックなカオスへと接続している。異なる歴史文化にもとづく世界把握をあますところなく表現するという点において、世界そのものを制作できるゲームエンジンはたしかに強力な存在だろう。無論、そのシステム自体が西洋的な世界把握の産物である以上、これらの試みはそのシステムをハックする形式を取らざるをえないという問題はあるのだが。あるいは、生態系や地球規模のマテリアルフロー、数万年単位のタイムスケールといった、人間の認知限界を超えた現実世界のありようへと視線を向ける作品も多かった。もちろん、これらは包括的なシミュレーションが効果を発揮する領域であり、ゲームエンジンとの相性はいいといえる。しかしそれ以上に、そもそも現代においてマシンを考えるにあたってはそれらのリソースとなる地球環境を語る必要がある、というのが実際のところだろう。OpenAIのCEOであるサム・アルトマンが、ユーザーがChatGPTに投げかける「よろしく」や「ありがとう」といったあいさつ(まさにマシン・ラブだ!)によって、数十億円ぶんの電力が消費されている可能性についてコメントしたことは記憶に新しい。愛もまた、地球環境と密接に結びついた限りある資源だというわけだ。

しかし結局のところ、これらの並立する世界群は一体何をもたらしたのだろうか。現実世界すら味わいきれないほどのエフェメラルな存在である私たちの前に、無数の世界群がうずたかく積もり続けていくことは一体何を意味するのだろうか。私たちは、あらゆる世界を眺めるための永遠の眼を持つべきなのだろうか。後編ではこうした疑問を軸に、マシンとラブの関係性を再度検討していこう。

(後編へ)

鑑賞日:2025/05/18(日)