ミュージアムにおけるデジタルアーカイブが推進・整備されていく昨今の状況に伴って、学芸員の養成課程においても内容の更新が求められている。そんななか、2025年3月に必修科目のひとつである「博物館情報・メディア論」の新たな教科書として、『ミュージアムの未来をつくる:博物館情報・メディア論』(美学出版)が刊行された。この連載「デジタルアーカイブスタディ(旧記事はこちら)」で過去に登場いただいた著者も多数執筆に参加している本書は、学芸員を目指す学生や同科目を担当する教員だけでなく、現職の学芸員、ひいてはミュージアムファンなど、広くミュージアムに関心のある人々にも役立つ内容として大幅に再編されている。その編著者であるお二人──国宝・東寺百合文書のデジタルアーカイブの構築の現場の担い手でもあった慶應義塾大学准教授の福島幸宏氏と、東京国立博物館情報管理室長としてデジタルアーカイブを推進している阿児雄之氏──に、この分野の“教科書”に求められているものとは何か、そして本書の編集過程での気づきを通して考えた、学芸員とミュージアムの未来像についてご寄稿いただいた。[artscape編集部]

『ミュージアムの未来をつくる:博物館情報・メディア論』の刊行

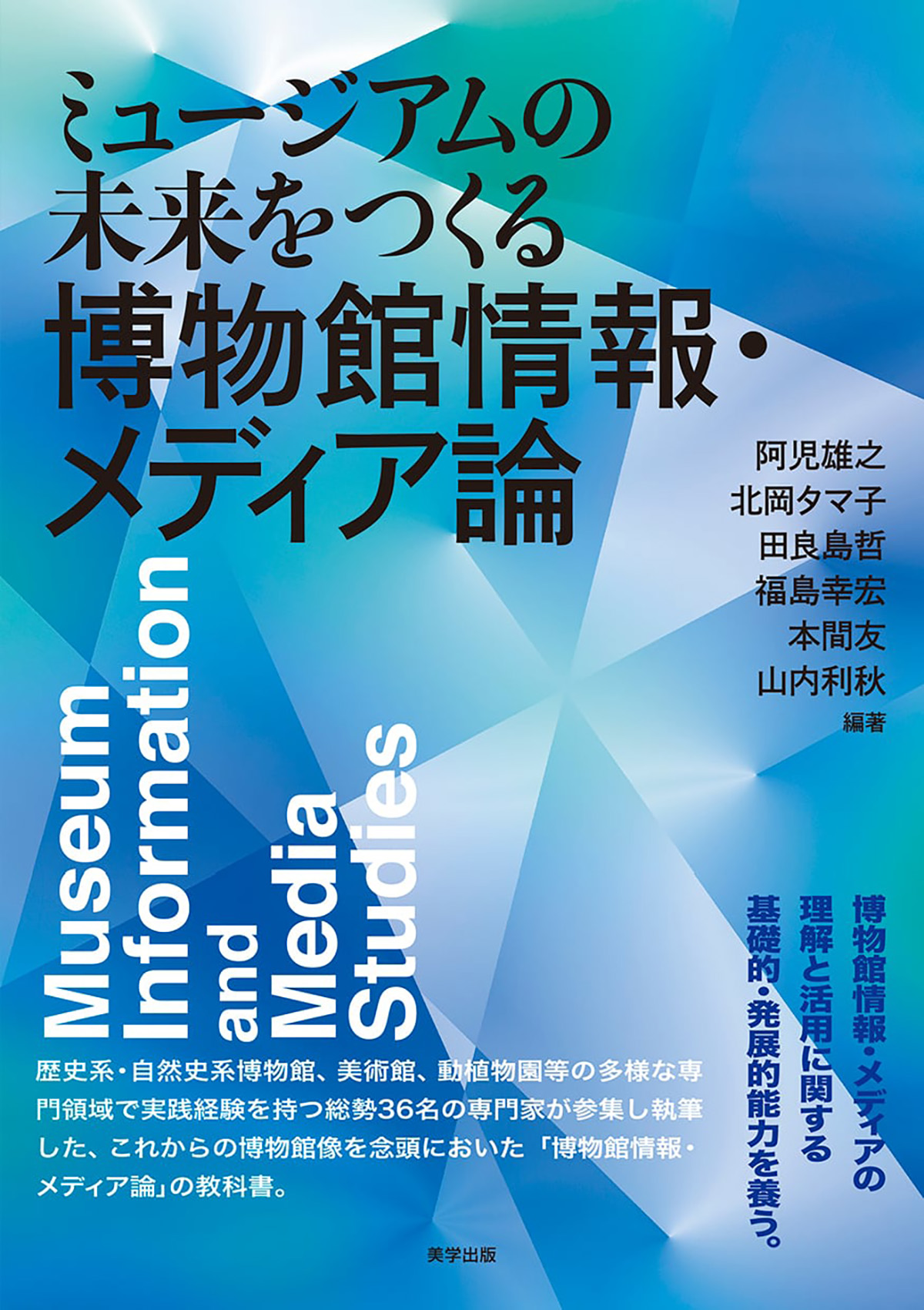

『ミュージアムの未来をつくる:博物館情報・メディア論』が2025年3月に美学出版から刊行された。本稿では、「デジタルアーカイブの教科書」としても位置づけられる本書の概要を説明することを通じて、ミュージアムの未来の一端を示したい。

『ミュージアムの未来をつくる:博物館情報・メディア論』(美学出版、2025)

まずは、本書の刊行の経緯を説明する。もともとは、福島と阿児が、2019年から東京大学や都留文科大学などで「博物館情報・メディア論」に相当する科目を担当するにあたり、協同で各大学の「博物館情報・メディア論」のシラバスや各種の教科書を検討したことに始まる。その段階の結論として導き出されたのは、標準的で汎用性の高い知識・技能の獲得を目標としている学芸員養成課程の一科目としては、当時のシラバスや教科書は十分な状況にはなく、新たなシラバス設計と教科書作成が必要、というものであった。その後、6名の編著者らで構成を検討し、30名を超える多様な専門領域と実践経験をもつ方々の参加を得て、重厚な教科書が刊行できた。

本書では、もちろん2023年4月から施行された改正博物館法を強く意識している★1 。博物館の事業を列記した第3条に「博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること」と明示され、博物館の事業にデジタルアーカイブが新たに加わることとなった。一方で、現行の学芸員養成課程においてはデジタルを正面から扱える余地があるのは「博物館情報・メディア論」のみである。担う範囲は増大し重要性は高まってきているのである。

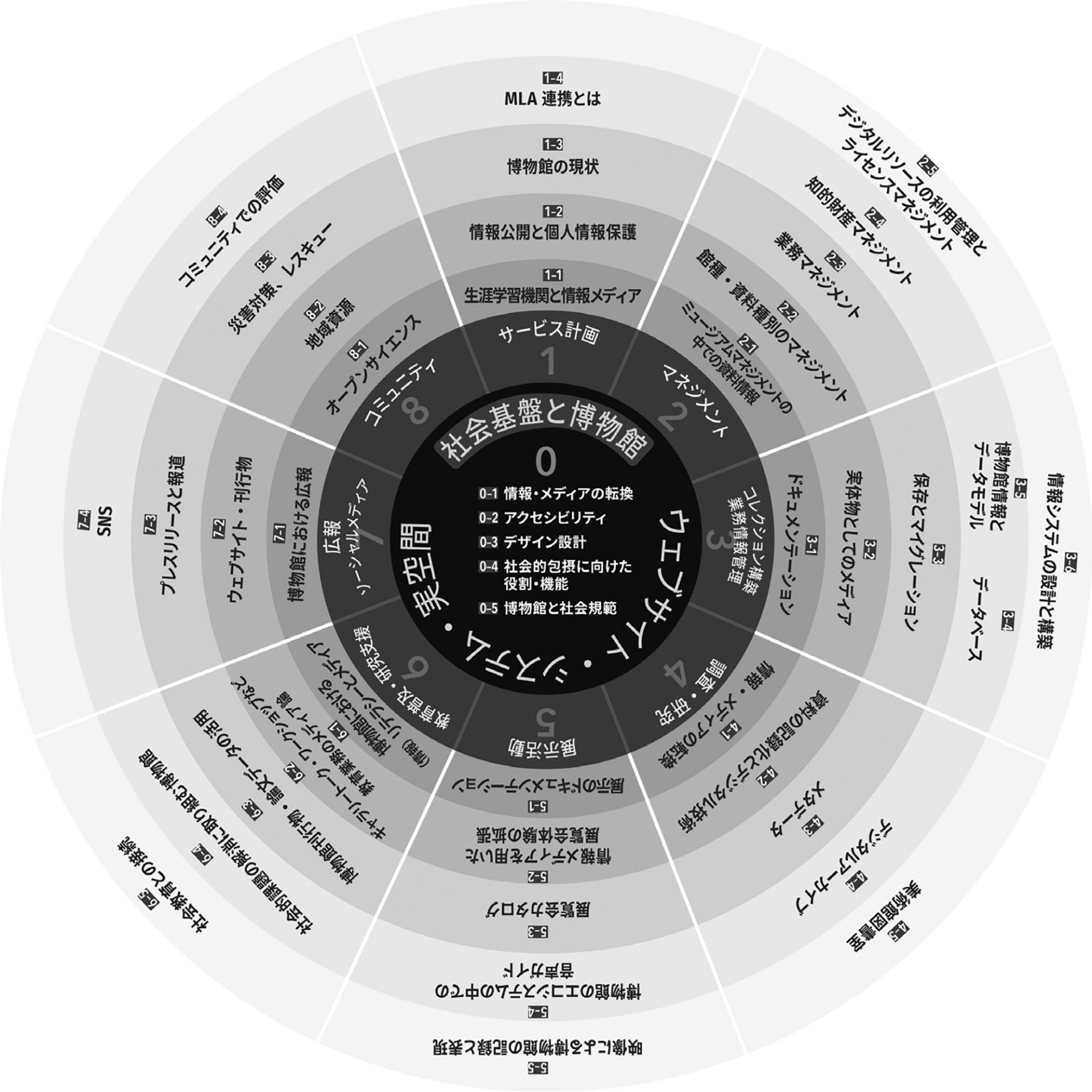

全体の関係性を把握できる「博物館活動のサークルチャート」

本書の特徴のひとつとして、サークルチャートによって、各章の位置付けや深度を示した点があるだろう。本書は、情報・メディアの範囲に留まらず、博物館全体の活動や機能を8つの領域に区分し、それぞれに関わる情報・メディアの意義と役割を解説するかたちを取っている。そのうえで、8つの領域それぞれについて、基礎的なものから発展的な内容を想定して各トピックを配置している。以下のサークルチャートでは、円の中心に近いトピックが基礎的な内容、外側のトピックが発展的な内容となっている。

博物館活動のサークルチャート(『ミュージアムの未来をつくる:博物館情報・メディア論』p.7より)

博物館活動のサークルチャート(『ミュージアムの未来をつくる:博物館情報・メディア論』p.7より)

このサークルチャートでは、中心に「0章 社会基盤と博物館」として、ウェブサイト、システム、実空間の関係を結ぶ機能を並列に配置している。そのうえで、第1章から第8章の構成に準じて、サービス計画、マネジメント、コレクション構築・業務情報管理、調査・研究、展示活動、教育普及・研究支援、広報・ソーシャルメディア、コミュニティの各領域が配置されている。これは、博物館のワークフローの考え方にものっとった順番となっている。そして前述のように、各領域ごとに基礎的なものから発展的なものに各章内の項目が配置されている。

ここで、読者層別に本書の読み進め方と使い方を紹介したい。博物館に興味をもった学生の皆さんにはまずは本書全体の通読をおすすめする。博物館活動の全体像と、そのなかでの情報・メディア論の役割を学ぶことがまずは重要だからである。「博物館情報・メディア論」を担当する教員の皆さんにはシラバス作成に活用いただきたい。また、現場の学芸員のみなさんには、関心のあるトピックを確認いただき、リカレントの素材として、知識と技術の確認に役立てていただきたい。また、広く博物館に関心をもつ皆さんには「ミュージアムの未来」を想像する手がかりになればと考えている。

博物館概論や、ほかの学芸員養成課程科目への接続

また、この「博物館活動のサークルチャート」は、博物館の活動と機能を整理し、それらに関わる情報・メディア視点のテーマによって構成されている。そのため、従来の教科書では扱われてこなかった、もしくは、ほかの学芸員養成課程科目との関係性のみを述べるに留まっていたトピックも含まれている。すでに本書を手に取っていただいた方のなかには、なぜ、このトピックが「博物館情報・メディア論」にあるのか不思議に思う方もいるかもしれない。よって、本書を次のように、「博物館情報・メディア論」に位置しながらも、博物館全体を取り扱う概論書や参考書的なものとして捉えている感想がSNSで散見される。

「情報・メディア目線の横串で諸々のトピックを論じてくれるから、これを読んでから博物館学全体を学ぶか、全体を学んでからこれを読んで再学習するか、どっちがいいかな」 (Xでの@egamiday氏のポストより)★2

このポストは、まさに編集者らが本書に込めた意図を映し出すものである。学芸員養成課程の科目の特徴として、各科目の講師を現職の学芸員や他大学の教員が務めることが多い。また、それゆえに集中講義で開講されることも多い。このような状況においては、講義内容について、各科目講師の間での情報交換が行なわれることは稀である。そのため、講義内容の重複や欠落が生じてしまっていることが現実的課題として存在する。編集者らは、さまざまな大学で「博物館情報・メディア論」の講義を受け持っており、この課題を感じていた。よって、「博物館情報・メディア論」の教科書の構成を検討するなかで、ほかの学芸員養成科目で扱うであろうテーマとの有機的な接続を強く意識することになったのは自然な流れであった。

データに基づくリアルな博物館の姿

具体的に他科目との接続や関係について触れてみたい。2024年3月に、文化審議会第5期博物館部会から「学芸員養成課程の科目のねらいと内容について」★3 が公表された。これは、新たに求められる学芸員の資質への言及とともに、科目内容の体系化や履修順序について例を示しているものである。

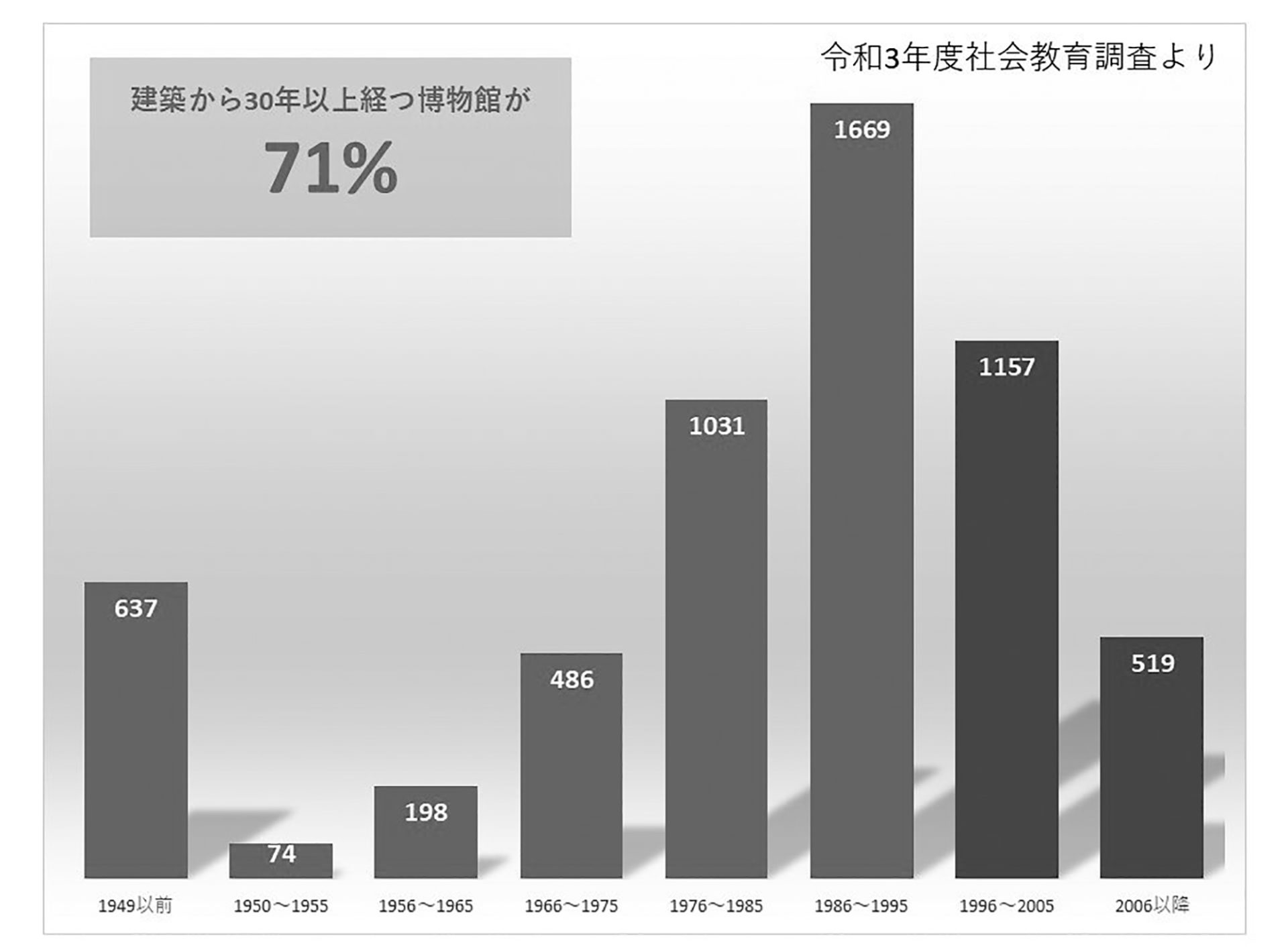

「博物館経営論」においては、「経営戦略と財務」や「利用者との関係(PR・マーケティング)」といった内容が記載されている。これらのうち、ミュージアムマネジメントに関わる内容は、本書の「第1章 サービス計画」や「第2章 マネジメント」におけるトピックで取り扱っており、客観的なデータをもとにした現状把握と計画策定というデータドリブンな考え方を示している。特に「1-3. 博物館の現状」(執筆:中尾智行)では、「日本の博物館総合調査」の成果データを精緻に分析し、博物館が直面しているリアルな課題と可能性を明らかにしている。

博物館の建設年(『ミュージアムの未来をつくる:博物館情報・メディア論』第1章「サービス計画」内「1-3. 博物館の現状」より)

博物館の建設年(『ミュージアムの未来をつくる:博物館情報・メディア論』第1章「サービス計画」内「1-3. 博物館の現状」より)

講義のなかで、このようなデータに基づく現状把握と分析、それをもとにした計画策定のプロセスを学ぶことは、将来的に学芸員としての業務で活きてくるものであろう。そして、「博物館経営論」への情報・メディア的視点での関与も明らかになってくると考える。

デジタル技術による博物館のオープン化と連携の広がり

「博物館資料論」との関係性もまた、デジタル技術の進展に伴い密接なものとなっている。先の文化審議会報告においても、「デジタルアーカイブの構築と資料管理」や「関係機関との連携(図書館や公文書館等)」が科目内容として記載されている。デジタルアーカイブの構築は、博物館が所蔵する資料や調査研究の成果を広く社会に公開し、その知を還元するための基盤である。そしてそれは、ほかの文化機関との連携強化や、地域社会との新たな協働関係の構築へと発展していく。本書では、具体的な実践事例を通して、デジタル技術が切り拓く博物館活動の新たな地平を提示している。

また、「6-4. 社会的課題の解消に取り組む博物館:学校教育と連携した実践事例」(執筆:大河内智之)では、レプリカ資料を活用した学生たちの社会参画と地域社会課題解決への取り組みを示している。

教育現場でのレプリカ資料の活用(『ミュージアムの未来をつくる:博物館情報・メディア論』第6章「教育普及・研究支援」内「6-4. 社会的課題の解消に取り組む博物館:学校教育と連携した実践事例」より)

教育現場でのレプリカ資料の活用(『ミュージアムの未来をつくる:博物館情報・メディア論』第6章「教育普及・研究支援」内「6-4. 社会的課題の解消に取り組む博物館:学校教育と連携した実践事例」より)

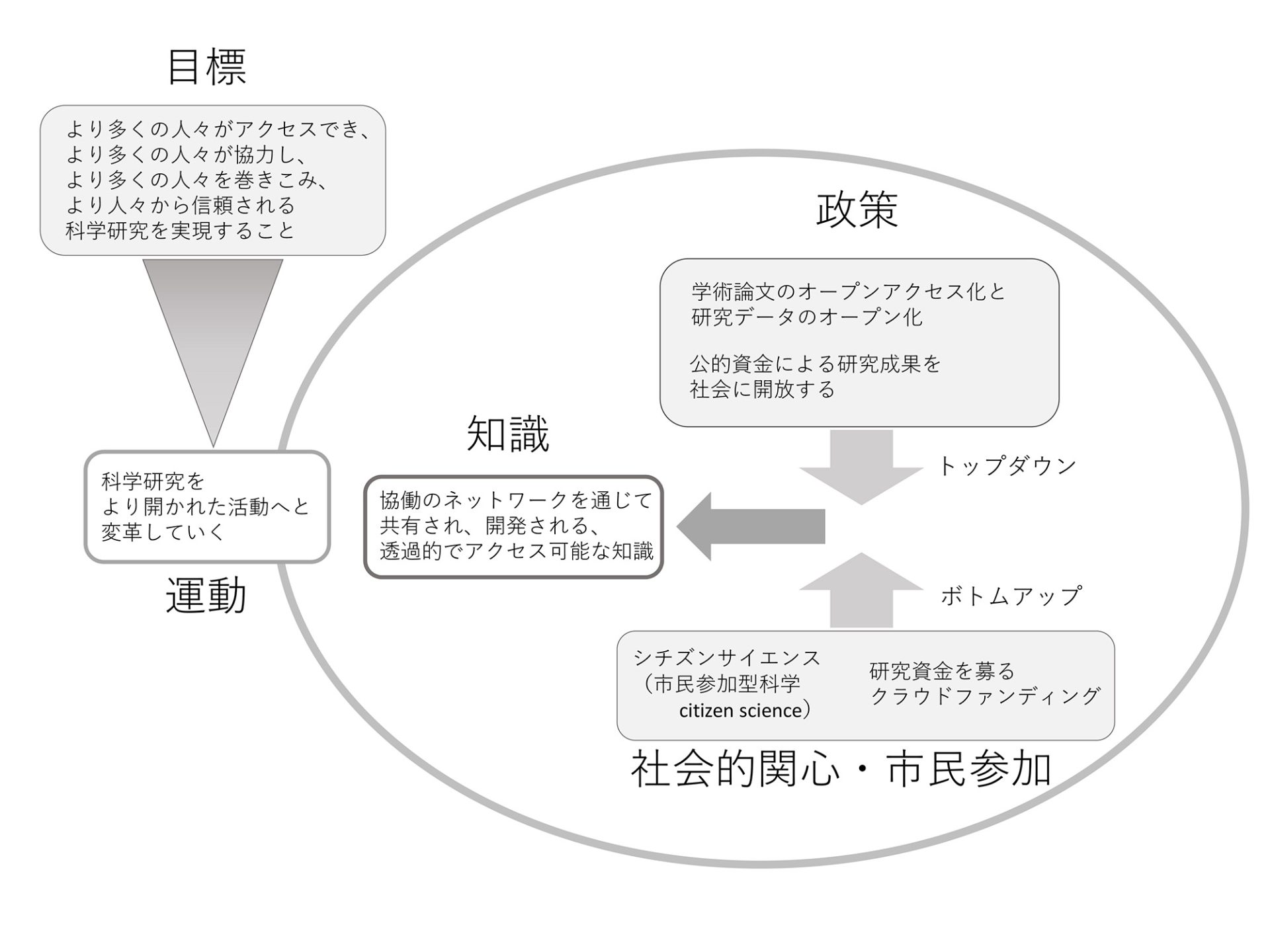

さらに「8-1. オープンサイエンス」(執筆:大西亘)では、市民との協業による調査研究の推進や、資料が内包する多様な文脈の再発見を扱っている。いずれもデジタル技術の進展によって、新たな展開が生まれているトピックであり、横断的な学びを要するところである。

市民との協業の新たな姿(『ミュージアムの未来をつくる:博物館情報・メディア論』第8章「コミュニティ」内「8-1. オープンサイエンス」より)

市民との協業の新たな姿(『ミュージアムの未来をつくる:博物館情報・メディア論』第8章「コミュニティ」内「8-1. オープンサイエンス」より)

その結果、本書は「博物館情報・メディア論」の専論の書であり教科書であるという性格を保ちつつ、博物館学全般を俯瞰する概論書、あるいは現職者が最新の知見をアップデートするための参考書としても機能しうる、ほかに類を見ない内容となった。繰り返しになるが、学生にとっては、諸科目のつながりを主体的に発見する手がかりとなり、博物館の職員にとっては、現代の学芸員に求められる知識・能力を再構築する一助となるであろう。

情報・メディアを通じてミュージアムの未来を示す指針に

以上、本書の概要と特徴を説明した。短い紹介からでも、全体の構成が博物館活動のワークフローを下敷きにしていること、その具体的な記述も、博物館経営論や博物館資料論と密接に関係していることが理解されるだろう。つまり本書は、博物館活動全体を情報・メディアの観点から通観しようとした試みであるともいえる。また、デジタルアーカイブの観点からは、博物館活動を中心に据えた、初めての「デジタルアーカイブの教科書」であるといえる。

今後は、機会を得て改訂を構想したい。その過程では、改正博物館法に対応した学芸員や博物館職員、博物館関係者に求められるスキルセットの明示や、学芸員を含めた、博物館に関心ある人々に求められることを議論しつつ、学芸員養成課程の実質的な更新と博物館の意義の再定義、さらにデジタルアーカイブの裾野のいっそうの拡大を図っていきたい。

★1──博物館総合サイト「法改正の概要」

https://museum.bunka.go.jp/law/

★2──@egamiday氏によるXでのポスト(2025年4月22日)

https://x.com/egamiday/status/1914641423191957611

★3──文化審議会第5期博物館部会「学芸員養成課程の科目のねらいと内容について」(2024年3月25日)

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bijutsukan_hakubutsukan/shinko/about/94070201.html

「デジタルアーカイブスタディ」バックナンバー

https://artscape.jp/tag/das/(2024年〜)

https://artscape.jp/study/digital-achive/backnumber.html(2008〜23年)