チュア・ミアティー《国語の授業》

1959年、キャンバス・油彩、112×132cm、ナショナル・ギャラリー・シンガポール蔵

Gift of Equator Art Society

Image courtesy of National Heritage Board, Singapore

無許可転載・転用を禁止

質感を表わす画技

このartscapeが始まって今年(2025)で30年。インターネットの進化とともに日本でもっとも古い美術情報サイトとして現在進行形で更新が続いている。先日、メディアを対象とした展覧会のプレスツアーに招かれ、シンガポールへ初めて行ってきた。シンガポールは、今年独立60周年を迎え、プレスツアーを主催したナショナル・ギャラリー・シンガポール (以下、NGS)も創立10周年だという。NGSは、旧最高裁判所と旧市庁舎をつないだ重厚なミュージアムで、東南アジアの近現代美術約9,000点を収蔵している。有名なマーライオン公園から徒歩10分ほどにある東南アジア最大規模の国立美術館である。

プレスツアーのメインの展覧会は「他者の街:パリを訪れたアジア人芸術家たち 1920年代~1940年代」(2025.4.2-8.17)だった。アジアの視点からパリの美術史を検証する全6章からなる展覧会であり、ジョージェット・チェン(張茘英、1906-93)やリュウ・カン(劉抗、1911-2004)、藤田嗣治(1886-1968)、ペ・ウンスン(裵雲成、1901-78)など、アジア人の画家や工芸家が二つの世界大戦間にパリで見つめた自己とその表現が展示されている。芸術の都に刺激を受けながら、その街の一部を形成していたアジア人芸術家たちの喜びと苦悩が伝わってきた。

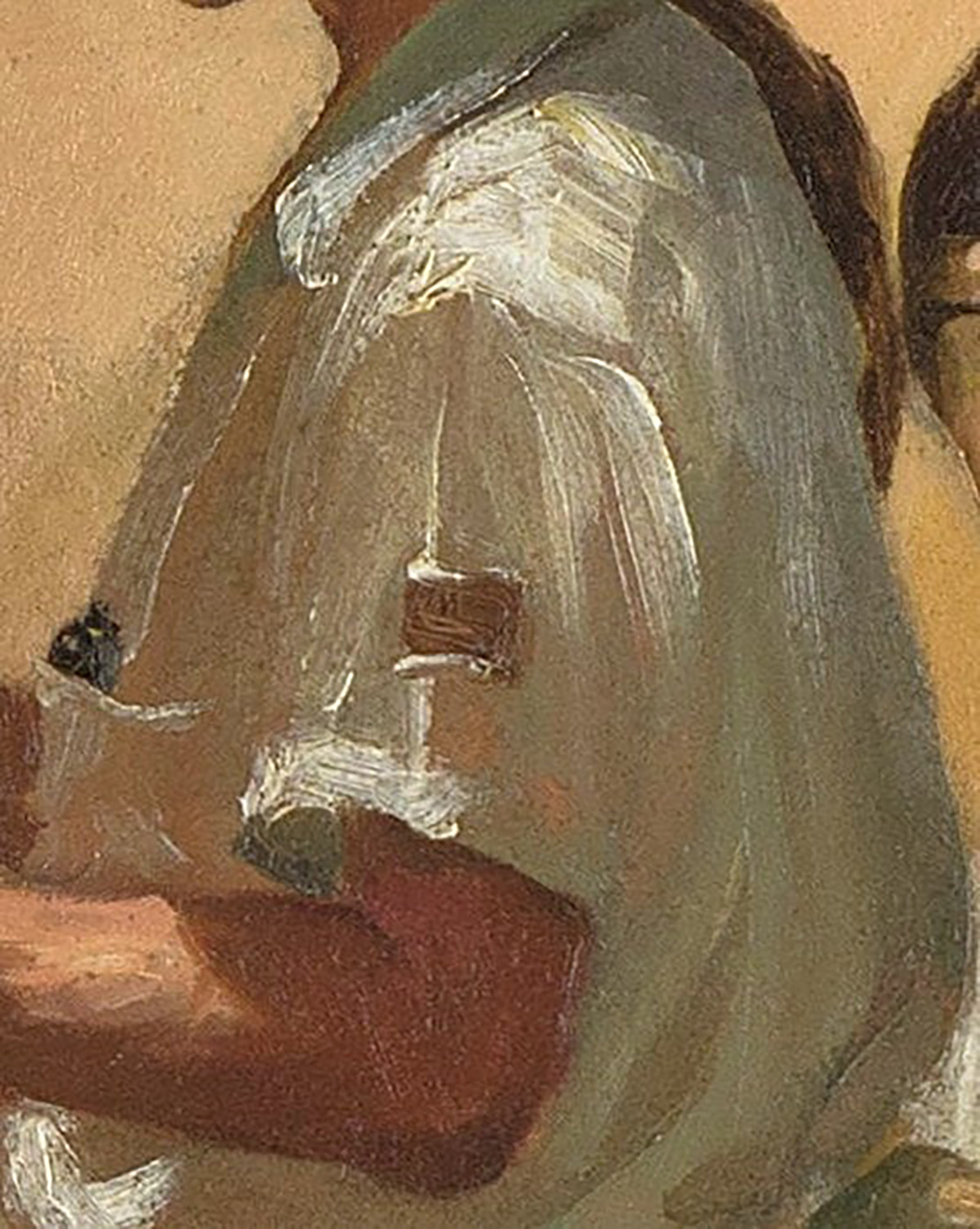

また、目を引いた絵画があった。19世紀から現代までのシンガポール美術史が見渡せる展覧会「シンガポール・ストーリーズ:芸術の軌跡と回り道」のなかで、その作品は画技が突出していた。白いシャツなど、粗いタッチにもかかわらず、対象の本質を的確に捉え生地の質感まで再現している。チュア・ミアティー(蔡名智、1931-)の《国語の授業》(ナショナル・ギャラリー・シンガポール蔵)である。写真のような写実絵画であるが、対象を描写する筆の扱い方や人物の内面をも表わす表現力に惹かれた。画面左端には柱のようなものが見え、教室を訪ねて来た人が描いたような親近感を抱かせる。画面の右上に対し左下を暗くした斜めの明暗、壁には四角形、床には円形を用いた幾何学的なモチーフ、男女5名ずつが円卓に集う均等性など、考えられた構成になっている。

《国語の授業》の魅力や見方を、NGSのシニア・キュレーターでコレクション部門部長を務めている堀川理沙氏(以下、堀川氏)に伺った。堀川氏はアジア近現代美術が専門で、NGSの創立にも関わり、収蔵品の調査や展示企画を行なっている。

堀川理沙氏

芸術は社会を改善できる

ほぼ赤道直下にあり、東南アジア★1[図1]の中心に位置する人口約604万人の島の都市国家「シンガポール共和国」。東京23区よりやや大きい島国で、かつて日本軍が占領した時代は昭南島(1942-45)と呼ばれていた。1824年イギリスの植民地になって以来、主としてマレー系、インド系、華人系(中国にルーツをもつ移民で居住国の国籍を取得している人)の移住地として発展してきた。イギリス政府は、中国からの労働移民を積極的に奨励したため、在住華人の人口は年々増加し、第二次世界大戦の前後には全人口の75パーセントにまで達し、その多くは中国語(各方言など)を話していた。

チュア・ミアティーは、シンガポールで高く評価されているリアリズム芸術の先駆者である。1931年11月25日に中国広東省汕頭(さんとう)で生まれ、現在93歳。父親は実業家で、妻や両親の肖像画を独学で写実的に描いていた。1937年6歳のとき、日中戦争を逃れ家族とともにシンガポールへ移住。初等教育を受けていたが、日本軍によるシンガポール占領により学業は一時中断、その後、端蒙学校で学業を続け、同校で画家のチェン・チョンスィー(陳宗瑞、1910-85)に画家になることを勧められる。

1947年シンガポールの中正高校に入学し、美術教師で渡仏経験のあるガオ・ペイズー(高沛澤、生没年不詳)と出会い啓発されるも中退、父の勧めで1950年リム・ハクタイ(林学大)が校長を務める南洋美術専科学校(NAFA)に寄宿生として入学、水墨画と西洋絵画を学んだ。1952年にNAFAを卒業し、チュアは同校の専任美術講師として2年間勤務する。その後、中退していた中正高校に戻って中等教育を修了して、NAFAに美術教師として再び戻る。

1956年、芸術は社会を改善できると信じ、芸術家団体「赤道芸術研究会」の設立メンバーとして参加する。シンガポールは、1959年イギリスより自治権を獲得し、シンガポール自治州となる。トー・チンチャイ副首相は、多くの人々に話されているマレー語の普及とマレー文化の統合を目的とした国家語言文化研究院の開院を発表した。「マレー語は、大衆的な国語の基盤となるべきです。なぜなら言語は究極的には大衆からその起源と力を得るからです。大衆から生まれるからこそ言語は力強く、生き生きとしたものとなるのです」(図録『Chua Mia Tee: Directing the Real』、National Gallery Singapore、2021、p.212)。

《国語の授業》は、1960年の「第2回赤道芸術研究会展」(ビクトリア記念ホール)に出品された。1963年シンガポールは、マレーシア成立にともない、その一州として参加。1965年にはマレーシアより分離し、シンガポール共和国として独立した。《国語の授業》が制作された当時のシンガポールは、マラヤ連邦★2の国語であるマレー語の普及が図られ、マレー語の学習熱が高まっていた。

★1──東南アジア(ベトナム、ラオス、カンボジア、タイ、ミャンマー、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、東ティモール[2002年にインドネシアから独立])は戦後の呼称であり、当時の日本人はこの地域を、太平洋諸島も含め、南方あるいは南洋と呼んでいた。

図1 東南アジア地図

(By Cacahuate, amendments by Globe-trotter and Texugo-Own work based on the blank world map, CC BY-SA 4.0/クリックで拡大表示可能)

★2──1895年マレー半島の南部マラヤに設立されたイギリスの保護領。第二次大戦後、イギリスはシンガポールを直轄領として分離。マラヤ連邦は1957年イギリスから独立し、63年シンガポール・サバ・サラワクと統合してマレーシアの一部となる。マラヤとは、マレー半島南部を中心とする地域名。

イラストレーター、デザイナー、そしてアーティスト

チュアは商業美術も大切にしていた。1957年に上海ブック・カンパニーのイラストレーターとなり、1960年からはグラント・アドバタイジング・インターナショナル社のデザイナー兼イラストレーターになった。1965年にはタイムズ・パブリッシング・グループにデザイナー兼イラストレーターとして入社。チュアのスケッチは学校の読本や教科書に掲載された。この頃から都市の風景を描き始め、1974年にはライジング・アート・ギャラリーで社会的リアリズム絵画による二人展を開催した。この商業的成功を契機に43歳にして専業アーティストになることを決意する。

1982年に開催した初個展(ブリティッシュ・カウンシル展示ホール)以降、個展やグループ展を重ね1990年には油彩画家の妻リー・ブンナン(李文彦、1939-2017)と共同展を開催した。シンガポール初代大統領ユソフ・イシャクを描いた肖像画が、1995年に新紙幣のデザインに採用された。2005年のシンガポール独立40周年記念で開かれた回顧展「英雄の10年:シンガポール美術 1955-1965」(シンガポール美術館)に作品を展示。

2015年のNGS開館記念展「Siapa Nama Kamu?(あなたの名前は何ですか?):19世紀以降のシンガポールの芸術」に作品が展示され、そのタイトルは《国語の授業》に描かれた黒板の言葉だった。その年、視覚芸術への貢献により、シンガポール最高の栄誉である文化勲章を授与された。2021年NGSで個展「Chua Mia Tee: Directing the Real」を開催。チュアの作品は、タイ、インドネシア、オーストラリア、ニュージーランド、ドイツ、ベルギーなど国際的に展示されている。

国語の授業の見方

①タイトル

国語の授業(こくごのじゅぎょう)。英題:National Language Class

②モチーフ

教室、男の先生、生徒9人(男4、女5)、黒板、額、円いテーブル、机、椅子、縞のバッグ、教科書、ノート、鉛筆、ポスター、貼り紙。

③制作年

1959年。チュア・ミアティー28歳。

④画材

キャンバス・油彩。

⑤サイズ

縦112×横132cm。横長サイズ[図2]。

⑥構図

教室の前方を上部斜めから俯瞰した構図。

⑦色彩

ベージュ、茶、オレンジ、白、黒、青、赤、緑、グレー。

⑧技法

油彩画。見たままをゆっくりとリアルに描写したように見えるが、素早く描いた筆致と、丁寧に描いた筆致を組み合わせ、人物の配置や明暗の対比など、空間の構成を演出しながら制作している優れた写実技法。

⑨サイン

画面左下に赤色で「21 12 1959/Chai Ming Tze」と署名。新しいナショナル・アイデンティティを作り出そうというときに漢字ではなく、多くの人たちが読めるローマ字でサインをしたとも思える。

⑩鑑賞のポイント

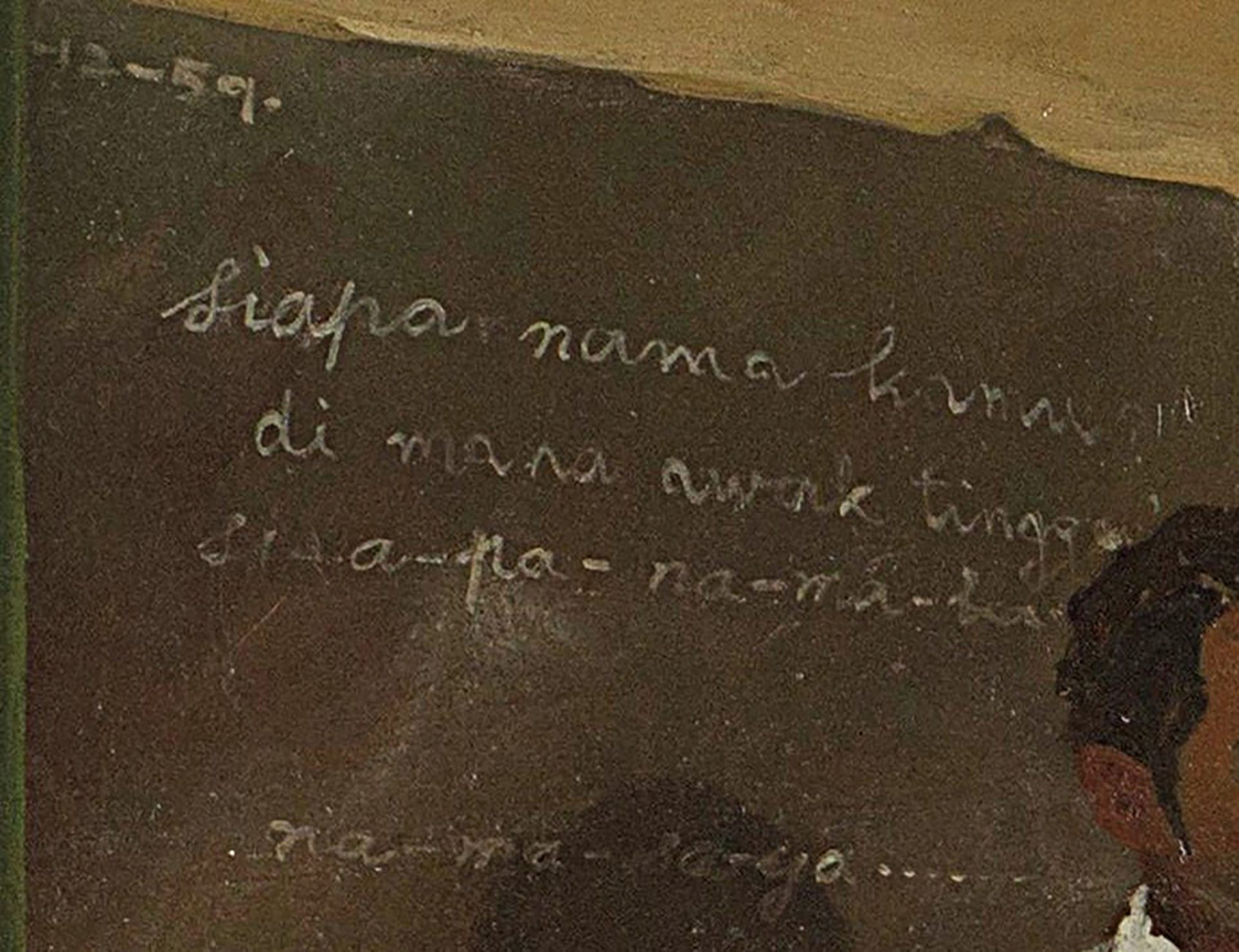

狭く薄暗い教室に先生と生徒たちが円いテーブルの周りに集まり、マレー語を学んでいる授業風景。市民を団結させるために、シンガポール文化省はマレー語を新しい国語に指定した。黒板には、マレー語で「Siapa nama kamu?(あなたの名前は何ですか?)」、「Di-mana awak tinggal?(あなたはどこに住んでいますか?)」と書かれている[図3]。この絵が制作された1959年は、イギリス植民地から待ち望んでいた自治権を獲得し、シンガポール自治州となった年。《国語の授業》はその独立を記念した作品であり、ナショナル・アイデンティティの表明でもある(シンガポール共和国としてマレーシアから分離、独立したのは1965年)。移民としての自身のアイデンティティと、複数の民族からなる国のアイデンティティが複雑に同化する。チュアは、将来妻となる、花を描く画家であるリー・ブンナン(右端)を含む、友人たちをモデルに起用した。マレー語の教師は、インドネシア人の友人ハーマン・アリ、立っている生徒はオン・ティアンスー。オンの左袖に付いた小さな茶色の布は喪章で、華人(中国にルーツを持つ移民)が親族の葬儀の初日から着ける習慣がある[図4]。親戚の死を悼みながらも、オンは国語の授業に出席して国への忠誠心を表わしている。独立への欲求を表現した社会的リアリズム絵画。チュアはマレー語を学んだ自身の経験と当時の社会的・政治的状況に着想を得て、国語教室に通っていたときの絵を描いた。人間にとって学ぶことは必要不可欠なものであり、教えることは、学ぶための最良の方法であることを示唆する。1960年の「第2回赤道芸術研究会展」で本作を展示した。来賓の文化大臣S・ラジャラトナムが称賛し、チュアは文化省へ寄贈。チュア・ミアティーの代表作である。

図2 《国語の授業》展示風景[筆者撮影]

図3 黒板に書かれた文字(《国語の授業》部分)

図4 腕に付けられた喪章(《国語の授業》部分)

散りばめられた暗示

アジア近現代美術を専門とする九州大学名誉教授の後小路雅弘氏は、「チュア・ミアティは、非常にリアリズムな作品を描く、シンガポールでもナンバーワンの描写力を誇る画家です。1959年の《National Language Class[国語の授業]》という作品が代表的で、独立に向けてシンガポールとマレーシアがくっつこうとしている時期のものです」(Webサイト『次世代共創パートナーシップ─文化のWA2.0─』、国際交流基金)と述べている。

《国語の授業》の見どころを堀川氏は、「シンガポールの小学生は全員NGSへ来ることになっており、学校の定番コースのなかに《国語の授業》は必ず入っている。この絵が描かれたのはシンガポールが独立への道を探っていたときで、人物の笑顔は未来に対しての希望を感じさせる。生徒たちはみんな若く、10代後半か20代前半で国の未来を担っていく若者たち。でも必ずしもみんながポジティブではない。斜に構えた様子でこちらを見返す人や、机に目を落としている人など、不安を感じさせる要素もある。国家のターニングポイントになった1959年当時のシンガポールの状況を象徴している。そしてこの絵は、舞台の一場面のような感じがする。明暗の使い方がドラマチックで見る者の好奇心を誘う。細かいところでは、椅子が一つひとつ違っていたり、壁にある絵や貼り紙は何なんだろうとか、黒板には何が書いてあるのだろうとか。何かその先に意図があったり、ヒントがあるんじゃないかと、暗示させる仕掛けが散りばめられている」と語った。

「あなたの名前は何ですか? あなたはどこに住んでいますか?」と、マレー語で書かれた黒板の言葉。「私は何者なのか?」と、自らを問うシンガポールにとって、アイデンティティは国家的・民族的な重要な課題であり、その探求は今後も続いていくのであろう。しかし、その問いは、すべての人間への問いかけでもある。

堀川理沙(ほりかわ・りさ)

ナショナル・ギャラリー・シンガポール シニア・キュレーター/コレクション部門部長。米国ミシガン州生まれ。1996年米国マウントホリヨーク大学入学、在学中に北京大学へ短期間言語留学、2000年マウントホリヨーク大学にてアジア研究と美術史を専攻卒業、2007年九州大学大学院人文科学府人文基礎専攻芸術学専修修士課程修了。修論は「チャイナ・トレード・ペインティングの雪景色──どこにもない『中国』を探して」。2002~03年北京での「長征プロジェクト」キュレトリアル・チームに所属。2003~12年福岡アジア美術館学芸員、2012年ナショナル・ギャラリー・シンガポール開設準備室キュレーターを経て、現在に至る。専門:アジア近現代美術。主な展覧会担当:「インド近代美術の夜明け──カンパニー絵画」(福岡アジア美術館、2009)、「宣言と夢の間で:19世紀以降の東南アジアの美術」(ナショナル・ギャラリー・シンガポール/以下同、2015)、「モダニズムの再構築:東南アジア、ヨーロッパ、そしてその先の絵画」(2016)、「(再)収集:コレクションの成り立ち」(2018)、「他者の街:パリを訪れたアジア人芸術家たち 1920年代~1940年代」(2025)など。第 61 回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展 日本館(2026)共同キュレーター。

チュア・ミアティー(蔡名智、Chua Mia Tee)

シンガポールの画家。1931年中国・広東省仙頭生まれ。1952年南洋美術専科学校(NAFA)卒業、同校の専任美術講師として2年間勤務。1956年「赤道芸術研究会」を共同設立。1959年《国語の授業》を制作、1960年「第2回赤道芸術研究会展」(ビクトリア記念ホール)に出品。その年、グラント・アドバタイジング・インターナショナル社に就職、デザインとイラストレーションを担当。1961年画家リー・ブンガンと結婚。1974年社会的リアリズム絵画による二人展(ライジング・アート・ギャラリー)を開催、専業アーティストになる決意をする。1980年リー・ブンガンと「チュア・ミアティー夫妻の美術展」(中国商工会議所)を開催。1982年初個展(ブリティッシュ・カウンシル展示ホール)、1984年シンガポール独立25周年を記念する絵画《パダンのパレード》を制作。1988年ナショナル・ミュージアム・アート・ギャラリーの個展で彫刻9点を含む130点を展示。1990年労働省のために巨大な抽象レリーフ壁画《調和のとれた輝き》(3×15.5m)を制作。1995年シンガポール初代大統領ユソフ・イシャクを描いた肖像画が、新紙幣のデザインに採用される。2015年ナショナル・ギャラリー・シンガポール開館記念展「宣言と夢の間で」と「Siapa Nama Kamu?(あなたの名前は何ですか?)」展に作品が展示される。同年、文化勲章を受章。2021年個展(ナショナル・ギャラリー・シンガポール)開催。鯉や肖像画、壮大な山々、シンガポールのノスタルジックな風景など、色鮮やかに写実画を描く。NAFA同窓会会長、クリエイティブ賞選考委員会委員長、『Nanyang Arts』誌編集長を務めた。代表作:《国語の授業》《マラヤの叙事詩》《食堂の労働者たち》。

デジタル画像のメタデータ

タイトル:国語の授業。作者:影山幸一。主題:世界の絵画。内容記述:チュア・ミアティー《国語の授業》1959年、キャンバス・油彩、112×132cm、ナショナル・ギャラリー・シンガポール蔵(Gift of Equator Art Society)。公開者:(株)DNPアートコミュニケーションズ。寄与者:チュア・ミアティー、ナショナル・ギャラリー・シンガポール、Image courtesy of National Heritage Board, Singapore、(株)DNPアートコミュニケーションズ。日付:─。資源タイプ:イメージ。フォーマット:Jpeg形式73.9MB、300dpi、8bit、RGB。資源識別子:P-0145(Jpeg形式73.9MB、300dpi、8bit、RGB、カラーガイド・グレースケールなし)。情報源:ナショナル・ギャラリー・シンガポール。言語:日本語。体系時間的・空間的範囲:─。権利関係:チュア・ミアティー、ナショナル・ギャラリー・シンガポール、(株)DNPアートコミュニケーションズ。

画像製作レポート

《国語の授業》の画像は、ナショナル・ギャラリー・シンガポール(NGS)へメールで依頼した。後日、NGSからメールが届き、作品画像をダウンロードして入手(Jpeg、73.9MB、300dpi、8bit、RGB、カラーガイド・グレースケールなし)。掲載料無料、無期限。

iMac 21インチモニターをEye-One Display2(X-Rite)によって、モニターを調整する。画像使用に関するNGSのガイドラインに「画像の色調、明るさ、コントラストなどの調整は行わないでください」とあったが、実物との差異が感じられたため、美術館へ問い合わせをして明度とシャドーを調整した画像を使用した(Jpeg形式73.9MB、300dpi、8bit、RGB)。作品画像について、従来は提供して頂いた画像を調整しながら使うだけだったが、今回は色調整した画像を、NGSで二度確認してもらい双方で合意した画像を掲載することとなった。

セキュリティを考慮して、高解像度画像高速表示データ「ZOOFLA for HTML5」を用い、拡大表示を可能としている。

※文化庁より2025年5月30日「ミュージアムDX 実践ガイド」が公開され、初めてDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組む人を対象に、デジタルアーカイブに対するQ&Aが示されている。

参考文献

・図録『東南アジア──近代美術の誕生』(福岡市美術館+広島県立美術館+静岡県立美術館+東京都歴史文化財団+読売新聞社+美術館連絡協議会、1997)

・後小路雅弘「東南アジア島嶼部の近代美術:フィリピン、インドネシア、シンガポール、マレーシア(〈特集〉アジア美術的〈近代〉第2部)」(『美術フォーラム21』第21号、醍醐書房、pp.89-91、2010.5)

・図録『南洋1950-65:シンガポール美術への道(近代美術シリーズⅡ)』(福岡アジア美術館、2002)

・羽田ジェシカ「『南洋風』──シンガポール近代美術の一側面」(『デ アルテ』第23号、九州藝術学会、2007.3、pp.19-40)

・後小路雅弘「東南アジアおよび南洋諸島の美術」(『美術の日本近現代史──制度・言説・造型』、東京美術、2014、pp.390-401)

・Catalog, Between declarations and dreams : art of Southeast Asia since the 19th century(National Gallery Singapore、2015)

・Catalog, Chua Mia Tee:Directing the Real(National Gallery Singapore、2021)

・Webサイト:「Cultural Medallion 2015 CHUA MIA TEE(蔡名智)」(『Our Cultural Medallion Story』Arts House Limited)2025.6.5閲覧

(https://artshouselimited.sg/ourcmstory-recipients/chua-mia-tee)

・Webサイト:佐々木宰「20世紀初頭のシンガポールにおける近代美術教育」(『北海道教育大学紀要(教育科学編)』Vol.67, No.1、北海道教育大学、pp.389-402、2016.9)2025.6.5閲覧(https://doi.org/10.32150/00006472)

・Webサイト:「後小路雅弘──『Art Through Our Eyes』上映会アフタートーク:FUN! FUN! ASIAN CINEMA@サンシャワーにて モデレーター:古市保子(2017.12.27)」(『次世代共創パートナーシップ-文化のWA2.0-』国際交流基金)2025.6.5閲覧(https://asiawa.jpf.go.jp/culture/features/f-ah-funfunsunshower-masahiro-ushiroshoji/)

・Webサイト:福田隆眞「シンガポールにおける近代美術の四層構造と美術教育」(『教育実践総合センター研究紀要』46巻、山口大学教育学部附属教育実践総合センター、pp.209-217、2018.9.30)2025.6.5閲覧(https://petit.lib.yamaguchi-u.ac.jp/27648)

・Webサイト:(一財)自治体国際化協会 シンガポール事務所「シンガポールの文化芸術政策にみる地域アイデンティティの確立と多文化共」(『Clair Report』No.496、2020.2.6)2025.6.5閲覧(https://www.clair.or.jp/j/forum/pub/docs/496.pdf)

・Webサイト:西村宏治「シンガポールで活躍する女性学芸員、福岡で学んだアジアからの目線」(「朝日新聞」2022.6.29)2025.6.5閲覧(https://digital.asahi.com/articles/ASQ6T43HRQ6PUHBI03L.html)

・Webサイト:『アジア近代美術研究会』2025.2.5閲覧(http://blog.livedoor.jp/asian_art_studies/)

・Webサイト:「アジア近代美術研究会会報:しるぱ」(『九州大学附属図書館』)2025.2.5閲覧(http://hdl.handle.net/2324/2329446)

・Webサイト:「蔡名智」(『International Art & Culture (Singapore) Federation』)2025.6.5閲覧(http://iacf.sg/chua-mia-tee/)

・Webサイト:「CHUA Mia Tee 蔡名智」(『National Archives Singapore』)2025.6.5閲(https://www.nas.gov.sg/archivesonline/oral_history_interviews/interview/001901)

・Webサイト:「Cai Mingzhi/Chua Mia Tee」(『Asia Art Collective』)2025.6.5閲覧(https://asiaartcollective.com/artists/chua-mia-tee/)

・Webサイト:「Chua Mia Tee: Directing the Real」(『National Gallery Singapore』)2025.6.5閲覧(https://www.nationalgallery.sg/sg/en/our-collections/past-exhibitions-festivals/chua-mia-tee-directing-the-real.html)

・Webサイト:「National Language Class Chua Mia Tee」(『Google Arts & Culture』)2025.6.5閲覧(https://artsandculture.google.com/asset/national-language-class-chua-mia-tee/DgE1v5UuzTkvMQ?hl=en)

・Webサイト:「National Language Class」(『National Gallery Singapore』)2025.6.5閲覧(https://www.nationalgallery.sg/sg/en/our-collections/search-collection.artwork.html/national-collection/chua-mia-tee/p/P-0145.jpg.html)

掲載画家出身地マップ

※画像クリックで別ウィンドウが開き拡大表示します。拡大表示後、画家名をクリックすると絵画の見方が表示されます。

※画像クリックで別ウィンドウが開き拡大表示します。拡大表示後、画家名をクリックすると絵画の見方が表示されます。

2025年6月

関連記事

【シンガポール】さよなら、サブステーション 1.0|堀川理沙:フォーカス(2021年12月15日号)

【シンガポール】「History」への抵抗──バイセンテニアル・イヤーとアーカイヴの実践|堀川理沙:フォーカス(2020年02月01日号)

図2 《国語の授業》展示風景[筆者撮影]

図2 《国語の授業》展示風景[筆者撮影] 図3 黒板に書かれた文字(《国語の授業》部分)

図3 黒板に書かれた文字(《国語の授業》部分)