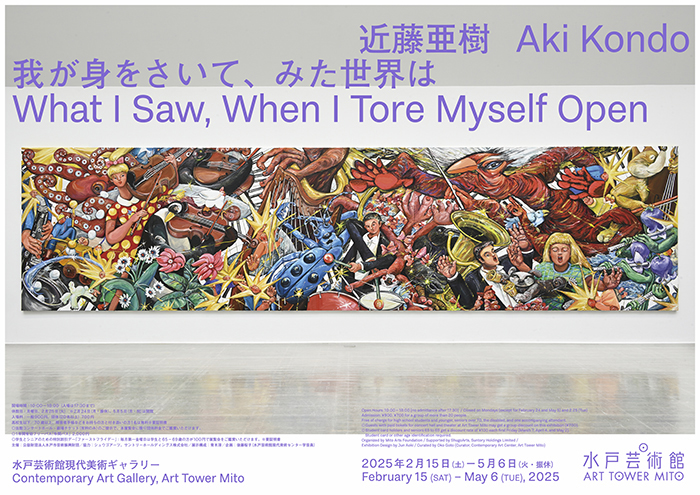

会期:2025/02/15〜2025/05/06

会場:水戸芸術館[茨城県]

公式サイト:https://www.arttowermito.or.jp/gallery/lineup/article_5321.html

(「ハンドアウトを眺める②」より)

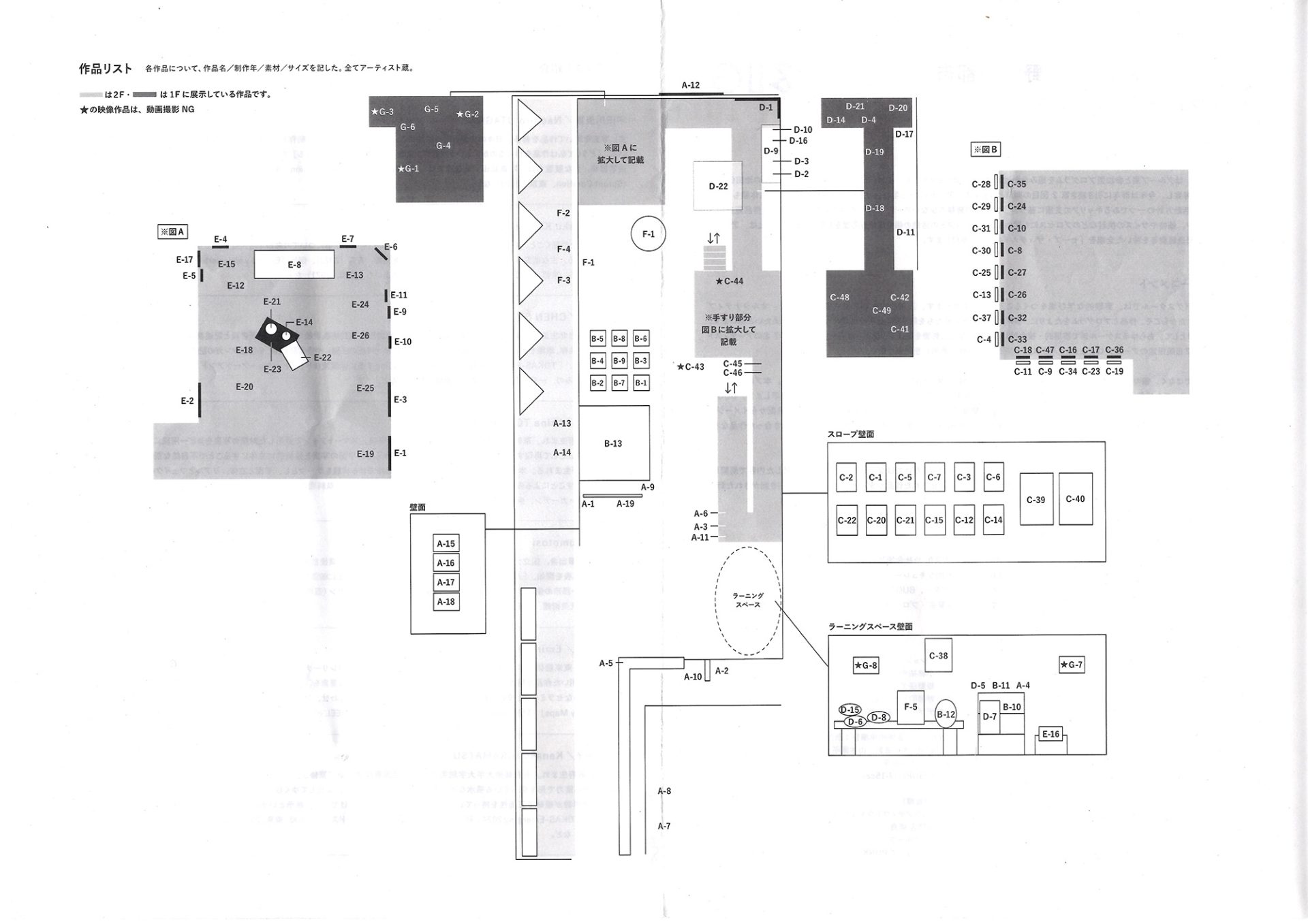

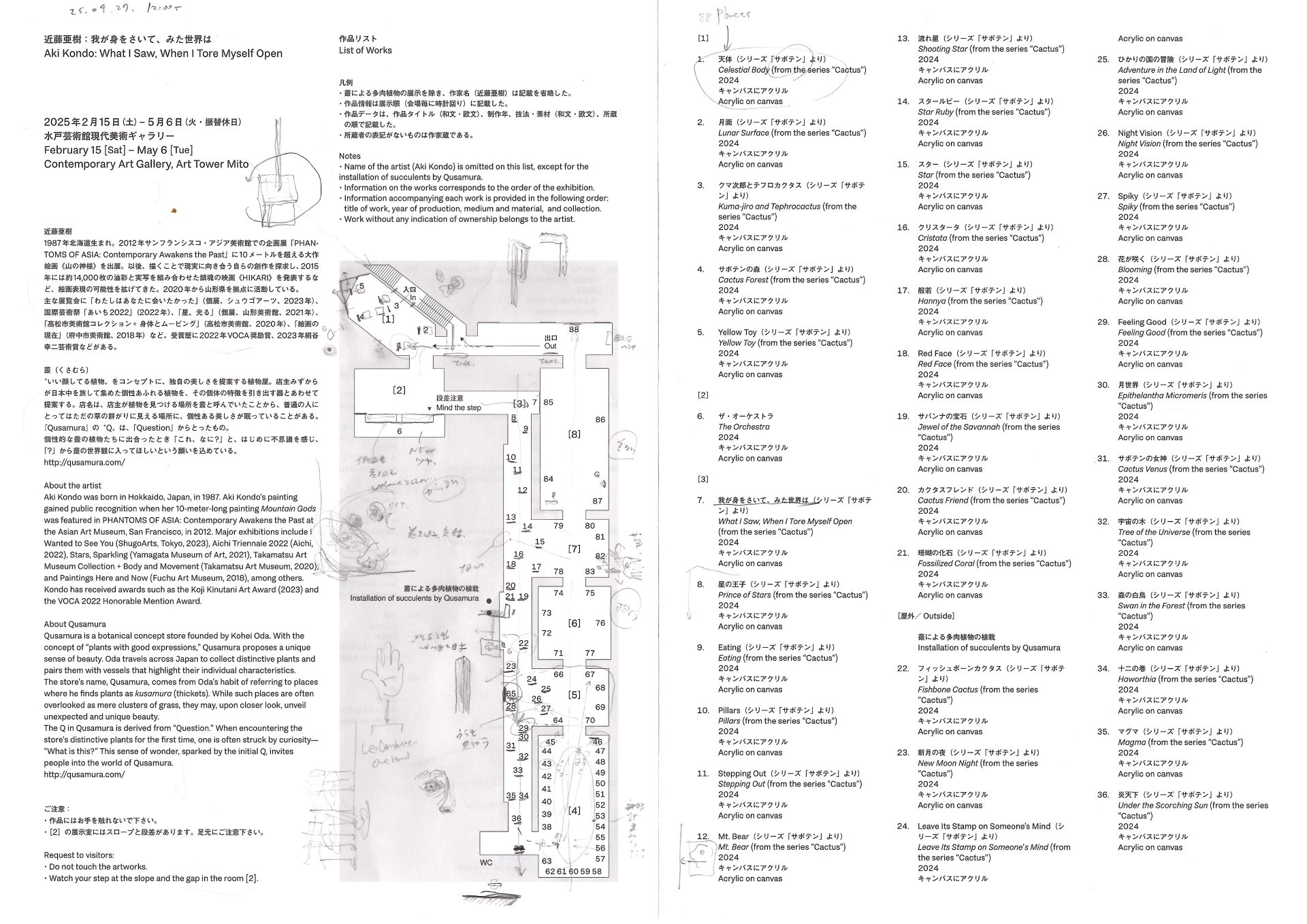

近藤亜樹:我が身をさいて、みた世界はのハンドアウト(B4二つ折り)。右側の作品リストが裏面まで続く。括弧でくくられた[1][2]……は作品群を示しており、基本的に展示室ひとつにつき一群となっている。書き込みは筆者によるもの(クリックで拡大可能)

近藤亜樹:我が身をさいて、みた世界はのハンドアウト(B4二つ折り)。右側の作品リストが裏面まで続く。括弧でくくられた[1][2]……は作品群を示しており、基本的に展示室ひとつにつき一群となっている。書き込みは筆者によるもの(クリックで拡大可能)

頭上から日光の差してくる水戸芸術館の細い階段を登っていく。白い壁に点字タイトルがあり、[1]の部屋に複数の小ぶりな絵が立っているのがすでに見えている。私がそちらを向く以前から絵はこちらを向いている。[2]の部屋は本展で唯一、一室に一作品だけを展示している。ナンバリングの数字の大きさはもちろん変わらないが、現われる作品の大きさはまったく異なる。[3]と記された通路状の空間へやってくると、だいぶ先まで空間が続き、そこに居並ぶ絵のすべてがこちらを向いていることに息を呑む。[1]も[3]も作品タイトルの後ろには(シリーズ「サボテン」より)と記載がある。[4]以降も、展示室と「サボテン」ではない別のシリーズが対応するが、その室全体をシリーズ名で指すことはない。つまり、[3]シリーズ「サボテン」、とは記されない。

ビビッドな色づかいで画面に残された筆のストロークには、例えば花弁を描いているにせよ、人物の顔を描いているにせよ、指揮棒を振る腕を描いているにせよ、便宜上の輪郭線に留められているだけで、そのまま振り抜かれてしまいそうな勢いがある。学校で書道を習ったとき、はらいで紙を離れた筆がそのまま次の地点へと向かう、宙に浮いた時間を思い出す。近藤の筆致の実際がどうであるかはわからないが、少なくとも画面に残されたストロークからは、どの方向からその筆がやってきたのかを想像することはできる。茎も花も棘も、同じ力から伸びてきたことが、同じ筆致のサボテンから見えてくる。この多くのペインティングもまた、近藤のアトリエで描かれ、増えてきた。ここにあるものがすべてではない、というのは展示に限らず言える話かもしれないが、シリーズ「サボテン」と室を括らず、そこにある作品のすべてに(シリーズ「サボテン」より)と記すことは、この増え続ける全体を何かの範囲に留めまいという近藤の意思かもしれない。少なくとも、画面いっぱいにひしめきあうように描かれたモチーフたちを、画面の外側である室という輪郭に押し込めないように機能しているだろう。

レイアウトが可変であること、[ ]が四周を囲み切っているわけではないことは、後に足を踏み入れることになる[5][7]の展示室の内側が[3]からも見えていることによっても伝わる。また、壁が切れており実際に[3]の作品が浸食しているようにも見える[5][7]はもちろんのこと、ほとんど閉じた部屋に近い[4][6]の展示室においても、その出入りに際しては[3]の作品が視野に入ってくる。フロアマップからはそう思えるが、実際に起きることを正確に言うならば、そこで起きるのは絵の裏面が見えるという経験である。ハンドアウトの数字からは見えないことだが、予想されたことでもある★1。

自立した展示を可能とするために、[1][3]での各作品は、足下の正方形の台座から伸びた角材に固定されている★2。道路標識のような姿であるといえば想像できるかもしれない。あるいは、(プロポーションは人型のそれとは異なるものの)かかしのような立ち姿と言ってもよいかもしれない。いずれにせよ、その角材の固定のため、キャンバスの裏側には薄いベニヤが留めつけられており、キャンバス布の巻き込み部分や、桟木は見えないようになっている。[3]で絵がすべてこちらを向いているということは、突き当たりから振り返れば裏面が見えるということだ。[4]以降の展示室は、壁の四周に絵を掛けているため、私たちの身体は向きをぐるぐると変えることになる。あるときベニヤの面が、鮮やかな画面へと切り替わる。この切り替わりを経験するうち、展示とは、見ようによっては関係している、という身も蓋もない現象なのだとも思う。

ハンドアウトに立ち返る。ここにあるのは平面図なので、この紙面における上とは、ハンドアウトを眺める私の側にあるとも言える。数字はすべてこちらを向いている。植物が光の方向へ伸びていくように、数字はこちらを見上げているのかもしれない。そこに、それらがあるということを確かめる始まりとして、描画された面があるだけで、画面がこちらを向いているということを気にしすぎる必要はないのかもしれない。私が見ていようと見ていまいと、絵はそのままそこにある。視線を落として、手元の紙を見ていても構わない。あるいは、絵画の正面性──描画された面の強い向きから逃れるために、このハンドアウトは使うことができた。

★1──あるとき、原寸の動物が描かれた大きな絵画を見る機会があった。絵は壁掛けではなく自立したフレームに掛けられており、キャンバスの裏面を見ることができる。2歳くらいの小さな少年が歩いている。描かれた動物をゆっくり見ながらキャンバスの端まで来て、回り込んで裏面になると、「あれ! いなくなっちゃった!」と彼は言った。いなくなったといえるし、いるままだとも思う。本展における裏面パネルは、見えなくてもまだ絵があるという感覚への補強にもなっている。

★2──会場構成は建築家の青木淳。青木は磯崎新アトリエの所員として、水戸芸術館の設計を担当した。独立以降も、青森県立美術館をはじめとする各種文化施設や、美術展覧会の形式を用いた実践を多く行なっている。

観賞日:2025/04/27(日)

◆

「こう見せる」という意思表明としてのフロアマップと、「こう見られたかもしれない」という可能性の束としての作品リスト。順序ある経験、そして経験のなかにある順序化しえない物事を作家ないしはキュレーターがどう捉えているのかをハンドアウト越しに想像してみる。訪れた展示について、写真を見返すよりハンドアウトから思い出してみる方が、「こう見せる」と「こう見られたかもしれない」の間にある「こう見える」を考えられそうなので、不定期にこの切り口で書いてみます。