街には美術館や博物館などの公共施設だけでなく、サロンのような公共を担う場があり、そのような場こそ文化芸術を深いところから耕し、社会への批評性を養ったり、他者への想像力を育んだり、やがてそれが連帯して市民運動などに結びつく力になっていくと感じることがある。その空気は筆者が2009年に訪れたインドネシア(ジャカルタ、ジョグジャカルタ)にもあったし、コロナ禍の2020-21年に滞在したメキシコ(オアハカ)にもあった。そして、ここ仙台にもある。「book cafe火星の庭」がそのひとつで、2000年にオープンし今年で25年を迎える。この場所を訪れた人は、本をじっくり読んだり珈琲を楽しんだりする「静」的な時間以外にも、この場に身を置くことで背中を押され動き出す「動」的な時間を過ごしてきたのではないかと思う。街場のブックカフェが育んできたものの一端を、筆者自身とのかかわりからレポートしたい。

「ブックカフェ」という場

仙台駅からゆっくり歩いて15分、定禅寺通りの東の端のほうに「book cafe火星の庭(以下、火星の庭)」はある。店主の前野久美子さんは夫の健一さんと、2000年にこのブックカフェを開いた。久美子さんが20代の頃、調理師として働きながら二年間暮らしたドイツ(フランクフルト)や、その後、バックパッカーとしてふたりで訪れたヨーロッパのさまざまな都市でブックカフェと出会った。もともと読書好きだった久美子さんにとってゆったりお茶をしながら本を読むことができるそこは、理想的な空間だった。それだけでなく、そこで出会った人たちと交わす会話――政治や社会の課題から、思想・信条のことまで――のなかで質の違いを感じたという。そしてそれは、「日本ではなぜこのような会話がなされないのだろう?」と次なる疑問を運んできた。いまでこそブックカフェは珍しくないが、25年前の日本には書店や古本屋はあっても、ブックカフェのような場はほとんどなく、珍しかったそうだ。だからこそ、いずれはそのような場をつくりたいと願い、31歳のときに仙台で「火星の庭」をひらいたのだと語る。

「book cafe火星の庭」外観

「book cafe火星の庭」外観

棚には文芸書を中心に、芸術、思想、絵本、郷土史……と多様なジャンルの本が約一万冊並び、ネルドリップのコーヒーや地産地消の材料を使った焼き菓子なども楽しめる

棚には文芸書を中心に、芸術、思想、絵本、郷土史……と多様なジャンルの本が約一万冊並び、ネルドリップのコーヒーや地産地消の材料を使った焼き菓子なども楽しめる

災厄禍のブックカフェ

筆者が「火星の庭」を初めて知ったのは、2011年3月11日の東日本大震災の直後だった。自宅が半壊したり、単身で心細く過ごしていたりした人たちに場所を開放していたために、そこは小さな避難所のようになっていた。余震の続いた約ひと月のあいだで、のべ20数人で共同生活。当初は避難者としてここに身を寄せていた人たちも、食住をこの場で支え合えるようになると、ここを基点にさまざまに動きだした。高齢で孤立している人たちの安否を確認しに行ったり、店のガラス戸に新聞を貼り出して皆が情報に触れられるようにしたりもした。しかし、あまりにも大きな災害だったため、久美子さんにはこれまでと同じように店を続けていくことへの諦念もあったそうだ。そんなとき、常連さんから「誰かが淹れてくれたコーヒーが飲みたい」と言われたり、「本棚を見ていると、一瞬、辛いことを忘れられる」と話しているのを耳にしたりするうちに、あらためて「ブックカフェ」という場の持つ力を感じ、再開を決めた。

2011年3月の「book cafe火星の庭」。ガラス面には新聞を貼り、道行く人が震災の報道にアクセスできるようにした

2011年3月の「book cafe火星の庭」。ガラス面には新聞を貼り、道行く人が震災の報道にアクセスできるようにした

2020年、新型コロナウイルスによるパンデミックにも、「火星の庭」は行動に出た。作家やフリーランスの事業者とのつながりも深く、休業要請が出て補償金を受け取れた業種の人とそうでない人のあいだに見えない隔たりがひろがっていくのを感じたという。そこで、「みやぎコロナ互助会」を立ち上げて、休業要請が出なかった個人店やフリーランスの人々、約200名の声を集め、県庁や県議会に対して家賃補助や支援の拡充を要望するロビー活動を行なった。その背景には、個人店へのこのような想いもあるからだ。

「地域にある個人店というのはその土地だけに生育している在来種の植物のようなもので、消えてしまうともう二度と現れることのない、一本の樹木のようなものだと思います。お客様は羽を休めに鳥のようにやって来る」(2021年8月27日 @kaseinoniwa Xへのポスト)

言いたいことは言うことにした

ブックカフェを始める前は、市民活動の拠点となるお店で働いていた経験もあり、もともと市民活動と近いところにいた久美子さん。しかし、お店を開くとき、自分の思想を直接出すのではなく、誰にとってもひらかれた場所であろうと、一度はそれを胸にしまい、震災前は、店内でのイベントも本を中心としたものが主だったという。しかし、実家が福島県郡山市で農業を営んでいたこともあり、震災後の原発事故の影響は大きかった。その悔しさから、「黙っているのはやめて、これからは言いたいことは言うことにしよう」「それでも来てくれるお客さんはきっといるはず」と、震災をきっかけに、店内にも自分の声を響かせるようになっていった。

隣人同士のように互いに手を差し伸べることのできる社会をめざして名づけられた「おとなりさんに会いに行くMAP」。生活困窮者のための行政の窓口とNPO団体の連絡先が一目でわかる(市民団体「she-sow」の一員として制作)

隣人同士のように互いに手を差し伸べることのできる社会をめざして名づけられた「おとなりさんに会いに行くMAP」。生活困窮者のための行政の窓口とNPO団体の連絡先が一目でわかる(市民団体「she-sow」の一員として制作)

仙台を拠点に30年近くオリーブオイルや石鹸などのパレスチナの生産者のフェアトレード商品を販売してきた「パレスチナ・オリーブ」の皆川万葉さんと行なっているトークシリーズ「パレスチナの暮らしを知っていますか?」

仙台を拠点に30年近くオリーブオイルや石鹸などのパレスチナの生産者のフェアトレード商品を販売してきた「パレスチナ・オリーブ」の皆川万葉さんと行なっているトークシリーズ「パレスチナの暮らしを知っていますか?」

パレスチナに20年以上通い、近年は難民キャンプにある親しい家族の家に居候し暮らしをともにしながらパレスチナに生きる一人ひとりの姿を撮影してきた写真家・高橋美香さんの写真展「それでもパレスチナに木を植える」(2024年11月2〜24日開催)

パレスチナに20年以上通い、近年は難民キャンプにある親しい家族の家に居候し暮らしをともにしながらパレスチナに生きる一人ひとりの姿を撮影してきた写真家・高橋美香さんの写真展「それでもパレスチナに木を植える」(2024年11月2〜24日開催)

フードバンク仙台へ食品の寄付を届けるフードボックス設置

フードバンク仙台へ食品の寄付を届けるフードボックス設置

それは、なにも久美子さんだけに訪れた変化ではないと思う。筆者自身も、震災直後に感じた災害ユートピア的な状況が、日が経つうちに畳まれていくことにやるせなさを感じたし、以前にも増して社会が閉塞していくように感じた。あの揺れを、もっと別のエネルギーに変換させていきたいと願い、仙台で仲間たちと読書会や学びの場を続けてきた。また、「もうひとつ別の世界が可能だ」ということを知りたくて、メキシコ・オアハカにリサーチに出かけたりもした。帰国後も、「火星の庭」に頻繁に出入りし、見聞きしたことをお茶や食事をともにしながら話してきた。そうして、社会のなかで可能なアクションについて、知見のある久美子さんにアドバイスを求めに仲間たちと集まったこともある。

そんなとき、久美子さんに開口一番かけられた言葉が「市民活動は暇じゃないとできないよ」という胸のすくような一言だった。それは、自主的に時間(暇)を確保しないと、日々に忙殺されていてはできないという意味合いで、それはオアハカで出会ったアーティストたちの姿勢――余白を自覚的に持つこと。可能な範囲で応じられるようにしておくこと――とも重なる。またその余白とは、利他的に働く〈時間〉であり、他者にもひらかれた〈空間〉であり、その場に提供できる〈技術〉でもある。

店主の前野健一さん(奥)と久美子さん(手前)。「イベントや活動の比重が高くなると、正直なところ一時的に売上は下がる。でも社会活動にかかわることで、さまざまな立場の人と出会い、人生の豊かさは増した」と微笑む

いのちを分けない社会をめざして

2018年1月に仙台で旧優生保護法★による国家賠償訴訟が始まったことを受け、「優生手術被害者とともに歩むみやぎの会(以後、あゆむ会)」が発足した。「火星の庭」は会の呼びかけ人につらなり、メンバーとして裁判後の報告集会の運営、被害者との交流の場づくり、学習会や署名運動の実施にかかわった。その後、「いのちを分けない社会」をスローガンに、旧優生保護法裁判の原告や弁護団、支援団体、障害当事者団体など各地の訴訟支援の市民ネットワークが連携して、2022年には「優生保護法問題の全面解決めざす全国連絡会」が立ち上げられた。わたしは当時、不勉強でそのことを知らなかったし、それは同時にこれまで身に迫られなかった立場であるとも言える。同年の2022年にわたしは子を出産したが、高齢出産であったため妊娠中に、それとなく出生前診断の情報を手渡されていた。母体保護の観点からとは説明されたが、違和感を覚えた。「お腹の子がたとえどのように生まれてきても、受け入れてもらえる社会であって欲しい」と強く願い、優生思想の根深さを知った。そんなモヤモヤを、妊婦検診のあとに立ち寄った「火星の庭」で、久美子さんに話した。そのときに、「あゆむ会」の活動のことを教えてもらったのだった。「火星の庭」は、被害の記憶を共有し、再発を防ぐための活動や被害者の声を社会に伝えることを「あゆむ会」のメンバーとして行なっていて、わたしは「でもトラ!」の仲間たちとさらにその活動に併走させてもらった。

「でもトラ!」で制作したバナーを持ち、後日、仙台駅のペデストリアンデッキで署名活動を行なった。バナー制作時は、合間で食事をともにした。作業時間が出入り自由に設定されていたため、子連れでも参加しやすかった

「でもトラ!」で制作したバナーを持ち、後日、仙台駅のペデストリアンデッキで署名活動を行なった。バナー制作時は、合間で食事をともにした。作業時間が出入り自由に設定されていたため、子連れでも参加しやすかった

「でもトラ!」で制作したバナーを持ち東京での最高裁判決に向かう「優生手術被害者とともに歩むみやぎの会」のメンバーや支援者、弁護団。一番左が久美子さん

「でもトラ!」で制作したバナーを持ち東京での最高裁判決に向かう「優生手術被害者とともに歩むみやぎの会」のメンバーや支援者、弁護団。一番左が久美子さん

勇気を振り絞って声をあげた被害者と支援者らによる全国での粘り強く地道な活動が実を結び、2024年7月3日にはついに、法律が違憲であること、さらに国に賠償を求める最高裁判決を勝ち取った。最高裁判決の報告会で、被害者救済のために奔走した仙台弁護団団長の新里宏二弁護士が「最高裁で勝訴したことはほんとうによかったけれど、これで差別がなくなったわけではない。この日を境に、差別のない社会をこれからつくっていかなくてはなりません」と語っていたことが、強く胸にのこった。

わたしの性と生をこの手に

優生保護法裁判の歴史的な最高裁勝訴判決からこの7月で一年を迎えるにあたり、仙台で連続のトークイベントが行なわれた。「優生保護法の責任は国にあるけれど、被害の拡大には地方自治体、医療、福祉業界、マスメディア、市民社会にもあることを忘れてはならない」と一人ひとりへの呼びかけからスタートしたのは、障害や病気のある人に「仕方がない」という思いをさせてきた社会が、長年、被害を見過ごし被害者を黙らせてきたからだ。その逆境のなかにあっても、声をあげ続けた少数の被害者の訴えが、時間をかけて社会を変えていった。「その勇気に心から敬意を表し、この判決を勝ち取った戦いの意味を思い出す機会にしよう」と企画された。

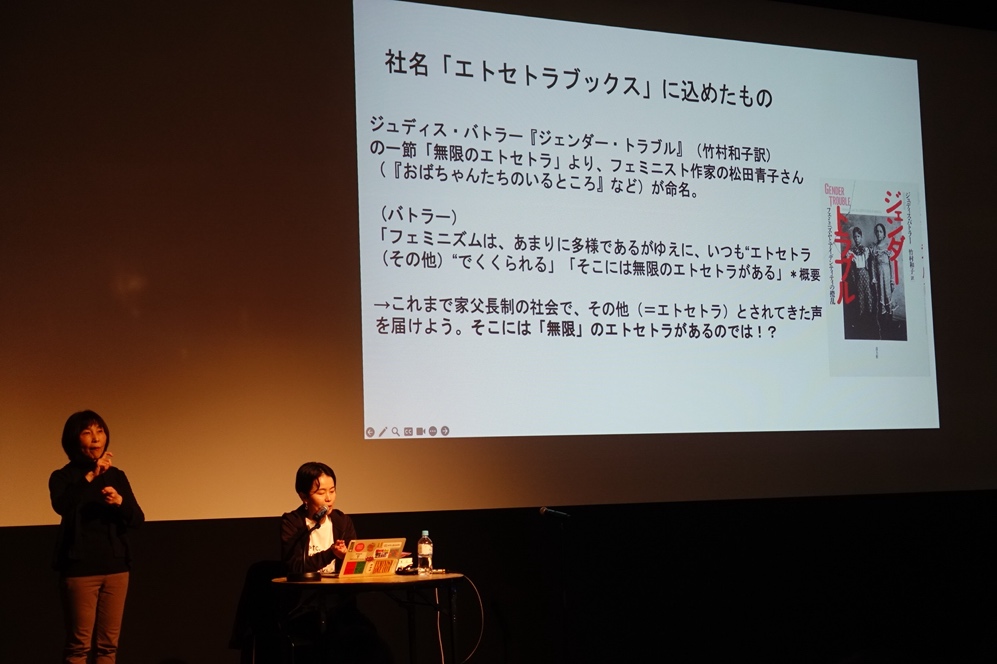

2025年5月31日に行なわれたプレイベントは、「エトセトラ(その他)とされてきた無数の声を聞く」と題したトークで、フェミニスト出版社「エトセトラブックス」の松尾亜紀子さんを迎えた

会場では、「東北朝鮮学校とつながる宮城の会IO(イオ)」のトートバック販売や活動紹介、パレスチナの手仕事を紹介し販売するコーナー、「でもトラ!」のバナーや人形の展示、フェミニズム関連書籍の紹介など、たくさんの“エトセトラ”とされてきた人々をサポートするコーナーが設けられた

会場では、「東北朝鮮学校とつながる宮城の会IO(イオ)」のトートバック販売や活動紹介、パレスチナの手仕事を紹介し販売するコーナー、「でもトラ!」のバナーや人形の展示、フェミニズム関連書籍の紹介など、たくさんの“エトセトラ”とされてきた人々をサポートするコーナーが設けられた

6月15日には、「優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会(優生連)」共同代表の一人で、ライター・編集者の大橋由香子さんを迎え、「わたしの性と生を わたしのこの手に」と題してトークイベントが行なわれた

6月15日には、「優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会(優生連)」共同代表の一人で、ライター・編集者の大橋由香子さんを迎え、「わたしの性と生を わたしのこの手に」と題してトークイベントが行なわれた

6月15日に行なわれたイベント「私の性と生を私のこの手に」と題したトークに、筆者は出かけた。トークゲストに大橋由香子さんを迎え、「SRHR:セクシュアルリプロダクティブヘルス/ライツ 性と生殖に関する健康と権利」について学ぶ場が設けられた。「私たちの社会は、自分の生き方を自分で決める『自己決定権』がすべての人にあるといえる社会になっているかどうか」が冒頭で問われ、日本では戦時中、国策グラフ雑誌である『写真週報』(1942年4月29日号)に「悪い遺伝がない人を選びましょう」「なるべく早く結婚しましょう」「産めよ増やせよ国のため」という文字が並び、国が人口の量と質をコントロールする人口政策を行なってきた歴史も確認された。

そのような歴史が繰り返されてきたからこそ、「SRHR:セクシュアルリプロダクティブヘルス/ライツ 性と生殖に関する健康と権利」の実現に向けて、

- ・障害や病気、貧困、少数民族などマイノリティの「出生防止」ではなく、その人たちが生きられる手助けと仕組みの必要性

- ・「生きるに値する」人間とそうでない人間という人口政策をもとにした発想からいかに自由になれるか

- ・「産むことこそが素晴らしい?」「子どもがいることが幸せ?」「異性愛の家族だけが正しい家族の形?」

などの問い投げかけられ、「私たち抜きに私たちのことを決めるな。私の体は私のもの」という意識を持つことの重要性や、その決定をサポートするために必要な情報や支援、性教育の必要があらためて語られた。

会場には、被害当事者が制作してきた作品なども展示され、被害者としての一面だけでなく、個々人の関心事や内面にフォーカスした展示が印象的だった

会場には、被害当事者が制作してきた作品なども展示され、被害者としての一面だけでなく、個々人の関心事や内面にフォーカスした展示が印象的だった

その後、弁護団団長による最高裁判決までの道のりについて概説があり、また裁判を闘ってきた被害当事者の声を聞く場も設けられた。これまでの長く地道な活動を労い合い、また、この判決を「生きられた」ものにするために、参加者同士であらためてこの運動の意味を問い、被害当事者の方々がいまとりくんでいることや今後の楽しみについても語られた。また、この経験を深く掘り下げて、制度に包摂されない存在(移民や生活困窮者、被災者など)の声に耳を傾け、連帯していくような方向性が最後に示された。それは市民運動と思想、文化芸術が交わるところでなお可能なことのように筆者は感じた。そのひとつとして今回、フェミニズムやSRHR(Sexual and Reproductive Health and Rights:性と生殖に関する健康と権利)を軸にトークイベントや展示が企画展開されているところに、文化を担う「火星の庭」から派生したグループ特有の手つきがあるように思う。

「強制不妊手術で奪われたものは大きく尊厳回復には時間がかかるけれど、それが人生のすべてではない」ということを、裁判以後の「これから」の時間をともに見守ることで証していこうとしているのだと感じた。

今回のイベントに、わたしはいち参加者として参加させてもらった。託児付きであることが、参加のハードルを下げてくれたし、それだけでなく会場には、車椅子の人が行き来しやすいよう会場構成されており、壇上へもスロープが設置されていた。車椅子ユーザーも3、4人参加があり、また、手話通訳や要約筆記など情報保障もされていたので、ろう者の参加もあった。「いのちを分けない社会を目指す」というメッセージと、実際の場づくりが合致していて、それがなにより心強かった。と、同時に、公共施設でバリアフリーのイベントを運営したことのある筆者にとって、ここまでの環境を整えることの労力も想像された。実際、壇上へ車椅子ユーザーが上がるためのスロープを設置するために、会場との粘り強い交渉があったという。「会場は、市民活動や文化活動の拠点でもある場所を選んだ。それでも、ステージに車椅子ユーザーの障害者が上がり、講演することがそもそも前提とされていなかったし、前例もなかった」と久美子さんは苦笑したが、結果的にスロープは設置され、今後も常備されるようになったそうだ。

回復しつづけること

1990年代以降、新自由主義は自己責任を強調し、国家や社会の支援責任を後退させた。社会的弱者や被災者に「それはあなたの責任」と迫ることの非人間的なふるまいは、悲しいかな、社会に浸透しつづけているし、「自己決定」を「自己責任と引き換えに与えられた自由」として強調し切り捨てる社会では、人は孤立しやすいと身につまされる。「選んだのだから仕方ない」ではなく、「なぜあなたはその選択をせざるを得なかったのか?」と問う視点が、今後ますます必要になってくると思うし、そのためには競争や成果主義ではなく、ケア、協働、対話、回復などを軸に据えなおす必要がある。また、社会のなかで聞こえにくい声、見えにくいことに光をあて、想像力をもって自分の枠を超えていくことは、アートが得意としてきたことでもあると思う。宮城県在住のアーティストで、「火星の庭」とも親交の深い志賀理江子さんが「アートに社会性があるのではなく、アートが根を張る場所が社会なのだ」と、震災後に語っていたことも忘れられない。アートが根を張る場所が社会であるならば、社会とは人々がともに暮らす場であるならば、なおのこと、人間らしさを失わずに生き延びる知や文化としての芸術を、生活の場とつなぎなおしたいと切実に思う。

この記事を書いている窓の外では、参議院議員選挙を間近に控え、候補者の名前を繰り返す街宣車が通り過ぎていく。それどころか街頭では、排外主義を熱っぽく叫ぶ演説まで行なわれている。そしてそのような声が支持をのばしているという悪夢みたいな現実がある。差別は容認しない。しかし、こういうとき「なぜ、あなたはその選択をせざるを得なかったの?」と問い返すこともまた必要なのだろう。それほどまでにこの国に暮らすことの傷や、人々の分断が深まっている。大きな変化を求めると無力感を覚えることもあるが、変化は多くの場合、小さな関係性の場から始まると思う。小さな練習や小さな実践が、やがて社会全体の空気を変えていく土台になる。そのことを震災後、少しずつ実感するようになってきた。そして、誰かの背中を押していると思える「book cafe火星の庭」も、やってくる人たちに背中を押され続けているのかもしれないとも思う。つまりはそれは、たくさんの「声にならない声」に耳を傾け続けてきたということの証左でもある。傷を負った個人や共同体が、喪失や困難のなかから、意味や関係性を再構築し生きなおしてゆく――回復はこのような小さな場所から確かに始まる。

★──旧優生保護法は、戦後間もない1948年、現行憲法の下で制定され、1996年に母体保護法へと改正されるまでの48年間に、遺伝性疾忠、ハンセン病、精神障害がある人等に対して、本人の同意なしに優生手術及び人工妊娠中絶が実施され、これらの手術によって約8万4000人もの人が被害を受けた。(参考:https://www.nichibenren.or.jp/document/civil_liberties/year/2022/2022_3.html

関連記事

【オアハカ】それでもなお、文化芸術が自律的に存在する場所|清水チナツ:キュレーターズノート(2021年11月01日号)