フォーカス

あらためて問う、芸術祭という場──さいたまトリエンナーレ リレートーク

柘植響(アートライター)

2016年05月15日号

横浜トリエンナーレ──市民にとっての芸術祭の存在意義

第3回目のリレートークは、横浜トリエンナーレ、あいちトリエンナーレ、茨城県北芸術祭、さいたまトリエンナーレの順で芸術祭概要のプレゼンテーションが行われた。2001年から開催し、日本の現代美術の国際芸術祭の先駆けである横浜トリエンナーレの事務局の代表としての帆足亜紀は、第1回目から4回目までのテーマとその背景にあった国内外の政治、社会情勢を、当時の流行語と共にわかりやすく、コンパクトに紹介した。

さいたまトリエンナーレ2016 プレイベント リレートーク vol.3

横浜トリエンナーレ事務局プロジェクト・マネージャー 帆足亜紀氏

撮影:Arecibo 忽那光一郎

横浜トリエンナーレの使命は創設当初から、「国を代表する現代アートの国際展」であること、その目的は日本が世界と繋がるために文化発信をしていくことで、世界のなかの日本を知るということ、また次世代へと文化を引き継ぐことであると解説があった。文化・芸術が地域社会に関わり続けていくことで、「アートの多様性と価値」に市民が触れ、社会や人間の多様性を肯定し、世界や地域社会が抱える問題を多角的に考えるきっかけを与えるという。それがすべてではないが、芸術祭が市民のためにある存在意義のひとつであるという説明だった。まだ次回の開催概要は未定とのことで、詳細の情報はなかった。

あいちトリエンナーレ──西洋の文脈から離れて

「虹のキャラヴァンサライ 創造する人間の旅」というテーマを掲げたあいちトリエンナーレ芸術監督の港千尋からは、今年は人間(ホモ・サピエンス)をストレートにテーマにし、音楽、オペラといったジャンルでも、先端的な舞台芸術を現代美術と同等に取り入れたと解説があった。愛知県芸術劇場で上演される勅使川原三郎演出の「魔笛」は、ダンスとオペラが交差する世界的に注目される上演となるだろう。また、前回は東日本大震災直後のトリエンナーレのため、「揺れる大地」といったテーマで、震災と正面から向き合ったシリアスな芸術祭であったが、今回は明るい祝祭感あふれるものとなる。

さいたまトリエンナーレ2016 プレイベント リレートーク vol.3

あいちトリエンナーレ2016芸術監督 港千尋氏

撮影:Arecibo 忽那光一郎

キュレーションのポイントだと感じたのは、ダニエラ・カストロ(サンパウロ)とゼイネップ・オズ(インスタンブール)というふたりの若手女性キュレーターを起用したことだ。ブラジルとトルコという西洋のアート文脈とはやや距離のある海外からの若いキュレーターが参加したことで、新しい風が吹き込まれた。「海外キュレーターを招くことで、日本では見えてこないコンテンポラリーな状況をみせたい」と港が語るように、参加アーティストもキルギス共和国やエジプトと国籍もいろいろで、それぞれの国の抱える社会問題に対する多様な視点をもった作家たちが集まったのではないだろうか。

あいちトリエンナーレ2016国際展キュレーターのダニエラ・カストロ(右)とゼイネップ・オズ(左)

Photo: 港千尋

KENPOKU ART 2016 茨城県北芸術祭──地域から経済とアートの関係を問う

続いて、「海か、山か、芸術か?」というテーマを掲げた「KENPOKU ART 2016 茨城県北芸術祭」総合ディレクター、南條史生のプレゼンテーション。茨城県北地域6市町の海と山を舞台に初めての国際芸術祭が、さいたまトリエンナーレとほぼ同時期に開催される。とはいっても、まったく現代美術と無縁だった場所ではなく、1991年にクリスト&ジャンヌ=クロードによる大型アートプロジェクト「アンブレラ・プロジェクト」が実施されたのはこの6市町のひとつ、常陸太田市である。南條は森美術館館長であり、長年トップレベルの海外の現代美術作家を日本に紹介してきたアート界の大御所、大立役者であるが、常陸太田市で芸術祭をやると市民に説明したときに、「クリストみたいなことをやるんですか?」と質問されたといい、「それはハードルが高いですよね」と軽いジョークで会場を沸かせた。

さいたまトリエンナーレ2016 プレイベント リレートーク vol.3

KENPOKU ART 2016 茨城県北芸術祭総合ディレクター 南條史生氏

撮影:Arecibo 忽那光一郎

また、「経済の問題を抜きに継続可能なアートはない」と断言するとともに、小さな町工場でものづくりをしているような地域産業で働く人々とアーティストが協働することで新たな技術革新を生み、地方経済を活性化させたいと語った。例えば、昨年ハッカソン(ハックとマラソンのIT造語)という手法を用いたアート・ハッカソン「KENPOKU Art Hack Day」という、アーティスト、エンジニアらが決められた時間内にそれぞれのスキルを持ち寄ってアウトプットするというイベントで選出されたチームらの作品展示などが注目される。こういった地域を拠点とし、ジャンルを横断した技術者や経営者が、アーティストと共にひとつのゴールに向かってクリエーションを行う試みは興味深い。

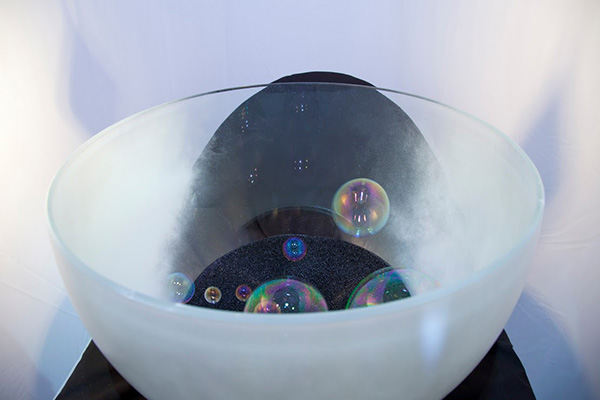

KENPOKU ART 2016 茨城県北芸術祭

「KENPOKU Art Hack Day」から生まれた出品作品

甲斐桜、佐藤大基、水落大、橋本次郎、Mafumi Hishida、柳澤佑磨、アビルショウゴ《干渉する浮遊体》

「経済とアート」の関係を堂々と問いかけ、過疎化が進む地域で芸術祭が「観光」以外に何ができるのか、新しい産業を創出するきっかけとなるかどうかは、何度か開催を重ね、長い時を待たなければ結論は見えないだろう。また茨城県北を「KENPOKU」と呼称させることで、地域ブランディングを図るなど、茨城県北芸術祭はアートの力で地域資源をどこまで経済的に活性化できるのか考えているとストレートに南條は言う。アーティスト、地域産業従事者、そして場を提供する住民との協働、共創の過程は全てラーニングの過程でもある。会期中どのように展開していくのだろうか。

さいたまトリエンナーレ──芸術祭はソフト・アーバニズム

プレゼンテーションの最後は「さいたまトリエンナーレ」の芹沢高志ディレクター。「未来の発見!」というテーマは、日本だけでなく世界中が混沌とした時代にあり、個人が自分の未来を発見しにくい時代にあることが背景にあると語った。他人が作った「お仕着せの未来」へ我々がのせられることへの危惧を芹沢が感じていること、またその根本には一人ひとりが未来を描く想像力が低下していることがあると言う。

とかち国際現代アート展「デメーテル」総合ディレクター、横浜トリエンナーレ2005キュレーター、別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」の総合ディレクターと重ねて経験し、アーティストのヴィジョン、イマジネーションの力を借りながら、そこに関わる人たちの未来を見る「精神の基礎体力」が上がっていくのを感じたという。

さいたまトリエンナーレ2016 プレイベント リレートーク vol.3

さいたまトリエンナーレ2016ディレクター 芹沢高志氏

撮影:Arecibo 忽那光一郎

そもそも横浜のような「都市」でもなく、県北のような「里山」でもない、「さいたまって何だ?」といった疑問から始まり、さいたまの都市づくりや環境保全NPOの代表や大学の研究者と地形、地質、植生、歴史、文化など横断的にリサーチした「さいたまスタディーズ」という調査活動が、「さいたまトリエンナーレ」の基盤となっている。芹沢が「さいたまトリエンナーレ」を「ソフト・アーバニズム」=「柔らかな都市計画」と考えていることは、他のトリエンナーレとの大きな差異がある。さいたま市はほとんどの住民が都心へ通勤する通勤・生活都市ではあるが、目には見えない土地と人間の関係性や、忘れられた場所の記憶がある。そこにアートプロジェクトとして光を当て、市民がアーティストと共に協働、参加することで、そこに暮らしながらも知らなかった「さいたま」のまちの成り立ちや自然、土地の歴史に触れることになるだろうと芹沢は言う。住民が自ら参加することを主眼にしたことが「さいたまトリエンナーレ」の最大の特徴、目的である。芸術祭の現場は、計画通りに進まぬことが日常茶飯事だ。パブリックな予算で前例のないことに取り組まねばならない役人、実行委員会スタッフ、アーティスト、そして市民サポーターらが、オープンまで大小の衝突を起こし、その解決のために対話を続けていかねばならない。しかしそこで起きたことは、入場料を払って美術を鑑賞するという態度からは得られない社会的な関係性の再構築となるだろう。入場無料にすることで、より近い距離で自治体と市民が関わり、支え合いながら、新しい未来のための文脈作りができるのか期待したい。

さいたまトリエンナーレ2016 プレイベント

種は船プロジェクト in さいたま 海から川へ 種のカタチの船がさいたまの水路をたどる

撮影:喜多直人

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)