キュレーターズノート

現代ドローイング国際芸術祭「トゥー・スティックス」、「ここに棲む──地域社会へのまなざし」

住友文彦(アーツ前橋)

2016年01月15日号

対象美術館

ポーランド西南部に位置するヴロツワフは、スラブ人によって形作られ、その後、13世紀には東のモンゴル、14世紀には南のボヘミア侯、そしてハプスブルグ家、その後、西にあるドイツと、絶えず周辺からの侵略を受け、さまざまな文化と交易が行き交う波乱の歴史をたどってきた街である。第二次大戦後にポーランド領となったことで、東側のウクライナなどから多くのポーランド人が移り住んだ。そのため、ポーランド固有の文化的な特徴を色濃く感じるわけではなく、むしろさまざまな文化の混交が人々の相貌や多彩な料理に現われている。「コスモポリタン的な特徴」と観光用の説明にも記されているが、アジア系、アフリカ系の顔を目にすることは稀だった。

再出発するトリエンナーレ

その街に展覧会のために滞在した。毎朝宿を出て、周囲を中世の教会に囲まれた中州からオドラ川にかかる橋を渡り中心市街地に入る。そして燻製された保存用の肉や新鮮な野菜とクリスマスを祝う花の香りに包まれながら市場のなかを通り抜け、川沿いに位置する美術大学の前の道を渡り、会場となる建築美術館までおよそ徒歩で10分。ひんやりした空気のなかで街の歴史を感じとることができる場所に会場はあった。

ヴロツワフは2016年の欧州文化首都であり、1965年の設立から50周年を迎えるドローイング・トリエンナーレが、昨年の12月から1月にかけて「シンクタンクラボ・トリエンナーレ」という名称になって数多くの展覧会とイベントから構成される事業を行なっている。そのひとつの展覧会に日本のアーティストが参加している。

街の名称さえ何度も書き換えられてきたこの街の過去は、そもそも権力や戦争によって強制的に住民が移動を余儀なくされたことで複雑な文化的なアイデンティティの問題をいまも残している。地元の若手アーティストたちには、冷戦体制中は人目に触れることなく隠されてきた資料をもとに作品をつくることに関心を持っている者が多いというのも頷ける。

左=オドル川からの眺め

右=会場となったヴロツワフ建築博物館

もちろん、私はこうした歴史や文化に以前から関心を持っていたわけではない。新しく就任した同トリエンナーレの企画者であるプシェメク・ピンタルとダニエラ・タゴフスカは、初めの来日時にまず自分たちの野心的なアイディアを示した。それについての私の反応、そして準備に費やせる時間と予算、そして事業が目指すものについて意見交換を行ない、その後、現地下見をすることでようやく現実可能なプランに着手することができた。だから、これは数年にわたる入念な準備を経た企画というよりも、異なる文化のコンテクストが交錯し出会うことをもとに、新しい解釈や考えを生み出すシンクタンク的な実験室の役割を担おうとする試みというのが適当だと思っている。そのことを、参加アーティストのひとり、ヤン・ミオドゥシェフスキはアーティスト・トークの際に、再出発するトリエンナーレへの大きな期待として肯定的に語っていた。この展覧会は、かつて新しい表現の可能性を切り開いてきたコンセプチュアリズムのアーティストが活躍した重要なトリエンナーレだった。その「復活」を祝う声をオープニングでも数多く耳にしたのはとてもうれしいことだった。

描き替えていく〈ドローイング〉を土地の歴史に重ねて

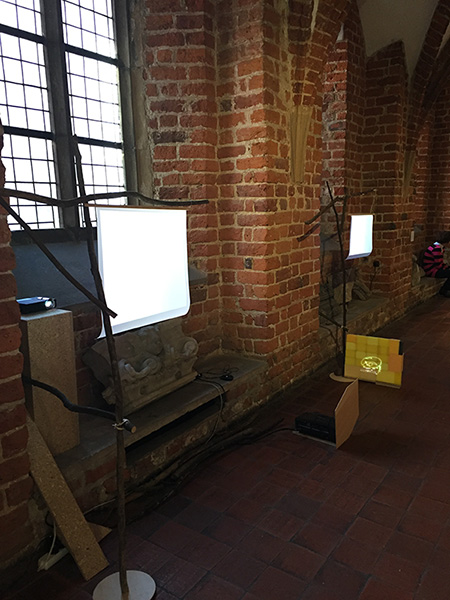

もともとプシェメクらは、〈ドローイング〉の拡大的な解釈、それから日本の前衛芸術運動と身体表現、2000年以降の美術に見られる特徴に関心を持っていて、同様の視点からポーランドの美術を眺めたときに重要と思われる作家を候補として私に見せてくれた。私はそれらについて学び、日本の参加作家として一緒に並ぶとよいと思われた作家を挙げていくことで企画は練られた。そのうえ、かつて教会と修道院だった建物を使った美術館の空間は独特の雰囲気を持ち、それを活かす展示も必要に思われたため、既存作品を輸送して展示することよりも美術大学のスタジオなども使うことで日本から多くの作家が実際に現場に足を運ぶことになった。実際にアーティストが、どのように作品を制作するのかを知ることはポーランドの関係者にかなり多くのことを伝えるだろう。そして、それぞれの国から9名の作家が参加する展覧会として「トゥ・スティックス」が開催された。私たちは〈ドローイング〉の何度も描いては消し、描き替えていく特徴をこの土地の歴史と重ね、ひとつではなく二つ以上の運動がいつも作用するような場になることを展覧会に期待していた。

特にプシェメクたちにとって新鮮に見えたのは、鈴木ヒラク、村田峰紀、中原一樹が三者三様に「ことば」をテーマにしていたことだったかもしれない。文字を書くこと、言葉を伝えることと、線を描くことの関係を、鈴木はかたちの問題として、村田は身体表現として、中原は自然との関係としてとらえた作品をそれぞれ出した。彼らは、物のかたちと文字の成り立ち、あるいはコミュニケーションの問題をドローイングと結び付ける視点をもたらした。ポーランドの作家として対比的に眺められるのは、中原の並びに大きなドローイング作品を展示したヴァンダ・ゴウコフスカや、細かい線を反復させながら描くことでその身体運動を意識させることや、社会における価値判断の相関関係を示しながらフェミニストとしての立場を示す作品で知られるナタリア・LLだったかもしれない。しかし、それ以上にポーランドの観客に文字や言葉との接し方において二つの文化における違いを伝えることになった。文字や言葉がその背後に張りついた意味から切り離されることによって、線を描く行為の延長に置かれあらためてその形を眺めること、あるいは非言語的なコミュニケーションの可能性/不可能性を示したのがこの三人だったのではないだろうか。

また、参加作家のなかで最高齢のヤン・フヴァウチクは幾何学的な抽象彫刻を展示したが、彼は自然のなかにある形や色を微細に観察し、それをもとに作品の制作をしている。伊藤存と青木陵子も現地で作品制作を行ない、近所にある植物のかたちをモチーフにしたドローイングの作品を展示した。さらに、自由な線の運動を見せる共同制作の映像作品も併せて、中庭を取り囲む元修道院の廊下だった空間をとてもうまく利用した展示はオープニングに来た来場者にもかなり評判が高かった。その廊下部分には、かつて教会や市内の建造物の一部だった石造りのレリーフや彫刻の一部が点在している。欠損した部分をそのまま、まるで断片のように置かれた人体や動物、植物のかたちを、インスタレーションとして取り込んでいるように展示するのはこの会場でしかできないことだった。

今回直接会ったポーランドのアーティストのなかでマグダレナ・スタルスカに私は特に関心を持った。彼女はスケッチブックに描き留められたイメージやプランのようなものをたくさん並べていたのだが、自由奔放に描くイメージに独特の歪みのようなものがあって、彼女の繊細な感覚を伝えている。パフォーマンスなども行なう彼女の広範な活動が平面のなかにも十分に感じられた。森千裕の絵も、個人の記憶が重ねられ生み出されるイメージが不安定なバランスを見せ、そこに魅力を感じる。今回はアニメーション作品と一緒に、小さなサイズの絵を壁に多数並べ、あくまで個人の想像力によって形作られるイメージの軽やかで自由な感覚を示していたと思う。

伊藤存+青木陵子《9才までの境地》2015年

Photo: Mateusz Gralka

マグダレナ・スタルスカ、題不詳

Photo: Mateusz Gralka

この美術館の宗教的な空間を活かす展示として、高い天井を持つ教会部分で半田真規が巡礼を主題にした鮮やかな色使いの線による5枚一組の絵画を出展した。鮮やかな色の線が何重にも渦を巻くようにして宝船や鳥居らしきものがある風景が描かれている。光溢れる想像上の土地をずっと想像してきた人間の根源的な営みを感じさせる。その横には1996年のドローイング・トリエンナーレでコンセプチュアリズムの拡大再生産を暗示したと言われる植物と資料によるズジスワフ・ユルキェヴィチのミステリアスな作品が並べられた。これは戦争や政治によって世界を危機に陥れる人間中心主義を批判し、人間以外の生命に寄り添い、もっと注視するメッセージが込められていたと言われ、地元のアーティストたちに大きな影響を及ぼした記念碑的な作品である。その奥のかつて祭壇が置かれたもっとも高い位置から自然光が注ぎこむ空間では、千葉正也と堀尾貞治がモノトーンの展示を行なった。千葉は高さを利用し木材を組み、そこに土でできた三つの人体を置いた。重力に引っ張られ死体のようにも見える黒い人材をコーキング材で包み、その上にほかの人体から見える景色を部分的に描きこみ、互いの分身として関係性を結ぶようにも見える。不可思議かつ形而上学的な三位一体説を個人的な解釈によって変容させているようにも見える作品である。そして、その周りを堀尾が「空気を開く」と独特の言い回しを使って名付ける作品が囲む。上下に墨の黒い帯、そのあいだには紙の凹凸や折れがそのままになって白い間隔がぐるっと囲んでいる。それと、近所で拾い集められたごみに絵の具を塗り、床の上にそれを擦り付けながら、オブジェのように並べる作品が置かれた。

千葉正也《分身したタカシ・ナリヅカ》2015年(手前)

堀尾貞治《あたりまえのこと》2015年(奥)

Photo: Jan Mioduszewski

堀尾は赤れんがとガラスの展示空間と、先に制作を始めていた千葉の作品を注意深く観察し、垂直性によって崇高さが強調される空間に対し、脆弱な紙を水平方向に張り巡らせる選択をした。さらに印象的だったのは、アーティスト・トークで堀尾が具体美術協会の作家が既成の表現を否定し新しい表現を模索したのは、自分以外のなにかに依存せず、かつそこにある誰もを認め受け入れることであったと述べ、それを戦争体験と結び付けて話したことだった。自分が自由であるために、自分以外のものを丁寧に見つめること。前日の夜、彼はレセプションの後に行なわれた30分ほどのパフォーマンスで、素早く絵具を画用紙に塗り、別の紙を擦り付け、大勢の来場者に次々に手渡していった。言葉は語らずともその場をつかみ取る柔軟な身体感覚によって、紙の上に堀尾の手の動きの痕跡が次々に残されていくのを見るのはじつに楽しい体験だった。

〈ドローイング〉の可能性

私は普段メディアを還元的に捉えて考えることをできるだけ避けるのだが、こうした作品を眺めるときに〈ドローイング〉をまず点が線となって生み出される運動としてとらえ、その展開をたどりながら多くを考えるきっかけを得た気がしている。線が文字を形作り、自然や身体と結びつき、人間を媒介しながら周辺との関係をつくりあげる。それはもちろん技術の問題ではないし、主題や表現者の属性、ましてやジャンルの定義の問題でもない。〈ドローイング〉という表現のための行為を中心に置くことで、そうした括りや歴史/地域を超え、関係ないと思われていたものが結び付けられていくことの可能性のほうにたぶん大きな意味がある。この始まったばかりの実験的な試みがどのように引き継がれていくのか、たいへん興味深かった。

堀尾貞治「オープニングパフォーマンス」

Photo: Jan Mioduszewski

現代ドローイング国際芸術祭「トゥー・スティックス」("TWO STICKS", Think Tank Lab Triennale: 1st International Festival of Contemporary Drawing)

会期:2015年12月3日(木)~2016年1月31日(日)

会場:ブロツワフ建築博物館(Museum of Architecture in Wrocław)

学芸員レポート

アーツ前橋では1月12日まで「ここに棲む──地域社会へのまなざし」展を開催している。この展覧会は、建築家とアーティストにいまこの時代に「棲む」ということをめぐる作品を出してもらっている。企画を準備するときに強く意識したのは、旧百貨店の建物を改装によってこの新しい美術館を準備したこと、そして東日本大震災が与えた日常生活への影響のふたつだった。概略はこの連載で以前ご紹介したが、展覧会への反応などを通して私が感じたのは、生きるうえで基本的な営みに対して加えられているさまざまな制約からもっと自由になることが創造的に模索されていたことだ。社会の変化を感じとる建築家たちは、鍛え上げられた調査能力や対話力によってこの脱成長社会における役割を見出しつつある。その能力が有効に発揮されていくことは社会にとっても望ましいが、震災後の復興事業はもっと効率的かつ合理的な方法で大手土木事業者によって担われてきた。例えば五十嵐太郎の建築界の一年を回顧する記事(『毎日新聞』2015年12月10日夕刊)では、モニュメンタルな事業として新国立競技場の設計をめぐる迷走を入り口にしつつ、同展を新しい変化の予兆として紹介してもらった。また、特に対話力については高齢化や福祉といった現代社会に特有な施設のデザインを託されるときに試される。この側面から同展を論じた社会学者でも詩人でもある水無田気流の記事(『愛媛新聞』2015年11月20日、ほかへ配信)の言葉に深く納得した。

また、個人の想像力をもとに表現するゆえに、当然かもしれないがアーティストたちはもっと自由に棲むことをとらえている。使い古され、価値を見出されなくなった対象や空間に目を向け、さらに動物やデジタルデータ、科学技術のような人間が管理統制しきれない対象に解放と脅威を感じとるような作品が並んだ。共通するのは強い個人の感性の働きであり、俯瞰的な都市や社会の解釈ではない。個人を管理する技術のひとつとして都市や住宅空間のデザインをとらえるのか、あるいはそこから自由になるためのものととらえるのか。おそらくもっと人格や感性を持った個人に目を向けて、棲むことを同時代の問題として再考することが求められている。そうしたなかでも、自然との共生は明確に見出せたテーマだったと思うが、まだそれは造形的な解決に留まっているようにも思えた。そこには、もっと手や身体を使った触覚的な感覚、あるいは近代の分業体制によって切断された棲むことへの全体的な想像力が不可欠のようにも感じた。私たちの住空間に求められていくものはまだ多い。

一方で、美術館のあり方としても、展覧会の準備段階で展示プランを確認したときに、ホワイト・キューブ空間が近代を再考するようなテーマを浮かび上がらせる効果と限界を両方感じたことも思い出される。この時代にこの場所で美術館が果たす役割を模索する以上は、いつかホワイト・キューブ空間を捨て去る課題も私たち学芸員に突きつけられているのだろうか。

ここに棲む──地域社会へのまなざし

会期:2015年10月9日(金)?2016年1月12日(火)

会場:アーツ前橋

群馬県前橋市千代田町5-1-16/Tel. 027-230-1144

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)