キュレーターズノート

「ラブラブショー2」を振り返って

工藤健志(青森県立美術館)

2017年08月01日号

対象美術館

展示ロビー:会いに行きたい

まず導入は伊藤隆介さんと柴田聡子さんと徳田慎一さんのコラボ展示。青木淳建築計画事務所在籍中に青森県美の建設準備にも携わった徳田さんが今回設計した《展示室R》はホワイトキューブの色彩と土壁の質感双方の特質を併せ持つ発泡スチロールをマテリアルとし、斜め45度のラインを持つ直角二等辺三角形の形状をとっています。このラインは建築の構造になく、サインにのみ用いられているもので、建築との親和性を保ちながらもこれまで美術館にはなかった空間体験を見る人にもたらします。そしてどこからか穏やかに流れてくる柴田さんの音楽。まずこの空間体験で「ラブラブショー」という展覧会のエッセンスを感じとってもらう。《展示室R》のエントランスを抜けると伊藤さんの模型作品があらわれるのですが、ギミックを内蔵した模型とそれをライブで撮影、投影した映像とで構成される伊藤さんの作品を今回はここであえて映像と模型を分離させ、展示ロビー上部の巨大な壁面に投影された映像を見てもらってから、種明かし的に模型を紹介する構成としました。作品のモチーフとなっているのは『風の谷のナウシカ』の元ネタにもなったイギリスのSF小説『地球の長い午後』(早川書房、1967)。柴田さんの儚げなメロディにのせて語られる物語の、どこか不穏な気配が伊藤作品と呼応して、人類の行く末を暗示するかのような展示となりました。

伊藤隆介×柴田聡子×徳田慎一:会いに行きたい 展示風景

撮影:大洲大作

展示室A:考現学と考幻学

考現学の祖である今和次郎さんが撮影した満洲の記録写真と、幼少時に満洲から引き揚げた記憶をもとに制作された林田嶺一さんのレリーフ作品を綯い交ぜにして展示しました。その記録と記憶、現実と虚構の交差から見えてくるものは何か。現代/社会を考えるきっかけとしての「過去」の提示です。和次郎さんは1923年の4月から5月頃に満洲の調査に赴いていますが、写真以外に野帳等は一切残っておらず調査の目的も詳細も不明なため、今回展示した53点の写真はこれまでほとんど公にされていませんでした。それまでの民家調査と同様に石黒忠篤さんの依頼で満洲に赴いた可能性は高いのですが、それも定かではありません。ただその記録写真をとおして和次郎さんの興味がどこに向いていたのかをわれわれはうかがい知ることができます。当時の満洲の建物や生活のインフラのみならず、クローズアップで捉えられた人々の表情からは彼らがどのような意識をもって満洲で暮らしていたのかが想像できるでしょう。そのモノクロームの記録が林田さんの原色を多用した作品との対比によって鮮やかなリアリティを獲得していく。現実であろうが虚構であろうが、いったん対象化されてしまえばそこからどのような「真実」を導き出すかは見る人の解釈に委ねられているのです。

さらに和次郎写真との比較によって林田作品にベタリと張り付く「アウトサイダーアート」というレッテルが表層的な理解に過ぎないこともこの展示で示し得たと思っています。

今和次郎(展示ケース、壁面)×林田嶺一(壁面):考現学と考幻学 展示風景

撮影:大洲大作

展示室B:きみになりたい。

三つめの展示は古賀学さんと台湾のチェン・チンヤオ(陳擎耀)さんのペア展示。モチーフはずばり「女の子」。こっそり「美少女の美術史」展の補遺的な意味合いも込めた展示です。古賀さんの「水中ニーソ」はもともと雑誌媒体を中心に発表されている作品なので、ここではあえて空間と呼応する大きなプリントで攻めてみようと、1枚が約168×120cmという油絵の100号に匹敵する巨大プリント9点に加え、7mある天井高を最大限に活かした高さ6mのバナー作品3点で構成し、撮影用プールの底にたたずむ感覚が生じるような展示を試みました(6mという作品の長さは水深の表現でもあります)。古賀さんは水中をただよう女の子の姿に自らのアイデンティティを仮託し、刺激的なビジュアルイメージを創り出していきますが、チンヤオさんの描く戦闘美少女図もまた同様のことが言えます。近年は絵画をもっぱらとし、日本、中国、北朝鮮などの指導者を自らの顔に置き換えた肖像画や、戦う美少女の姿にアジア諸国間の政治情勢を投影した作品を手がけるチンヤオさん。彼の「祖父は自分のことを“日本人”、父は“中国人”と思っていたが私は“台湾人”」という言葉には台湾の歴史が凝縮されています。チンヤオさんは周辺諸国の社会体制や文化、民族性を参照しながら台湾人としてのアイデンティティを探り、確かなものをつかみとろうと、試みているのです。

古賀学(左)×チェン・チンヤオ(右):きみになりたい。 展示風景

撮影:大洲大作

展示室C─1:環境詩学

このタイトルはJ・ベイトによる主に詩を対象とした文芸評論のタームから強引にひっぱってきたもの。ユェン・グァンミン(袁廣鳴)さんの映像と丹野篤史さんの写真をとおし、自然から疎外された私たち現代人の、環境に対する姿勢について考えてみようという展示です。台湾在住のユェン・グァンミンさんの本展出品作《エネルギーの風景》(2014)は東日本大震災とそれに伴う福島第一発電所の事故を受け、自らの日常と周辺を振り返って制作されたもの。台湾南部の原子力発電所と隣接するビーチ、放射性廃棄物貯蔵場の映像に廃墟や夜の森などがインサートされ、ラストでは東京湾が映し出されます。ケーブルカムを用いた等速度の直線移動はさながら超越的な視点のようでもあり、そのシームレスな風景のトレースは、まるで天からの「啓示」のように自然、大地の本来あるべき姿をわれわれに想起させてくれるでしょう。一方の丹野さんはロードバイクに乗りながら「目」ではなく「脚」で風景を切り取る写真家です。今回は阿蘇に取材した連作を出品してもらいましたが、身体によって捉えられた、そのイメージは、象徴化や意味づけのなされていない自然との「交感」、大地の「リズム」と直に呼応しています。

両者の作品は奇しくも福島と熊本という被災地が着想源になっていますが、それらを政治的に利用するのではなく、環境に対する意識を呼び覚ますきっかけとして作用する点において共通する要素を持っているのです。

ユェン・グァンミン(袁廣鳴)(右)× 丹野篤史(左):環境詩学 展示風景

撮影:大洲大作

展示室C─2:知覚・感覚・身体

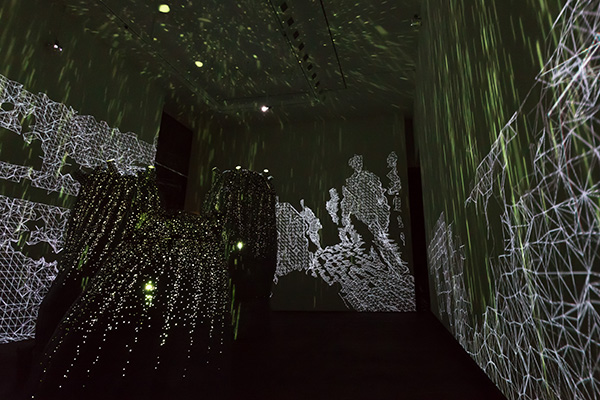

そして幅2mの狭い通路を抜けて出現する天井高10mの大空間。ここでは市川平さんの発光するオブジェと八嶋有司さんの映像を結びつけました。

市川さんのオブジェ作品《バオバブ・プランテーション》は旧作ではあるものの、タタキの床に設置されることで「プランテーション」というコンセプトがより映え、無数の穴から発せられる光が人間の尽きぬ欲望を象徴しているようにも感じられました。八嶋さんの映像作品は自らの体の前後左右に3Dスキャナを取り付けて日常の行為を記録し、3Dメッシュ化して4面マルチで投影したもの。その映像は仮想現実でもなければ拡張現実でもない、「現実仮想化」の試みといえます。ゆえに身体とダイレクトに結びついたその映像が投影される壁面は外界の表現でありながら内面を示唆するものとなるのです。そう考えると市川作品がまるで体内の臓器のようにも思え、八嶋さんの映像も血液の循環を連想させるなど、空間全体が身体の内部構造のように迫ってくるから不思議です。作家の意図を越えて新しい意味や価値が生じるコラボレーションならではの醍醐味。そこに佇むわれわれは、『Fantastic Voyage』を体験することになるのです。視覚的インパクトに重きが置かれがちな体験型のメディアアートを身体との関連性から再度考えてみようというプランは、「映像」に「光」を重ねるという反則技を使って、巨大空間いっぱいに幻想的な光景が広がるインスタレーションとなりました。

市川平×八嶋有司:知覚・感覚・身体 展示風景

撮影:大洲大作

映像室:カタチのむこう、約束の地

暗室状態の展示室Cからつながる二つの展示空間はいずれもまばゆい真っ白なホワイトキューブで、その急激な明暗のコントラストも鑑賞体験の重要な要素と位置づけました。

そのうちのひとつ、映像室では井田大介さんと大森記詩さんによる「現代の彫刻」をテーマにしたインスタレーションを設置。それぞれの問題意識に沿った各2点、計4点の作品からは、彫刻という近代的な概念に対して「現代」の「作家」はどう向き合うべきかを探る実験的な態度が読み取れます。古典技法とデジタル技術を併用し、彫刻におけるオリジナルとコピーの問題や、イメージとリアリズムの関係性を考察したコンセプチュアルな作品を手がける井田さんは、ネット時代におけるリアリズムの在処を探る彫刻を出品。主に鉄を素材としたミニマムな彫刻を作る大森さんは鉄鋼フレームのレリーフ作品に加え、プラモデルのパーツという「断片」をアッサンブラージュした作品を制作。ロダンの《地獄の門》とマッカーサーをモチーフにした井田作品と、B-29を手にした観音像とF-35戦闘機で初採用されたロービジ塗装の日の丸をモチーフにした大森作品とを対峙させることで緊張感のある空間を生み出し、戦後日本の社会、文化の諸相が浮かび上がってきます。日本の歴史と現代人の意識がコラージュされたその空間には、根拠なき記号の集積で成り立つ日本という国の「リアリティ」までもが示されているようです。

井田大介(左)×大森記詩(右):カタチのむこう、約束の地 展示風景

撮影:大洲大作

展示室D:トモダチ大作戦

美術館でもっとも大きなホワイトキューブに設置された巨大な二つのオブジェ。福島では現在も汚染土を詰めたフレキシブルコンテナバッグ(フレコンバッグ)が大量に積み上げられていますが、岡本光博さんは汚染土の中に人々の記憶や土地の歴史を見いだし、それらが封印されたフレコンバッグを精霊化させるために《モレシャン》という作品を制作。そのコンセプトの発展形として本展では、なんと高さ6.9m、直径6.9mにモンスター化した《DADAモレ》を出品しました。青秀祐さんは、自衛隊に導入される最新鋭の戦闘機「F35-AライトニングⅡ」を実機サイズそのままに、絵画(平面)を袋状に構成した外皮の器に空気を注入することで表現する《Ghost Lightning》を宙に浮かべます。題して「トモダチ大作戦」。これ以上の説明は不要でしょう。そのバカバカしいほどに巨大な作品の共存は空間のスケール感さえ歪めていくほどです。それぞれ政治、社会にコミットした作品ながら、どことなくユーモラスで愛らしさを感じる2点が組み合わさることで、そのスタンスはどこまでも曖昧になっていきます。けれど、仮にアートが社会を写す鏡であるとすれば、こうした多様な解釈を引き出す「余白」をいかに孕んでいるかがもっとも肝要だと思うのです。

F-35戦闘機が三沢基地よりも先に美術館に配備され、多くの人の目に触れたことの意味は大きかったと感じていますし、土の精霊である《モレシャン》を三内丸山遺跡に隣接する美術館に設置したことも霊性を呼び覚ます意義深い試みだったと言えるでしょう。大きな空間に大きな作品を設置する正攻法のインスタレーションですが、それは「いま」「ここ」の必然性と実感を伴っており、現在全国各地で盛んに開かれている芸術祭に必ずと言っていいほど出品される巨大作品群に対するひとつのアンチテーゼとしても機能していたように思います。

岡本光博(右)×青秀祐(左):トモダチ大作戦 展示風景

撮影:大洲大作

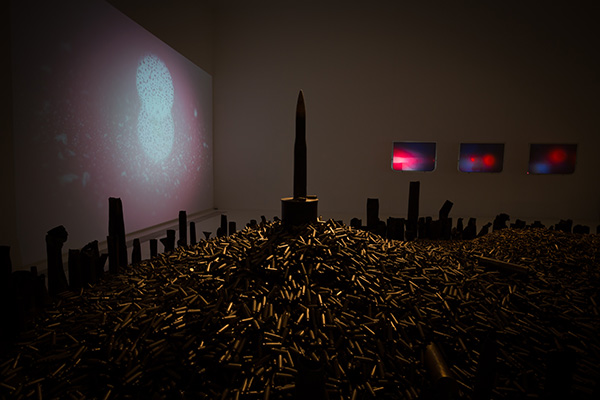

展示室E:ヴンダーカンマー

「展覧会」そのものを考える企画だから、展示のラストは「展示」の起源へともう一度立ち返えるため、「ヴンダーカンマー」というタイトルを付けました。ヴンダーカンマーは「不思議の部屋」、「驚異の部屋」と訳される、博物館や展覧会の起源となった陳列室のことです。榎忠さんが蒐集した「薬莢」と大洲大作さんが収集した「人の営為」。鈍い光りを放つ真鍮製の薬莢を用いた榎さんのインスタレーションと、車窓に飛び込む光/景から人々の生活の痕跡を見い出していく大洲さんの「光のシークエンス」がひとつの空間に溶け合いました。武器も電車も人間の身体機能の延長線上にある機械といえますが、銃砲から排出された薬莢は一つひとつが個的な物語を内包し、車窓の向こうに流れゆく世界もまた切り取られた一瞬一瞬で異なる「風景」となって、光を根拠とした人間の生活をさまざまに伝えてくれます。榎さんは縄文遺物に触発され、大型の薬莢をまるで何かの依り代のように屹立させます。大洲さんはその周囲に青森県内の鉄道で使用された窓枠を吊り、光景の断片をゆるやかに連関させながらプロジェクションし、人の意識が堆積する時間の視覚化を試みます。まったく異質に思える二人の作品は「人間」と「光」という要素で結びつき、それぞれの作品が持つ文脈を越えて、新しい意味を次々に生成していきました。

榎忠(立体)×大洲大作(映像):ヴンダーカンマー 展示風景

撮影:大洲大作

5. ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ

事前におおまかな図面を引いたり、CGでシミュレーションしたところもあったけど、展示作業で初めて顔を合わせたペアがいたり、僕が空間と向き合ったときの印象で(図面もなく)展示を行なったり、展示当日までどんな作品が展示されるのかわからないところもあるなど、基本は「出たとこ勝負」+「現場あわせ」のインストール作業。まるでジャズのフリーセッションのような緊張感と新鮮な驚きが連続する現場でしたが、こうしたアプローチこそがペアとなる相手や展示する空間をもっとも強く意識できるのではなかろうか、という考えに基づくものです(ちょっと言い訳)。

「このカップリングで、こういう展示を、この部屋で」と僕はキーとコード進行(のようなもの)を決めただけ。それを受け、各ペアが自由な発想のもとに見事なセッションを披露してくれました。そもそも調和や安定だけの「ラブ」なんてちっとも面白くない。衝突と即興のなかにこそ感情の昂揚は生じる、ってなことを植草甚一さんも言ってましたしね。面白いのはそれぞれ独立したインスタレーションでありながら、(チンヤオさんのAK47と榎さんの薬莢、大森さんと青さんのロービジ日の丸など)展示室相互を関連づけていく要素がさまざまな作品に含まれていたこと。もちろん偶然ではあるのですが、あるいは同じ時代を共有する作家の集合的無意識の表出と捉えてよいかも知れません。その意味で今回の「ラブラブショー2」は、現代という「時代」とその「社会性」をかなりの濃度で描出し得たように思います。

前回展のカタログで、僕は「頭を柔らかくして、展覧会の形式を少しだけほぐしてみること。その常識や制約からできるだけ逃げてみること。そこから展覧会とは何かということが逆説的に浮かび上がり、形式そのものの可能性も広がるのではないかと考えたのだ。だから何だ、と言われてしまえばそれまでだけど、たまにはこういう試みの企画があってもいいんじゃないかって思っている。」と書きましたが、7年経っても同じことを考えているようじゃダメだなあと反省しつつも、7年経って美術館を取り巻く状況はより厳しさを増しているようにも感じられるので、再度同じ手法で展覧会を作れたこと、そして1万2千人の方々に見ていただけたことは、振り返ってみると、それなりに意味のあることではなかったかと思っています。

以上、なんだか思い切り自画自賛レポートになっちゃったけど、決して良いとは言えない条件のなか、参加いただいた作家のみなさんと、展示を見てくださった多くの方々のためにも、きちんと展覧会について書き残しておきたかったので、どうかご容赦のほど。……などと言いつつ、展覧会はやはり実際に見て欲しい。よって今回カタログは会期中に受注した分だけ印刷することにしました。つまりあとからショップでは買えないということ。これもまた「展覧会」に強度と価値を付加する試みのひとつなのですが、もっと正直に言うと、展覧会は本来カタログで代用できるものじゃないのに「カタログ見ればいいや」という人に対するいじわるでもあります。あ、そう言えば今回展示で流した柴田聡子さんの楽曲が含まれているアルバムのタイトルも「いじわる全集」でしたね(笑)。

関連記事

ネットワークをカタチに──秋冬・青森のアートシーン:「ラブラブショー」&「文化芸術による創造のまちあおもりプロジェクト」|日沼禎子:キュレーターズノート

ラブラブショー2

会期:2017年4月28日(金)〜7月2日(日)

会場:青森県立美術館

青森市安田字近野185/Tel. 017-783-3000

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)