キュレーターズノート

曖昧なものを鑑賞すること──展覧会「美術館まで(から)つづく道」

田中みゆき(キュレーター)

2019年08月01日号

対象美術館

茅ヶ崎市美術館で、展覧会「美術館まで(から)つづく道」が開催されている。これまであまり例がない、インクルーシブデザインの手法を用いたフィールドワークから生まれた表現を展示した展覧会だ。フィールドワークには聴覚障害者や視覚障害者、車椅子ユーザーらが参加し、彼らの「障害」に注目するのではなく、彼らを「感覚特性者」と呼び、視覚、聴覚、触覚、嗅覚などさまざまな感覚を用いて鑑賞する作品が主に展示されている。障害のある人とプロジェクトを行なう者として大きな共感を持って体験したと同時に、表現を鑑賞する際の対象について改めて考えさせられる展覧会だった。

聴覚の感覚特性者である西岡克浩さんと歩くフィールドワークの参加メンバー

[撮影:香川賢志]

ほんのわずかな想像力で

「障害当事者にプロジェクトに参加してもらいたいので誰か紹介して欲しい」と相談を受けることがある。まずその人が参加するための環境が整っているのかを確認すると、車椅子の人に参加してほしいのに駅からの案内がなかったり、現場に階段しかなかったり、「そこまで考えが及んでいなかった」と言われることも多い。

なぜそういうことが起こるのかを考える時に、「想像力の欠如」と言ってしまうのは簡単だ。ではなぜ、想像が欠如するのか。それは、その障害当事者を「個人」として考えていないからではないかと私は思う。つまり、彼らは私たちと同じように、日々家を出て目的の場所に向かい、一日の終わりには家路につく。それに加え、障害当事者も障害以外の特性(職業、性格、好みなど)があり、それらが思考や行動をつくり、日々の営みを行なっている。時には雨が降ることもある。自分がいつも歩く道を彼/彼女ならどう歩くだろう。駅のどこならスムーズに会えるだろう。ほんのわずかな想像力は、友人と待ち合わせをする時の延長上にあるはずなのだ。

「美術館まで(から)つづく道」というタイトルを見た時、まさにそういった日常のあらゆる場面に本来ある、わずかな想像力に目を向けてつけられたものだと感じた。施設の中でのアクセシビリティについて語られることは増えたが、そこに至るまで、あるいは帰る道についての取り組みはまだまだ少ない。しかし実際には、特に障害のある人にとっては、そこにたどり着くこと自体に困難が伴うこともあるし、障害の有無に関わらず、道中の体験が振り返ると美術館を訪れた記憶になっていることも多いだろう。

この展覧会は、ある弱視の方が茅ヶ崎市美術館への簡単ではない道のりを「迷路のように楽しんだ」と言った発言から始まったという。担当学芸員の藤川悠さんは、迷いやすいという要素をマイナスに捉えるのではなくプラスに転換できないか、という思いから企画を立ち上げた。確かに実際に行ってみると、駅で美術館への案内看板などを見つけられず、携帯の地図を頼りに歩みを進めたものの、この道が合っているのか確証もないまま、住宅地を彷徨うこととなった。海が近いので、潮の匂いがしてくる。サーフィン帰りの人たちともすれ違い、東京の日常と少し違うゆったりした空気に心が躍る。ここなら道を聞いても立ち止まって答えてくれる人もいるだろう。そうこうしていると、緑の繁る森の隙間に建物が覗いた。

美術館は緑が繁る高砂緑地の奥の、ぐねぐねした小道を登ったところにある。展覧会のチラシには、今回参加した感覚特性者の盲導犬ユーザーの小倉慶子さんによる「言葉の地図」も記載されている

館内にも、相手を想像することから生まれたであろう小さな気遣いがところどころで実践されていた。受付で受け取る案内には、「サポートが必要な方はスタッフにお知らせください」と大きく書かれ、受付と各展示室に筆談ボードが用意されていた。視覚障害者というといまだに点字と結びつける人も多いが、すべての視覚障害者が点字を読めるわけではないし、失明した時期によってどれくらい快適に読めるかも異なる。また、展示室に点字が書かれていたとしても、その場所がわからなければ意味がない。代わりに展示室の作品パネルにはQRコードが記載され、視覚障害者のために音声読み上げに対応したテキストデータが取得できる。これは、実際に視覚障害者の方々に尋ね、ないよりもあった方がよいという意見があったことから採用されたものだ。そしてリーフレットにはQRコードの位置が見えなくても分かるように切り欠きが入れられている。結局それもその個人が鑑賞するうえでどうふるまうかを想像することなのだ。そして、自分が想像し得ないことは、聞いてはじめてわかる。それが次の想像につながる。

左上:受付で配られる案内 右上:筆談用ホワイトボードとコミュニケーションボードが設置されている旨が表示されている

下:会場パネルのテキストが書かれたリーフレット。視覚の障害のある人がQRコードの位置がわかるよう切り欠きが入ったものも

個人の感覚からはじまる表現づくり

インクルーシブデザインとは、これまでものづくりのプロセスから排除されてきた高齢者、障害者、外国人などの多様な人々をプロセスの最初の段階から巻き込むことで、これまで見過ごされてきた新たな発想を引き出すデザイン手法である。「あらゆる人に」を目指す最大公約数的なユニバーサルデザインのアプローチとは異なり、インクルーシブデザインは個人の生活に着目するところからデザインプロセスが始まる。つまりそこでは、当事者を「被験者」として扱うのではなく、目の前にいるひとりの個人、生活者として扱う。彼らの思考や行動の観察から発見したニーズから課題を導き出し、他の人とも共有できる形にデザインしていく。それは、「多様性」「アクセシビリティ」という大仰な言葉から始まるとすり抜けてしまうリアリティを扱っているとも言える。

藤川さんは今回企画をするにあたり、福祉施設ではなく当事者個人に意識的に声がけをし、フィールドワークの参加者を集めた。施設と話すと、どうしても周りにいる健常者と話すことになる。代弁された当事者の声ではなく、当事者本人の声からつくりたいという思いから、小さいところから始めたという。そのため、今回は言葉によって意思疎通がとれる感覚特性者が参加している。

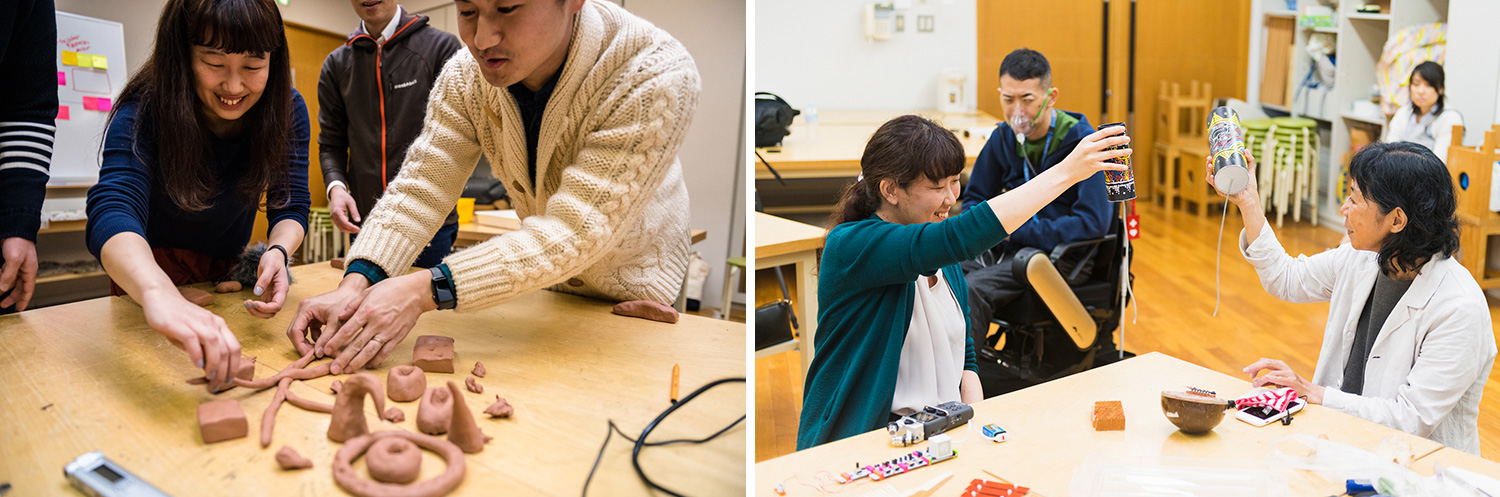

展覧会は、美術館へとつづく道のりを感覚特性者と参加アーティストらがともに歩き、そこでの気づきや感情の動きをマッピングし、共有したい価値や体験を粘土で形にしたり、音で奏でたりするフィールドワークを元にしていた。プロトタイプや作品を当事者と一緒に形にしていくのではなく、最終的に作品として仕上げる役割はアーティストが担っていた。そのためアーティスト側には、デザイナー的視点を持った作家が多く選ばれていた。また、この展覧会ではアーティストは「表現者」と呼ばれるため、以降はそれに倣う。

上:車椅子ユーザーの和久井真糸さんとのフィールドワーク。道中では、車椅子の高さからだと住宅の綺麗な庭が見ることができたり、植物に触れることができたりすることを教えてくれたという

[撮影:香川賢志]

左下:共有したい価値を粘土の「形」で表現し、個人で作ったものを、みんなでひとつの形になるよう配置する

右下:交差する香りを表現するため民族楽器で雷のような重複する音を二人で表現。これらのフィールドワークでの発見は美術館のブログで公開されている http://www.chigasaki-museum.jp/blog/?p=1743

そのフィールドワークの結果つくられたのは、5組による表現。例えば、金箱淳一+原田智弘による《音鈴》は、風鈴の先のようにぶら下がった短冊に息を吹きかけると、それに反応してLEDの色が変わり、音が鳴るというもの(会期中のワークショップで参加者が録音する茅ヶ崎の音が加えられる)。聴覚障害という感覚特性を持つ西岡克浩さんとの交流から生まれたこともあり、触るとさまざまに振動する。また、MATHRAXによる《うつしおみ》は、飛び石のように机に配置されたさまざまな形の木を指先でめぐる「触感の道」。盲導犬ユーザーの小倉慶子さんとの散歩から生まれた表現で、歩くことのリズム感が音と光で再構築され、道中では香りも変化する。

同じく香りを扱った作品である資生堂の研究者、稲場香織さんの《道の香りパレット》では、茅ヶ崎で印象に残った6つの香りが再現され、鑑賞者を周辺地域への散歩へと誘う。わたしも実際にパレットを持って散歩に出た。海のにおいが想像していたものとは違ったり、来る途中で無意識に嗅いでいたのがドブのにおいだとわかったり、自分の嗅覚の不確かさに気付かされる。作品解説に書かれた「風の動きで次々と変化していくにおい、交差点でのにおいの交差」という描写からは、稲場さん自身もまた感覚特性者であることが感じられ、彼女の嗅覚世界を覗いてみたい気持ちにさせられた。

稲場香織《道の香りパレット》

視覚や聴覚の他に触覚や嗅覚など、従来の展示ではなかなか取り入れにくい感覚が組み込まれた表現が多いのがこの展覧会の特徴だ。そして直接的にそれらが含まれない表現においても、そういった感覚も使いながら制作が行なわれたことがフィールドワークの記録から感じられた。表現者へのインタヴューで、音やにおいなどさまざまな刺激を運ぶ象徴として「風」に触れる人が複数いたことも興味深い。それは、否応なく感覚が交差する状況を表現によって立ち上げることに意欲的に挑戦している様子とも重なった。

個人の世界を他者と共有する

一方で、そういった個人の感覚によって立ち上がる世界を展示という不特定多数が接するものに定着させることの難しさも感じた。他者の感覚はいくらともに時間を過ごしても根本的には共有し得ないなかで、本人たちは不在で表現のみがそこにあること。それをどのように自分のこととして受け止めることができるのか。インクルーシブデザインのように個人からはじまり、多くの人も共有できる製品やサービスにつなげるのとは異なり、美術を鑑賞する行為に伴う感情は必ずしも共有ではなく、時に孤独感やわからなさだったりする。そこには決定的な違いがあるのではないか。

藤川さんも同じ思いを持っていたようだ。「インクルーシブデザインという課題を解決する手法とアートの問いを投げかける手法は相容れないのではないかという思いがどこかにありました。そこで、最後のアウトプットまでやり切るのではなく、解の可能性をたくさん出し、あとは作家に戻すというやり方にしました。」

わたしは、それぞれのフィールドワークを追体験させることがこの展覧会の目的ではないと思う。あるいは、さまざまな感覚特性を理解することがゴールでもない。そうではなく、鑑賞という行為をきっかけに、美術館の外に出た時に、一人ひとりがどれくらい自分の感覚を開いて日常や世界、他者と向き合えるかを問いかけている。表現はあくまでそういった感覚を呼び起こすための装置としてそこにある。そう考えると、いわゆる参加型アートやコミュニティアートを本人不在の状態で見る時の所在なさとは違った佇まいでそれぞれの表現が存在していることに気づく。

MATHRAXがインタヴューの中で、フィールドワークの気づきとして「自分自身のことを知ることが一番難しい」ということを挙げていたのが興味深かった。また、インクルーシブな社会について「こうしてたくさんの感覚特性をもつすべての人と、その体験や思いについて肩の力を抜きながら話すこと、身に感じること、時間をともにしている時こそが、その答えをそのまま示しているのではないか」とも語っている。この気づきこそ表現にはし難いが、この展覧会が伝える価値をとてもよく表していると思う。

雨のなか行なわれた視覚の感覚特性者、小倉慶子さんとのフィールドワーク。盲導犬と小倉さんが信頼し合い颯爽と歩く姿に引っ張られるように、参加メンバーも海まで歩いた

[撮影:香川賢志]

感覚世界と情報世界

わたしが企画している『音で観るダンスのワークインプログレス』 は、音声ガイドを使って視覚に障害のある人とダンスを観るプロジェクトである。今年で三年目となるこのプロジェクトで、わかってきたことがある。それは、人はひとつの感覚だけで物事を体験しているわけではない、ということだ。例えば、視覚に障害のある人は音や触覚など他の感覚機能で視覚を代替していると思われがちだが、決してそうではなく、人の佇まいや雰囲気など、表現が放つ言語化・視覚化できないあらゆる要素を含めて体全体で感じ取っているのだ。

『音で観るダンスのワークインプログレス』は三年目を迎え、言葉とイメージの関係、ダンスとは何かを経て、鑑賞とは何かという問題と向き合っている

[撮影: 西野正将]

このプロジェクトでは、三種類の視点の異なる音声ガイドを選んでダンスを観るということを主旨としてきた。そのうちのいわゆる視覚情報を音声で伝える情報保障という観点からつくられた音声ガイドに対し、ある視覚障害者の人が「音声ガイドでどう動いているかはわかったけど、それでダンスを観に行きたいとは思わない」と言った。そこで、二年目は動きを描写するだけでなく、体やダンスの質感を擬音で表すなど、さまざまに情報を加えることを試みた。しかしその結果、今度は情報過多になり、「目の前のダンスを感じられない」という声が出てきた。「聴く」ことに集中させすぎてしまい、他の感覚を塞いでしまっていたのだ。

また、聴覚に障害のある人が何を見て音を感じとっているのかがヒントになるのではないかと、ろう者であり映画『LISTEN リッスン』の共同監督でもある牧原依里さんと全盲者の岡野宏治さんに対話をしてもらった時のことだった。ろうの牧原さんによれば、音楽を感じる時、音を振動などで変換して感じている訳では決してなく、音を発する人の表情や動きから読み取れる感情や人間性を丸ごと「音楽」として感じているという。その話を聞いて岡野さんも、音を必ずしも視覚に変換しているのでなく、内面で起こっている感情やエネルギーを受け取っていると話してくれた。そして、こんな興味深いことを話してくれた。

音楽でも詩でも、表現する「元」のようなものがあると思っているんです。言語や音楽、身体表現に置き換わる前の内面の塊のようなものがあって、それは全部の表現に共通するのではないか。それは、例えば「ポエジー」と呼ばれるようなもの。詩的なものの塊があって、それが言語になれば詩になるし、音として奏でられれば音楽になるんです。

偶然にも、「美術館まで(から)つづく道」のエントランスにも蜂飼耳さんによる詩「香りの種子」が展示されていたが、岡野さんは表現の「元」を詩的なものの塊とも呼んでいる。

蜂飼耳「香りの種子」の展示

それらのやり取りで気づかされたのは、人は情報として世界を受け取っているのではなく、極めて曖昧にさまざまな感覚が合わさった世界に生きているのではないかということだった。その感覚のどこかに障害があると、それを何かで補っているように思われがちだが、そうではなく、その感覚がないままに曖昧に混ざり合った世界が存在するのだ。

その人の感覚で立ち上がった世界の元を別の感覚世界を持った人が受け取る。よく考えればそれは、どんな表現を鑑賞するうえでも行なわれている本質的なことだ。しかし社会で生きるうえでは、それぞれの感覚世界は消去され、情報として世界は扱われる。それを取り戻せるのは、それぞれが個人に戻る時と言えるだろう。しかし私たちは社会で生きる時間が長すぎるあまり、表現を鑑賞する際も、それを情報の塊として見ていないだろうか。自分と異なる感覚を持った人とともに過ごすことは、情報世界から自分を解放させ、自分の感覚世界を思い起こさせてくれることでもあると私は思う。表現はあくまでそこで起こっている対話や現象の一部を定着させたもので、その奥にはつくり手と受け手の感覚世界がある。自分と異なる体や感覚を持った他者と表現を鑑賞するという行為は、その瞬間それぞれの感覚世界が立ち上がり交差する、風の中に立つようなことなのかもしれない。

「美術館まで(から)つづく道」展

会期:2019年7月14日(日)〜9月1日(日)

会場:茅ヶ崎市美術館

神奈川県茅ヶ崎市東海岸北1-4-45

音で観るダンスのワークインプログレス

会期:2019年8月31日(土)

会場:KAAT神奈川芸術劇場

神奈川県横浜市中区山下町281

詳細、予約方法:https://www.kaat.jp/d/OTOsession20190831

予約締切:8月25日(月)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)