アートプロジェクト探訪

アートプロジェクトはどう育てられるのか

ただし、言うまでもなく「面白いこと」をする意義を各人が認識しておく必要がある。十人いれば十人分の「面白さ」がある。アートプロジェクトとして成立させるには、やはり関わる人々それぞれの多様な「面白さ」が確保されつつも、多くの人々が共有し得る「面白さ」が集約されていく必要がある。

ここで改めて、前述の集団的知性の形成に照らし合わせて考えてみたい。『「みんなの意見」は案外正しい』の著者で、集団的知性の研究者であるジェームズ・スロウィッキーによると、集団的知性は多様性、独立性、分散性、集約性をその特徴とするが、今回のテーマとなった「森に汽車を走らせる」についても、この知性形成プロセスを経て生成されたものとして、照合、検証してみたい。

1.多様性

個人の判断は正確でもなければ、一貫性も持っていないが、各個人がそれぞれに独自の視点を持っていることは、集団が考えつくソリューションの選択肢を増やし、問題をまったく新しい視点から検証できるようになることにつながる。wahもまた、それぞれの場所でそれぞれの立場の人々とのフラットな関係性を構築することに重点を置いており、今回の参加者である学生たちとも同様の関係のなかでプロジェクトが進められている。

2.独立性

各参加者の持つ意見や提案が他の参加者の影響を受けないよう、個々人の独立性が確保されている必要がある。wahは、参加者のアイディアと自分たちもアイディアを区別せずに並列に面白がることを常とする。独立した個々人の情報は一つひとつは不完全な情報ではあるが、それが集まることで多様性が確保され、集合的に正しい答えを導きやすくなる。多様性は独立性の確保に不可欠であり、また独立性を確保することによって多様性は保たれると言えよう。

3.分散性

問題に近い場所にいる人ほど優れたソリューションを知っているという、暗黙知の認識が分散性の核心である。今回wahは、直前の1、2月にオランダ・ロッテルダムで活動を行なうため日本を離れていたため、実施するアイディアの決定後、実際の準備作業は国内に残った学生が主体的に行なうこととなった。もちろんSkypeやメールでコミュニケーションは頻繁に行なっていたが、そこにおいては、学生、アーティストそれぞれが持つローカルで具体的な知識に基づいて重要な決定がなされ、wahのメンバーが現場にいなくとも全体としては機能不全に陥らずにすむ結果を生んでいる。

4.集約性

賢明な集団は、メンバー全員にとってハッピーな結論に到達するべく、各人に意見を変えるように求めたりはしない。今回の森に汽車が走ることの「面白さ」についての議論を取り上げてみたい。当初は、森の木々の間をレールが抜けていくイメージで準備されていたが、現場においてレールと森の木々とのイメージの対比を再考した結果、森に無理やりレールを敷いたようなイメージを拭えないのではないかとの意識が生じたという。その際に現場にいた学生が、森の中にある廃墟の建物からレールが突き出ているイメージを提示し、そこに居合わせたメンバーのあいだでイメージの共鳴がおこり、木々の間を走るではなく、廃墟の中をレールが走る設定に変えようということになった。

しかし、このことが、当初の「森に汽車が走る」という違和感の演出とは異なるものになるのではないかとの疑問も集団内に現れたのである。

ここで行なわれたのは「面白さ」の認識の転換である。つまり、森に汽車が走ることの面白さは、森の中で出会うはずのない汽車が走っていることの違和感にあるのではなく、森の中に汽車があたかも元からあったかのように走っている森全体への違和感にあるという認識への転換である。これは実際の舞台となる自然体験広場が蚕糸試験場跡として放置されたがゆえに住宅地の真ん中に森ができてしまった経緯そのものへの違和感にも呼応するものとも言えよう。こうした価値判断と意思決定は、アーティストがイニシアティブをとって強引に誘導したものではなく、現場にいる学生とその場を共有するアーティストとのそれぞれの意識の流れが生んだ結果と考えられる。

逆説的ではあるが、集団が賢い判断をするためには、個々人ができるだけ独自に考えて行動することが不可欠であり、そのためには個々人の意見が他の参加者とどのように違うのかを、つねに確認できるような意見の集約とその共有が重要となるのである。それぞれが独自に考えたものが集約、共有されていくことで《森の汽車ぽっぽ》は唯一無二のアウトプットとなったのである。

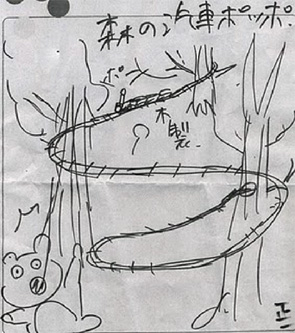

《森の汽車ぽっぽ》アイディアシート(原案)

左=廃墟の建物にレールを走らせる案への転換

右=森の力を少しだけ借りる提案

以上、提供=wah

アートプロジェクトはどう仕立て上げられていくのか

wahのプロジェクト・プロセスには、「ワーク・イン・プログレス」「アートレス」を具現化する先駆的アーティスト川俣正のプロジェクトとの近似性がみられる。それは、従来の「アート」を「アート」たらしめていた予定調和的な「芸術」の生産と消費のシステムを超越し、個人がその場に集う人々との偶発的な相互作用から新たな創造基盤を共有する関係性獲得の実現と言えるものである。

wahは、2008年東京都現代美術館にて行なわれた川俣正の通路展に参加しており、その時に出されたアイディア「地面の中に家がある」はその後、さまざまな参加協力者とともに実現しているが、いわば川俣が先駆的につくってきた上記の創造基盤を、wahはもはや前提とするかのように軽々とプロジェクトに取り込み、進化させているのである。

もちろん、たんなる行き当たりばったりの試行錯誤に過ぎないとも言え、また最終的なアウトプットだけを見せられる観客という存在がなし崩し的に無化されるまでには至らない場合もある。

たとえば今回、実際にレールの上をミニチュアの機関車と客車が走るのだが、レールも汽車もすべて手作りのために、途中で止まったり脱線したりしながら汽車はたどたどしく進む。彼らとしては、頭上に走る線路の微修正を行なうのに、脚立の足を支えてもらったりしながら「見る/見られる」という関係性を無化していくことも考えていたようだが、来場者は小雨のなか、傘をさしたまま、ただ列車を眺めるにとどまることが大半であったようである。

ただ、その光景に居合わせた観客は一喜一憂する様子にはまちがいなく一体感があったことで半分は当初の目論みをはたし得たと言えるかもしれない。誤解を恐れずに言えば、この付け焼刃的な機動力と瞬発力を導き出す非決定性こそが、ワーク・イン・プログレスの進化形として、wahをwahたらしめていると思われるのである。

左=空中のレールの上を危なっかしく汽車が走る様子を見守る

右=汽車が無事に線路を渡りきり、思わず拍手がおこる

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)