今年の夏は凄く暑かった。おそらく多くの方たちがそう感じたと思うが、私もさすがにいい加減にしてくれと言いたくなった。さらに追い打ちをかけるように台風や雷雨が来たりして、写真展に足を運ぶのにも、どうしても例年より腰が重くなってしまう。ただ、そんななかで見た展示は逆に印象深いものが多かったように感じる。9月に入り、やや秋の気配が感じられるようになって、ようやくほっとしている。いよいよ本格的な秋の展覧会シーズンの到来だ。

2024年7月21日(日)

東京・恵比寿の写真集食堂めぐたまでは、12月と8月を除いて毎月一度のペースでポートフォリオレビューを開催している。写真集、写真展などの実績を積み重ねている写真家から学生まで、かなり幅の広い参加者が集まるのだが、ときに思いがけないいい作品に出会えることがある。今回(7月21日)は8名(うち1名は見学のみ)が参加したが、そのなかでは松下奈央さんの写真がとても面白く、見応えがあった。松下さんは大阪の日本写真映像専門学校を今年卒業したばかりだが、「Democratic Agar(民主主義的な寒天)」という意欲作を持ってきてくれた。セルフポートレートから富士山や広島の原爆ドームまで、個と社会とのさまざまな問題に広く目を向けたシリーズで、どうまとめ切っていくのか課題は多いが、逆に何が出てくるかわからないという期待感がある。

松下奈央と「Democratic Agar.」[筆者撮影]

松下奈央と「Democratic Agar.」[筆者撮影]

2024年7月25日(木)

東京・銀座の裏通りにある奥野ビルは、昭和初期から90年以上の歴史を持つ古い建物で、ビル全体で20軒ほどのギャラリーが入っており、写真展が開催されることも多い。西村陽一郎が個展「光跡」(2024/07/20-08/03)を開催した5Fのギャラリーナユタでも、よく面白い写真展が開催されている。西村は美学校に在籍していた39年前に、印画紙上に置いたモノに直接光を当てて感光させるフォトグラムという写真技法を知る。以来、フォトグラム作品を中心に発表してきた。今回は4×5インチ判のカラーポジフィルムを感光材料として用いて、群馬県の山中で捕獲したゲンジボタルの「光跡」を定着しようとしている。あらかじめ予測できないフォルムや色を生み出すフォトグラムの特質を、とてもうまく活かした作品といえるだろう。

個展会場での西村陽一郎氏[筆者撮影]

個展会場での西村陽一郎氏[筆者撮影]

2024年7月26日(金)

有田泰而の「First Born」はとても好きなシリーズだ。日本デザインセンターを経て広告・ファッション写真の世界でも活動していた有田が、1973~74年に、奥さんのジェシカ(カナダ出身)と第一子のコーエンをモデルに『カメラ毎日』に連載した作品である。基本的には遊び心のある演出的なポートレートの連作だが、単なる絵空事ではない「私写真」的な要素があり、写真家とモデルとの共同制作と見ることもできる。有田は2011年にアメリカで逝去するが、2012年に有田のアシスタントを務めたこともある上田義彦が、ネガから再プリントして展覧会を開催し、写真集を刊行したことで再び脚光を浴びることになった。「家族と遊ぶ

「First Born─家族と遊ぶ時間」展 展示風景[筆者撮影]

「First Born─家族と遊ぶ時間」展 展示風景[筆者撮影]

2024年7月26日(金)

アドヴァイザーとしてかかわっている雑誌『写真』(ふげん社)の第6号が刊行された。いつも巻頭特集にあわせて、東京・中目黒のコミュニケーションギャラリーふげん社で写真展が開催されるのだが、今回はいつもとは違って、特集とはやや切り離された形で掲載された須田一政の「TEMPTATION」をフィーチャーした展示(2024/07/26-09/08)だった。同シリーズは2011~2013年制作の作品だが、この時期には須田の体調はかなり悪化し、入退院を繰り返していた。そのせいもあるのだろうか(2019年に逝去)。本作にはまさに、生と死の境界領域、まさに幽明の境というべき場所のイメージがかたちをとっている。闇のなかからもがき出てきたモノクロームの人物(セルフポートレートを含む)、オブジェ、風景のすべてが、異界と日常との間に宙吊りになっているように見えるのだ。今回の『写真』第6号の特集テーマは「GHOST」だが、それに最もふさわしい写真は、本作であるともいえそうだ。

須田一政「TEMPTATION」展会場での『写真』編集長・村上仁一氏[筆者撮影]

須田一政「TEMPTATION」展会場での『写真』編集長・村上仁一氏[筆者撮影]

2024年8月1日(木)

たけうちかずとしのユニークな昆虫写真の面白さをもっと多くの人たちに知ってほしい。昆虫写真といえば、自然環境のなかでその生態を観察し、撮影したものが大部分だろう。ニコンサロンで「五分の魂─改─」展(2024/07/29-08/05)を開催したたけうちは、昆虫を“オブジェ”として捉えるという視点に徹している。カマキリやスズメバチやキアゲハやナナホシテントウが、プラモデルのキットやネクタイやマッチ箱やトランプのカードと一体化し、奇妙なオブジェとして提示される。ルネ・マグリットやフォンタナなどのアーティストへのオマージュとして、彼らの作品のテーマや構図を引用した作品もある。ポエティックで。ちょっとシュールな味わいもあるたけうちの作品は、言葉とも相性がよさそうだ。写真絵本のかたちでまとめてみるといいのではないだろうか。

たけうちかずとし「五分の魂─改─」展 展示風景[写真提供:ニコンサロン]

たけうちかずとし「五分の魂─改─」展 展示風景[写真提供:ニコンサロン]

2024年8月3日(土)~4日(日)

北海道東川町で毎年夏に開催されている「東川町国際写真フェスティバル」(東川フォトフェスタ)も今年で40年目を迎えた。第2回目の1986年以来、断続的にではあるが何度も来ていてお馴染みの場所なのだが、40年にもわたって続いてきたということ自体が、驚くべきものといえる。40年の歩みを路上に写真パネルで展示したコーナーもあり、ずいぶん昔の自分の顔をそこに見出して感慨深かった。

今回も、メイン展示の「第40回写真の町東川賞受賞作家作品展」(東川町文化ギャラリー)をはじめとして、充実した展覧会、イベントが目白押しだった。今年の東川賞は海外作家賞・ヴァサンタ・ヨガナンタン(フランス)、国内作家賞・石川真生、新人作家賞・金川晋吾、飛彈野数右衛門賞、北井一夫という顔ぶれだが、特に印象に残ったのは北海道在住の作家の、あるいは北海道をテーマにした作品に与えられる特別作家賞を受賞した「北海道101集団撮影行動」の写真群だった。「北海道101集団撮影行動」は、1968年(明治元年から101年後。実際に撮影を開始したのは1969年)に、全日本学生写真連盟が主導して、近代化の波に呑み込まれ、大きく変貌していった北海道を撮影・記録しようとしたプロジェクトである。壁一面を埋め尽くしたプリント(当時のネガから作成)からは、1977年まで19回、延べ600人が参加したという「集団撮影行動」の熱量が伝わってきた。ぜひ何らかの形で出版物として残してほしいものだ。

東川町国際写真フェスティバル 「北海道101集団撮影行動」の展示風景(浅田政志氏と会場で遭遇)[筆者撮影]

東川町国際写真フェスティバル 「北海道101集団撮影行動」の展示風景(浅田政志氏と会場で遭遇)[筆者撮影]

2024年8月6日(火)

アトリエが近いので、田名網敬一さんは時々、東京・恵比寿の写真集食堂めぐたまにふらっとやって来て食事をしていた。食堂のスタッフは、最初彼が何者なのか知らず、いつもアジフライを2枚注文するので、「アジフライのおじさん」と呼んでいたのだそうだ。ところがそのうち、只者ではないのではという話になり、ようやく正体が判明した。そのご縁もあって、私も田名網さんの面識を得て、今回の国立新美術館での大個展「田名網敬一 記憶の冒険」(2024/08/07-11/11)にあわせてアートレーベルの?/ˈsɪmbl/(シンボル)から刊行された作品集『CRASH』に、コラージュ論を執筆することになった。

その「記憶の冒険」展だが、何とも凄まじい展示が実現していた。プロローグ「俗と聖の境界にある橋」からエピローグ「田名網キャビネット」までの間に、11章に分類された作品群がぎっしり詰め込まれている。ピカソから赤塚不二夫まで、モチーフのめくるめく多彩さ、イラスト、アニメーションから立体作品までのありとあらゆる手法を駆使した表現の冒険の広がりと密度は、唯一無二のものだ。田名網は写真という観点から見ても注目すべき仕事を展開している。グローバルに流通している写真イメージをアーカイブとして、自在に組み換えて構築されていくコラージュ群は、このジャンルにおける最高到達点のひとつといえるだろう。その田名網さんが、展覧会オープニングの2日後、8月9日に逝去されたことをあとで知った。享年88歳。ご冥福をお祈りしたい。

「田名網敬一 記憶の冒険」展 展示風景[筆者撮影]

「田名網敬一 記憶の冒険」展 展示風景[筆者撮影]

2024年8月18日(日)

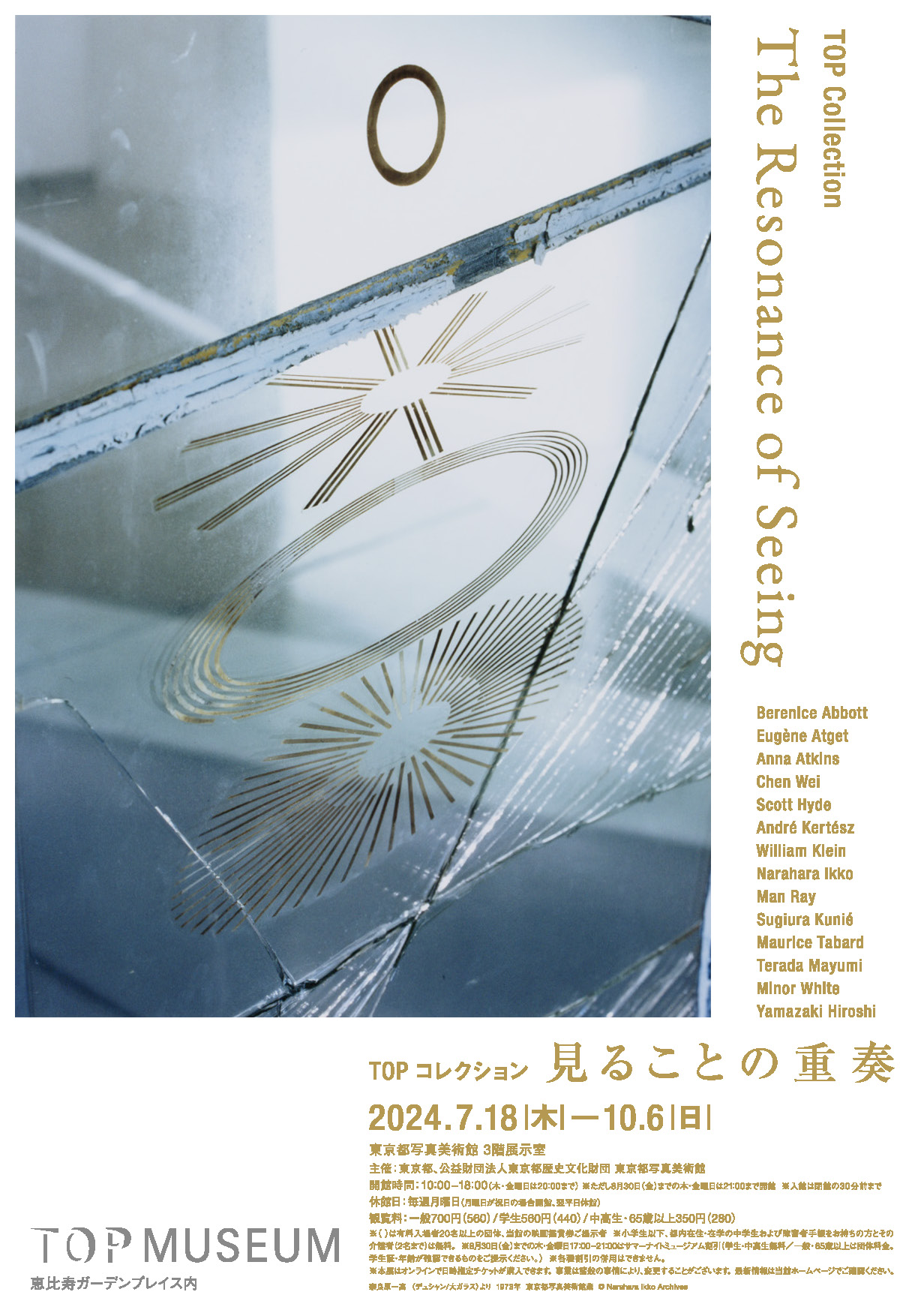

東京都写真美術館のコレクション展として開催されたグループ展「見ることの重奏」(2024/07/18-10/06)を見て感じたのは、結局いい作品を選んで展示をすれば、いい展覧会ができるというごく単純なことだった。アンナ・アトキンス、ウジェーヌ・アジェ、アンドレ・ケルテス、寺田真由美、マイナー・ホワイト、ウィリアム・クライン、チェン・ウェイ、スコット・ハイド、モーリス・タバール、マン・レイ、奈良原一高、ベレニス・アボット、杉浦邦恵、山崎博という出品作家のラインナップは、年代、国籍、作風ともにバラバラで、決して統一がとれているとはいえない。ところが、「見ること」という大雑把な括りで彼らの写真が一堂に会すると、そこにはたしかに新鮮な響き合いが生じ、それぞれの作品の輝きが増してきていた。

主にアメリカ・ニューヨークで活動してきた寺田真由美や、中国の現代作家チェン・ウェイなど、あまり一般的には名前を知られていないアーティストたちの写真作品も、ほかのより著名な写真家たちの作品と溶け合って、世界を「見ること」の愉しみを広げてくれる。会場には山崎博の「コンセプトに写真を奉仕させるのではなく、コンセプトを写真に奉仕させる」という言葉が掲げてあった。山崎本人の仕事も含めてまさにその通りの作品が並んでおり、ゆったりと満ち足りた時間を過ごすことができた。

「TOPコレクション 見ることの重奏」展 寺田真由美作品の展示風景[筆者撮影]

「TOPコレクション 見ることの重奏」展 寺田真由美作品の展示風景[筆者撮影]

2022年8月22日(木)

2022年に90周年を迎えたという東京・銀座の奥野ビル内のギャラリーでよく展示をしている5人の写真家たち、石山貴美子、大西みつぐ、今道子、中里和人、藤田浩司が、グループ展「光ノ共鳴」を開催した(2024/08/19-08/24)。ギャラリー巷房(3F、地下)と306号室プロジェクト(3F)での展示は、それぞれの会場のインテリアの雰囲気をよく活かして構成されており、なかなか見応えがあった。作品も、大西の91歳で亡くなった母親の記憶を辿るインスタレーション、今の箱入りのオブジェ、藤田の同ビルのオーナー「Mr. Okuno」のポートレートなど、いつもの作品の傾向とは一味違えて工夫を凝らしている。ギャラリー巷房や306号室プロジェクトでは、個展や二人展はよく開催されているが、グループ展は珍しい。一回で終わらせるのはもったいないので、ぜひ続けていってほしい。

「光ノ共鳴」展会場での大西みつぐ氏[筆者撮影]

「光ノ共鳴」展会場での大西みつぐ氏[筆者撮影]

2024年8月28日(水)

山梨県北杜市の清里フォトアートミュージアムで開催中の「ロバート・フランク生誕100周年記念展 もう一度写真の話をしないか。フランクと同時代の写真家たち」展(2024/07/06-09/23)は、2019年に開催された同名の展覧会のアンコール展示である。同館はフランクの写真を、初期のものを中心に211点所蔵しているのだが、そのうち、彼が生前に自らセレクトしたという106点が並んでいた。しかも、『The Americans』(1959)や『私の手の詩』(1972)など、彼の写真集に入っていない、ほぼ未発表の作品がかなり多い。フランクの写真家としてのスタイルができあがっていく時期の、まだ初々しく未分化な眼差しのあり方がよく伝わってきて、心が震えるような感動を味わうことができた。残念なことにカタログがない。経済的な問題に加えて、ジューン・リーフ&ロバート・フランク財団の管理体制が厳しく、なかなか展示や出版の許可がおりないというのが主な理由のようだ。どこかの出版社が肩代わりするという形で、これら珠玉の作品を写真集として刊行することはできないだろうか。

「ロバート・フランク生誕100周年記念展 もう一度写真の話をしないか。フランクと同時代の写真家たち」展 展示風景[筆者撮影]

「ロバート・フランク生誕100周年記念展 もう一度写真の話をしないか。フランクと同時代の写真家たち」展 展示風景[筆者撮影]

2024年9月7日(土)

写真集を見せるための展覧会というのは珍しい。東京・恵比寿のギャラリースペースALで開催された「古見きゅう 写真展『Longing』」(2024/09/06-09/16)の会場の真ん中には、たしかに大きな写真集が置かれていた。その『Longing 憧(しょう)』(日本印刷株式会社)は720×468センチ、240ページ、重量10kgという巨大サイズで、30部限定、定価は630,000円(税別)とのこと。会場には、フレーム入りのプリントも展示してあったのだが、イーゼルのような台に据えられて、ページを捲れるように設置されている写真集の迫力に圧倒される。サンエムカラーによる印刷の精度も素晴らしい。

古見きゅうはまさにデジタル時代の水中写真の第一人者といえるだろう。アナログ時代と比較すると、撮影機材の性能、画像加工の技術も上がって、以前には考えられないようなクリアーな写真を得ることができるようになった。本作は20年以上にわたる彼の水中写真の代表作を集成したもので、海の生きものとその周囲の自然環境への“憧憬”の思いがストレートに伝わってきた。大きな写真集という形をとることで、何人かで一緒に、写真について語り合いながらページを捲るという楽しみを味わうこともできるのではないだろうか。 「Longing」展 会場での古見きゅう氏[筆者撮影]

「Longing」展 会場での古見きゅう氏[筆者撮影]

2024年9月16日(月・祝)

以前、artscapeのレビューで、吉江淳のニコンサロンでの個展「出口の町」(2023/06/06-06/19)を取り上げたことがある。在住する群馬県太田市とその周辺の利根川流域の光景を、三脚を用いた中判カメラで、あくまでも明確に捉え切った作品群は、その「何もない景色」が「生について強く響いてくる」という吉江の言葉を裏書きするような説得力を備えていた。レビューでは、後に2023年度のニコンサロン「三木淳賞」を受賞することになる同作について「ぜひこのまま撮りつづけて、写真集にまとめてほしい」とも書いたのだが、それが今回ふげん社から刊行された『出口の町』で実現した。85点をゆったりとしたレイアウトでおさめた大判の写真集のページを繰っていると、写真撮影を単純な日々の記録ではなく、自らの生と社会とのあり方を問い直すための手段として鍛え上げ、使いこなそうとしている吉江の姿勢がくっきりと伝わってくる。厚みと広がりのあるいい仕事だ。

『出口の町』[筆者撮影]

『出口の町』[筆者撮影]

2024年9月17日(火)

紀成道(きの・せいどう)の個展「風と土と」(ニコンサロン、2024/09/03-09/16)を見過ごしてしまった。と思っていたら、写真集『かぜとつちと x elements』(赤々舎)が送られてきたので、それを見ながら書くことにしたい。紀は北海道の大自然に包み込まれた精神科病院を撮影した『Touch the forest, touched by the forest』(赤々舎、2017)、製鉄所の高炉をテーマとした『Mother』(同、2019)など、丁寧に作り込まれたドキュメンタリー作品を発表してきた。今回は島根県出雲地方の中山間地域にカメラを向けている。人々の暮らしや祭りを出雲の風土のなかで営まれる人々の暮らしや祭りを、じっくりと腰を据えて撮影しており、写真の一枚一枚に細やかな神経が通っているように感じた。特徴的なのは横位置がまったくなく、縦位置の写真だけで構成されていること。被写体に目を凝らし、集中していく彼の眼差しのあり方がよく伝わってきた。

『かぜとつちと x elements』[筆者撮影]

『かぜとつちと x elements』[筆者撮影]

2024年9月17日(火)

田中義久と飯田竜太が2007年に結成したアーティストデュオのNerholの展示はこれまで何度か見てきた。グラフィックデザイナー(田中)と彫刻家(飯田)としても活動している二人の作品は、技術的に高度に完成されている。今回の大規模展「水平線を捲る」(千葉市美術館、9月6日~11月4日)でも、連続的に撮影した写真やキャプチャ画像をプリントして重ね合わせ、削ったり、捲って剥がしたりして「半立体」の作品として定着していく、洗練された手つきに感嘆した。ただ、大分、メキシコなどで滞在制作した作品のほか、東京・千代田区の第一生命館の旧マッカーサー執務室、さらに帰化植物などをテーマにした作品など、あまりにも方向が分散していて、必然性がうまく伝わってこない。展示の後半部分では、千葉市美術館が所蔵する高松次郎、河口龍夫、山口勝弘、李禹煥、ダン・グラハムらの仕事とNerholの作品とを並置する試みをしていたが、それらがほとんど違和感なく隣りあっていることに逆に驚いた。目に気持ちよく飛び込んでくる自己主張のなさは、彼らの作品の美点であるとともに、物足りなさにもつながる気がする。

「水平線を捲る」展 展示風景[筆者撮影]

「水平線を捲る」展 展示風景[筆者撮影]

関連記事

吉江淳「出口の町」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2023年07月15日号)

紀成道「Touch the forest, touched by the forest.」/「Nerhol Roadside tree」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2017年08月01日号)

「Nerhol プロムナード」/「Nerhol Roadside tree」|鷲田めるろ:キュレーターズノート(2016年08月01日号)

大西みつぐ「物語」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2013年10月15日号)