戦争および戦争画をテーマにした展覧会が各地で開かれたのは、戦後70年の節目にあたる2015年のことだった。ならば戦後80年を迎える来年は、きな臭い世界情勢も後押しして、さらに戦争関連の企画展が増えるかもしれない。いや、もうすでに、戦争とは一見関係もない展覧会なのに、戦争画が紛れ込んだ企画展がぽつぽつと目につくようになっている。そう気づいたのは、先日立て続けに東京国立近代美術館の「ハニワと土偶の近代」(2024/10/01-12/02)と、渋谷区松濤美術館の「空の発見」(2024/09/14-11/10)を見たからだ。タイトルだけでこの両展が戦争と直接結びつくとは思わなかったが、考えてみれば「空」も「ハニワ」も戦争とまったく無縁とはいいきれず、どちらにもしっかり戦争画が出ていたのである。

戦争に動員されたハニワ

「ハニワと土偶の近代」は最初、東京国立博物館で開かれる特別展「はにわ」(2024/10/16-12/08)の前座かおまけ程度の展覧会だとナメていたが、そんなことはない。ハニワおよび土偶のイメージがどれだけ近代の日本美術に浸透していたかを探るもので、予想外におもしろかった。

日本では明治維新や戦時下といった国家の非常時に、みずからのルーツを古代に求め、その出土品に「原始の美」を見出して皇国史観と結びつけようとしてきた。特に皇紀2600年(西暦1940年)を前に国粋的な気運が高まると、ハニワの造形は絵画や彫刻や記念碑などにも取り入れられ、戦意高揚に役立てられていく。その好例が、第3回航空美術展に招待出品された蕗谷虹児の《天兵神助》(1943)である。急降下して突撃する航空隊(だが戦闘機ではなく風雲に乗っている!)を背景に、古代の鎧を着けたハニワ姿の武人が倒れかけた航空兵士を抱きかかえているのだ。ありえない妄想図であり、いわゆる作戦記録画ではないが、戦争画であることは間違いない。

その隣には、戦争画を何点も手がけた清水登之による《難民群》(1941)が出ている。南京陥落の際の難民を描いたうちの1点で、群衆のなかにハニワを彷彿させる姿が認められる。しかし、難民を救うヒーローとしての日本兵の姿が見当たらないので、国威発揚を目的とする戦争画としては意味づけが曖昧だ。

大東亜戦争2周年として発行された3枚組の絵葉書にもハニワが登場する。宮本三郎《シンガポール英軍の降伏》(1943)、小磯良平《香港黄泥涌高射砲陣地奪取》(1943)、吉岡堅二《ハワイ眞珠灣強襲》の3点の戦争画が印刷され、表には武人のハニワが描かれているのだ。3枚1組30銭で売られ、うち10銭が戦費として献納されたという。

このように戦意高揚に利用されたハニワだが、注目すべきは、戦時中厳しく規制されながらも自由な抽象絵画を目指した難波田龍起や小野里利信(オノサトトシノブ)らも、ハニワをモチーフにした絵画を制作していたこと。ハニワは円筒などの幾何学形態の組み合わせで成り立っているため、抽象絵画の免罪符となりえたからである。ここからハニワをセザンヌやキュビスムと関連づける解釈も生まれてくる。古代のハニワが時代をワープして近代戦争や近代絵画と強引に結びつけられたのだ。近代美術館らしい視点の企画展である。

ちなみに同館ではコレクション展で所蔵する戦争画を数点ずつ公開しており、現在は藤田嗣治《ソロモン海域に於ける米兵の末路》(1943)、宮本三郎《山下、パーシバル両司令官会見図》(1942)など9点が展示されている。

戦争の空

チラシに使われている作品が香月泰男《青の太陽》(1969)

その翌日に見た「空の発見」は、江戸時代から現代までの日本絵画史における「空」の表現の変遷をたどるもの。まさに雲をつかむような茫洋としたテーマだが、意外に得るものが多かった。屏風絵や浮世絵では空はすやり霞で覆われたり余白として塗り残したり、ほとんど空として意識されていなかったが、西洋の遠近法を取り入れた洋風画では空間を平等に捉えるため青空が現われてくる。明治以降の近代絵画になると空の表情が豊かになり、現代では空そのものを主題とする作品も登場するといったありさまだ。まさしく「空」の発見である。

その展示の終盤の大きな見どころが、中村研一の《北九州上空野辺軍曹機の体当りB29二機を撃墜す》(1945)という戦争画である。200号の縦長の大画面いっぱいに霞みがかった青空が描かれ、上部に灰色の煙、その下に撃墜されたB29が2機、さらにその下に煙を吐きながら墜落していく日本機が小さく見える。目を凝らすと、左上にはまだ2機のB29が悠々と飛んでいる……。大きな画面の割に主要モチーフは小さくて目立たず、明るい青空が大半を占め、しかも点描風の軽快なタッチで塗られているため、パッと見、印象派の絵と見紛うほど。戦争画としては珍しい作例である。

この絵のあとには、空襲の焼け跡を写生した織田信大の連作「東京戦災スケッチ」(1945)、濃紺の空が印象的な佐田勝《廃墟》(1945)、1945年8月15日の太陽を撮影した濱谷浩《敗戦の日の太陽》(1945)と、敗戦直後の風景を捉えた作品が続く。特筆すべきは、みずからのシベリア抑留体験を描いた香月泰男《青の太陽》である。全57点の「シベリア・シリーズ」のうちの1点で、穴のなかから空を見上げた珍しい構図の作品だ。実はこれ、体験に基づいた絵ではなく、アリの巣のなかから見上げたらこう見えるだろうという想像画。囚われの身だった香月は、「自分の穴に出入りする蟻を羨み、蟻になって穴の底から青空だけを見ていたい」との言葉を残している。青空には星が瞬いているが、アリの穴から見れば昼でも星が見られるという。

同展ではこれらの作品の前に、関東大震災後の光景を描いた鹿子木孟郎《大正12年9月1日》(制作年不詳)と、池田遙邨《災禍の跡》(1924)という2点の大作が展示され、近代日本がまさに災禍の連続であったことを実感させられる。

北川民次の戦争画?

アジア太平洋戦争における戦争画(作戦記録画)に手を染めた画家は、明治後期(19世紀末~20世紀初頭)生まれが大半を占める。世田谷美術館で生誕130年記念展(「北川民次展─メキシコから日本へ」)が開かれていた北川民次も、まさに戦争画世代のど真ん中の1894年生まれだ。しかし北川がほかの画家と異なっていたのは、戦前アメリカ経由でメキシコに15年ほど滞在するなど海外経験が長かったこと。そのため国際情勢に多少は明るかったせいか、あからさまな作戦記録画は手がけなかったものの、同展には銃後の生活を表わした戦争画が何点か出ている。

「聖戦美術展」に出品された《鉛の兵隊(銃後の少女)》(1939)は、少女(画家の長女)が鉛の兵隊人形や戦車のおもちゃで遊んでいる場面を描いたもの。人形の兵隊が日の丸を掲げ、背後に戦闘機が飛んでいることからも戦争画であることは明らかだが、少女が背負っているのが茶髪に青い目をした西洋人形であるのはなぜだろう。その隣の《作文を書く少女(慰問文を書く少女)》(1939)は、戦時中の学校で戦地の兵隊に慰問文を書く課題を出された少女が1行も書けず、うつろな目で鉛筆を眺めているという情景だ。これも戦意発揚という割にノリが悪い。

ちなみに《鉛の兵隊(銃後の少女)》のタイトルは当初《銃後の少女》、《作文を書く少女(慰問文を書く少女)》は《慰問文を書く少女》だった。戦後に改題したとすれば、画家本人は「銃後」や「慰問文」をモチーフにしたことを後悔し、タイトルから消し去りたかったのかもしれない。

もっと直截な戦争画もある。《軍事産業(下絵)》(1941頃)、《戦闘機と男女》(1942)、《出征兵士》(1944)の3点だ。どれも題名からして戦争画であることは疑いないが、反面どれも曖昧さを残している。《軍事産業(下絵)》は戦闘機やパイロット、測量士などで構成された壁画の下絵で、寺田竹雄との共作というが、北川がどこを描いたのかわからない。《戦闘機と男女》は裸の男女の背後にたくさんの戦闘機が飛び交う奇妙な組み合わせだが、裸の男女といえば日本神話より西洋のアダムとイヴを連想させないか。《出征兵士》は多くの人たちに囲まれて兵士が出征していくところ。このテーマでは祝祭ムードに包まれて兵士を送り出すものだが、兵士を含めて全員が無表情で重苦しい空気が漂う。北川の戦争に対する一筋縄ではいかない態度が見え隠れする。

右:北川民次《作文を書く少女(慰問文を書く少女)》 左:北川民次《鉛の兵隊(銃後の少女)》、「生誕130年記念 北川民次展─メキシコから日本へ」、世田谷美術館[筆者撮影]

右:北川民次《作文を書く少女(慰問文を書く少女)》 左:北川民次《鉛の兵隊(銃後の少女)》、「生誕130年記念 北川民次展─メキシコから日本へ」、世田谷美術館[筆者撮影]

戦没画学生と戦争画家

戦争と関わりの深い展覧会もあった。静岡県立美術館の「無言館と、かつてありし信濃デッサン館──窪島誠一郎の眼」(2024/10/12-12/15)である。無言館は画家を目指しながら召集されて戦死した戦没画学生の作品を集めた施設、信濃デッサン館は村山槐多や関根正二ら日本の夭逝画家の作品を所蔵していた美術館(現在は閉館し、KAITA EPITAPH残照館となっている)。窪島誠一郎氏によって建てられた両館に共通するのは、若くして世を去った画家たちに焦点を絞っていることだ。同展はこの二つの美術館のつながりに目を向け、両館のコレクションを中心に展示しているが、ここで焦点を当てたいのは無言館の作品群である。

戦没画学生の作品は、出征前に妻や妹をモデルにした人物画や故郷の風景画など身近なモチーフの小品が大半を占めるが、ここでは省く。戦場で制作された作品もあるにはあるが、家族宛ての軍事郵便に添えた絵を別にすれば数えるほどしかない。休息する兵士を描いた椎野修《小休止》(1943)、満州の草原を写生した日高安典《八月のホロンバイルの夕暮》(制作年不詳)など、一兵卒がつかの間の休息時に描き留めたスケッチ程度の絵である。

そんな戦争画と呼ぶのもはばかられる作品群を睥睨するかのように、会場には藤田嗣治《アッツ島玉砕》(1943)と小磯良平《娘子関を征く》(1941)という2点の記念碑的な作戦記録画が鎮座していて、唖然とした。戦意高揚を目的とした巨匠による渾身の大作(もっとも藤田のそれは目的を超えてしまっている!)と、それによって動員された画学生上がりの兵士による小品との対比……。比べるのも忍びないが、両者の違いはプロとアマのレベルを超えて、大人と子どもほどの違いがある。

実際、戦没画学生たちの生まれはだいたい1910〜1920年代前半で、藤田や小磯ら「戦争画家」より一世代若い。もし彼らがもう少し早く生まれていたら、先輩たちと同じように作戦記録画を制作する側に回っていたかもしれない。誤解を恐れずにいえば、たとえ戦意高揚のためのプロパガンダ絵画であろうとも、たとえ敗戦後に戦犯画家として糾弾されようとも、彼らの多くは志なかばで戦病死するより、戦争画に手を染めるほうを選んだのではないか。

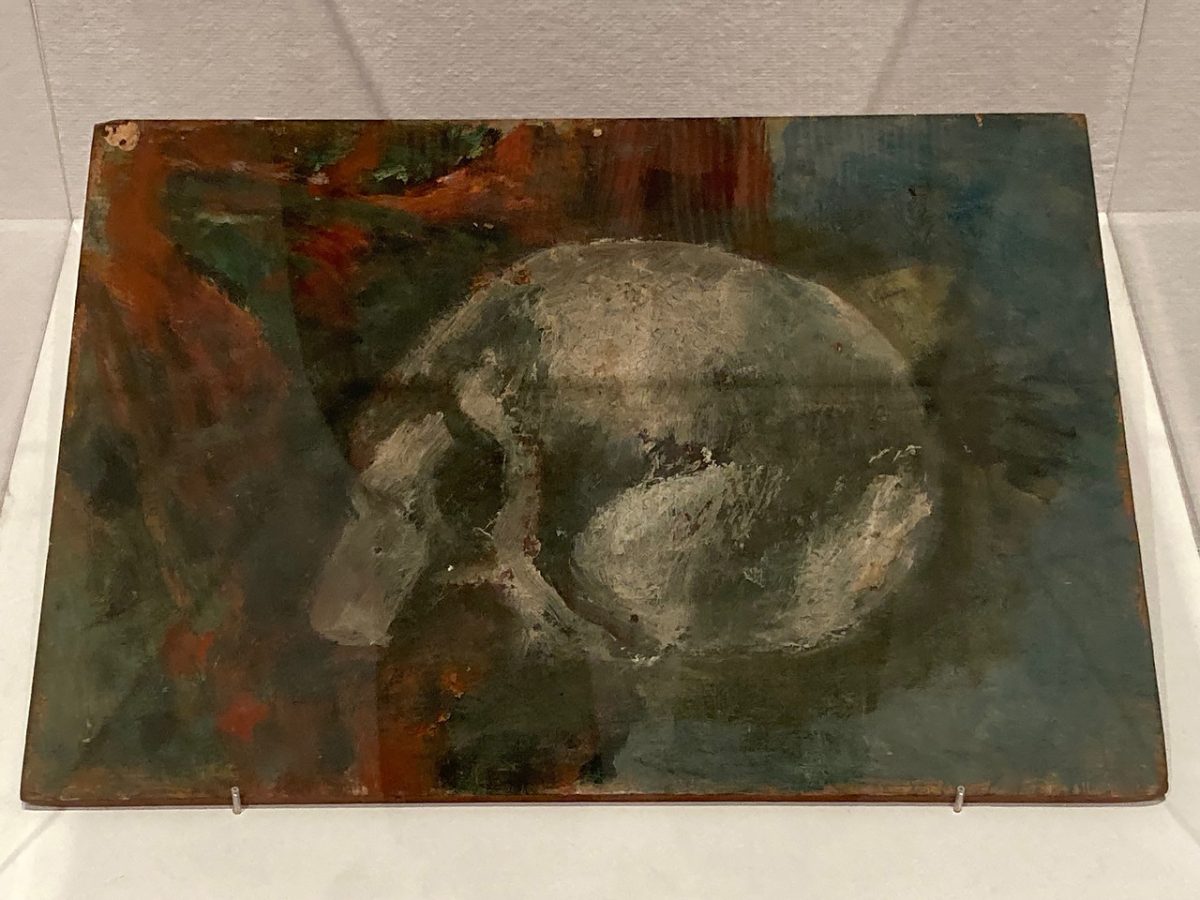

この無言館の創設に窪島氏とともに尽力したのが、2023年に102歳の長寿をまっとうした野見山暁治である。野見山は東京美術学校で彼ら戦没画学生とほぼ同期で、自身も繰り上げ卒業で入隊して大陸に送られたが、病を得て生還。戦後フランスに留学し、東京藝術大学の教授を務め、各地の美術館で個展を開くなど、仲間の分まで生き抜いた。同展には彼の作品も3点出品されているが、そのうちの1点が人間の頭蓋骨を描いた《骸骨》(1947)だ。また、練馬区立美術館では「追悼 野見山暁治 野っ原との契約」(2024/10/06-12/25)が開かれているが、そこにも《横向きの骸骨》(1947)と《花と骸骨》(1948頃)が出ていた(前期のみ)。骸骨は西洋美術では珍しくないモチーフだが、戦後集中的に表われるこれらの骸骨に、野見山はどんな思いを込めていたのだろう。

野見山暁治《横向きの頭蓋骨》、「追悼 野見山暁治 野っ原との契約」展、練馬区立美術館[筆者撮影]

野見山暁治《横向きの頭蓋骨》、「追悼 野見山暁治 野っ原との契約」展、練馬区立美術館[筆者撮影]

第1次世界大戦と日清・日露戦争

戦争画といえば狭義にはアジア太平洋戦争時の「作戦記録画」を指すが、広くは銃後の生活や戦後の情景を描いたものも、それ以外の戦争も含まれる。史上初の「大戦争」または「世界戦争」と呼ばれた第1次世界大戦の戦争画を見たのは、町田市立国際版画美術館での「両大戦間のモダニズム:1918-1939 煌めきと戸惑いの時代」(2024/09/14-12/01)においてである。

展覧会は二つの世界大戦間に花開いたモダニズム文化を、版画を通して探ろうというものだが、その序盤にオットー・ディクスの「戦争」シリーズ(1924)4点が出ていたのだ。ディクスは日本の従軍画家とは違い志願兵として参戦したが、戦場で凄惨な死体や負傷兵の姿を目の当たりにし、戦後になって版画や油彩画で生々しく表現した。このように戦争の残酷さを暴くような作品は、日本にも丸木位里・俊の「原爆の図」シリーズのような例はあるが、従軍した画家がみずからの戦闘体験に基づいて描いた戦争画というのはあまり見たことがない。本人が生還しない限り描きようがないし、生還したとしても思い出したくもないのではないか。

これらおぞましい光景を描いた作品は戦意高揚を煽るどころか、逆に見る者の反戦・厭戦気分を高めたはずだ。ディクスはその後も両大戦間のドイツ社会をグロテスクに暴き出したため、台頭してきたナチスからにらまれ、「退廃芸術」の烙印を押されることになった。

さらに遡って、日清・日露戦争の戦争画にも出会った。岐阜県美術館の「PARALLEL MODE:山本芳翠 ─多彩なるヴィジュアル・イメージ─ 」(2024/09/27-12/08)においてである。山本芳翠(1850-1906)は黒田清輝以前の油絵の黎明期を生きた洋画家のひとりで、まとめて見るのはこれが初めて。わざわざ岐阜まで足を伸ばしたのは、浦島太郎伝説を描いた《浦島》(1893-95頃)や、十二支にまつわる逸話を表わした寓意画の連作「十二支」(1892)など、日本や中国の説話を西洋的リアリズムで描いた油絵を見たかったからだが、それについてはここでは触れない。予想外だったのは、日清・日露戦争に取材した戦争画も出品されていたことである。

芳翠は日清戦争の勃発した1894年に大陸に渡って戦地を訪ね、帰国後「明治二十七八年戦地記録図」(1895-1897)と題する15点の連作を完成させて宮内省に納入した。日本軍が敵陣の城壁を登る場面や、夜の闇のなかでの野営図、敵艦の沈没する瞬間などを雄大な風景のなかに描いた記録画だが、おもしろいのは画面の上下に日本画風の金のすやり霞を入れていること。宮内省に献上するための配慮かもしれないが、これでは記録画としてのリアリティが軽減してしまいそうだ。

その10年後には日露戦争にも従軍し、現地で水彩による「遼陽附近写生図」(1904)12点(ただし兵士や戦闘場面はなく、ただ戦地を写生した風景画)、帰国後には油彩の《唐家屯月下歩哨図》(1906)を制作した。これらも宮内省に献上され、現在は「明治二十七八年戦地記録図」とともに皇居三の丸尚蔵館に収められている。戦争画の扱いは時代によって、また戦いの勝敗によって大きく異なることがわかる。

現代美術のなかの戦争画

現代美術展にも戦争画は登場する。かつての作戦記録画の再解釈もあれば、アイロニーとしての戦争画もある。まず群馬県の富岡市立美術博物館・福沢一郎記念美術館で見た「Fukuzawa Re:birth 福沢一郎×平川恒太・ユアサエボシ・江上越」(2024/08/10-10/28)展における平川の作品である。

同展は福沢一郎に関心を寄せる若手アーティスト3人を選び、彼らの近作と福沢作品を並べてみるという世代を超えたコラボレーションの試み。そのなかの平川による「Trinitite」シリーズの3点(2021、2024)は、いずれも一見真っ黒に塗られたモノクローム絵画だが、よく見ると角度によって画像が浮かび上がってくる。それぞれ福沢一郎《船舶兵基地出発》(1945)、藤田嗣治《大柿部隊の奮戦》(1944)、松見吉彦《十二月八日の租界進駐》(1943)という3人の作戦記録画を黒一色の原寸大で模写したものだが、これらを戦争画と認識することはタイトルを見ない限り不可能に近い。その黒はわれわれ現代人と戦争画との遠い距離を表わしているのかもしれない。

右3点:平川恒太「Trinitite」シリーズより 左:福沢一郎《悪のボルテージが上昇するか21世紀》(1986)、「Fukuzawa Re:birth 福沢一郎×平川恒太・ユアサエボシ・江上越」展、富岡市立美術博物館・福沢一郎記念美術館[筆者撮影]

右3点:平川恒太「Trinitite」シリーズより 左:福沢一郎《悪のボルテージが上昇するか21世紀》(1986)、「Fukuzawa Re:birth 福沢一郎×平川恒太・ユアサエボシ・江上越」展、富岡市立美術博物館・福沢一郎記念美術館[筆者撮影]

国立新美術館で開催中の「荒川ナッシュ医 ペインティングス・アー・ポップスターズ」は、荒川が選んだ20数人の画家を「ポップスター」と見なし、彼らの作品を中心にインスタレーションやパフォーマンスを展開するという賑やかな企画展だが、そのうちの1点に丸木俊(赤松俊子)《アンガウル島に向かう》(1941)がある。パラオ諸島の鉱山に向かう労働者を描いたこの絵は戦争画ではないが、日本の南洋進出を表わしたもので、まさに日米開戦の年の制作である。この年、彼女は丸木位里と結婚し、敗戦後二人で「原爆の図」を共同制作することになるが、船中でうずくまる労働者の姿は「原爆の図」に登場する被災者を先取りするようだ。

丸木俊(赤松俊子)《アンガウル島に向かう》、「荒川ナッシュ医 ペインティングス・アー・ポップスターズ」展、国立新美術館[筆者撮影]

丸木俊(赤松俊子)《アンガウル島に向かう》、「荒川ナッシュ医 ペインティングス・アー・ポップスターズ」展、国立新美術館[筆者撮影]

東京都現代美術館の「日本現代美術私観」は、コレクターの高橋龍太郎氏が30年近くにわたって集めた日本の現代美術を公開するものだが、厖大な量を誇るコレクションのなかには現代の戦争画ともいうべき作品が見え隠れする。たとえば、村上隆の「ポリリズム」シリーズ(1989-1991)には小さなアメリカ歩兵のフィギュアが貼りついているし、会田誠の《紐育空爆之図》(1996)は、炎上するマンハッタンの上空をゼロ戦が無限大を描くように旋回するという不埒きわまりない屏風絵だ。戦後アメリカ文化に染まった敗戦国日本の屈折した心情が読み取れないだろうか。

手前:会田誠《紐育空爆之図》 奥:会田誠《大山椒魚》(2003)、「日本現代美術私観」展、東京都現代美術館[筆者撮影]

手前:会田誠《紐育空爆之図》 奥:会田誠《大山椒魚》(2003)、「日本現代美術私観」展、東京都現代美術館[筆者撮影]

山口晃の「當卋おばか合戦」シリーズ(1999-2001)は、絵巻風の合戦図を現代風にアレンジしたもので、よくみると兵士がバイクに乗っていたりする。また、千葉和成「ダンテ『神曲』現代解釈集」シリーズ(2011-2017)は『神曲』の「地獄篇」に想を得た作品だが、ボッシュの地獄図や戦争画や福島原発事故など古今東西の地獄絵図を集大成したような作品群となっている。以上の4人が1960年代生まれなのは偶然ではないだろう。彼らはモダニズムの終焉後、社会に対してアイロニカルな視線を向け始めた世代である。

最後にもういちど同展覧会の導入部に戻ってみると、最初の展示作品は1947年制作の久保守《戦後の風景》であった。枯れ木の立つ寂しい公園らしき風景を描いた油絵で、これは高橋コレクションではなく美術館からの借り物だという。賑やかな現代美術展の冒頭に、あえてみずからの持ち物ではない殺風景な《戦後の風景》を据えたのは、敗戦翌年の1946年生まれの高橋氏にとってそこが出発点であり、まさしく原風景といえるものだからではないか。

ロシアのウクライナ侵攻もイスラエルを軸とする中東情勢も先行きが見えないなか、2025年にはアジア太平洋戦争終結80年に加え、日清戦争130年、日露戦争120年を迎える。果たして来年はどのような戦争画が見られるだろうか。楽しみにしたい、といいたいところだが、楽しんでる場合ではないか。

関連レビュー

平川恒太 「Talk to the silence」|村田真:artscapeレビュー(2021年12月01日号)

没後50年 中村研一展|村田真:artscapeレビュー(2018年04月01日号)

画家たちと戦争:彼らはいかにして生きぬいたのか|村田真:artscapeレビュー(2015年08月15日号)