2024年から2025年へと年が移り、年末年始の慌ただしい時期にあまり写真展に足を運べなかったこと、個人的な事情で東京を離れることが多かったことが重なって、いつもより紹介する展覧会、写真集の数が減ってしまった。年が明けて、ほぼ普段通りの日常が戻ってきたので、次回以降はもう少し目配りができるようになるだろう。今年はどんな年になるだろうか。国内外でも社会状況に大きな変化が起こりつつあり、写真の世界もその影響を受けざるを得ない。見ること、書くことで、しっかりとフォローしていきたいものだ。

2024年12月1日(日)

写真展は会期が短いものが多いので、うっかりしていると終わってしまう。今日はぎりぎり間に合って、2つの展覧会を見ることができた。

植田真紗美「知らなくていいこと」(Koma gallery、2024/11/19-12/01)では、2013年に亡くなった父親を中心に、家族のスナップ写真をまとめている。植田は幼い頃に父と離れて暮らしていた時期があり、その後また一緒に住むようになったのだという。複雑な感情の機微を孕んだ家族関係が想像できるのだが、写真にはそのあたりはあまり写りこんでいない。淡々と、微妙な距離を保ちつつ、家族との日々が綴られていく。父親との距離の取り方が難しく、なかなか発表できなかったようだが、その分、削ぎ落としとともに熟成が進んで、味わい深い、ピュアな印象を与える写真群となった。

「知らなくていいこと」展での植田真紗美 展示風景[筆者撮影]

「知らなくていいこと」展での植田真紗美 展示風景[筆者撮影]

加瀬息吹「Smile Jamaica」(Nine Gallery、2024/11/26-12/01)は、2021年に九州産業大学写真映像学科を卒業した若い写真家の個展。加瀬はジャズ・シンガーだった母親の仕事の関係もあり、幼い頃からジャマイカをよく訪れていた。高校生(17歳)のときに長期滞在し、以後何度となく足を運んで撮影を続けた。会場に撒き散らすように展示されたヴィヴィッドなカラー写真は、彼の思いや息遣いをストレートに伝えてくれる。特に、同世代の若者たちに温かみのある視線を向けたスナップ、ポートレート写真がいい。展示に合わせて、写真集『Jamaican Vybz』(東京キララ社)も出版された。

「Smile Jamaica」展での加瀬息吹[筆者撮影]

「Smile Jamaica」展での加瀬息吹[筆者撮影]

2024年12月3日(火)

日本の現代文学において独特の位置を占める安部公房。神奈川近代文学館の40周年記念展として開催された「安部公房展|21世紀文学の基軸」(2024/10/12-12/08)は、初期の習作から最後の長編小説となった『カンガルー・ノート』(新潮社、1991)に至る文学作品だけでなく、劇作家や演出家としての旺盛な活動までもがフォローされていた。安部は写真にも意欲を持ち続けていた。ダンボールの箱に入って移動する元写真家を主人公とした『箱男』(新潮社、1973)を執筆していた頃から、カメラやレンズを買い揃え、写真を集中的に撮影し始めた。本展には、安部が自らプリントしたものを含むスナップ写真も展示されており、今年8月に出版された『安部公房写真集』(新潮社)とあわせて、都市の路上を掠めるように切り取った写真の仕事に、あらためて注目が集まりつつある。

「安部公房展|21世紀文学の基軸」 展示風景[筆者撮影]

「安部公房展|21世紀文学の基軸」 展示風景[筆者撮影]

2024年12月5日(木)

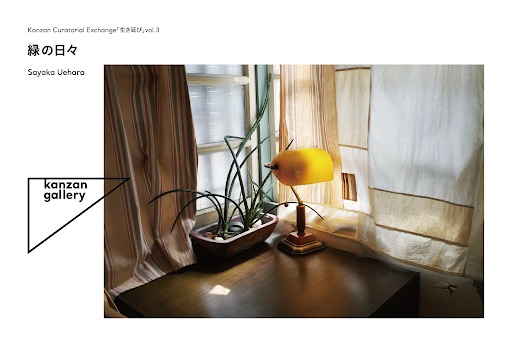

写真家・写真研究者の小池浩央がキュレーションするKanzan Galleryの連続展「生き延び」の第3弾として、上原沙也加「緑の日々」(2024/11/09-12/15)が開催された。上原はこれまで、在住する沖縄で撮影したスナップ写真を発表してきたが、その雰囲気は先行世代とはだいぶ違っていた。沖縄出身の写真家たちは、どうしても、その風土性、歴史性を前面に出すことが多い。上原はそこから意識的に離れて、彼女自身の固有の生のあり方に細やかに寄り添いつつ、日々の出来事を、鮮やかな夢を見ているような映像の連なりとして組織している。今回の「緑の日々」では、台湾の都市の日常を撮影した写真、19点を展示していたが、上原のスナップ写真の「受動的かつ開かれた態度」(小池浩央)は、撮影場所がどこでも変わりがないのではないだろうか。

上原沙也加「緑の日々」[筆者撮影]

上原沙也加「緑の日々」[筆者撮影]

2024年12月13日(金)

台湾の蘇厚文の写真集『流動的辺界 / SOMETHING VIBRANT』(2024)が赤々舎から出版され、それに合わせた同名の展覧会が京都PURPLEで開催された(2024/12/12-12/29)。1980年生まれの蘇は、新北市安坑に移住し、当地を流れる新店川とその周辺に住む人々にカメラを向け始めた。2014~2023年まで約10年にわたって撮り続けた写真をまとめた本作で特に興味深いのは、「河の民」とでもいうべき人々の佇まいである。刺青の若者、逞しい体つきの男たち、「河童」を思わせるちょっと剽軽な雰囲気を漂わせる人物など、蘇の人間観察の成果がよくあらわれていた。床にまで写真を並べた展示構成も、なかなか工夫されていた。

「流動的辺界 / SOMETHING VIBRANT」展での蘇厚文 展示風景[筆者撮影]

「流動的辺界 / SOMETHING VIBRANT」展での蘇厚文 展示風景[筆者撮影]

2024年12月16日(月)

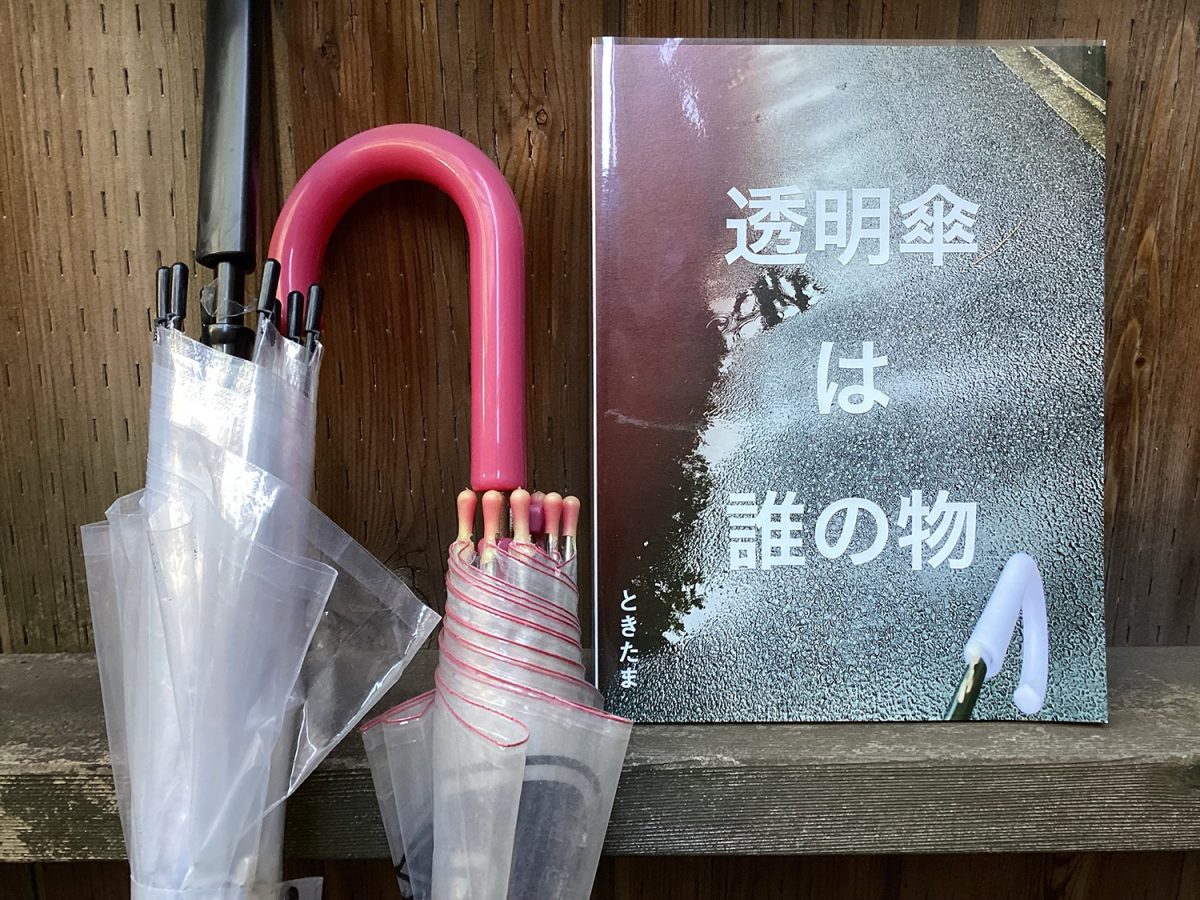

ときたまは2016年から、スマートフォンで身の回りの光景を撮影し始めた。そのうち、街のあちこちで見かける「透明傘」(ビニール傘)が気になってきた。「透明傘」は不思議な存在で、自分の傘が誰かに持っていかれたとしてもそんなに気にならない。お店の人が他人の傘を「持っていってもいいですよ」と手渡してくれることもある。老若男女や、職業や社会的地位などにかかわりなく誰でも持っている。これだけ「透明傘」が普及している国は日本以外にはないだろう。そんな「透明傘」の、無名性や社会的な共有性を面白く感じて、集中して撮影しはじめたスナップ写真をまとめた写真集が、『透明傘は誰の物』(トキヲ)である。目の付け所のよさだけでなく、日常から日本社会を見つめ直していく批評性を強く感じる。なお、本書の刊行に合わせて、飯沢耕太郎との二人展「透明傘とアフリカ」(巷房、2024/12/16-12/21)が開催された。

ときたま『透明傘は誰の物』[筆者撮影]

ときたま『透明傘は誰の物』[筆者撮影]

2024年12月21日(土)

朝山まり子の写真作品は、山岳写真というジャンルに分類されるだろう。だが、山の自然環境や生き物を記録する山岳写真とはやや違う。彼女の関心の対象は、むしろ「山にいる」こと、風や光や空気感そのものを肌で感じることなのではないだろうか。今回の個展「山、おりおり」(YY ARTS、2024/11/20-2025/01/16)の展示作品にも、そんな志向性がよくあらわれていた。今回の展示作品の「裏テーマ」は富士山だという。とはいえ、いかにも富士山っぽい写真はあまりない。あまり目につかない場所にカメラを向け、地表や植生のあり方を繊細に捉えた、むしろ意外な富士山の風景を見せてくれる。写真に「折り目をつける」という新たな手法も試みており、意欲的に自分の世界を拡張していこうとする姿勢が感じられた。

「山、おりおり」展での朝山まり子 展示風景[筆者撮影]

「山、おりおり」展での朝山まり子 展示風景[筆者撮影]

2025年1月8日(水)

会場に展示されていたのは38点だが、もっと数が多いように見える。壁にぎっしりと詰まって並んでいるそれぞれの写真から発するエネルギーの照射量がただ事ではないのだ。「名古屋:前衛写真の系譜 1930〜50年代」(MEM、2025/01/07-01/26)の出品作家は、坂田稔、後藤敬一郎、高田皆義、田島ニ男、服部義文、山本悍右。タイトルが示すように、戦前から戦後にかけて、名古屋を舞台に旺盛な創作意欲で作品を発表していった写真家たちである。彼らは、1939年に結成された「ナゴヤ・フォトアヴァンガルド」に代表されるように、「前衛写真」の理念を追い求め、互いに切磋琢磨しながら雑誌の刊行や展覧会などの活動を展開した。彼らの作品には、独特のアクの強さというか、ややグロテスクでエロティックな要素も積極的に取り込んでいく貪欲さが感じられる。しかも、そのエネルギーの発露が、戦前の一時期だけでなく1950年代まで続いたことは注目に値する。戦後の「主観主義写真」の大きな源泉となったのが、名古屋の写真家たちであったことを、本展でしっかり確認することができた。

「名古屋:前衛写真の系譜 1930〜50年代」 展示風景[筆者撮影]

「名古屋:前衛写真の系譜 1930〜50年代」 展示風景[筆者撮影]

2025年1月17日(金)

住む場所を変えると、写真の雰囲気も変わってくる。2020年から神奈川県茅ヶ崎に住むようになり、その住居の近くの海辺の光景を撮影し始めた鵜川真由子の新作展「海辺のカノン」(コミュニケーションギャラリーふげん社、2025/01/07-01/26)を見て、そんな風に強く感じた。光、風、波などの自然現象、味わい深い建物や砂浜の漂流物、海辺の街で出会った人々など、被写体の幅はかなり大きいが、ゆったりとした時間の流れ、開放的な空気感が共通している。その、のびやかな風通しのよさとスケール感が、以前とは違ってきているように感じた。広告写真の仕事とドキュメンタリー、スナップ写真の撮影を両立させて、意欲的な活動を展開してきた鵜川だが、本作で一皮剥けた印象を受ける。なお、大胆さと繊細さが同居する、町口景デザインの同名の写真集が、Case Publishingから展覧会に合わせて出版された。

「海辺のカノン」展での鵜川真由子 展示風景[筆者撮影]

「海辺のカノン」展での鵜川真由子 展示風景[筆者撮影]

2025年1月21日(火)

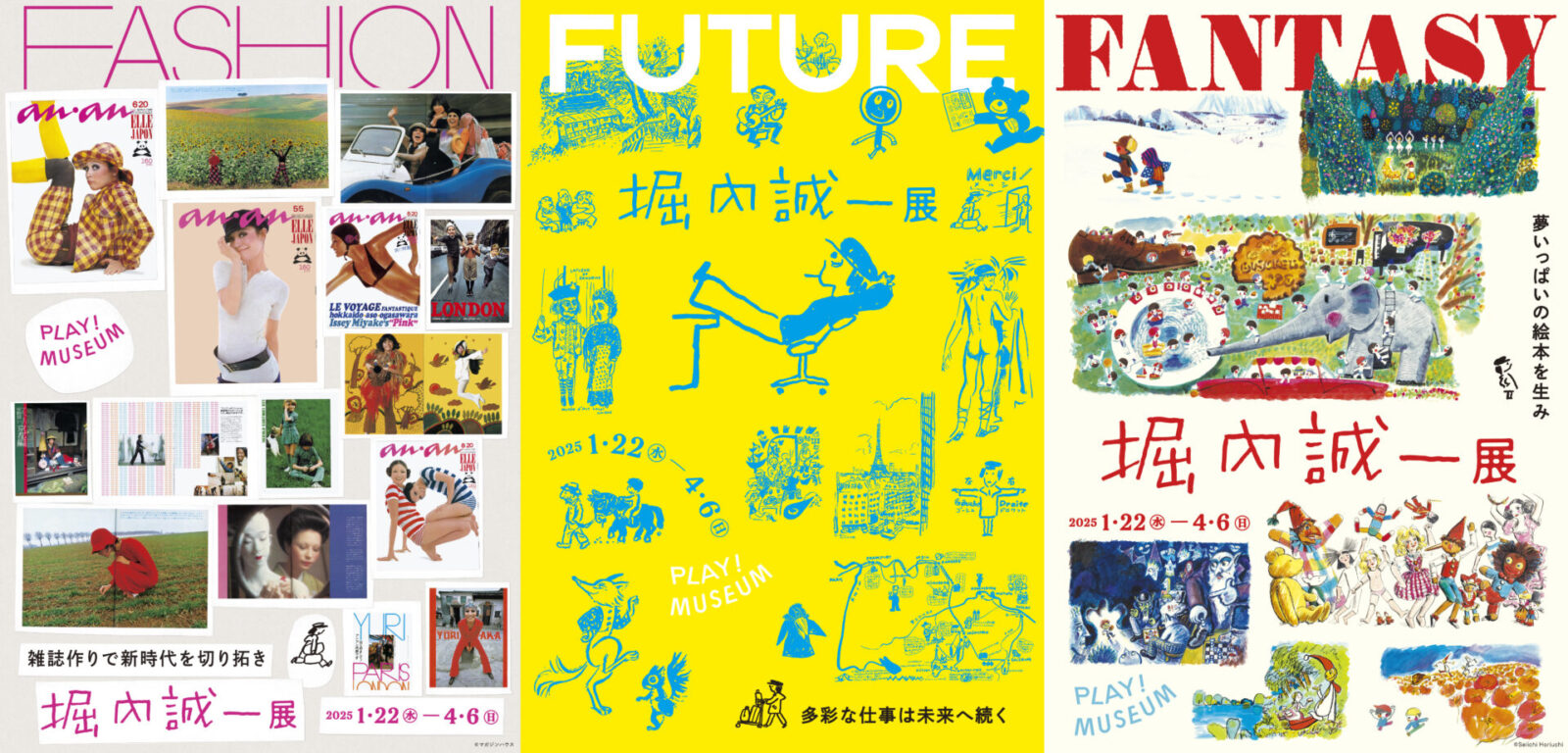

東京・立川のPLAY!MUSEUMで「堀内誠一展 FASHION・FANTASY・FUTURE」(2025/01/22-04/06)がスタートした。伝説的なアート・ディレクター/イラストレーターの仕事を、雑誌『anan』(平凡出版、現・マガジンハウス)での仕事を紹介する「FASHION」、絵本作家としての活動に焦点を当てた「FANTASY」、多彩な作品を各界の100人以上の人たちの堀内へのオマージュの言葉とともに見せる「FUTURE」の3部構成で見せる大規模展である。どのパートも熱気あふれる素晴らしい展示なのだが、やはり1970年の創刊号から49号まで、約2年間アート・ディレクションを担当した『anan』のパートは圧巻だった。この時期に、堀内が立木義浩、立木三朗、吉田大朋、沢渡朔らと組んで展開した『anan』の写真構成は、日本の写真表現の歴史のなかでも、最も輝かしい成果のひとつといえる。写真家たちの能力を十分に発揮させる場を作り上げ、彼らの写真を完璧なデザイン・レイアウトで誌面におさめていくヴィジュアル・センスのよさにあらためて感嘆させられた。

なお、同展に合わせて刊行された堀内の作品集『世界はこんなに 堀内誠一』(ブルーシープ)には、堀内自身がプライヴェートで、あるいは『anan』や『BRUTUS』のために撮影した写真が多数おさめられている。それらの写真もまた、遊び心と、画面構成の能力とが合体した素晴らしいものだ。「写真家・堀内誠一」の仕事にスポットを当てた展示も企画できるのではないだろうか。

「堀内誠一展 FASHION・FANTASY・FUTURE」 会場写真[撮影:植本一子 © Seiichi Horiuchi]

「堀内誠一展 FASHION・FANTASY・FUTURE」 会場写真[撮影:植本一子 © Seiichi Horiuchi]

2025年1月22日(水)

以前、沖縄の平和運動家、

阿波根昌鴻「人間の住んでいる島」 展示風景[筆者撮影]

阿波根昌鴻「人間の住んでいる島」 展示風景[筆者撮影]

関連記事

上原沙也加「眠る木」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2023年01月15日号)

ときたま「ヱビス日記」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2023年06月15日号)

アヴァンガルド勃興 近代日本の前衛写真|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2022年06月15日号)

山本悍右展|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2017年02月15日号)

朝山まり子/岡部稔「EMON AWARD 4 Exhibition」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2015年09月15日号)