山口情報芸術センター[YCAM]で共同制作・発表された山内祥太の新作《匂いのモニュメント──忘れ去られたエロス》(2025)。これは人々や物が発する匂いが制御された未来社会を舞台に、失われゆく人間性を問うパフォーマンス&インスタレーション作品だ。バイオテクノロジーの知見を活用し、人体から採取された匂いの成分から人工的に培養された匂い(体臭)を用いた本作では、パフォーマーたちが匂いをめぐって儀礼的な所作をみせる。コロナ禍以後、他者の匂いへの意識が変容するなか、山内は批判や否定に終始せず、人間の感受性の再生を静かに示唆する。そんな作品の本質を抉りだすインタビューの聞き手は、NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]主任学芸員の畠中実氏に務めていただいた。(artscape編集部)

山内祥太氏(左)と畠中実氏(右)[撮影:塩見浩介][提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

匂いの墓、無地のTシャツ、デキャンタ──匂いのメディウム

畠中実(以下、畠中)──今回の《匂いのモニュメント──忘れ去られたエロス》について、初めに素直な印象からお話したいと思います。特に印象的だったのが、公演後のトークイベントで話されていた「大衆の体臭」というキーワードです。それによって、作中で扱われているのが誰か個人の匂いというよりは、もっと抽象的かつ総体的な人間の匂いとして拡大して捉えるべきものなのだと理解しました。また、作中では匂いというものが存在しなくなったあとの世界を描いたストーリーが展開されますね。すると「モニュメント」という単語からは「失われた匂いの墓標」ということから、「匂いを失った人類の記念碑」という意味も感じられ、非常に示唆的でした。これまでも匂いをテーマにした作品を手掛けられている山内さんにとって、今作が出来上がるまでの経緯はどのようなものだったのでしょうか。

山内祥太(以下、山内)──2023年のKYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭で発表した《汗と油のチーズのように酸っぱいジュース》(山内祥太&マキ・ウエダ)がきっかけとなっています。そこで初めて匂いを扱った演劇作品を制作したのですが、それをYCAMの皆さんが見に来てくださいました。その後、YCAMでも同作を発表できないかというお話をいただいたものの、私としてはそのまま再演するのではなく、YCAMとの共同制作というかたちで新作を作ってみたい、と提案させていただきました。新しく匂いをテーマにした作品を制作するのはいかがでしょうか、と。

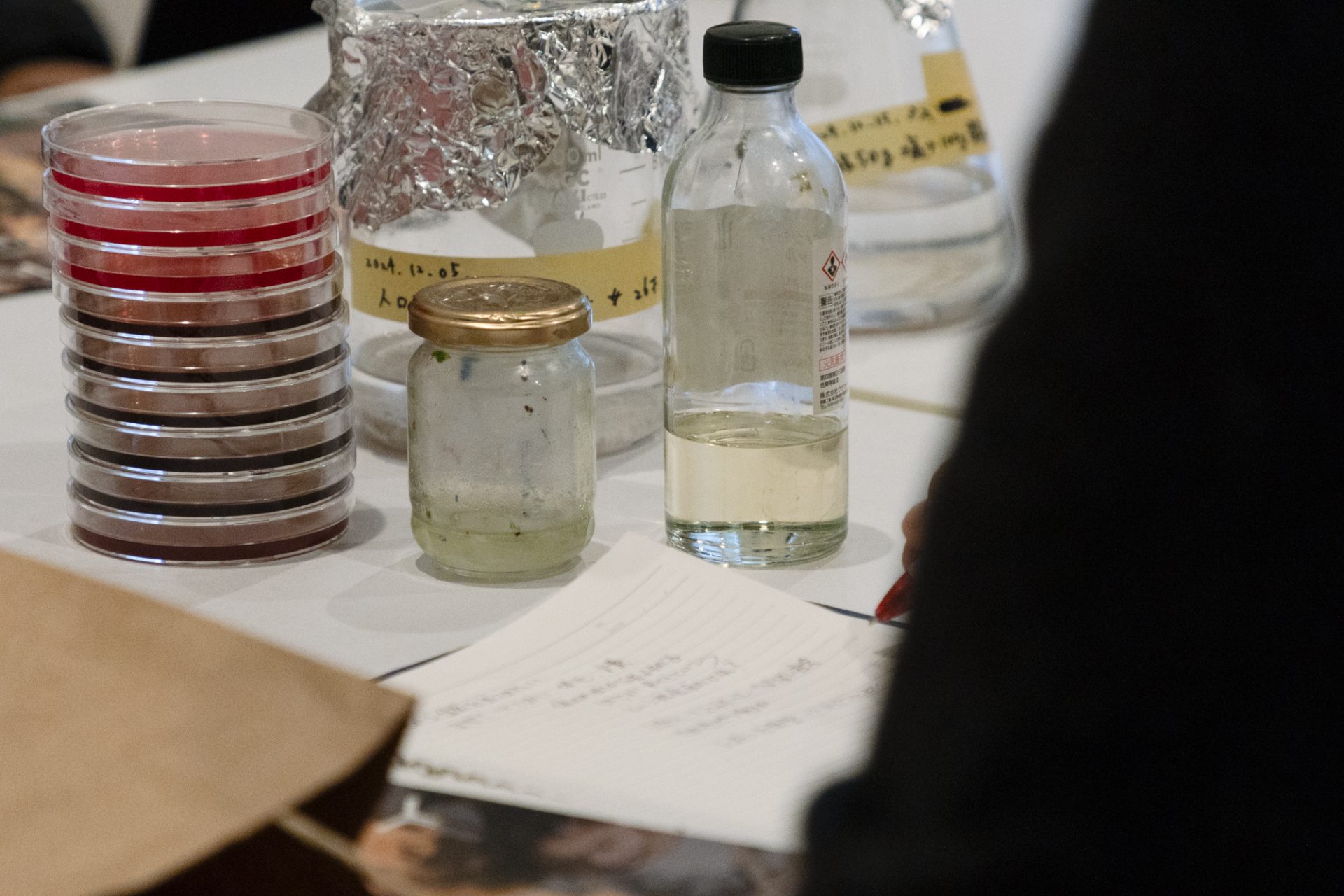

共作に際して重要だったのが、「YCAM InterLab」の存在です。ここには外部の研究機関でもバイオテクノロジーに関わる研究者の方がいたり機材を有したりしていて、野生の酵母などの菌を採取するプロジェクトをはじめ、さまざまなリサーチが行なわれています。研究者の方々と話すなかで学べたこととして、皮膚に棲みつく微生物である、常在菌が汗の成分を分解することで匂いや体臭が生まれているという研究事例がありました。このようなみなさんの知見を生かすのはもちろん、山口大学で匂いの研究をされている先生など、外部の研究者の方々とも対話を重ね、私たちが普段生活しているときの体臭を再現するような作品を作ってみたいと思うようになりました。

畠中──匂いを表現するにあたっては、特徴的な造作とメディウムが用いられていて、インスタレーションとしても印象的でした。開場時からインスタレーション空間に解放された観客は、じつはすでに始まっているパフォーマンスの空間にいたわけですね。そうした今回の演出から解説いただけるでしょうか。

山内──まず、観客が入場してすぐの時間は、展示のような空間演出を心がけました。会場には「匂いの墓」というオブジェが4基、設置されています。オブジェの上部には、パフォーマーたちから採取された皮膚上の常在菌を培養した約30枚ほどのシャーレが配置されています。白衣を着た科学者風のパフォーマーがシャーレの温度管理をし、限定された範囲に匂いを発生させます。このとき他のパフォーマーたちは普段着を着て、まさに大衆に紛れている状態です。この時間は15分間程度あり、会場に吊られたTシャツが動いていることと、科学者が墓を徘徊しながら匂いの墓を管理するのみという静的な時間が流れます。そして15分経ったあとから徐々に展開していきます。

「動」の時間に入ると、パフォーマーが会場内を練り歩き始めます。パフォーマンスの前半、時間の経過とともに増えていく無地のTシャツは、脱臭された私たちの個性を想起させます。パフォーマーは、そこに消臭スプレーのようなデオドラントを水で希釈したものを吹きかけており、その香りが会場内にほのかに漂うようになります。パフォーマンスの後半、パフォーマーたちが手にしているのは、ガラスのデキャンタという小道具です。このデキャンタに培養された匂いの成分を入れ、お互いに匂いを嗅ぎ合ったり、匂いを混ぜ合わせたりします。また、観客にもその匂いを嗅がせ、共有する場面が展開されます。この姿は、体臭が失われた未来における新たなコミュニケーションのかたちとして提示されます。本作ではこのように、匂いをめぐるさまざまなメディウムを用いています。

「匂いの墓」[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)][提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

ガラスのデキャンタ[撮影:塩見浩介][提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

畠中──隣にいた人が観客ではなく演者だったことに驚きました。

山内──そこは本当に議論を重ねました。これまでの作品では必ず何らかの衣装を作っていたのですが、パフォーマーの方々には本当に朝着てきた服のまま参加してもらうことも考えていました。最終的に「普段着」という設定で固定することにはなったものの、華美な衣装などを作りこむことはせず、大衆的な装いのままの状態を目指しましたね。

じつは、私の父親と母親がファッションデザイナーとパタンナーをしています。服作りの現場をずっと目にしてきた環境で育ち、それが作品に影響を与えているのかもしれません。近年の私のパフォーマンス作品には必ず「服を着て脱ぐ」という所作が入ります。服の着脱によって、ある種の場面転換の効果を持たせているんです。今回の場合は、パフォーマーが普段着から白い無機質なTシャツに着替えるシーンによって現代から未来へと時間が推移していく様子を表現しています。

《匂いのモニュメント──忘れ去られたエロス》[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)][提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

大衆と個の往還──『華氏451度』との共鳴

畠中──つぎに、今作で描かれるストーリーについてお聞きしたいと思います。

山内──まずおおざっぱには、つぎのようなあらすじがあります。

「本作では、匂いを発する人や物が過度に制限された結果生じる「無臭社会」とも言える未来の世界が描かれます。ここでは自身を表現する匂いも、記憶を呼び起こす匂いもありません。未来の人々は、失ってしまった匂いをどのように悼むのでしょうか。」★1

山内祥太氏[撮影:塩見浩介][提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

畠中──今回のテーマである匂い、特に体臭について考えると、非常に複雑な問題が浮かび上がってきますね。体臭を感じてしまうことは気分のいいものではなかったりします。それは、意識したくなくても意識してしまうものであり、だからこそ、意識のなかから締め出したいという意識が強く働いてしまう。あるのにない、という微妙な立場に置かれます。例えば、電車で強い体臭の人がいた場合、周囲の人々がそれを「ないこと」にしようとすることは容易に想像できます。しかし、脱臭や除菌といったかたちで体臭が本当になくなってしまった場合に、エロスや性愛の観点から考えれば、「匂いが懐かしい」と感じる人たちが出てきうる──今作のストーリーでは、そのようなある種の匂いの回復運動とも言えるような側面が描かれもします。社会における体臭をめぐる複雑な状況が表現されていると思いました。

山内──ええ。特にコロナ禍を経て、この問題はいっそう複雑になったと言えるのではないでしょうか。人々や衣服の匂いに対する防衛的な姿勢が、明らかに一段階上がったと感じています。つまり、ソーシャル・ディスタンスによって自分たちの匂いしか嗅いでいない時間が長く続いたことで、他者に対する抵抗感が増大したのではないかと。そして敷衍して考えれば、これは匂いだけの問題ではありません。人間の発散物全般、すなわち言葉や思想、さまざまな表現に対しても同じことが言えます。心が痛むことや強い感情を呼び覚まされることを避け、平穏無事に暮らしたいという願望が一般化したように思うのです。しかし、そうした漂白化を追求しすぎると、私たちが本来持っていた感受性や、より根源的な意味での人間らしさまでも失ってしまう危険性があるのではないでしょうか。いっぽうで、アーティストとしては、現状に対する批判的なことだけをいたずらに表現したいということでもありません。そのため、どのようなストーリーを描くかは非常に気を遣いました。

畠中──それこそSF的なシナリオにおいては、体制批判のためのディストピアめいた未来像が描かれることが多いですね。例えば、レイ・ブラッドベリのSFの古典とも言える『華氏451度』では、思想統制のために読書が禁じられ、焚書が行なわれている世界が描かれています。本を隠し持っている人々は、本を奪われ焼き払われてしまう。主人公モンターグは、書物が禁じられた社会で焚書官として働いていましたが、ある日、密かに本を所持する女性と出会い、本の魅力にとりつかれます。結果、焚書官としての立場を追われたモンターグは、最終的にそれぞれが一冊の本を暗記し、その内容を後世に伝えることを使命とする人々のコミュニティと出会います。そこでは、みなが本の題名を名前として持っていて、その名前で呼び合っています。例えば「わたしは『不思議の国のアリス』」といった具合です。モンターグは彼らの生き方に共感し、自らも一冊の本を暗記することでコミュニティに加わります。こうして、彼は新たな人生を歩み始め、知識と自由を守るための活動に身を投じるのです。このストーリーには、《匂いのモニュメント》に似た構造を感じますね。

山内──おっしゃるとおり、『華氏451度』を脚色したトリュフォーの同名の映画は、制作チーム全員で共有した重要な参照先でした。いま畠中さんからその作品が言及されたことに驚くとともに、たいへん納得してもいます。

畠中──『華氏451度』では、ある一冊の本が一人の人間と重ね合わされているという設定が非常に印象深いですよね。今回の作品でも、匂いという極めて個人的なものが扱われています。人工的に作り出された匂いを、自分の匂いとしてアイデンティファイする過程が象徴的でした。それはデキャンタ内の香りを自らに振りかけるという所作で表現されています。「体臭=大衆」というダブルミーニングのキーワードが作品を貫きつつも、最終的には匂いが個人に返されているとも考えられました。

山内──個人と大衆性の往還は、本作においても重要なテーマです。個人が所有する匂いをカクテルのように混ぜ合わせ、それを交換し合うシーンがあります。そこで初めて、自分以外の他者の存在が匂いとして、ガラスのデキャンタの中に収められていく。これがある種の「モニュメント」として機能していくんです。あれはただの液体のようですが、そこにはいろんな人の匂いが混ざり合っている。それが徐々に増えていって、私たちがそこにいたことを証明する証となる──匂いのモニュメントという言葉に込めた意味は、まさにそこにあります。

加えて『華氏451度』で特に印象的だったのは、ディストピア的な未来を描きながらも、最後に希望の光が見えるかたちで終わる点です。森の中のコミュニティは一見ホームレスのようにも見えますが、そこにはある種のレイブ的な要素もあって、体制批判だけではない明るさに満ちています。こうしたポジティブさは《匂いのモニュメント》の幕切れにも影響を与えています。最終盤の振り付けにおいては、パフォーマーたちがデキャンタを打ち鳴らします。これは見方を変えれば「乾杯」のようでもあります。混ぜ合わされた個々の匂いを祝う、祝杯のような仕草とも言えるでしょう。

《匂いのモニュメント──忘れ去られたエロス》[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)][提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

山内祥太のメディアアートの本質──デュシャンをめぐって

畠中──ところで、本作は匂いをテーマにした三部作のひとつとして位置づけられますね。KYOTO EXPERIMENTでの公演と、青山|目黒での展示から続く一連の試みかなと思います。

山内──過去作との連続性はすごく意識して制作を進めました。京都の作品では、個人的なフェティシズムや性的な創造性、他者への感受性を強く押し出していました。今回は一歩引いた視点で、より俯瞰的に全体を見つめようと試みました。副題で「忘れ去られたエロス」と題したように、今作ではエロスを直接的に描くのではなく、失われたエロスを描くのだ、と。そのため、体臭を取り締まろうという方向で社会が進んでいった場合に、エロスとして感じているものもまた消失してしまうのだろうか、という問題提起を含めることができました。

《匂いのモニュメント──忘れ去られたエロス》[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)][提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

畠中──実際、性愛とまで言わなくても、親密な関係性のなかで匂いが重要な役割を果たしていることは明らかです。同じ匂いというものひとつ取ってみても、ある場合には心地よく感じ、別の場合には嫌悪感を覚える。そして愛する人の匂いを心地よく感じる経験は、実はその人の体内にいる同じような菌に起因しているかもしれません。そのようにバイオの側面から匂いの好悪を考えるきっかけは、今作のデキャンタによって体臭が外在化されたことで与えられたように感じています。

過去作との連続性をもう少し掘り下げてみたいと思います。青山|目黒での山内さんの展示「メディウムとディメンション:Apparition」については、批評家・キュレーターの梅津元さんの展評が非常に印象に残っています。ここで梅津さんは「過ディメンション」という概念を生み出し、つぎのように記しています。

「過ディメンション」は、ここで初めて提示する概念である。〔本展をキュレーションした〕中尾〔拓哉〕は、デュシャンの《大ガラス》において、「現実的な三次元を超えた高次元世界にある対象が、三次元世界の目前に「出現」する」と述べている。この「高次元世界」への参照から「過ディメンション」が導かれる。デュシャンの考える四次元超空間を三次元において認識するためには時間が必要であるが、蒸留、加湿、映像、パフォーマンスなど時間を伴う山内の作品では、推移する時間が物質や身体を現象へと変容させる。★2

《匂いのモニュメント》でもまた、梅津原稿で述べられた「過ディメンション」のような、異なる次元からの投影のようなものを感じました。さまざまな次元のものが作品のなかに投影されていき、ひとつのかたちをとるわけです。すると、「過ディメンション」は山内さんのインスタレーションの手法として特徴的なものかもしれません。

山内──たしかに、今作でも作品の構成要素──匂いの墓、言葉、映像、吊り下げられたTシャツ、パフォーマンス上の所作、ガラスのデキャンタ、そして香気成分──が、時間の経過に伴って現われては消えていきます。作中でそれらがモニュメントとして映る瞬間がある、と。そのような質感を表現しています。

畠中──この点はメディアアートを軸に作家活動を展開している山内さんにとってのステートメントにもつながる、本質的なものを含んでいるのではないでしょうか。メディアアートは、デジタルデータや映像や音響など、物質的なものにあまり依存しない、本来的にバーチャルな性質を持っているとも言えますが、それだけでは足りないという感覚が山内さんのなかにはあるように見受けられます。メディアアートを志しつつも、人間らしさや生々しさに拘泥する作家像が見えてくる思いがしますね。

これを踏まえると、もうひとつ言及したい山内さんの作品があります。パフォーマンス映像作品《舞姫》(2022)では、パフォーマーとCGが組み合わされていますね。そこではパフォーマーが汗を流しながら演技をする一方で、それに同期して動くCGのゴリラが皮膚を脱いでいきますが、ゴリラの下には何もありません。CGの映像と並行関係にあるパフォーマーもまた、最終的にはラバーのスーツを脱ぎ捨てます。しかし、こちらはなにもなくなるということはなく、パフォーマーの残したおびただしい汗とおそらくその汗の匂いは──直接は感じることができないものの──、たしかにその存在を仄めかします。見えない次元からの投影を感じさせる表現ですね。

山内祥太《舞姫》(2022)[撮影:田山達之][提供:Terrada Art Award]

山内──ぐちゃっと脱ぎ捨てられたラバーの存在感ですよね。デジタルなものにはない質感をそこから読み取っていただけるのは嬉しいです。実際、ラバーは綺麗に畳んで置かれるわけではなく、本当に抜け殻のようなかたちになって作品が終わるんです。

畠中──これはデュシャンの文脈で考えると、「アンフラマンス」(極薄・超薄)という概念に通じるものがあります。パフォーマーが踊った後のラバーには、先ほどまで身体だったものの表面(内と外との境界)のような、非物質性に近づいてしまうほどの極薄さが漂っているかのようです。

匂いの動物性──イーノを皮切りに

畠中──ここまではデュシャンに引き付けつつ山内さんの作家性を読み解いてきました。話すうちにもう一人の固有名が浮かんできたのですが、それは音楽家のブライアン・イーノです。じつはイーノは、環境音楽の一種とされる「アンビエント」という概念を香水になぞらえているんです。思えば、スマートフォンで音楽を聴きながら歩いている際には、ある種音楽を身にまとっているとも言えますよね。香水もまた身体にまとわせるものですから、ここにおいて香りと音楽が段々と接近してきます。

ここからもう一歩踏み込んで考えてみると、個々人がつねにまとっているアンビエントなものとして、体臭という存在もまた見えてくる気がしました。いまは人々は、自らがまとうアンビエントな香りを変更するために、製品化された香水をつけています。それは、イーノがBGMやミューザックと根本的に異なる概念としての、場所そのものの特性を塗りつぶさず、環境に機能する音楽を標榜してアンビエントを構想したように、今回山内さんがYCAM InterLabとコラボレーションした方法を用いれば、個々人の体臭をベースにした香水を調合することも可能じゃないかと思わされました。

山内──非常に興味深いですね。たしかに今回の作品では、生物学をもとにして人間の体臭を再現しています。自分やパフォーマーやラボのスタッフから匂いの成分を抽出し、それを人工的な汗の液体──人工汗液──と混ぜることで未来の体臭を制作しました。まったく別の人の体臭をベースにした香水を身につけたり、たくさんの人々の匂いの成分を混ぜ合わせたりしたら、もうひとつ別のアイデアで作品化ができるかもしれません。

未来の体臭を制作している様子[撮影:板倉勇人][提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

畠中──ありうる「未来の体臭」は、そういうものなんじゃないかと思いますね。

山内──事実、香水の世界では、体臭のように忌避されがちなものを原料にするのは、それほど突飛なアイデアでもないのですよね。作品制作の一環で、普段から香り関連の製品になるべく触れるようにしています。店舗では最近、「ニッチ・フレグランス」というカテゴリの商品が展開されています。例えば、堆肥の糞をテーマにした香水などが売られています。あるいは有名なムスクというのもジャコウジカに由来する動物性の天然香料であり、それだけを嗅ぐと、とてもじゃないけどかぐわしい香りとは言えないようなものなんです(笑)。家畜小屋のような匂いといいますか。ですが、それ単体ではなく、シトラスやベルガモットなどを調合していくと、温かみのある香りとして親しまれるものに変わるんですね。つまり、私たちが魅力を感じる香りのもとには、むわっとする動物的な成分が使われていることもあるわけですね。

畠中──そのように生活のなかの匂いをめぐる日常的な問題にもアプローチしている点は、本作の醍醐味のひとつでもありそうですね。YCAMではアフター・アワーカフェという、作品を通じて観客がなにを思ったのかを共有する機会があったと伺いました。今回の作品に対する反応にはどのようなものがありましたか?

《匂いのモニュメント──忘れ去られたエロス》[撮影:守屋友樹][提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

山内──美術についての専門的な会話ではない発話が聞かれるのが興味深いと思っています。匂いを主題にした作品の面白いところは、普段は匂いについて積極的に話そうとしない人々が、作品を体験した後で自分の好きな匂いや嫌いな匂いについて話し始めるところです。作品の本質や内容そのものではなく、自分と匂いの関係について語り始める──これはすごく興味深い現象で、ある種のリレーショナルな作用があるように思います。例えば、リクリット・ティラヴァニによる作品でパッタイがふるまわれるような状況と似ていますね。それは極めて大衆的な行為で、世間話のような性質を持っています。

畠中──現代アートの機能のひとつとして、作品そのものについて考えるきっかけではなく、むしろそこでテーマにされているものについて考えさせるきっかけを与えるということがあります。

山内──まさにそうした仕掛けが作品内にあります。プロジェクションされている映像中で人々が一様に片手を挙げているシーンがありますが、あれは満員電車のイメージです。体臭が、不思議なシャボン玉のような集合体に吸収されていきます。もし体臭が個性の象徴であるならば、本来、それを喪失させる行為は受け入れがたいはずです。それにもかかわらず、見えない力に突き動かされるように、自ら体臭を差し出してしまう人々の姿が描かれます。そこには、反抗とは対極にある、周囲に同調し従うことの心地よさが潜んでいるように思います。そうした感覚こそが、大衆性の本質であり、私たちの集合的無意識を表わしているのではないでしょうか。ただし、繰り返すようでもありますが、日常的な問題にアプローチしつつも批判性だけでは不十分だという意識がどこかにあります。現代アートのひとつの様式として、大衆の趨勢に対して批判的な立場を取るというものがあります。しかし私はむしろ、一歩引いた視点からそれを捉えたいと考えています。体臭が脱臭されていくとしたら、「人間性を取り戻さなければいけない」というメッセージだけを発するのではなく、良し悪し含めた両義性を観客へつねに提示したいと思うのです。

[撮影:塩見浩介][提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

★1──https://www.ycam.jp/events/2025/monument-of-odour-forgotten-eros/

★2──https://realtokyo.co.jp/art/medium-and-dimension-apparition/〔〕は引用者による