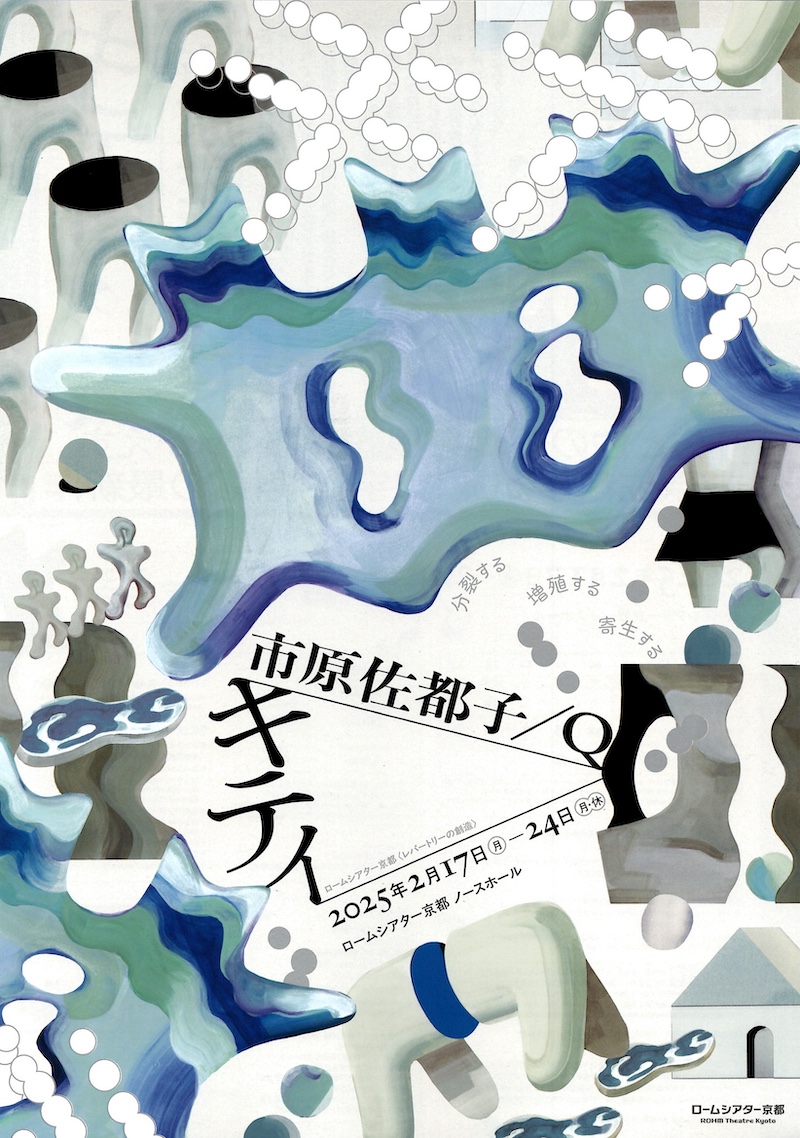

会期:2025/02/17~2025/02/24

会場:ロームシアター京都 ノースホール[京都府]

公式サイト:https://rohmtheatrekyoto.jp/event/119939/

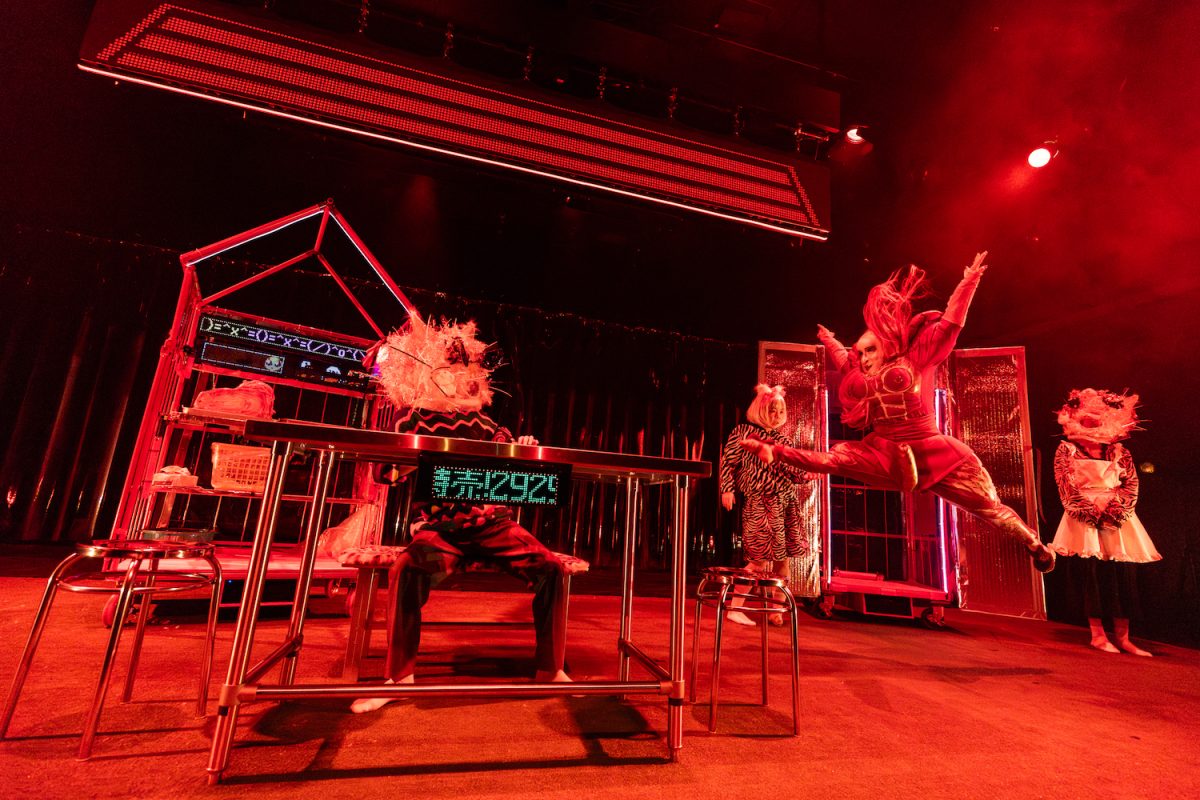

前編でみたように、本作の前半では、ともに赤い光で照らされる「食肉/性産業」の関連性や連想を通して、家父長制、女性の再生産労働、DVの手段としての性行為、AVというファンタジーや性被害が浸透した日常、性産業、食肉産業とペットといった、性と生殖をめぐる構造的問題が扱われていた。このことを視覚的に補強するのが、「檻」の形をした舞台装置だ。それは、専業主婦の〈ママ〉を閉じ込める家父長制やジェンダー規範という檻であり、愛玩用ペットのケージ、風俗嬢が指名を待つ部屋、そして主人公の〈ねこ〉が乗る地下鉄の車両でもある。〈ねこ〉は地下鉄の車両内で、受付嬢の先輩が再びレイプされる現場を目撃する。「最近世界ではこのようなことが多発しています/知らない間にAVの世界に私たちは参加しています」と〈ねこ〉が繰り返す告発。ぐるぐると舞台上を回り続ける車両は、性被害と抑圧に満ちた世界に閉じ込められていることを示唆する。ここから「脱出」する出口はあるのか。

[撮影:中谷利明]

[撮影:中谷利明]

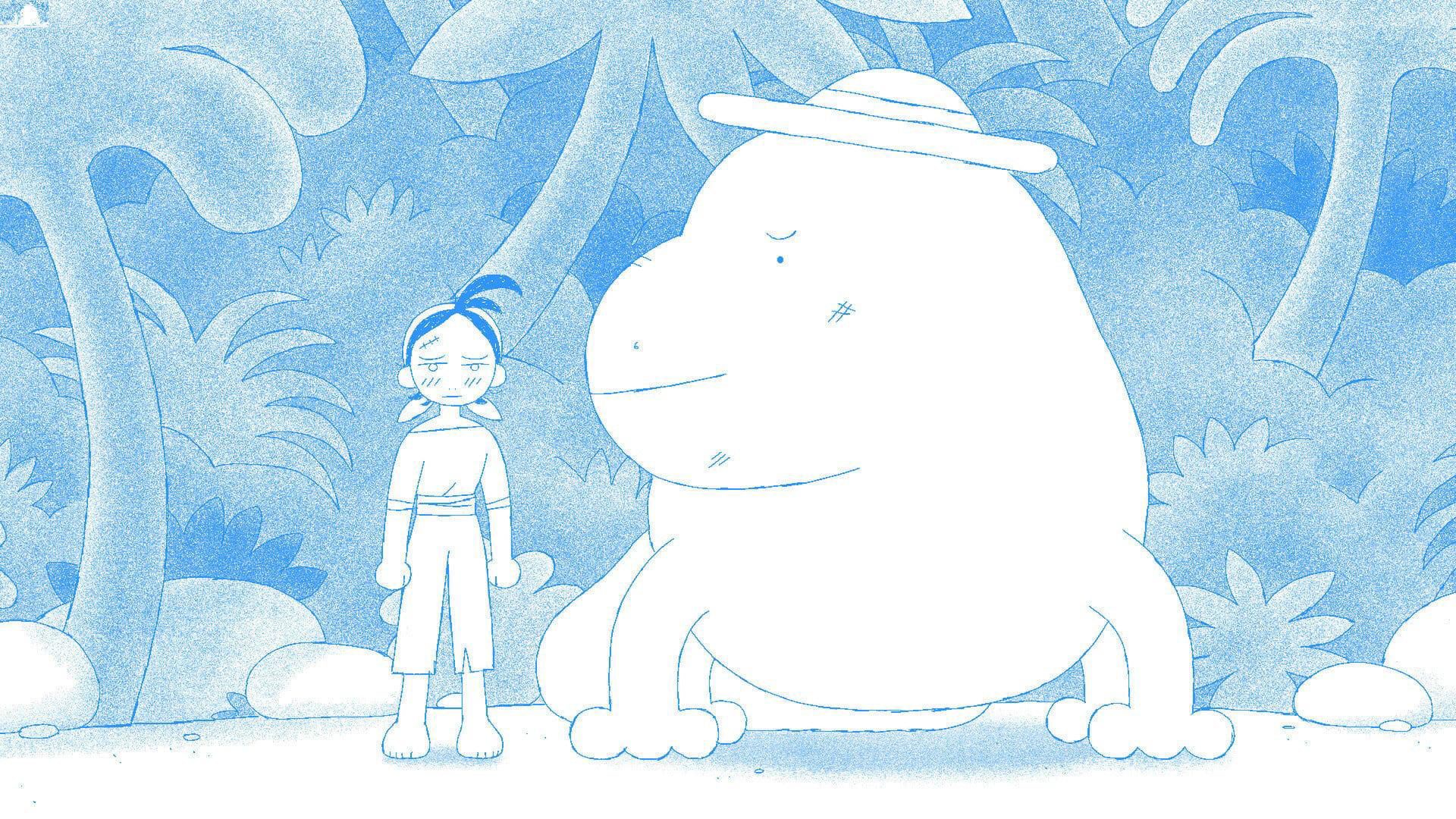

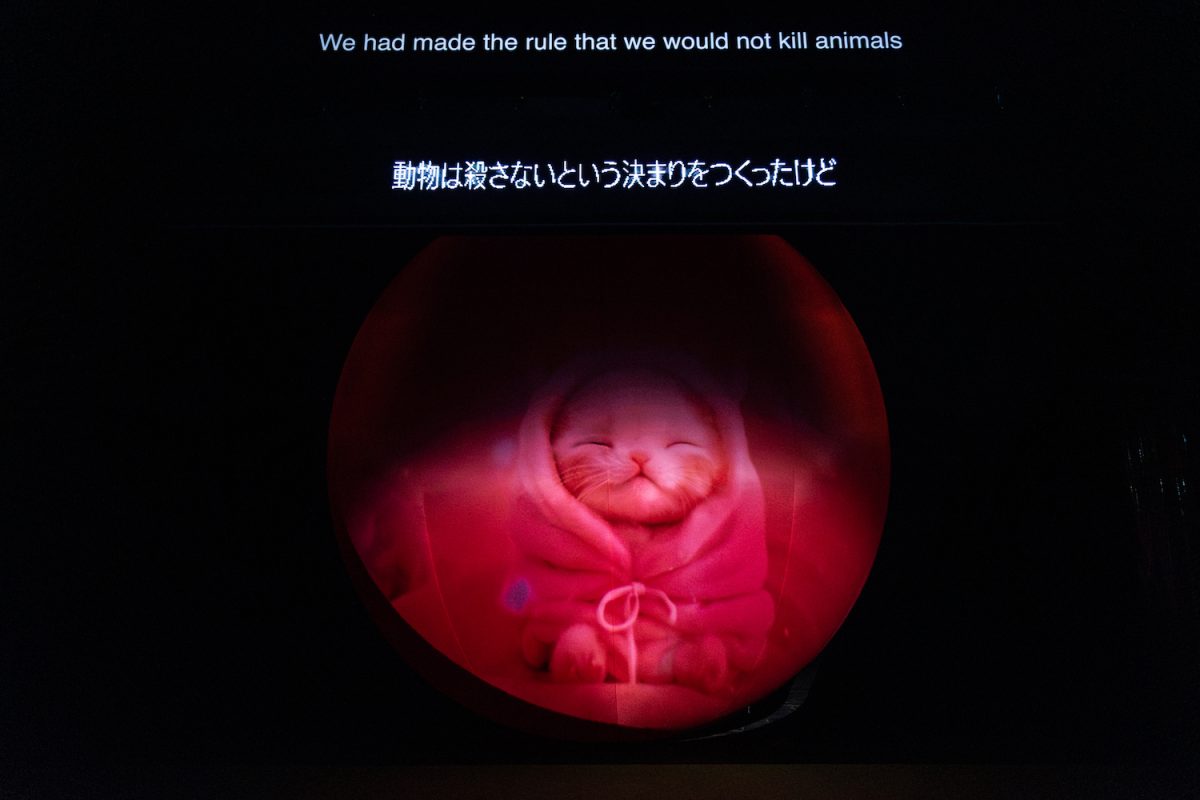

三場では、地球からの脱出とユートピアへの移住の物語が、壮大なSF的想像力で描かれる。〈ママ〉と〈ねこ〉があらゆる種類の食肉を集めてつくった〈肉ニンゲン〉が、どんどん草を食べて膨れ上がり、巨大化し、宇宙に浮かぶ星となる。〈肉ニンゲン〉は、見た目は肉肉しいが、食肉すなわち草を食べる家畜動物の肉でできているため、自らは「草食」なのだ。そして、〈アップル星〉と名づけられたこの新しい星に、〈ねこ〉と仲間たちは移住する。移住者に課せられた条件は、「肉食のために動物を殺さないこと」「生殖以外の目的でセックスをしないこと」だ。すなわち、「肉食/肉欲」という人間の欲望が他者や動物を支配する地球を裏返した「ユートピア」が〈アップル星〉である。

[撮影:中谷利明]

[撮影:中谷利明]

だが、次第に移住者の間には「肉を食べたい」という欲求が芽生え始める。最終的な解決策が、「死なない程度に自分の肉を切り取り、互いの肉を食べ合う」という方法だった。その行為は痛みと同時に深く満たされる恍惚感を与え、〈アップル星〉の住民たちは互いの肉を食べ合ううちに、自他の境界が混ざり合い、生殖器もなくなり、分裂して増えるようになった。「互いの肉を食べ合うことで深く満たされ合う」行為は、セックスの謂いでもあり、したがって彼らは、逆説的な「増殖」を遂げていくのだ。

そしてはるか未来。分裂・増殖を繰り返した〈ねこ〉たちの子孫は、祖先が使った宇宙船に乗って地球を目指す。だが、宇宙船は古すぎたため、地球の上空で爆発し、彼らは肉片になって地上に降り注ぎ、さまざまな商品の表面に「寄生」して生き延びた。女子高生の持ち物をはじめ、「商品」で覆われた地球の上で、その黒い目は私たちを見つめ返していることが語られる(なお、戯曲は『悲劇喜劇』2025年3月号掲載だが、上演では結末部分が変更されている)。

[撮影:中谷利明]

[撮影:中谷利明]

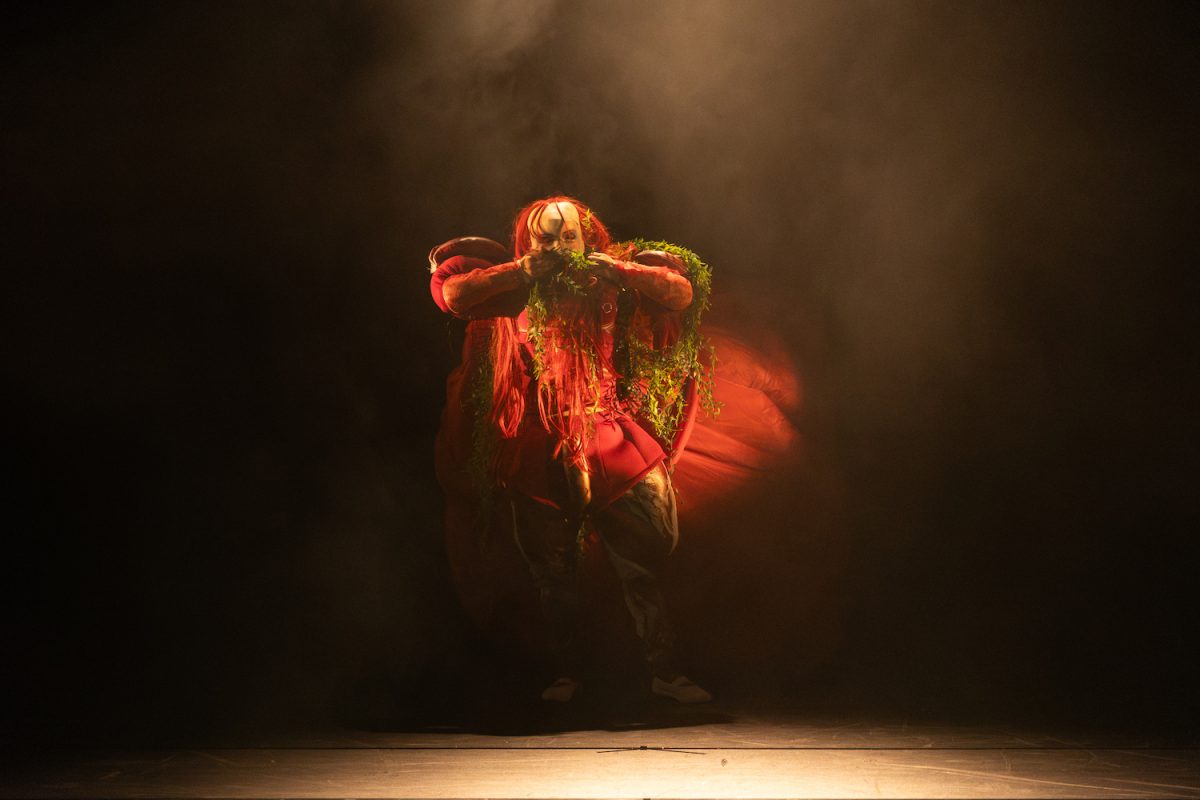

以下ではまず、本作のキーである〈肉ニンゲン〉とは何かという問いについて考える。赤い肉をつぎはぎした肉襦袢のような衣裳に仮面をつけ、歌舞伎の連獅子のように赤い長髪を振り乱して踊り、乳房と勃起したペニスの両方を備えた〈肉ニンゲン〉は、両性具有の荒ぶる神的存在である。赤い甲冑をまとった騎士のようでもあり、筋肉がむき出しの赤い身体は、皮を剥がれた痛々しい人体にも見える。そして、見栄を切るようなポーズが仮面の変身ヒーローを思わせる〈肉ニンゲン〉は、家父長制の象徴である〈パパ〉を、性搾取に加担するホストを、アップルパイの製造業者となって労働搾取を行なう〈ママ〉を、あらゆる敵を成敗する(アンチ)スーパーヒーローだ。〈肉ニンゲン〉は、「人間によって作られた被造物が人間に復讐する」という点で、典型的なフランケンシュタイン・コンプレックスの物語である。では、本作における「人間に復讐する怪物」とは何だろうか。それは、食肉用に飼育・屠殺される家畜と、性売買される女性や、肉を刻んで血まみれになりながら料理という再生産労働に従事する女性たち、すなわち人間(The Man)によって抑圧された存在の怨念の集合体なのだ。ダンサーの花本ゆかは、躍動感あふれるダンスによって、〈肉ニンゲン〉というキャラクターに文字通り血肉を与えた。

[撮影:中谷利明]

[撮影:中谷利明]

そして、〈肉ニンゲン〉という怨念が巨大な風船のように膨らみ続けてできた〈アップル星〉では、肉食と肉欲が禁忌とされる。肉を食べず、「肉欲」ももたない「かわいい」生き物たちの暮らすユートピアは、デフォルメされたウサギやハムスターのようなキャラクターの3DCGアニメの映像で表現される。「生殖以外の目的でセックスをしない」という掟に従う〈アップル星〉の住民たちは、週に一度、乱交し、誰の子どもかわからないからみんなで育てたことが語られる。肉食・屠殺の禁止に加え、性売買の禁止、セックスの強要というDVの禁止、一夫一婦制の否定、育児の平等な分担という点では、〈アップル星〉は、一場と二場で描かれた家父長制とヘテロ男性による性支配という社会構造を裏返した「ユートピア」である。

[撮影:中谷利明]

[撮影:中谷利明]

ただし、〈アップル星〉が辿る末路は、〈アップル星〉は本当にユートピアか?という疑問を突きつける。〈ねこ〉の子孫たちが地球に向かった理由は、「教科書に載っていた先祖の人間たちの顔が、みんなバラバラで気持ち悪い」ため、本当かどうか確かめに行こうというものだった。つまり、分裂で増殖した彼らは、みなクローンのように「同じ顔」をしているのだ。それは、多言語が混在した人工音声が示すように、自他の境界も、国境や言語の境界も消滅して溶け合った「究極のユートピア」に見えるかもしれない。だが、「同じ顔」に均質化し、「個人」という概念をもたない彼らは、全体主義的世界の体現という点でディストピアでもある。そして、「どれも同じ顔であること」によって同一性が保証されるのが、「キャラクター」だ。彼らはいまや、地球上のさまざまな商品の表面にプリントされ、「かわいい」によって加速する消費資本主義で覆い尽くすのだ。

また、生殖を目的としないセックスを禁じる〈アップル星〉の掟には、「生殖に結びつく性」を正しいものとする性規範が貼り付いている。それは、ヘテロノーマティヴィティの強化と、クィアの排除や抑圧につながる点でも、「完全なユートピア」ではない。市原は、明確にフェミニズムの視点で創作する作家だが、ヘテロ女性が内面化している「生殖に結びつかない性は異端である」という性規範にも言及している。特に、本作と通底する『バッコスの信女―ホルスタインの雌』では、主人公の「主婦」が、乱交バーで女性とセックスし、「硬いものを経由しなくても自分を喜ばせられる」と感動した直後、罪悪感に陥り、正しい「生殖」をして子どもをつくろうと決心する。市原は、「性差別的な構造の告発」だけではなく、「被差別者にも、さらに内面化された別の差別があること」に向き合ってえぐり出す作家だと思う。

最後に、〈ねこ〉の好物である〈ママ〉の手作りのアップルパイと、〈アップル星〉の名称となった「リンゴ」という象徴が、舞台装置として果たす機能について触れたい。本作の壮大な物語は、地上で成長した〈ねこ〉が〈アップル星〉に移住し、分裂と増殖を繰り返した子孫たちが、消費資本主義に「寄生」して地球に回帰するという皮肉な未来までを物語る。だが、冒頭、舞台に登場した〈ねこ〉がかじったリンゴは、上演中、宙の暗闇に浮いたままだった。つまり、物語が語り終えられる以前から、〈アップル星〉はずっとそこに存在していたのだ。本作の上演自体が、「終わりも始まりもないループ構造」に観客もろとも世界を閉じ込めてしまう。そして、脱出不可能 なのは、ねじれた時間なのか、他者の支配や抑圧、矛盾に満ちた世界の構造なのかと見る者に問いかけるのだ。

[撮影:中谷利明]

[撮影:中谷利明]

終盤、戯曲にはないシーンだが、交替で〈ねこ〉を演じていた3人の俳優が一同に会し、それぞれの母語かつ初めて生声で会話する。そのとき、宙に浮いていたリンゴも床に落下する。それは、「物語外 の出来事」として、〈アップル星〉という「ユートピア」の崩壊も暗示する。そして、「落下するリンゴ」は、原罪としてのセックスに加え、万有引力の象徴でもある。「ユートピア」の崩壊とともに私たちは、無重力の宇宙から、重力の物理法則に支配される地球に連れ戻される。そして、地球を支配する「重力」とは、家父長制、ジェンダー規範、ヘテロノーマティヴィティ、性別役割分業、支配の手段としてのセックス、消費資本主義といった複雑に絡み合う構造的問題の謂いなのである。

鑑賞日:2025/02/22(土)

関連レビュー

Q『弱法師』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年10月15日号)

Q/市原佐都子 オンライン版『妖精の問題』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年06月15日号)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|市原佐都子(Q)『バッコスの信女―ホルスタインの雌』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年11月15日号)

市原佐都子/Q『妖精の問題』|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年12月01日号)