テオドール・ジェリコー《メデューズ号の筏》

1818-19年、キャンバス・油彩、491×716cm、ルーヴル美術館蔵

Photo © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Daniel Arnaudet /distributed by AMF-DNPartcom

無許可転載・転用を禁止

水の恐怖

桜が日常を元気づける4月になると、新しく何かに取り組む人が多くなる。改めて今年はへび年。脱皮をする蛇にちなんで、挑戦や努力が実を結ぶ年だと言われている。以前、知人が「一年に一回は命がけで何かをせよ」と、かなりハードな旅をする仲間たちに呼び掛けていた。仕事でなくても自分を超えなければいけない状況がある。取るに足らないと思えることでも、本人にとっては命がけである。カラオケで歌ったり、プールで泳ぐことが苦手だった私は、この言葉を思い出し水泳を始めたことがあった。しかし水への恐怖心がまだすっかり消えないうちに、未知のコロナウイルスに社会が兢々(きょうきょう)とする時期が重なり、私の水泳への挑戦も二年間で止まった。水中で鼻から空気が充分に出し切れず、呼吸法がまだおぼつかないが、飛び込み、バタフライ、背泳ぎ、平泳ぎ、クロールと一通りメドレーは泳げるようになった。

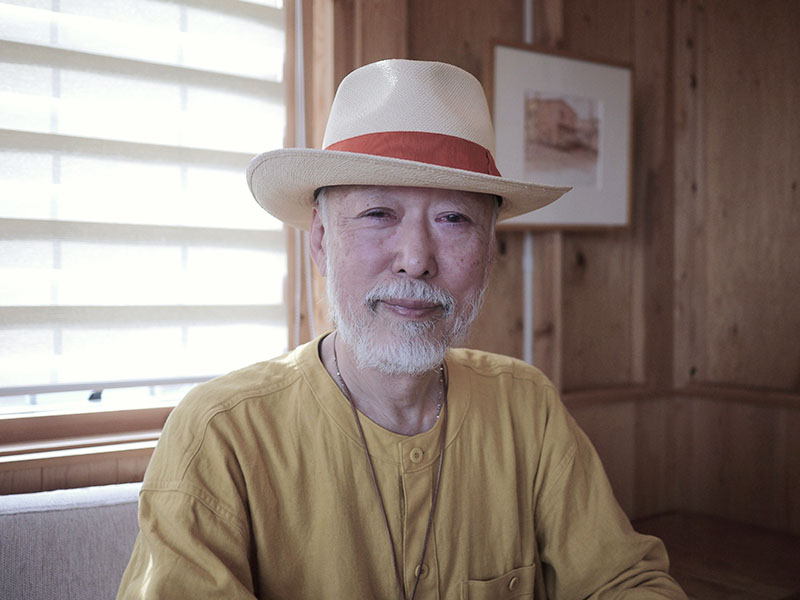

もともと暗い絵で見えづらいようだが、縦約5メートル、横約7メートル、壁画のような巨大な絵画がある。テオドール・ジェリコーの代表作《メデューズ号の筏》(ルーヴル美術館蔵)を見てみたいと思った。海に浮かぶ筏の上で、必死に救助を求めている人々がいる。何があったのだろう。不慮の事故と思われるが、大惨事である。死んだ人も生きている人も裸で折り重なるように20名ほど、筏の上に身を寄せている異様な光景である。もし自分自身がこの場にいたらどうするのか、問われているように思えてきた。 多摩美術大学名誉教授で批評家・文筆家の中村高朗氏(以下、中村氏)に《メデューズ号の筏》の見方を伺った。中村氏は現在、隆夫だった名前を高朗(こうろう)として活動している。フランス美術史に詳しくジェリコーにまつわる講演も行なってきた。イギリス旅行から帰国されたばかりの中村氏と東京・豊田の喫茶店でお会いした。

中村高朗氏

マニエリスムの探究へ

中村氏は1954年、東京都大田区久が原に生まれた。両親と祖母、姉2人の6人家族で、子供の頃は野球とめんこと独楽廻しをして遊んでいたそうだ。中学生時代はヘルマン・ヘッセの『デミアン』や武者小路実篤の『馬鹿一』などを読んでいた。姉2人がフランス語やシャンソンが好きだったこともあり、大学は上智大学文学部フランス文学科へ入学する。スペイン美術史を専門とする神吉敬三(1932-96)先生に「美術評論家みたいになりたい」と、何か手がかりをつかもうと意見を求めたところ、「美術史という学問があることを知っているだろうか。上智大学にはないが、いまなら慶應の大学院で入学願書を募集中だから受けてみたら」と教えてもらった。1979年上智大学を卒業後、慶應義塾大学大学院へ進学した。

今までフランス語を学んできた中村氏だが、慶應の大学院では、イタリアの画家パルミジャニーノ(1503-40)を研究したいと考えていた。形体や空間の歪んだマニエリスムがどこから来るのか知りたかった。しかし、ドイツ・ルネサンス美術を専門としていた海津忠雄(1930-2009)教授からはジャポニスム研究を勧められる。海津教授とは激しい口論となったが、それでも修士論文はパルミジャニーノについて書き、1983年慶應義塾大学大学院文学研究科哲学専攻美学美術史修士課程を修了。同年、滋賀県立近代美術館(現滋賀県立美術館)へ学芸員として就職した。

1985年中村氏は、横浜のそごう美術館へ移り、その後海外の展覧会を最初から作る仕事を経験したいと思い、1986年には毎日新聞社の事業部へ入社、「生誕100年記念 ジャン・コクトー展」を企画担当した。このとき担当ではなかったが、神奈川県立近代美術館で開催された毎日新聞社主催の「ジェリコー展:ロマン派の巨星」(1987.10.31~12.20)を見たという。1990年渋谷のBunkamuraザ・ミュージアムからオファーがあり、初代の学芸員となったが、1994年には安田火災東郷青児美術館(現SOMPO美術館)の学芸特命部長になり、「ウィーン世紀末展」を担当。1999年より多摩美術大学の造形表現学部で夜間の講師・助教授・教授となり、2014年より同大学美術学部共通教育(現リベラルアーツセンター)の教授、2024年3月定年を迎えて退職した。

中村氏が《メデューズ号の筏》の実物を見たのは、上智大学の学生時代に初めてパリへ旅行したときだった。仏文科の中村氏は美術にまだ興味がなかったが、周りの人に勧められてルーヴル美術館へ行った。「でかい絵だな」が第一印象だったという。

馬と絵が好き

フランス革命(1789-99)によって血まみれの闘争が繰り返されていた1791年、ジャン=ルイ=アンドレ・テオドール・ジェリコーは、ノルマンディー地方の古都ルーアンに生まれた。弁護士の父ジョルジュ=ニコラ・ジェリコーと、裁判所検事の娘であるルイーズ=ジャンヌ=マリー・カリュエルを母とする。裕福なブルジョワ階級の一族であった。ジェリコーは馬と絵が好きだった。5歳になると一家はパリに移り住み、父はそこで義理の兄弟とともにタバコ製造の事業に参加した。1804年にナポレオンがフランス皇帝に即位する。

ジェリコーは、私立学校デュポワ=ロワゾーの寄宿舎に預けられ、後に両親の政治的信条と一致した王党派的思想のルネ=リシャール・カステルが経営する寄宿舎に入る。1806年、そのカステルが教官に任命されていた名門校リセ・アンペリアル(現リセ・ルイ=グラン)に入学。後に画家となる7歳年下のウジェーヌ・ドラクロワ(1798-1863)も同窓生である。1808年、父親の許しをもらい馬の画家カルル・ヴェルネの画室に入る。馬好きのジェリコーにとっては幸運な門出だった。そして1810年ローマ賞を受賞した、当時もっとも有名だった画家ピエール=ナルシス・ゲラン(1774-1833)の門下となり、本格的な修業を積む。ルーヴル美術館に通い巨匠の作品を模写したり、ペーテル・パウル・ルーベンス(1577-1640)を熱心に研究した。

1812年サロン★に《突撃する近衛猟騎兵士官》を出品。金賞を受賞して画壇デビューしたが、国家買い上げの最高賞にならず失望する。1814年貴族階級出身の士官からなる王室灰服近衛騎兵の部隊に参加し、翌年にはゲントに逃れるルイ18世をベテュヌまで護衛して行った。ハンサムなジェリコーは、この時期フリーメイソン(国際的な友愛団体)の一員に加わり、母方の叔父の若妻であるアレクサンドリーヌとの愛人関係が始まり、やがて妊娠が発覚し精神的に苦悩を抱える。さらに王党派だったジェリコーの心情は、自由主義思想とナポレオン派の考えに変質していった。1816年ローマ賞に出品したが落選してしまったため、自費でイタリアへ行きフレンツェに1カ月滞在、ミケランジェロ(1475-1564)やトスカーナのマニエリストの作品に深く感銘する。

★──フランス・アカデミー主催の美術展サロン・ド・パリ(官展)のこと。ルーヴル宮のサロン・カレで開催されていた。

悩みが制作の力

1818年、愛人アレクサンドリーヌが男子を出産したが、二人の仲はジェリコーの両親によって引き裂かれることになった。同年ジェリコーは、肖像画や風景画を描きながら、新聞報道の出来事に興味を持ち始め、サロンへ出す作品のテーマを世間を驚かせた海難事件に決めた。そして当初《難破の情景》と題した作品の制作に全力で取り組んだ。後に題名が《メデューズ号の筏》となる。「ルーベンスに学んだ熱っぽい色彩、ミケランジェロを思わせる力強い筋肉表現、カラヴァッジオから受け継いだドラマティックな明暗法など、ジェリコーの画面の造形的技法は、すべてその闘争のドラマを強調するために用いられている」(高階秀爾『近代絵画史(上)』p.46)。この大作は、1919年政府からメダルを授けられ、また宗教画制作の注文が与えられたが、健康上の理由から制作をドラクロワに委ね、またしても国家買い上げとはならず、ジェリコーは失望する。「ジェリコーは精神的な悩みを絵画制作の力に変えていた」と、中村氏は推測している。

1920年、イギリスのロンドンにある新しいギャラリー「エジプシアン・ホール」で《メデューズ号の筏》1点による展覧会が開かれた。半年間で5万人の入場者があり興行は成功、翌年もダブリンで同じように開催された。イギリスで馬に関心を寄せたジェリコーは、馬がモチーフのリトグラフや水彩画を制作し、油彩画《エプソムの競馬》(ルーヴル美術館蔵)を描いた。

父の支援もあり贅沢な生活をしていたジェリコーだったが、1821年末にイギリスからパリに戻り投資に失敗する。多額の資金を失い、さらに二度続けて落馬したことによる座骨神経痛によって脊椎に障害を起こし、感染症で肺疾患にも苦しんでいた。しかし、この頃友人の医師ジョルジュの求めに応じて、10点の精神障害者の肖像画を描いている。1823年病床に就くと二度と立ち上がれなくなった。半年間床に伏せていたが、1824年1月26日友人たちに看取られながらパリで息を引き取った。享年32歳。ペール=ラシェーズの墓地に埋葬された。

実生活のなかで遭遇する非日常的な感情の高ぶりを克明に描いたジェリコー。特に死、あるいは追いつめられた人間の狂気へ向けられた視線は、冷静でありながらも情熱的であった。「甚大な事故」「自然の暴威」が、苦痛や恐怖を快楽や喜悦に反転させて“崇高”を生み出した。ロマン主義のそれは調和の取れた新古典主義の理想の美とは別の新しい概念だった。ジェリコーの芸術は、天賦の才能と運命とが出会った結果であり、人間とは何かと切々とわれわれに問いかけてくる。

メデューズ号の筏の見方

①タイトル

メデューズ号の筏(めでゅーずごうのいかだ)。サロンへ出品時の題名は「難破の情景」。英題:The Raft of the Medusa

②モチーフ

遭難者、難破した筏、海、空、船。

③制作年

1818~19年。ジェリコー27~28歳。ナポレオンが失脚し、1814年にルイ18世が即位してブルボン復古王政が始まった激動の時期に8カ月間で制作。

④画材

キャンバス・油彩。

⑤サイズ

縦491×横716cm。人体は等身大。実物の筏が高さ20メートル、幅7メートルだったため、筏の幅の大きさで作ったと考えられる。

⑥構図

マストとロープで作られる三角形と、手に衣服を振る人間で作られる三角形が連結した構図で、緊迫感を強調すると同時に安定感を与えている。

⑦色彩

茶、緑、青、赤、黄、灰、白、黒など多色。全体にこげ茶色で薄暗く、新古典主義の影響が残っており、青白い死体が光と影のコントラストによって際立っている。

⑧技法

油彩。古典と近代が融合した表現。ミケランジェロを規範とし、17世紀バロック絵画や新古典主義の画家ダヴィッド(1748-1825)の弟子グロ(1771-1835)の戦争画の様式を継承しながら、歴史画の高貴な物語ではなく、同時代の社会的なテーマを取り上げたドキュメンタリー。下絵なしに短く小さな筆を使って細かく写実的に描写している。絵具はたっぷりと筆に含ませ、溶き油はあまり使わずに力強い重厚な画面で、人が折り重なるように劇的なイメージを表出した。

⑨サイン

なし。

⑩鑑賞のポイント

1818年にジェリコーは、伝統的な歴史画家との差別化を図るため、翌年のサロンに時事問題を扱った作品を発表することを決意する。世間に衝撃を与えた2年前の事件、すなわちルイ18世がイギリスからセネガルを取り返すために派遣したフランス海軍のフリゲート艦メデューズ号の難破事件を題材とした。この船は無能な船長の指揮下にあり、アフリカのセネガル沖で座礁し、漂流する150人の乗員は13日目にはわずか15人になっていた。渇き、飢餓、病気に襲われ、極限状態で生き延びるために人肉を食べるしかなかった。ジェリコーは生存者に取材して、病院や死体安置所へ行き、手足をスケッチし、医者から死体を譲り受け徐々に腐敗していく様子も写生、筏の模型と蝋人形も作るなど、事件の真相を綿密に調査、観察した。その人間の内面をむき出しにした絶望と希望が交錯する凄惨な写実描写には、荒れる海に悲劇的な遭難者たちと[図1]、薄暗い空に光が射し、水平線上にはかすかに船が見えて、樽の上に立ち上がって必死の合図を送る歓喜する黒人の姿が描かれた[図2]。奴隷制度廃止が喫緊の課題だった19世紀初頭、肌が黒いことは重要なメッセージであった。そして、当時メデューズ号の事件は反政府論議のなかにあり、サロンではこの絵に魅了されるか嫌悪するか賛否両論となったが、古典に対して近代の到来を主張したその前衛的表現に政府からメダルが授けられた。海難事故のスペクタクルでスリリングな情動をとらえ、人間の真実を問う巨大な物語画に仕立てたジェリコーの代表作であり、ロマン主義絵画の先駆的傑作である。

図1 肉体的限界が迫り絶望する遭難者たち

図2 救助船に希望を見出し歓喜する遭難者

人間の真実を暴き出す

「ジェリコーは以前から人間の本質を描きたいと思っていた。そこへこの海難事件が起こり、ドラマティックななかに人間の真実を描こうと考えた。恐怖や怒り、狂気など実際に起こったことをリアルに描くため、『難破報告』を書いた二人の生存者、航海士アレクサンドル・コレアールと船医サヴィニーから話を聞いたり、あの後輩の画家ドラクロワに死体のモデルになってもらった」と中村氏は述べた。

《メデューズ号の筏》の構図には、三角形が二つある。三角形自体は古典主義構図で一般的だが、これは特殊で、対角線構図にもなるという。「対角線構図は、ルーベンスが多用しているのでジェリコーが取り入れた可能性がある。画面の角と角を結ぶ対角線をⅩ字とすると、左右対称だけれども動きを感じさせる。左側は死んだ人たち、右側は生存者たち、画面下には衰弱して横たわる人物と死体、上に行くに従って積極的に生きようとする人が描かれている。絶望から希望の頂点まで、対角線構図によって感情の起伏が明示されており、作品が大きいこともあって実際に絵の前に立つとその場にいるような感覚を受ける」と中村氏。

また、《メデューズ号の筏》の見どころについて伺うと、「迫力。美は、美しいとか、心地よいものではなく、真実をえぐり出すものであるという考えがある。それでジェリコーは汚い、見たくないものも含めて、人間のさまざまな様子を人間の真実として描写した。後にこれを文学界で実践したのが、詩人・評論家のボードレール(1821-67)だと思う。ジェリコーとボードレールはつながっている。人間の真実を表現した迫力がこの絵にはある。ドイツ表現主義のキルヒナー(1880-1938)や、フランシス・ベーコン(1909-92)は、この系譜にある。また、《メデューズ号の筏》の肉体の躍動感は、ミケランジェロからきていると思うが、ジェリコーの動きの表現という意味では、ターナー(1775-1851)、ドガ(1838-1917)、マルセル・デュシャン(1887-1968)、未来派とつながってくる。人間の真実を暴き出し、美術そのものを革新する要素をこの絵は持っていた。ジェリコーはドラクロワに影響を与えたとよく言われるが、その影響範囲はもっと広く深い。そしてボードレールはドラクロワに関する美術批評を書いた」と中村氏は語った。

中村高朗(なかむら・こうろう)

批評家・文筆家、多摩美術大学名誉教授。1954年東京都生まれ。1979年上智大学文学部フランス文学科卒業、1983年慶應義塾大学大学院文学研究科哲学専攻美学美術史修士課程修了。同年滋賀県立近代美術館学芸員、1985年そごう美術館主任学芸員、1986年毎日新聞社事業部社員、1990年Bunkamuraザ・ミュージアム学芸員、1994年安田火災東郷青児美術館学芸特命部長、1999年多摩美術大学造形表現学部講師、2014年同大学美術学部共通教育教授、2024年3月定年退職。専門:神秘主義、象徴主義。主な編著訳書:中村隆夫として『バロックの魅力』(共著、東信堂、2007)、ピエール・カバンヌ著『ピカソの世紀』(翻訳、西村書店、2008)、『象徴主義と世紀末世界』(東信堂、2019)。中村高朗として『病と芸術』(共著、東信堂、2022)、『記憶と芸術』(編著、法政大学出版局、2024)、ジョゼファン・ペラダン著『至高の悪徳』(翻訳、国書刊行会、2026/予定)。

テオドール・ジェリコー(Théodore Géricault)

フランスの画家。1791~1824年。パリの北西約130キロのルーアンに弁護士の父のもと、豊かなブルジョワ一家の息子として生まれる。1806年パリのリセ・アンペリアルに入学。1808年カルル・ヴェルネの画室に入り、馬の習作に熱中。1810年新古典主義のナルシス・ゲランの弟子となり、ルーベンスを研究する。1812年《突撃する近衛猟騎兵士官》によってサロンで金賞デビュー。1816年ローマ賞を狙うが落選し、自費でイタリアへ留学する。ミケランジェロに影響を受ける。1819年サロンで《メデューズ号の筏》を発表。1820年イギリスで《メデューズ号の筏》展を興行し、《エプソムの競馬》を制作。1822年二度の落馬と感染症が重なり寝たきりになる。1824年パリにて死去。享年32歳。代表作:《メデューズ号の筏》《突撃する近衛猟騎兵士官》《エプソムの競馬》。

デジタル画像のメタデータ

タイトル:メデューズ号の筏。作者:影山幸一。主題:世界の絵画。内容記述:テオドール・ジェリコー《メデューズ号の筏》1818-19年、キャンバス・油彩、491×716cm、ルーヴル美術館蔵。公開者:(株)DNPアートコミュニケーションズ。寄与者:ルーヴル美術館、GrandPalaisRmn(musée du Louvre)、Daniel Arnaudet、AMF(アジャンス・デ・ミュゼ・フランセ)、(株)DNPアートコミュニケーションズ。日付:─。資源タイプ:イメージ。フォーマット:Jpeg形式70.8MB、300dpi、8bit、RGB。資源識別子:コレクション番号RMN094052851(Jpeg形式70.8MB、300dpi、8bit、RGB、カラーガイド・グレースケールなし)。情報源:(株)DNPアートコミュニケーションズ。言語:日本語。体系時間的・空間的範囲:─。権利関係:ルーヴル美術館、GrandPalaisRmn(musée du Louvre)、Daniel Arnaudet、AMF、(株)DNPアートコミュニケーションズ。

画像製作レポート

《メデューズ号の筏》の画像は、DNPアートコミュニケーションズ(DNPAC)へメールで依頼した。後日、DNPACからの返信メールにより、作品画像をダウンロードして入手(Jpeg、70.8MB、300dpi、8bit、RGB、カラーガイド・グレースケールなし)。トリミング2点で、掲載は1年間。

iMac 21インチモニターをEye-One Display2(X-Rite)によって、モニターを調整する。ルーヴル美術館のWebサイトにある作品画像を参考に、画像を確認しながら、色調整を行なった(Jpeg形式70.8MB、300dpi、8bit、RGB)。縦約5メートル、横約7メートルの巨大な絵画を1枚の写真に収める方法として、作品から離れて絵画の全景を1回で撮影するか、あるいは作品に近づいて計画を立て、いくつかに分割して撮影するか、主に二つの方法があると思うが、いずれにしても画像の歪みや合成など微調整が必要となってくる。作品画像がどのように製作された画像なのか、作品画像と共に製作プロセスも情報として一緒に受け取りたい。作品画像の真正性を担保する情報であり、作品画像の品質を管理することにもつながると思う。

セキュリティを考慮して、高解像度画像高速表示データ「ZOOFLA for HTML5」を用い、拡大表示を可能としている。

参考文献

・アルベルト・マルチニ監修、富永惣一解説『ファブリ世界名画集 86ジェリコー』(平凡社、1972)

・高階秀爾『近代絵画史(上) ロマン主義、印象派、ゴッホ 増補版』(中央公論新社、1975)

・図録『ジェリコー展』(毎日新聞社、1987)

・『季刊みづゑ』秋No.944(美術出版社、1987.9)

・図録『ドラクロワとフランス・ロマン主義』(東京新聞、1989)

・図録『ルーヴル美術館200年展』(日本経済新聞社、1993)

・太田泰人「ジェリコーとフランスのロマン主義絵画」「作品解説」(『世界美術大全集 第20巻 ロマン主義』、小学館、1993、pp.69-84、pp.398-399)

・図録『東京富士美術館コレクションによる ヨーロッパ絵画 伝統の300年』(札幌市芸術文化財団、2001)

・デーヴィッド・ブレイニー・ブラウン著、高橋明也訳『岩波 世界の美術 ロマン主義』(岩波書店、2004)

・図録『ルーヴル美術館 19世紀フランス絵画──新古典主義からロマン主義へ』(日本テレビ放送網、2005)

・岡部昌幸『すぐわかる 画家別西洋絵画の見かた 改訂版』(東京美術、2010)

・三浦 篤『まなざしのレッスン2 西洋近現代絵画』(東京大学出版会、2015)

・Webサイト:「The Louvre’s Masterpieces Romanticism, topicality, sensuality…」『LOUVRE』2025.4.5閲覧(https://www.louvre.fr/en/explore/visitor-trails/the-louvre-s-masterpieces/romanticism-topicality-sensuality)

・Webサイト:「Beyoncé and Jay-Z’s Louvre Highlights The Raft of the Medusa」『LOUVRE』2025.4.5閲覧(https://www.louvre.fr/en/explore/visitor-trails/beyonce-and-jay-z-s-louvre-highlights/the-raft-of-the-medusa)

・Webサイト:「Le radeau de la Méduse」(『LOUVRE』)2025.4.5閲覧(https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010059199)

掲載画家出身地マップ

※画像クリックで別ウィンドウが開き拡大表示します。拡大表示後、画家名をクリックすると絵画の見方が表示されます。

※画像クリックで別ウィンドウが開き拡大表示します。拡大表示後、画家名をクリックすると絵画の見方が表示されます。

2025年4月

図1 肉体的限界が迫り絶望する遭難者たち

図1 肉体的限界が迫り絶望する遭難者たち 図2 救助船に希望を見出し歓喜する遭難者

図2 救助船に希望を見出し歓喜する遭難者