田川市美術館で開催された「像の旅 伊藤高志映像実験室」(2025年4月12日~5月18日)は、コマ撮りや長時間露光といった技法を用い、独自の映像表現を探求してきた作家の仕事を紹介する展示だった。「ローテク」とも言えるコマ撮りの手法が、実験映像に結実する過程を惜しげもなく示す資料群は、伊藤が追求してきた映像の魅力を味わう機会となっていた。また、1980年代以降の福岡において実験的な映像表現の探究の場があったこと、そこで何が意識されていたかも示していた。本稿では、「像の旅」という展覧会タイトルになぞらえつつ、展示の内容と、鑑賞しながら感じたことについて綴ってみたい。

「像の旅 伊藤高志映像実験室」フライヤー

田川への移動

福岡県田川市は、飯塚市とともにかつて炭鉱の町として栄えた場所である。市の中央には三井田川鉱業所伊田竪坑の跡地があり、赤い竪坑はランドマークのようだ。敷地内には田川市石炭・歴史博物館がある。この博物館は、市の南部にある位登炭坑で後年働いた山本作兵衛(1892-1984)による「炭坑記録画」を所蔵していることでも知られている。

1991年、この地に筑豊初の本格的な美術館として開館したのが田川市美術館(以下、田川市美)だ。四つの展示室からなる同館は、立石大河亞(1941-98)など郷土作家の展示、公募展、ワークショップなども行なっている。2024年からもともと1993年から98年まで田川市美の学芸員であった工藤健志氏が館長に就任している。近年田川市美は地域に開かれた美術館を目指し、さまざまな試みを始めている。美術館の公式YouTubeチャンネルでの発信は展覧会の設営の様子や、映像の一部をスタイリッシュに紹介している。

田川を訪れるのは2回目だった。最初は2019年、田川市石炭・歴史博物館の常設展と、田川市美での映画『作兵衛さんと日本を掘る』(監督:熊谷博子)の上映会が目的だった。当時は、竪坑や、復元された炭鉱住宅を駆け足で見学するのに手一杯で、美術館の展示を十分に見ることができなかったが、今回はようやくその機会が得られた。福岡市内から車で片道約1時間半。いくつもの山を越えて福岡市内から移動すると、飯塚と田川の距離感(とても近い)、前衛美術集団・九州派の画家である菊畑茂久馬(1935-2020)が山本作兵衛に会いに行った道のり(当時の道路で行くにはかなり遠い)なども重なって感じられる。自分は福岡市以外の場所を知らなすぎるな、と改めて感じる。

目にした風景

伊藤高志(1956-)は、福岡出身の実験映像作家である。1981年、九州芸術工科大学在学中に発表したデビュー作『SPACY』によって注目を集め、以後40年以上にわたり独創的な実験映像を制作してきた。その後、京都芸術大学、九州産業大学で教鞭を執り、多くの後進を育ててきた。本展は、伊藤高志が2016年から教鞭を執っている九州産業大学の卒業生が、学芸員として田川市美に在籍しているという縁から実現したという。

「像の旅」の展示の特徴は、上映のほかに、中間制作物の展示を行ない、映像制作の原理や創造の源泉に触れようとしていることだろう。伊藤の映像作品は、これまでも福岡県内の文化施設で繰り返し紹介されてきた。1985年には福岡県立美術館での開館記念特別展覧会「変貌するイマジネーション」、1992年には福岡市美術館(以下、福岡市美)の講堂での上映企画「福岡映像史」のなかで作品が紹介されている。2010年にはイメージフォーラム主催による回顧展という名前を冠した上映会も行なわれている。今年5月にも福岡総合図書館映像アーカイブ「シネラ」での上映会があった。今回の「像の旅」は、映像の世界に没入できる上映企画の性格を持ちつつ、周辺資料の展示も行なうことで、筆者を含む映像に明るいわけではない鑑賞者も惹きつける工夫をしているように感じた。

展示空間は、美術館の中央展示室と左右のギャラリーの三つの部屋からなり、上映作品・制作資料・ワークショップ型展示の三部構成である。中央展示室では三方にスクリーンを設置し、代表作『SPACY』を含む映像作品3本を各壁面で順次上映している。右手の「ギャラリーA」では、短編映像のモニター上映とともに、制作過程で生み出された模型や回転装置、写真群などの資料が展示されている。左手の「ギャラリーB」は、『SPACY』の撮影を実際に鑑賞者が追体験できる部屋である。この、「正面・右・左」の三叉に別れ、その先もまた空間が広がるという構造は、伊藤の作品に見られる分岐する空間への意識とシンクロしているように感じた。

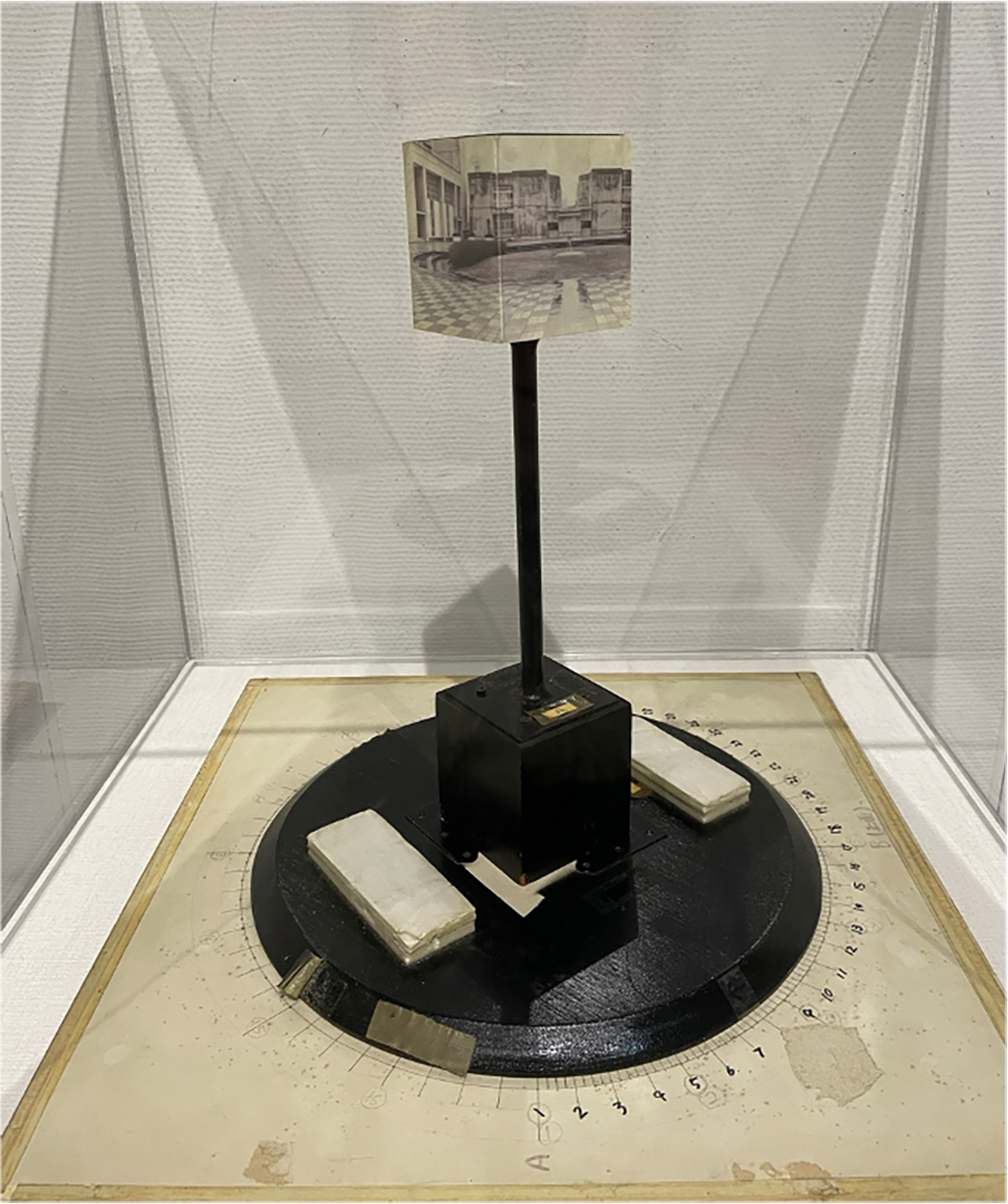

鑑賞するなかで特に印象的だったのは、ギャラリーAの手作りの撮影装置だ。例えば、回転する立方体の表面を風景が滑り流れていく作品『CUBE』の場合、ケースの中に、立方体模型とその回転装置が展示されている。見たところ、360度を60個に分割した目盛を付した回転台の上に立方体と棒が取り付けられ、6度ずつ回転するようになっているようだ。撮影し、角度をずらし、棒を消す、その作業の繰り返しで『CUBE』が制作されたことがわかる。

展示風景[筆者撮影]

さらにこれに加えて、立方体の表面に貼り付けるための写真群がある。何百枚もの写真に写るのは、伊藤が学生時代を過ごしていた九州芸術工科大学のキャンパスだ。余談だが、筆者は3年前までこのキャンパスの近くに住んでいたので、映し出されたキャンパスの風景には懐かしさを覚えた。この場所の風景は、撮影当時からほとんど変わっていない。

これらの資料は、手軽に映像編集が可能なソフトウェアが当たり前になった現在ではとても考えられないような、細やかな手作業の積み重ねを伝えてくれる。カメラの移動計画を手書きで記したノートや、手作業で写真をひとコマずつ動かして撮影するための装置などからは、映像が完成するまでの気の遠くなるような工程が垣間見える。

ただ、この作業が苦行であるような印象は受けない。すべてが手描き・手作業で作られたことがわかるからだろうか。そこにはどこか、小学生が教科書の隅にこっそり描くぱらぱら漫画のような素朴な質感があり、創造の出発点は手を動かす、手で動かすことの面白さなのかもしれないと感じた。なお、資料室の冒頭には、伊藤が幼少期に自作した怪獣漫画の力作が展示されていた。

ギャラリーAでは、作品の紹介パネル、これらの装置を入れたケースのに続いて最後に、壁付のモニターで映像を流している。何百枚もの写真を用いて制作された映像には、わずかな光量の違いが生み出す微細な揺らぎによって、不思議な生命感が与えられていた。装置を見ていた段階では、「大変だけれど楽しい工作の連続」と見えていたものが、これほどまでに高度な映像芸術へと昇華されるとは、と驚いた。個人的には、長時間露光によってものの表面をものの残像が滑り落ちるという『GRIM』にどこかホラー映画のような不穏さを感じ、強く惹かれた。

展示風景[筆者撮影]

展示風景[筆者撮影]

そう、「像の旅」で目にした伊藤の映像はいずれも、どこかホラーめいていると感じた。被写体となるのはありふれた空間であるが、その中を移動する視線や、速度は、人間離れしている。それが、人間には意識はできないのにここにいる何者かの存在を匂わせてきて、不穏なのだ。カメラの等速直線運動、回転運動の速度、コマとコマをつなぎ合わせる際の微妙な操作によって、映像の質感は驚くほど変わる。このことは、ギャラリーBのワークショップコーナーで伊藤と同じアングルでコマ撮り撮影を追体験することによって痛感したことでもあった。

時間の旅:1980年代、福岡の実験映像シーン

手作業のなかから新たな視覚体験を生み出す伊藤のスタイルは、1980年代の彼の修行時代に確立されたようである。「福岡映像史」によると、伊藤が映像制作を始めた1980年代初頭は、福岡で実験映画制作が活発になっていく時期だったそうだ。1970年代後半から福岡では「モア・プロ」や「Film Maker’s Field(通称FMF)」などの自主映画団体が活発に活動し、1980年代初頭にそのピークを迎える。その画期となったのが、1980年に『つぶれかかった右眼のために』などで知られる実験映像の作家、松本俊夫(1932-2017)が九州芸術工科大学の教授に就任したことだ。松本は、映像制作を理論と実践の両面から体系化し、学生たちに4年次の卒業制作で1本の作品を作ることを課した。伊藤はこの時期に松本に憧れ、大学に残って『SPACY』を制作し、映像の道に進むことになった。

同時期福岡で上映された「松本俊夫」個展上映はその創作欲に拍車をかけた。特に彼の『アートマン』という実験映画は私の目標になった。こんな映画を作りたいと強く思った。そして大学4年の時なんとなく時流に乗って就職を決めてしまったが、その直後その松本俊夫がうちの大学に赴任してくることがわかり内定を断って大学に残った。松本俊夫が大学にやって来て画像設計学科の雰囲気はいきなり変わった。実験映画の授業が増え学生たちも映像思考になり映像作品を作るようになってきた。

(イメージフォーラム「伊藤高志回顧展」特設サイト掲載のインタビューより、2009)

「像の旅」の解説パネルにおいては、撮影の過程と作品のエッセンスが簡潔にまとめられており、伊藤の細かな経歴やライフヒストリーは最小限にとどめられる。あくまで映像とその作り方を見せるということなのだろう。一方で、伊藤の手作業による表現と独自の視覚言語の探求は、その時代の空気と創作環境によって方向づけられたに違いない。福岡の1980年代の実験映画シーンとも深く結びついて立体的に立ち上がっているのだろうその映像表現を、もっと掘り下げてみたいと思わされた。

時間の旅:1980年代、「映像芸術の拠点」だった福岡市美術館

展示を見ていてふと思い出したのは、筆者の勤務先である福岡市美の映像資料室のことだ。現在は非公開だが、この資料室には、図書に分類されないさまざまな記録メディアが保管されている。作品画像や過去の展覧会・講演会などの写真記録に混じって、『国宝』『名曲美術館』『美術のみかた』『寺山修司 実験映像ワールド』『ビル・ヴィオラ HATSUYUME』など、数多くのタイトルの映像資料のビデオが保管されている。現在はほとんど参照することはないが、かつて1階にあった読書室に3台のビデオブースが設置され、一般来場者がこれらを自由に再生できたという話を、聞いたことがある。

このビデオサービスの出発点には、1980年代以降、福岡市美が映像芸術の紹介に力を入れていたことがある。美術館の講堂(現在は「ミュージアムホール」と改称)を会場として、多種多様な上映会を主催していた。1995年に発行された『福岡市美術館の楽しみ方』(葦書房)に、「映像芸術の拠点 福岡市美術館講堂」という記事が掲載されている。1980年には「日米ビデオアート展」が開催され、6月にはビル・ヴィオラが訪れている。1981年には「実験映画への招待」「パフォーマンス・イン・ビデオ」が、1982年には「南アジア名作映画祭」など、80年代後半まで、年1回のペースで継続的に上映会が開催されていた。冒頭に触れた「福岡映像史」はその集大成といえる催しだった。

「映像芸術の拠点」の最後は「福岡映像史」の企画者である当時の学芸員・松浦仁氏が「福岡市美術館がある限り、講堂ではもっともっとおもしろいことが行われるに違いない。そして今後も、福岡で最も刺激的な場として活用され続けるだろう」と結んでいる。ただ実際には、現在の当館のフィルム管理体制は十分とは言いがたく、学芸員である筆者も当時の取り組みについて知っていることはごくわずかである。松浦氏が企図していた、「映像芸術の拠点」という志は、半ばで止まってしまったようにも思える。福岡市総合図書館の福岡市フィルムアーカイヴや「Asian Film Joint」に役割が引き継がれたとも言えるだろう。

今回の「像の旅」を観て、田川の展示と福岡の過去の映像シーンの活況がどこか重なって見えた。福岡市美の初期の上映は、スクリーン設備がないなか、27インチのテレビ3台を設置し、それぞれで異なるプログラムを同時に流していたという。その話が、田川市美の資料室での「像の旅」の展示風景と重なる。

車で往復3時間の道のりは、田川という土地の持つ文化を味わう時間であると同時に、1980年代の福岡の映像シーンを遡る旅のようでもあり、さらに、そうした探究の場のひとつに福岡市美も含まれていたことを改めて思い出させてくれた。

像の旅 伊藤高志映像実験室

会期:2025年4月12日(土)~5月18日(日)

会場・主催:田川市美術館(福岡県田川市新町11-56)

作品提供:ダゲレオ出版

協力:九州産業大学 芸術学部

キュレーション:澤隆志・藤本亜季

システム設計:八嶋有司

インストール:坂﨑隆一

公式サイト:https://tagawa-art.jp/schedule/ito-takashi-film-lab/

関連記事

《Showing》03 映像 伊藤高志 マルチプロジェクション舞台作品『三人の女』|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年02月15日号)

ゴットンアートマジック|工藤健志(青森県立美術館):キュレーターズノート(2013年01月15日号)