| ネオテニー・ジャパン |

|

| 福岡/山口洋三(福岡市美術館) |

|

本展への私の展覧会評は、すでに『朝日新聞』(西部本社版、8月22日付夕刊)に書いたが、そこに書ききれなかったこともあったので、ここに稿を改めることとした。

東京の精神科医・高橋龍太郎氏といえば、現代美術の蒐集家として知られている。1,000点以上にのぼる高橋氏のコレクションから選ばれた作品で構成された展覧会「ネオテニー・ジャパン」を、鹿児島県の霧島アートの森で見る機会を得た。東京を中心に活躍する若い世代の作家の主要作品をまとめてみることができる絶好の機会であった。

|

本展のタイトルであり、テーマである「ネオテニー」とは「幼形成熟」を意味する生物学上の用語である。日本の現代美術は、西洋の「Art」を目標に据え、これにおいつこうとしたが結局なりきれないまま幼形成熟をとげたものであり、「子供」の感性が異様にエラボレートした技術により最大限に発散されている現状こそ、世界の現代美術の先端なのだ、という視点が本展に据えられている。

このテーマのとおり、本展に出品された作品の多くは、若い作家たちの自己の内面の物語が、これに見合わないほどの超絶技巧で制作されている。子供の感性と成熟した技巧のアンバランスは、極めて「ネオテニー」的といえる。

|

|

|

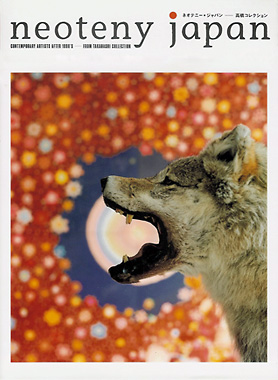

「ネオテニー・ジャパン」図録 |

|

|

こうした視点による展覧会は、少なくとも私の知るところではこれまで国内では開かれておらず、しかもそれが一個人の所蔵品で開催されているのだから、その意味では画期的だ。しかし、このような、ポストモダンの日本における文化の「幼児化」は、ずいぶん早くから浅田彰によって指摘されていた。彼が1980年代末にそのように指摘したとき、その発言には彼特有の自虐とアイロニーが込められていた。それから(なんと)20年近くが経過しようとしているが、東浩紀も言うとおり日本におけるポストモダン状況はますます進展し、浅田のいう「子供の資本主義」は、その予言どおり世界を覆い尽くそうとしている。20年前の状況と現在のそれと異なるのは、浅田が発言に込めたアイロニーも自嘲も、本展のテーマ設定の背後には存在していない点だ。本展図録の高橋氏のエッセイや企画者の1人である児島やよいのエッセイにもあるとおり、本展では「ネオテニー」を、世界最先端の状況だと高らかに宣言している。このように状況を変えてしまったものはなんだろうか。思い当たるもののひとつが、現代美術における「市場主義」の台頭である。この市場優先の動向を率先したのはいうまでもなく村上隆である。彼の創業した「カイカイキキ」の前身にあたる「ヒロポンファクトリー」の設立は1996年であり、高橋氏がコレクションを始める前年である。

その村上が、欧米の美術市場に切り込むための方法論として選んだのが、浅田彰のいう「子供の資本主義」の文化の典型であるアニメ・マンガを作品に持ちこむことであり、さらにその技術的造形的洗練の度合いを突き詰めることであった。この戦略は当たり、彼は市場をにぎわす時代の寵児となり得たのである。近年になって日本政府がサブカルチャーを(文化と言うよりはむしろ商品として)海外輸出を奨励し始めたのもこれを後押ししただろう。浅田彰のアイロニーが、アイロニーでなくなった瞬間であった。アニメやマンガの要素を作品に取り入れていたり、または作品の外観がアニメの影響を思わせたりすることが、必ずしも若い作家たちの引け目とならなくなったことは、ある意味村上、それに続く奈良美智の成し遂げた快挙というべきかもしれない。彼らの直接的な作品の影響ではなかろうが、会田誠、山口晃、町田久美、天明屋尚らの日本画的(または日本画風)具象イメージは、アニメやマンガのイメージと親和性が高い。そもそも日本画自体が油彩画に比してそうした性格を持つ。できやよいの作品もここに含めていいだろう。

アニメやマンガとの直接的な連関性はなくとも、たとえば鴻池朋子にみられる物語性の強い具象絵画も、子供が内面にはぐくむ、大人にはわかり得ないストーリー展開を見せている。異様なまでの描き込みを見せながら、そこに出てくる少女やオオカミといったキャラクターたちは、どこか少女趣味的で、壮大で重厚な物語を喚起させる方向性を持たない。どちらかといえばそれは作者の内面に向かっている。これは西尾康之の陰刻立体にも感じられる。理屈や理論とは遠いところにあるこうした作品は、感覚的な部分で鑑賞者を刺激しているのかもしれないが、超絶的な技法という点は、先に挙げた「日本画風」の作家たちにも共通する。結局のところ、それは「工芸的」なのでないか。異様に細かく、異様に擬古典的で、異様に意匠がシャープなこれら作品たちの特徴をこのように見ていくと、画廊での展覧会でセールスを伸ばし、美術市場で価格が高騰するのもわかるような気がする。これら作品における「工芸的」な技法に注目するとき、明治時代に欧米の万国博に出品された、過剰なまでに手の込んだ装飾で飾り立てられた工芸品の数々を想起せずにいられない。それらは美術作品であるより前に、すばらしくよく仕上げられた日本製品であり、また一方、アニメ・マンガ的なイメージや、少女趣味的なファンタジーが、海外の人々の持つ現代的な「日本的イメージ」(=現代風オリエンタリズム)と重なる。市場での評価の指標が「ネオテニー」なのではないか。それは、少なくとも戦後〜70年代の日本美術が、自らの表現を「日本」というブラックホールに陥らせないために忌避してきたものである(1980年代には日本的イメージも工芸的要素も一度復活しているが市場の喚起までには至っていない)。

そして彼らの商業的成功は、作品における「子供の資本主義」への後ろめたさとアイロニーを払拭した。売れること、つまり買い手の存在が「子供の資本主義」をオーソライズしたのである。村上隆の作品がオークションで高値を更新するたびに、このオーソライズの力はますます強まったのではないか。誰がなんと言おうと、作品が「市場で通用する」という事実は、一般の美術愛好家やマスメディアに対して圧倒的な力を持つ。本展図録のなかで、斎藤環がそのエッセイの末尾で「批評ではなく、市場の論理が『悪い場所』の呪縛を解放しつつあるとしたら、どうだろう」と書いている。確かに、学芸員や評論家らの専門家連中の間だけで局地的に評価が出回る程度で一般社会への影響力は微々たるものであった過去の状況からすれば、時代は変わったといえるのだ。

ここで、もし今の日本の美術館に、20年前と変わらない予算状況で、行政側からの効率的な運営を求める直言や介入などがないならば、と仮定してみる。もしそうなら、専門家たちはそれなりの企画展開催や作品収集などをとおして、市場の評価と美術的評価との相違/相似に関して発言する機会を得たはずである。しかし、美術館をとりまく状況が悪化し始めたのも1990年代後半だった。行政のスリム化にともなう民営化や指定管理者制度などは、小泉構造改革のもとで進行した。美術館は新自由主義の元でダメージを受け、その代わり、市場が現代美術の評価においても影響力を持つようになった。高橋コレクションが形成された10年間を考えるとき、こうした社会背景を思わずにいられなかった。

|

| 最後に、本文における作品への論評は、あくまでも企画展出品作に対するものであり、同じ作家でも異なったタイプの作品があろうことは想像に難くないから、それらはこの文中において考慮していない。また私自身は、美術の売り買いの現場である東京に住んでいないから、本文における市場への論考もまた、あくまで遠目に状況を眺めての感想である。実際に作品を購入・収集し、展示スペースすら運営するという行動によって現代美術への見識を示している高橋龍太郎氏の情熱にはただ敬服するほかない(できるのであれば私自身もやってみたい)。氏の収集範囲は、本展作家に限らず、もっと幅広い物であると聞く。私の興味は、出品作家たちの台頭するその時代・社会背景であることを断っておきたい。 |