|

||||||||||

|

|

|

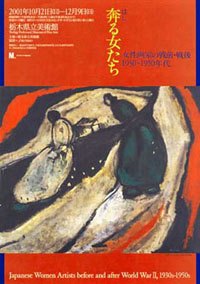

奔る女たち: 女性画家の戦前・戦後/川俣正: デイリーニュース

木戸英行[郡山: CCGA現代グラフィックアートセンター] |

||||||||||||||||

|

●奔る女たち:女性画家の戦前・戦後 1930-1959年代 女子美術学校(現在の女子美術大学)を除いて、ほとんどすべての美術の専門教育機関が女子に門戸を閉ざしていた時代。女性が絵を描くと言えば、上流階級の子女による手習いとしての日本画を指していた時代。今からみれば隔世の感があるが、戦前の日本はまさしくそういう状況だった。本展は、そんな状況下で果敢に美術を志した女性たちに焦点を当て、洋画を中心に、日本画、

有名無名を問わず集められた計 48名、130点以上の出品作品は圧巻で、まさに労作と呼ぶにふさわしい内容だ。三岸節子、桂ユキ子、小倉遊亀、片岡球子といった馴染みの作家たちも出品されているが、ほとんどは名前も知らなかった人たち。実際のところ、本展ポスターに作品が大きくフューチャーされ、出品点数も多く、そのどれもが力強く印象に残るものだった桜井浜江など、この作家が有名なのか無名なのかすら知らない始末。きっと自分が無知なだけだと思っていたら、後日、朝日新聞に載った田中三蔵氏の展評にも同様なことが触れられていて少し安心した。 それにしても、こうした作家が日本の絵画史の中で今まで等閑に付されてきたこと自体が、日本の美術が男性中心の視点で語られてきた事実を如実に物語っている。あらためて、ぼくたちは日本の美術の半分しか、教わったり見たりしてこなかったということを知らさせる。 最近の10年、あるいは20年の間に、美術における女性をめぐる環境は様変りしてきた。十分に改善されたとは言えないかも知れないが、それでも、本展のような機会に恵まれるようになっただけでも大きな前進だろう。彼とか彼女とかの人称代名詞抜きでアーティストを語れるようになる日も意外に近いような気がする、と言ったら楽観的に過ぎるだろうか。

●川俣正:デイリーニュース

●学芸員レポート CCGAでは、昨年からわが国の現代グラフィックデザインを取り上げる展覧会シリーズを開始した。これは、日本の現代グラフィックデザインを築いてきた第一世代、第二世代の作家たちの実作品や関連資料を体系的に収集しきちんと後の世代に伝えていこう、という趣旨で始めた DNP グラフィックデザイン・アーカイブ事業の一環である。 作家をはじめとする関係者の方々の寛大な協力によって、同プロジェクトにはすでに数多くの作品が集まってきた。現在、これを管理し、データ化する作業に取り組んでいるところだが、これが一筋縄ではいかない。いわゆるファイン・アートとは異なり、グラフィックデザイン作品を美術館の所蔵品として分類・管理するためのスタンダードな手法がないことがもっとも大きな原因だ。たとえば、版画の場合は、作家や版元がプリント・ドキュメンテーションと呼ばれる一種の証明書を作品に添えることが一般化しており、それが版画コレクションを、いわば書誌学的に管理する際のもとになる。ところが、グラフィックデザインの場合は、元来美術館にコレクションされることを目的に作られているわけではないので、タイトルすらないのが普通だ。作家たちもそうしたことに非常に無頓着であることが多い。 したがって、ぼくたちの仕事はまず収集された作品の一点一点について、どのように必要な情報を記述していくか、その項目を整理することから始まった。現在とりあえずの雛型をつくり、データベースに作品を登録する作業を行っている段階だが、これが将来的にも有効でありつづけるか、正直に言って半信半疑だ。実はこれ、富山県立近代美術館、武蔵野美術大学図書館といった、国内で同様のコレクションをもつ機関も同じく抱える問題であるらしい。もちろん今名前をあげた2機関とも、われわれから見れば大先輩であり、同列に語るのはおこがましいが…… いずれにせよ息の長い仕事になるの間違いないわけで、先輩たちに教えを乞いながら、地道に取り組んでいきたいと思う。 [きど ひでゆき] |

|

|

|||

|

|

|||

|