フォーカス

「2017年に印象に残った読みモノはなんですか?」

2017年12月15日号

2017年は重要な芸術論の邦訳や、多彩なアーティストブックが相次いで出版され、さまざまなかたちで、アートについて「読む」経験に触れる機会の多い年となりました。しかし、そもそも「読む」とはどういった行為なのでしょうか。私たちは普段、本やウェブサイトに載っている文字だけでなく、絵画や身体の動作、ひょっとしたら路傍の石ころから、なにかを「読んでいる」と言えるかもしれません。そこで、2017年にartscapeで取り上げたアーティストの方に、「2017年に印象に残った読みモノ」について質問しました。「読む」経験とは、私たちが思っている以上に豊かな行為なのかもしれません。

執筆者

青野文昭(美術家)

岩崎貴宏(美術家)

志賀理江子(写真家)

砂連尾理(振付家、ダンサー)

野口里佳(写真家)

藤野高志(建築家)

青野文昭(美術家)

タンス

《水源をめぐるある集落の物語:東京─吉祥寺・井の頭AD2017〜BC15000》

武蔵野市立吉祥寺美術館での展覧会「コンサベーション_ピース ここからむこうへ part A 青野文昭展」での出品作品を制作中の風景

2017年はほとんど東京・吉祥寺関連の制作にあけくれ、したがって思い出されることもそれにまつわることになる。武蔵野市近隣で落ちている欠片(主に井の頭公園で使われていた自転車等)を収拾し、なんらかの「復元」を試みる予定で、その欠落部を「復元」するための「材料」として、市民の方々から家具類(主にタンス)の提供を受けた。仙台の私のアトリエは東京から輸送されたおびただしい数のタンスに埋め尽くされ、むせかえる匂いのなか、武蔵野市民のタンスに向き合う1年となった。

自転車や人体などのフォルムを「再生」するために、タンスを並べ、積み上げ、切り刻む日々……。もちろんタンスは、石材や木材とは異なり、内部が空洞で、それぞれの家々の来歴を持ち、人工物なので、その加工においてつねに「破壊や暴力性」を露出させ、普段いや応なしに隠蔽されがちな物事の「成り立ち」が浮かび上がる。また、タンスは自立し移動可能なものでありながら、元来、室内に配されるよう建築物の構造に対応・依存した形態になっている。それが室外に流出し剥き出しになると、寄る辺のない宿なしの不安定感を醸し出し、さらに大量になると、引越し途中か、夜逃げか……あるいは自分などは、3.11の震災時に見てきた被災地の光景と重なってきてしまう。そうしてこれは吉祥寺の歴史とも深く繋がってくるように思えた。江戸の大火や関東大震災から避難し、水源(井の頭の池)に寄せ集まるように堆積した移民の歴史。ある意味全国から流入する首都・東京や、極東に浮かぶ日本列島の性質とも繋がってくるかもしれない。自身の空洞にそれぞれの家庭が育んできた固有の時空を宿したまま、流れ着き集積した寄る辺のないタンス群は、仮設的に積み上げられ、やがてもっと大きな空洞(池)を囲む構造体を形成し、さらにさまざまなものごとを呼びよせ膨らみ複雑に連結し、もうひとつの新しい疑似世界を形成していく。室内にあるはずのタンスと屋外を走る自転車は、対比されつつ反応し──内/外、定着/移動、流出/放置、物/空間、地上/地下、外壁/地層、現在/過去──反転し、また混じり合う。吉祥寺でのこの作品は、まさにタンスに導かれながらかたちづくられ深化していったように思う。

あおの・ふみあき

1968年宮城県仙台市生まれ、同地在住。宮城教育大学大学院美術教育科修了。在学中から「修復」という概念を作品に取り入れ、捨てられた物を収拾して、その欠損部分を修復することで作品を制作している。近年の主な展覧会に「青野文昭 個展」(gallery TURNAROUND、2016)、「コンサベーション_ピース ここからむこうへ part A 青野文昭展」(武蔵野市立吉祥寺美術館、2017)ほか。

関連記事

福住廉「コンサベーション_ピース ここからむこうへ part A 青野文昭展」(2017年11月01日号、レビュー)

岩崎貴宏(美術家)

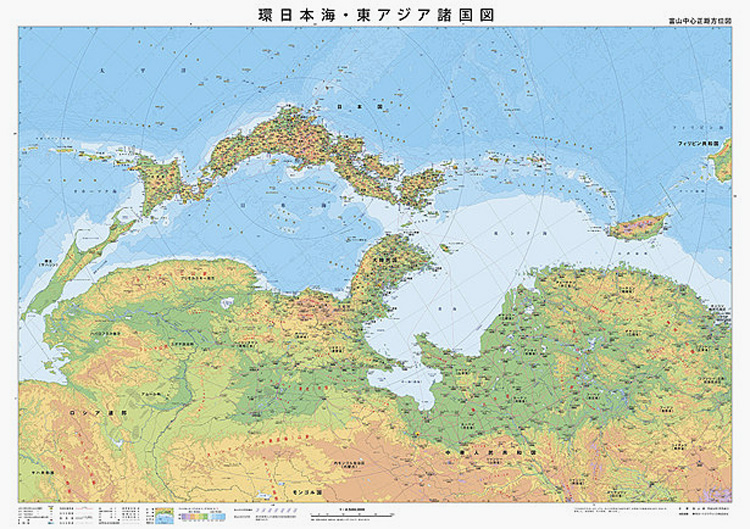

逆さ地図

この地図は富山県が作成した地図(の一部)を転載したものである。(平24情使第238号)

奥能登国際芸術祭の下見で見た「逆さ地図」の衝撃は大きかった。平らに固定されていると思っていた足元が、クルっと回転して、他者の視点で対岸の自分を眺めているかのように錯覚する。VRを使わずともこんなローテクな操作で、日常の固定観念を揺さぶり視点が変換させられることに驚く。

逆さ地図では図と地が反転し、大陸と日本の間にポッカリとあいた日本海が際立って見える。瀬戸内海出身の私は、日本海を巨大な海だと思っていたが、それはまるで大きな池のようだった。日本列島が弓なりに反り返るなかで、能登半島は逆にせり出した見晴し台、あるいは船着き場に見える。対岸からは、日本列島そのものが巨大な堤防のようだ。

最果てだと思っていた奥能登は、東海道を基底にした江戸時代以降の日本列島からの視点であって、逆さの視点で見ると、日本海を対岸の大陸と環状に共有し、かつては能登を玄関口に文化や経済を交流させていたであろうことが一目瞭然だった。

逆さ地図でみた小さな日本海も、現実空間で私の目線では対岸の大陸を見ることはできなかった。しかし車のGPSでは、シームレスにズームアウトしていく先に、対岸を含めた「世界」を容易に捉えることができる。加えて海岸に毎日大量に流れ着く大陸からの漂流物や、早朝にけたたましく鳴る弾道ミサイル発射と着弾を知らせるJアラートは、対岸の近さや能登の地政学を雄弁に物語った。実際に目に見えるものだけが本質なのではなく、自らの体験を拡張して見えてくる別の見方があることを知った。

いわさき・たかひろ

1975年広島県生まれ、同地在住。広島市立大学芸術学研究科博士課程修了、エジンバラ・カレッジ・オブ・アート大学院修了。近年の主な展覧会に「日産アートアワード2015」(BankART Studio NYK、2015)「第57回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館」(2017)、「奥能登国際芸術祭」(2017)ほか。

関連記事

鷲田めるろ「岩崎貴宏作品における場所性 第57回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館」(2017年07月15日号、キュレーターズノート)

志賀理江子(写真家)

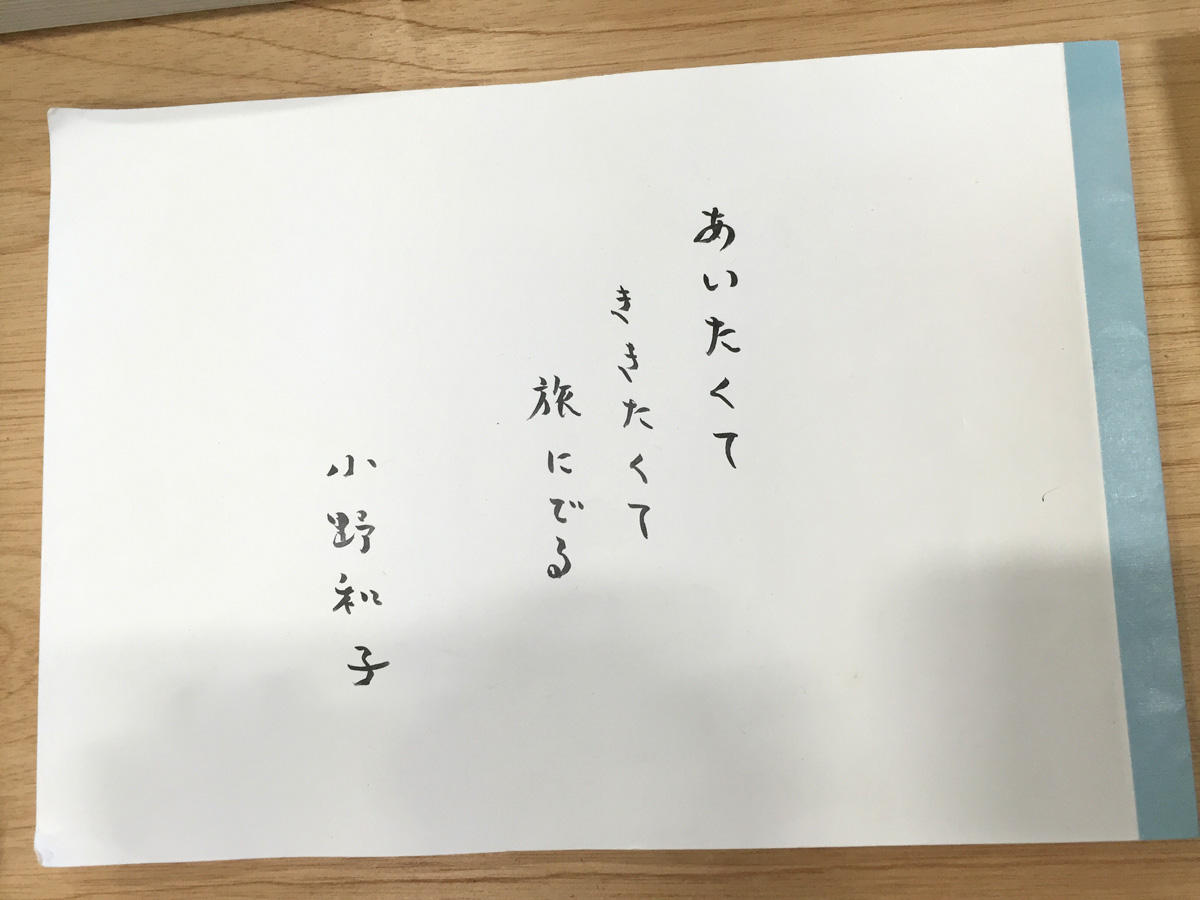

小野和子さんから頂いた手製本『あいたくて ききたくて 旅にでる』

小野和子さんは宮城県を中心とした東北地方で、民話の採訪(聞き訪ねる旅)を45年以上続けていらっしゃる方です。私が宮城県に居を移し、東日本大震災の後、せんだいメディアテーク経由で、小野さんらが続けてこられた「みやぎ民話の会」の活動を知りました。同じ地域に住む、あらゆる表現活動に携わる若者同様、私もすぐさま小野さんらの活動に深い感銘と驚きを受けました。以来、いつもいつも自分たちの道のはるか先を歩んでいる小野さんの後を追えるように…と勝手ながら心の支えにしています。「みやぎ民話の学校」や「民話ゆうわ座」、時折会から出版される本、例えば『双葉町を襲った 放射能からのがれて』など、現在進行形でアクティブな活動は、はっきり言って超パンクでめちゃくちゃすごいです。

この『あいたくて ききたくて 旅にでる』は、小野さんがこれまで45年にわたる民話採訪で経験したさまざまなこと──たくさんの方から語られた民話と民話の間に溢れる小野さんの記憶から紡がれたこと──が書かれています。これまで小野さんは民話を「聞く」立場であり、それを徹底してきました。しかしこうして小野さん自身が、自身の身体に積み重ねたそれらの記憶を語り始めたことは、なにか「本当」の「物語」が新たに語られ始めているのだと震えました。込み入った内容になること、個人的な事柄も含まれることから、手製本、かつ親しい人に手渡し、と約40部のみを製作したそうです。内容は、とてもここでは書ききれませんが、私は宮城県に住む者として、東北地方について、またそこに住む人々のこと、暮らしのこと、活字からこぼれ落ちた歴史などがここまで深く書かれたものをほかに知りません。小野さんはこの続編をいまも書き続けており、出版できるかたちにするべく編集の清水チナツさん(せんだいメディアテーク)と共に歩んでいらっしゃいます。非常に楽しみです。

しが・りえこ

1980年愛知県生まれ。写真家。ロンドン芸術大学チェルシー・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン卒業。現在、宮城県在住。2008年度木村伊兵衛賞、2009年NY ICPインフィニティアワード新人賞を受賞。主な個展に「螺旋海岸」(せんだいメディアテーク、2012)、「ブラインドデート」(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館、2008)ほか。www.liekoshiga.com

関連記事

川浪千鶴「志賀理江子 ブラインドデート/高﨑元尚新作展 ─破壊 COLLAPSE─」(2017年9月1日号、キュレーターズノート)

飯沢耕太郎「志賀理江子 ブラインドデート」(2017年9月15日号、レビュー)

高嶋慈「志賀理江子 ブラインドデート」(2017年10月15日号、レビュー)

砂連尾理(振付家、ダンサー)

父の身体

2016年11月、父から携帯にメールが届いた。「食道がんの疑い」それがメールのタイトルだった。1週間後、精密検査の結果、父は医師から正式に癌の宣告を受け、癌の進行を示すステージは最も重い4を告げられた。

11月の入院後、翌年3月には一旦退院したが、5月に転移が見つかり再び入院してから7月の退院までその多くの日々を父は病院で過ごした。そのあいだ、父は二度に渡る大きな手術を経験した。長期の入院生活の影響で父の身体は痩せ、髪の毛も放射線治療の影響でどんどん抜け落ちていった。特に二度目の手術以降、父の視野は随分と狭くなり少し離れた場所への移動も困難を伴うようになった。こうしてわずか半年余りのあいだに父の身体は随分と変わってしまったが、その一方でいままでの父からは見えなかった新しい父の姿がどんどんと見えてくるようになった。

まず一度目の手術のあと、父の声が随分と変化した。それは手術の影響で声帯や声質が変わったという類いの変化ではなく、声の温度や重さ、また色合いがくっきりし、身体と一体となった声と言えばいいだろうか。声ってこんなに味わい深いのかと感じさせる、そんな声を父が発し始めたのだ。また、視野が狭くなったせいで歩く姿は確かにおぼつかなくなったのだが、そのおぼつかなくなった歩行から繰り出される一歩一歩はまるで暗闇の中でダンスを踊っているかのように軽やかでかつ逞しく感じられるようになった。

捨て身という言葉は知っていたし、また合気道の稽古を行ないながらそんな境地にはどうしたらなれるのだろうと思っていたが、二度の手術でまさに身を切り取られる経験をした父はそんな捨て身な状態を実践しながら生きているのだろうか。この父の変化は、もしかすると私の一方的な思い込みからくるものかもしれないけれど、いま現在も生き続けている父の姿はそんなことを想起させられるほど、生きることの途方もなさを感じさせてくれる。

じゃれお・おさむ

1991年、寺田みさことダンスユニットを結成。2002年、「TOYOTA CHOREOGRAPHY AWARD 2002」にて、「次代を担う振付家賞」(グランプリ)、「オーディエンス賞」をダブル受賞。04年、京都市芸術文化特別奨励者。08年度文化庁の在外研修員として、ドイツ、ベルリンに1年滞在。

近年はソロ活動を中心に、ドイツの障害者劇団ティクバとの「Thikwa+Junkan Project」、京都・舞鶴の高齢者との「とつとつダンス」、宮城県閖上(ゆりあげ)の避難所生活者への取材が契機となった『猿とモルターレ』等を発表。著書に『老人ホームで生まれた〈とつとつダンス〉──ダンスのような、介護のような』(晶文社、2016)。www.osamujareo.com

関連記事

木村覚「砂連尾理『老人ホームで生まれた〈とつとつダンス〉 ダンスのような、介護のような』」(2017年2月1日号、レビュー)

高嶋慈「プレビュー:砂連尾理『猿とモルターレ』」(2017年2月15日号、レビュー)

木村覚「砂連尾理『猿とモルターレ』」(2017年4月1日号、レビュー)

高嶋慈「砂連尾理『猿とモルターレ』」(2017年4月15日号、レビュー)

野口里佳(写真家)

『ぼくがとぶ』

佐々木マキ『ぼくがとぶ』(福音館書店、1975)

2016年の末、12年間暮らしたドイツ、ベルリンから沖縄に引っ越しました。12年間は思っていたよりもずっと長かったようで、作品を含めると引っ越し荷物はびっくりする量になりました。沖縄で住む場所が決まり、スタジオをみつけ、今年に入ってようやくベルリンからの引っ越し荷物を受け取りました。そしてそれと同時に、12年前に日本の倉庫に預けっぱなしにしていた、ベルリンに引っ越す前に持っていた荷物も倉庫から出すことにしました。

12年前、日本を発つときにとりあえずと倉庫に預けていた荷物は、なんでこんなものを取っておいたのだろう? というものばかりで、ダンボールを開けるたびにため息をついていたのですが、しばらくすると子どもの頃の絵本が数冊出てきました。そのなかでも特に好きだったのが、この『ぼくがとぶ』という絵本です。

『ぼくがとぶ』は、文字の少ないとてもシンプルなお話です。ひとりの少年が、おとうさんやおかあさんに内緒で自分の飛行機を組み立て、その飛行機で空を飛んで行きます。飛行機から見下ろすとおとうさんとおかあさんがびっくりしていて、そのうち町の姿がどんどん小さくなっていきます。砂漠を越えて、夜を越えて、北極まで飛んで行き、最後のページはセイウチとの記念写真が1枚載っているだけ。私はこの本の終わりが大好きでした。ほかの絵本はたいてい、主人公がいろんな冒険をしても、気がつくと自分のベッドで寝ていたり、気がつくとお母さんのつくる夕食の匂いがしてきたり、いつも主人公の日常に戻って物語が終わるのです。でもこの絵本は違いました。冒険に行ったままなのです。子どものころの私の解釈では、最後のページの写真は、彼がおとうさんとおかあさんに送った自分の無事を伝えるための写真でした。

いまこの絵本を見直すと、最後のページの写真は旅を終えて自分の部屋に帰ってきた少年が眺めている昔の写真なのかも、とも思えます。でも私は子どもの時の私の解釈のほうがやっぱり好きです。冒険に行って、そのまま行きっぱなし。私もそんなふうに作品をつくり続けたいと、子どもの時に読んだこの本を読みながら、あらためて思いました。

のぐち・りか

1971年埼玉県さいたま市生まれ。1994年日本大学芸術学部写真学科卒業。大学在学中より写真作品の制作を始め、これまで国内外の多数の美術館やギャラリーで展覧会を開催。現代美術の国際展にも数多く参加している。主な個展に「予感」(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館、2001)、「飛ぶ夢を見た」(原美術館、2004)「光は未来に届く」(IZU PHOTO MUSEUM、2011–2012)など。主なグループ展に「第55回カーネギー・インターナショナル」(米国ピッツバーグ、2008–2009)、「ヨコハマ・トリエンナーレ2011」(2011)、「第21回シドニー・ビエンナーレ」(2018)などがある。2017年より沖縄在住。www.noguchirika.com

関連記事

飯沢耕太郎」野口里佳『夜の星へ』/『鳥の町』」(2016年1月15日号、レビュー)

飯沢耕太郎「野口里佳『海底』」(2017年10月15日号、レビュー)

藤野高志(建築家)

吾子

2017年は私にとって変化の年でした。

設計業務の幅が住宅から公共へと広がり、事務所スタッフを新たに2人迎えました。教える大学が3つに増える一方、母校の博士過程にも入学しました。作品の展示は海外4カ所、国内も4カ所。私事では正月に次男が生まれ、11月に祖母が他界し、長男が喋るようになりました。公私ともスピード感が増すなか、事務所の労働環境の改革を行ない、業務は基本午後6時終わりで週休2日としたので、わが子と過ごす時間が増えました。

あるときふと、子どもが自らの感覚器官の延長に思えました。「日常が君にはそう見えるか。」と理解し、知らず知らずに感覚を調律していることに気づきます。彼の立場で周りの世界を感受することは、目や耳が増えたのと同じです。であるなら私も彼のセンサーなのだろうと思います。危険を感じる、遠くに手を延ばす、名前を知る……

それは子どもに限った話ではないようです。事務所や、大学や、建設現場で誰かと一緒のときも。自らの五感が主旋律なら、誰かの五感は伴奏となり、交響を楽しむことができるかもしない。

たとえばカメラをぶら下げていると、街のあちこちが気になります。電柱、路地裏、道祖神。35ミリレンズならその画角で、ズームレンズなら横断的に、明るいレンズならピントを探して、無意識に風景を捉えています。誰かといることって、たとえばそういうことなのかもしれないと思います。お互いに。

自分は誰かにとってどんなフレームになるでしょうか。

※写真は、アーツ前橋×前橋文学館の「ヒツクリコ ガツクリコ ことばの生まれる場所」展にて。究極クエスチョンの私なりの答えは「人生ぜんぶ大切」。

ふじの・たかし

1975年生まれ。1998年東北大学工学部建築学科卒業、2000年東北大学大学院 都市・建築学 博士前期課程修了。2000-2001年清水建設株式会社 本社設計本部。2001-2005年はりゅうウッドスタジオ。2006年生物建築舎設立。2013年「天神山のアトリエ」にて日本建築学会作品選集新人賞、2017年「鹿手袋の長屋」にて日本建築学会作品選集2017、2017年SDレビュー2017朝倉賞受賞ほか。共著に『地方で建築を仕事にする』(学芸出版社、2016)。

関連記事

五十嵐太郎「《天神山のアトリエ》《貝沢の家》《萩塚の長屋》」(2017年11月15日号、レビュー)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)