フォーカス

「劇場」のゆくえ──コロナ禍に演劇を考える

山﨑健太(演劇研究・批評)

2020年10月15日号

新型コロナウイルスの影響で多くの劇場や稽古場が使用不能になり、演劇のつくり手の多くは自らの創作について考え直さざるを得ない状況に置かれた。それはつまり、多くのつくり手が(あるいは自明としてきた)演劇について改めて考えることになったということだ。コロナ禍に限らず「演劇の危機」に演劇を考えることのひとつの意味はそうして演劇を問い直すことそれ自体にある。そこにはまた新たな演劇の、あるいは演劇とは呼ばれないかもしれない何かの可能性があるからだ。

人が集えない時代の演劇/劇場

theatreという単語が演劇と劇場の両方を意味することからもわかるように、演劇と劇場とは切り離すことがほとんど不可能なほど密接に結びついている。いわゆる「劇場」でなくとも演劇にはそれが上演される場所が、観客が集う場所が必要とされていて、だからこそ劇場に人が集えない状況は演劇にとって致命的なものとなり得る。

SPACは公演中止となった『おちょこの傘持つメリー・ポピンズ』が上演されるはずだった時間に『おちょこの傘持つメリー・ポピンズのいない劇場』として無人の劇場の様子を配信。演劇の公演が行なわれていなくても劇場はそこにあるのだと示してみせた。そこには劇場が社会的なインフラである、そうあれかしとの含意もあるだろう。

多くの制約を課されながらではあるが劇場の利用が再開され始めた頃に上演されたTOHO MUSICAL LAB.『CALL』は劇場での「出会い」を歌い上げ、シアターコクーン『プレイタイム』は劇場機構全体を使って劇場が「再始動」するさまを示してみせた。一方、ウンゲツィーファは『一角の角(すみ)』において、動物に占拠され「自然」の一部と化した劇場の姿を描いた。演劇の場所はいわゆる劇場だけではない。だが、演劇がいわゆる劇場以外の場所で行なわれるとき、その成否は演劇の場としての「劇場」を立ち上げることができるかどうかにかかっているとは言えるかもしれない。

TOHO MUSICAL LAB.『CALL』[撮影:桜井隆幸]

TOHO MUSICAL LAB.『CALL』[撮影:桜井隆幸]

ウンゲツィーファ『一角の角』[撮影:上原愛]

ウンゲツィーファ『一角の角』[撮影:上原愛]

ロロ×いわきアリオス共同企画 オンライン演劇部『オンステージ』で描かれる「観客」はそれぞれの自室で自ら用意した音楽を聴きながらオンライン演劇の開演を待つ。それは自室という観客にとってもっとも身近で日常的な場所を「劇場」という特別なそれへと変容させるための時間だ。

ロロ×いわきアリオス共同企画 オンライン演劇部『オンステージ』

ロロ×いわきアリオス共同企画 オンライン演劇部『オンステージ』

演劇公演のオンライン配信を見てもいまいちそれが演劇であると感じられないのは、観客であるはずの自分が劇場から疎外されているからなのかもしれない。画面に映る劇場はむしろ「私がそこにはいないこと」を強調する。ゆえに、つくり手にとっての問題は画面の「向こう側」にいかに劇場=演劇を立ち上げるかということになるだろう。

プライベートな空間に送り込まれる「演劇」

画面上にリアルタイムで表示されていく文字を観客が読むことによって演劇が立ち上がる須藤崇規『私は劇場』は「あちら」と「こちら」の境界面である画面上を劇場とする試みだった。観客である私とつくり手である「私」が出会う場所こそが劇場と呼ばれる。いや、もちろん媒介は必ずしも画面である必要はない。つくり手ではなく、観客のいる場所をこそ「劇場」とするには?

福井裕孝『シアター・マテリアル』は京都の劇場Theatre E9 Kyotoの備品である箱馬(舞台や客席の設営などに使用される木製の直方体)を10人の参加者が自宅でそれぞれひとつずつ預かって3週間を過ごし、後日、その期間の様子を写真やレビューなどのアーカイヴとして公開するプロジェクト。『シアター・マテリアル』というタイトルの通り、劇場を構成する素材である箱馬は個人のプライベートな空間へと持ち込まれる。

dracom『STAY WITH ROOM』、ヌトミック『Our play from our home』、ウンゲツィーファ『ハウスダストピア』もまたそれぞれのタイトルが示唆するように、個人のプライベートな空間に素材を送り込み演劇を立ち上げる。いずれも音声作品であるのは興味深い。その場所の音的特性を消し去ることなく新たなレイヤーを重ねることができる音声作品はプライベートな空間を「劇場」へと変貌させるのに適しているのだろう。

ウンゲツィーファ『ハウスダストピア』の指示書

ウンゲツィーファ『ハウスダストピア』の指示書

ところで、『ハウスダストピア』は音声作品だが、その音声にアクセスするための指示書は手紙のかたちで送られてくる。演劇の素材を「送り込む」手段としてはもっともアナログな形式と言えるだろう。ゲッコーパレード『(タイトルなし)』、ままごと「LANDMARK/ランドマーク」プロジェクト『恋と演劇について -Tからの手紙-』、はらぺこ満月『書簡観光』も送られてくるハガキや手紙が、あるいはそこからアクセスできる動画などを含めた総体が作品となる。ハガキや手紙を受け取りそれを読むという行為によりその場所に立ち上がるフィクション。さらに、『ハウスダストピア』以外は郵便物が複数回送られてくる形式となっている。次に届くハガキに思いを馳せ、あるいはひとつ前の手紙を思い出す時間もまたフィクションへと組み込まれるだろう。

アナログなメディアに混入する生々しさ

演劇の特性として現実とフィクションとの二重性がしばしば指摘される。劇場ではその二重性は俳優の身体という現実によって担保されているとみなせるが、他者のいないプライベートな空間において現実を担保するものは観客の身体でありその空間それ自体をおいてない。あるいはそれは単に、劇場の客席において見ないフリをすることが可能だった観客自身の身体がそこにあるという現実に否応なく向き合わざるを得ないということかもしれない。

ZoomやYouTubeなどを介した映像配信型の「演劇」が隆盛する一方、郵便というアナログなメディアに注目するつくり手が複数いた理由はここにあるだろう。ハガキや手紙を受け取るという現実の・観客自身の行為は、そこで立ち上がるフィクションを現実へと強力に紐づける。劇場においてはその場に居合わせること(あるいはその場へと赴くこと)がほとんどそのままフィクションの場への参入の条件となったが、プライベートな空間に引きこもる観客をフィクションの場へと引き込むためには観客個人を対象とした働きかけが必要なのだ。このとき、働きかけにはしばしば正体不明の親密さが混入する。本来、働きかけが個人にあてられていることとそれが親密な関係に基づくことはまったく別のことのはずだが、両者は混同されやすい。そうして偽造された親密さはゆえに得体の知れない不気味さをも孕むことになる。

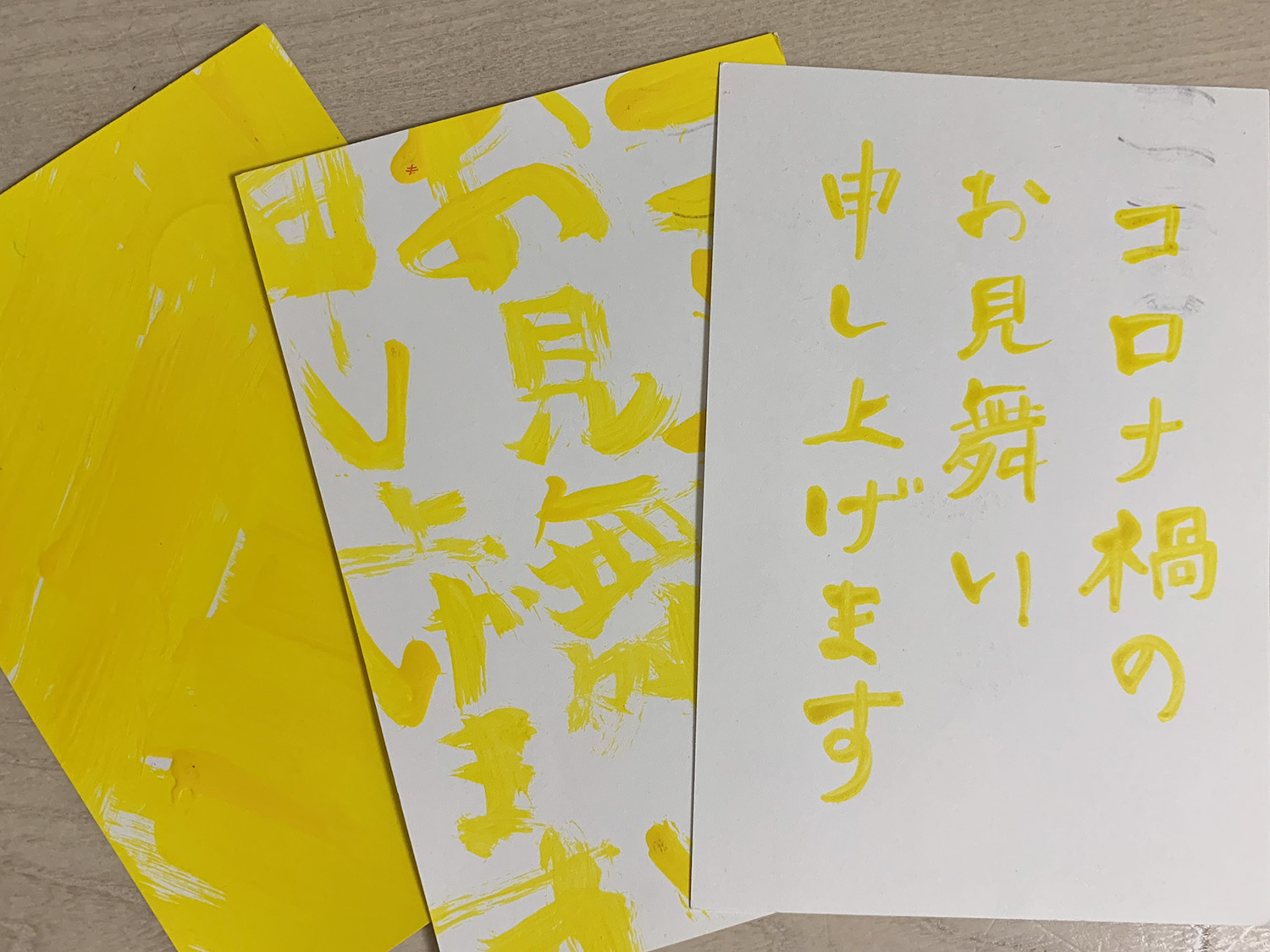

ゲッコーパレード『(タイトルなし)』で観客に郵送されてくる3枚のハガキ

ゲッコーパレード『(タイトルなし)』で観客に郵送されてくる3枚のハガキ

ベケット『わたしじゃないし』を原案とするかもめマシーン『もしもし、わたしじゃないし』は「口」と「聴き手」の二人芝居を電話越しの俳優と観客のやりとりへと翻案する。観客となる私個人の電話というきわめてプライベートなメディアにかかってくる電話越しの女の声は親しい友人とのおしゃべりのような調子を帯びているが、私にとってはほとんど意味不明な話をこちらの反応などお構いなしに一方的にしゃべり続け、そして唐突に途絶する。電話というメディアもまた、観客のプライベートな空間に介入するための有効な手段だ。SPACも「劇場に足を運ぶのは難しい──。ならばみなさんが今いる場所を劇場にしよう!」と『SPACの劇配!〜アートがウチにやってくる〜』のプログラムのひとつとして所属俳優による電話越しのライブ朗読『でんわde名作劇場』を実施している(もちろんそこには不気味さはないだろうが)。

郵便も電話もある種のテクノロジーの産物であり、互いに離れた存在をつなぐという点ではZoomやYouTubeと共通している。だが、ZoomやYouTubeではなく郵便や電話を「演劇」のメディアとして選択するつくり手や観客が一定数いる理由のひとつは、それらがすでにほとんどテクノロジーとは見なされなくなっているメディアだということだろう。ZoomやYouTubeといった新しいメディアと比較したとき、ライブ感とは異なる意味でそれらはより生々しいものとして認識される。

だが、電話越しの息づかいやハガキに記された筆跡の方が画面に映る人間の身体よりも生々しく感じられるのはなぜだろうか。それが個人にあてられたものか否かは「生々しさ」の感覚に大いに関係するだろうが、しかし例えばテレビ電話的なかたちで演劇が行なわれるさまを想像してみても、そこに単なる電話以上の生々しさが宿るようには思えない。あるいは、その場にないものに視覚が釘づけになっている状態それ自体が、何か生々しさから遠ざかるものなのかもしれない。

だが、プライベートな空間に送り込まれる「演劇」は、パブリックな場としての劇場で上演される演劇とは真逆の性質を持つこともまた明らかだろう。プライベートな空間にいながらにしてパブリックな場に参入することは可能か。例えばTwitterの惨状を見るに、ウェブ上に健全なパブリックの場をつくり上げることはほとんど不可能なことのように思われる。書を捨てよ、町へ出よう。ステイホームが規範とされる世の中では町へ出ることは推奨されない。だがそれでも、パブリックな場に出ていくことはおそらく必要なのだ。そしてそれは言うまでもなくコロナ禍の演劇に限った話ではない。

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)