キュレーターズノート

ムン・キョンウォン+YCAM「プロミス・パーク・プロジェクト[リサーチ・ショーケース]」

阿部一直(いずれも山口情報芸術センター[YCAM])/井高久美子/渡邉朋也

2015年01月15日号

対象美術館

山口情報芸術センター[YCAM]では、韓国出身ソウル在住のアーティストで、2015年のヴェネツィア・ビエンナーレ韓国館代表のムン・キョンウォンとYCAMとのコラボレーションによる展覧会「プロミス・パーク・プロジェクト[リサーチ・ショーケース]」を開催していた(2014年11月1日〜2015年1月11日)。

この展覧会は、YCAMとムンが2013年にスタートさせた「未来の公園」をテーマにしたプロジェクト「プロミス・パーク・プロジェクト」で行なっているさまざまなリサーチをプレゼンテーションするもので、最終的にはここで披露されたリサーチ結果に基づき、2015年にはインスタレーション作品を制作、大規模な展覧会を実施する予定である。今回の学芸員レポートでは、このプロジェクトの背景や経緯や、本展の企画主旨、そして今後の展望などについて担当学芸員が語り合った模様をお届けする。

「プロミス・パーク・プロジェクト」とは?

渡邉──まず井高さんにお伺いしたいのですが、この「プロミス・パーク・プロジェクト」というプロジェクトの総体についての説明をお願いします。

井高──「プロミス・パーク・プロジェクト」の発端は、昨年「YCAM10周年記念祭」の一環として開催した「art and collective intelligence」というグループ展です。タイトルの通り、この展覧会は情報技術社会のネットワークテクノロジーを前提にした「集合知と芸術表現」をテーマにしたもので、国内外の6組のアーティストが新作インスタレーションを発表しました。この展覧会に参加作家としてムン・キョンウォンにも参加してもらっていたんですね。それで、展覧会に先立ってムンと「集合知」についてディスカッションを重ねていったわけですが、その過程で彼女から「未来の公園」というキーワードが出てきたのです。

阿部──そこで指している「未来」とは、将来発生するかもしれない世界的な大災害以後のことで、具体的には「2070年」を想定しています。日本は4年前に大きな自然災害を経験していますが、そのとき公園を始めとする公共空間が果たすべき役割が強く認識されるようになりました。たとえば、避難場所といった有事の際に有効に活用するための機能を、都市構造のなかの多様性としての公園という位置づけをいかに埋め込むかといった議論があったのは記憶に新しいところです。

このプロジェクトでもまずはそういったセーフティネットとしての可能性を検討したのですが、その一方で、社会のなかでまず公共空間としての公園を位置づけ、積極的に発想・運用していく可能性についても検討を進めました。現在、情報化がさらに進展しつつありますが、公共空間という概念自体も大きく拡張しています。物理的な空間だけではなく、SNSや検索エンジンといったネットワーク上の「空間」またはソフトウェア上の「空間」、さらにはそれらと物理的な空間が接合することで生まれる「監視」といった問題系を含め、集合知との関わりを加味していかなければもはやアクチュアリティはないし、今後いっそうその傾向が顕著となるのではないかということです。

人類史において、古今東西、民族の相違などを考えても、人間の生活の中心には必ず公園のような公共空間、共有空間が存在します。それゆえに、私たちの多様に変化していく社会システムと公園という関係性のフィルターから、近過去から遠過去のパースペクティブを通じて社会像や歴史観を見通すということは有効だと思うのです。そこで、先述したような公共空間にまつわる概念の拡張なども考慮し、今後の公園にどのような変化が起こりうるのか、その役割や潜在的可能性を検討することで、未来の社会そのもののビジョンを描こうという発想からこのプロジェクトがキックオフしたわけです。

渡邉──ムンとしても東日本大震災や、それ以降に噴出したさまざまな問題というのは大きな関心事なのでしょうか。

阿部──東日本大震災ももちろん重要なファクターですが、21世紀に入ってから日本だけではなく中国や東南アジアでも、20世紀に遡ればアメリカ西海岸でも巨大地震による大規模な自然災害が頻発していますよね。それらを総体的に捉えていく背景があるでしょう。また、こうした自然災害のほかにも2001年の同時多発テロも重要なファクターだと考えているようですね。つまり、冷戦以降、世界に秩序がもたらされるかと思いきや、むしろ混沌のほうが進んだわけです。象徴的な出来事としては、同時多発テロ以降世界各地で頻発する非対称的な戦争・戦闘があり、収束を迎える要素がいまのところ見いだせていない。現代の社会システムと自然の衝突が今日の大災害だとすると、同時多発テロは文化と文化の衝突や乖離という側面があります。そうした二種の衝突を経たなかで、改めて普遍的な共有空間は実現可能なのかという点で、公共性の問題は非常に重要になってくるということです。

井高──ムンがチョン・ジュンホとのコラボレーションで、2012年のドクメンタで発表した《News from Nowhere》という作品があります。この作品は巨大な自然災害などにより、人類の社会が崩壊した後に、人間が最後に必要とするものはなにか、という視点でシェルターについて考えるもので、各地でワークショップを行ないながら、最終的には過去と未来を表徴する2面の並行する映像として発表するというものでした。非常に「プロミス・パーク・プロジェクト」とも近いテーマの作品なのですが、この作品の制作過程で東日本大震災が起こり、ムンさん自身、震災後の陸前高田を訪問したそうです。

渡邉──最終的に、一昨年の「art and collective intelligence」展では、どういう形態でアウトプットがなされたのでしょうか。

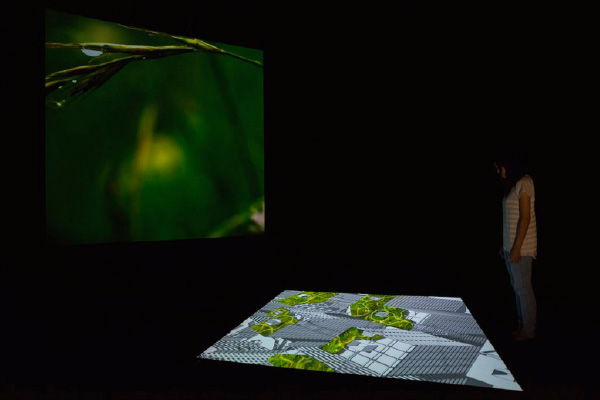

井高──そのときは、さきほど話に挙がったようなトピックをもとに、壁と床の対称的な2面の映像で構成されるインスタレーション《プロミス・パーク》として発表しました。植物学者やランドスケープの研究者などの知見も織り交ぜながら、2070年を想定した廃墟の都市空間とそこにおける公園などが、実写と3DCGを組み合わせて、リアルな映像として提示されました。

ムン・キョンウォン《プロミス・パーク》(2013年/YCAM委嘱作品)

阿部──この作品を通じて、彼女が思い描いている公園、さらには公共空間に対するイメージ、あるいはディストピア/ユートピア、ナチュラル/アーティフィシャル(あるいはディスナチュラル)のビジョンを直感的に提示することで、われわれも含めた多くの人々と共有するための装置として機能したわけです。

渡邉──さきほどこのプロジェクトが発足した背景を説明してもらいましたが、そこからムンがさらにどういったビジョンに至ったのか、作品で描かれたビジョンを端的に説明してもらえますか。

阿部──彼女のこれまでの作品を振り返ってみると、ある場所や建物、機関の歴史といったゲニウス・ロキにフォーカスして独自のアプローチで紐解いていく作品が多くあります。そうした作品で明らかにされるのは、モチーフとなるものの現在がいかに表層的・表皮的なもので、いかに内実が窺い知れないかということなんですね。つまり物事にはつねに隠された歴史があって、それを覆い隠すためにファサードがある。それによって都市文化だとか近代性が担保されているということです。そういった認識をもとに、VRや3DCGなどの映像技術を駆使することで表層部分を剥離させ、封印されてしまった本質的な部分へ到達する通路を見せるというようなことをするわけですね。彼女がこれまで展開してきたアプローチは、地道な歴史へのリサーチに基づくものなのですが、昨年の《プロミス・パーク》では、それとは対照的に、歴史的事実や建築的整合性を伴った合理的提案よりも、「公園」というキーワードを通して危機意識とかディストピア/ユートピアに対する直観的なイメージを、まず最初にダイレクトにぶつけるという表現に特徴があったと思います。しかも、『ノー・マンズ・ランド』的な光景が、内容が異なる2面のどちらの映像のなかにも拡がっていくのですね。

井高──あの映像のなかには、実写で撮影されたワイルドな自然が、3DCGでつくられた架空の近未来都市に囲まれるようなかたちで登場します。技術が高度に発達した近未来の都市に住んでいる人々が、ワイルドな自然を囲っているわけですが、それは一体なぜなのか。非常に示唆的で象徴的なシーンだと思います。

阿部──都市はワイルドな自然の内部に囲まれるように存在し、またその都市のなかに公園や庭などのかたちでまた再び自然が登場する。単純なナチュラル/アーティフィシャルでは捉えきれないディスナチュラルといっていいような側面です。都市と自然というのはそういう入れ子構造になっています。それはなぜなのか。例えば、スタニスワフ・レム/アンドレイ・タルコフスキーの『ソラリス』には似たような設定が現われます。あの映画では、故郷に戻ってきたと思っていた情景が、じつは惑星ソラリスが主人公の記憶に照射して生み出した、ニュートリノによって再構成した物質的なイリュージョンだったというシーンがありました。自然というのは外部であり、外枠のないワイルドなものだと思いがちなんだけれども、じつはそこに外枠があるのかもしれない、そうした未来にいなければならない現実がくるかもしれないという可能性が示唆されているのかもしれません。

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)