キュレーターズノート

広島市現代美術館 開館30周年記念特別展

「美術の七燈」を解題する

中井康之(国立国際美術館)

2019年07月15日号

対象美術館

「美術館の七燈」展という展覧会タイトルは、19世紀の大英帝国を代表する美術批評家ジョン・ラスキンによる夙に有名な『建築の七燈』からとられている。ラスキンは代表作のひとつ『近代画家論』を執筆する最中、ゴシック建築が崩壊していく状況に対して、その保存と再生の必要性を説くために、その芸術性に焦点を当てて書き上げたのが『建築の七燈』である。その書物のタイトルとゴシック建築のリバイバルを意図したということからも明らかなように、この「七つの燈」が示すのは、ゴシック建築の優れた特質を証明するものであることは明らかだろう。

広島市現代美術館開館30周年記念「美術館の七燈」展チラシ

実際、同書を紐解けば、七つの章立ては、第一章から七章まで「犠牲の燈」「真実の燈」「力の燈」「美の燈」「生命の燈」「記憶の燈」「従順の燈」とありラスキンの思いが伝わってくる。但し、冒頭の「犠牲の燈」という章立てが、信仰と距離のある私のような者にとっては分かり難い面もある。ラスキンは建築物を5つの項目「信仰的なもの、記念碑的なもの、民間的なもの、軍事的なもの、住宅的なもの」に分類する。おそらくこの5項目はヒエラルキーを持ち、信仰的な建築物が最上位にあることを示していると思うのだが、要するにゴシック建築が建築物の最高位に立つのは、精神的な信仰心、自己否定的な犠牲的精神が集約される場を形成するものであるからであり、そのような命題をひとつの言葉に集約したのが「犠牲の燈」なのであろう。

「作品」から「観客」へ

さて、広島市現代美術館での「美術館の七燈」展の7つの章立てが、そのラスキンの書物と一対一対応になっているということではない。しかしながら、『建築の七燈』の第一章がラスキンがゴシック建築を成立させるために最も重要な精神を示していたことと同様に、「美術館の七燈」展第1章「観客」が、広島市現代美術館が美術館として成立するために、最も重要な対象として指し示している、と想像することができるだろう。それは、所蔵する「美術作品」を第一義的に考えるのではなく、同美術館を社会的に存続させるために、精神的な意味においても、とても重要な位置に「観客」を置いているということを高らかに宣言するものかもしれない。

ところで、博物館法に則り、あらためて美術館の役割を明記するならば「美術館は作品、資料を収集し、保管し、展示して一般市民に供与し、あわせて作品、資料の調査研究を行なう機関」ということになるだろう。その条文からは、あくまでも「作品」を中心として考えられていることが理解できるし、われわれ美術館で働く者の多くがそのように学んできたと思う。しかしながら、そのようなお題目とは違った動きが現在の美術館に起こっていることは、美術館を利用している「観客」側から見ても明らかだろう。いまや都市部の大規模館から日本各地に点在する小規模なプライベート・ミュージアムに至るまでミュージアム・ツアーやギャラリー・ガイドと称するような鑑賞教育が花盛りである。あるいはより多くの者が触れているのはオーディオ・ガイド等と称する作品鑑賞の為の機器を通して聞く作品解説であろう。このような美術館の鑑賞者サービスの大きな変化の時期を明確に示す資料が揃っているわけではないのだが、各館で発行している年報のような白書から、展覧会で催した事業を丁寧に読み取れば、そのような鑑賞者サービスがいつ頃から全国的に実施されていったかを明確に示すことができるかもしれない。

但し、広島現美で「観客」という章立てで提示していたのは、観客参加型の作品であった。もちろん参加型の作品というのは、観客が手を加えることによって作品の最終的な形を共有したり、あるいは直接的に作家による作品制作の過程を垣間見るといった、より積極的な鑑賞法であると解釈することもできるだろう。いずれにしても、美術館の周年展として開催された展覧会で、自館が所蔵する名品を一堂に会するような方法の企画とは大きく異なるスタイルをとっていることは明らかであり、その展示の詳細は、このコラムで広島市現代美術館の角氏によって既に報告されている。角氏の報告では第1章が最初から飛ばされているので肩すかしを食ったような気持ちになるが、その意図としては第2章の「蔵とシンボル」において黒川紀章という建築家の存在と彼が設計した建築物と野外彫刻の関係性が重要であることを強調したかったのであろう。私自身も黒川紀章について、「インポッシブル・アーキテクチャー」展に関わることによって再考を促されるような状況に置かれている。それはともかく、美術館にとって重要な事項が所蔵作品と同様に、その建築物にあるという視点には同意するところである。さらには、角氏のレポートにもあるように、広島市現代美術館は日本で最初に「現代」を謳った美術館であり、そのような意味に於いても周年展が従来の所蔵品展とは違った方法論を取ることには整合性があるだろう。

さて、第2章「蔵とシンボル」という章題が表しているのは、美術館建築と野外彫刻である。広島市現代美術館にて通常最初の展示室となる場所が、今回の展覧会では第2章の展示室となり、通常の動線とは変わっていたのである。それでは、第1章「観客」の作品はどこに行ったのかというと、美術館中央のエントランス部分に置かれていたオノ・ヨーコの作品《ウィッシュ・ツリー・フォー・ヒロシマ》が、第1章の作品なのである。それは観客が白い札に願い事を書いて木に結びつけるという行為を伴って、作品として成立する観客参加型作品なのである。

オノ・ヨーコ《ウィッシュ・ツリー・フォー・ヒロシマ》(2011)

[photo: Kenichi Hanada 写真提供:広島市現代美術館]

黒川紀章が抱いた「共生」の理念

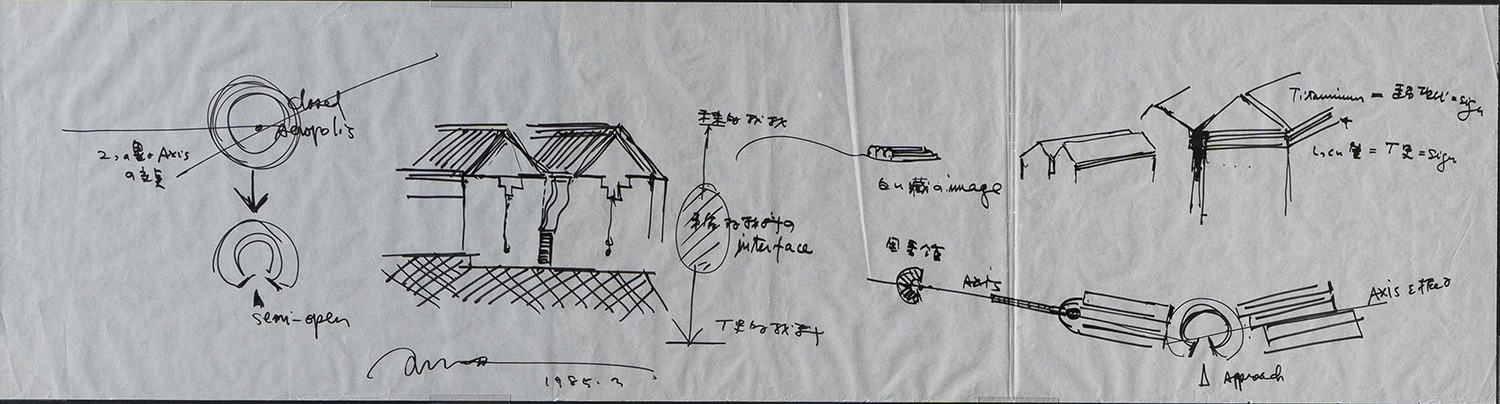

そして先に述べたように最初の展示室に、黒川紀章による同館設計の為に描かれた、あるいは広島以外の美術館関連施設に関するものまで含めた無数のスケッチやドローイング、建築模型によって所狭しという感じで占拠されていたのである。それらのアイディア・スケッチ群の一枚一枚が、この広島市現代美術館という建築物を、山の稜線を覆うような形で巨大な公共建築物として、黒川の理念に沿って実現させていこうという意識を感じさせるのである。

広島市現代美術館 建築模型 縮尺1:300

[photo: Kenichi Hanada 写真提供:広島市現代美術館]

黒川は、1959年という日本の高度成長期初期、東京大学丹下健三研究室に在籍する間、丹下が選び抜いた異才たちと「メタボリズム(新陳代謝)」という先進的な建築運動を立ち上げる。黒川等若い建築家たちは10年後日本万国博覧会で、その実験的な試みを実現する。黒川はさらにその2年後、東京銀座という一等地に万博のパビリオンで試行したカプセル型の集合住宅を世界で始めて実用化するのである。黒川は国内外で、メタボリズムを原理とした多くの公共建築物やプロジェクトを手掛けている。例えば現在の万博記念公園内にある国立民族学博物館(1973年設計−1977年竣工)はその代表的建築物である。しかしながら、黒川は1980年代以降、異なる価値観を認めながら競争し、対立しながらそれぞれが成立するという「共生」の思想を唱え始める。その思想は、京都大学在学中、古建築を学ぶことによって仏教文化に興味を持ち、特に、中村元の『東洋人の思惟方法』(春秋社、1961)から知った唯識思想の本質を二元論否定と感得したことに由来しているという。

黒川紀章《広島市現代美術館》のためのドローイング(1985-88)

[photo: Kenichi Hanada 写真提供:広島市現代美術館]

黒川が美術館建設に携わるようになるのは、そのような黒川にとっての思想の転換時期(パラダイムシフト)と重なるのである。埼玉県立近代美術館(1978年設計−1982年竣工)と名古屋市美術館(1983年設計−1987年竣工)の設計に見ることのできるグリッド構造と有機的な形態の融合には、その「共生思想」の片鱗を見出すことができるかもしれない。そして広島市現代美術館(1986年設計−1988年竣工)を手掛けていた頃、『共生の思想──未来を生きぬくライフスタイル』(徳間書店、1987)を上梓する。広島市現代美術館は、黒川自身が「部分と全体の共生」「非対称性」「異質文化の共生」という思想を具現化したものであると発言している。(『美術館の七燈』展カタログ、p.53)引用した箇所からさらに引けば、同館のエントランス部分に当たる中央の円環は、爆心地方面が切り取られ、それぞれの建築物に施された切妻屋根は江戸時代の蔵のイメージであるという。そのような歴史的な連続性は、建築素材に置き換えられて、下から自然石、セラミックタイル、アルミニウムという古典的なものから近代的技術を伴う素材が積み重ねられるなど、意識的に歴史軸や、西洋と東洋の世界観が「共生」する姿をつくり出しているのである。

「蔵とシンボル」展示風景。黒川紀章および広島市現代美術館に関する資料の展示

[photo: Kenichi Hanada 写真提供:広島市現代美術館]

美術館活動のひろがりを見せる

さて、第3章の「ここ」という章題で、日本人にとって重みのある土地の名前を掲げて、同館が開館した1989年から3年毎に開催しているヒロシマ賞の受賞作品、そして「ヒロシマ」を題材とした収集作品が陳列されていた。考えてみれば、これらの作品がこの周年展の最初から現れたら、美術館活動のすべてが「ヒロシマ」に覆われてしまう可能性もある。それを収納する蔵としての美術館、そしてそれを鑑賞する「観客」がその前に提示されたのは、収蔵作品ばかりが前景化することの危険性を感じてのことであったのかもしれない。

次の第4章「残すこと」では作品の修復をテーマに、実際の修復作業を展示室で行なっていた。この第4章以降は、通常はコレクションが展示されている建築棟に鑑賞者は移動することになるのだが、ここからは意図的に、第1章で掲げた「観客」に、通常では目にすることのない美術館の姿を見せることを試みているようであった。修復作業を行なっている展示室には、田中功起の大量の日用品を用いた作品《everything is everything》が展示されて、「観客」は作品を規定する定義が揺らいでいることを実感したであろう。また、その同じ部屋にナム・ジュン・パイクの《ヒロシマ・マトリックス》という、ブラウン管を無数に(実際には66台)用いた作品が完全な状態で(すべての「ブラウン管」が映る状態で)展示されていたことも少なくない驚きを持ってみた。これを「残すこと」として取り上げたのはひとつの判断かもしれないが、すでに、一般的な市場ではブラウン管によるモニターはほぼ存在せず、稼働状態で維持することは、将来的には不可能となるだろう。そのとき「残すこと」の意味が再度問われるかもしれない。

吉原治良《コンポジション53》(1957)公開修復の様子

[photo: Fumie Kunihiro 写真提供:広島市現代美術館]

「残すこと」セクションの展示風景 手前および左奥:田中功起《everything is everything》(2005-06)

右奥:ナム・ジュン・パイク《ヒロシマ・マトリックス》(1988)

[photo: Kenichi Hanada 写真提供:広島市現代美術館]

第5章の「積み重ね」は、ドキュメンテーションによる広島市現代美術館である。デザイン・ユニット又又が携わることによって展示対象に昇華することを試みていたが、どうだったであろうか。ただ、このドキュメンテーションの取扱は日本のミュージアムの世界ではたいへんに遅れているのが実情である。第6章の「(リ)サーチ」という章立てで、そのドキュメンテーションを素材とした作品を提示することによって、記録の意識化を試みているようにも感じた。

第7章の「あいだ、隙間、その他」は、2007年から開催している「ゲンビどこでも企画公募」(通常の展示スペースではない場所で仕掛けてきた異色の公募展)をスケールアップして、これまで同展を見逃してきたかもしれない「観客」に向けてアピールするような試みであった。要するに、この第7章で、再びこの美術館施設に回帰し、展示空間ではない場所に、黒川が唱える「共生」をキーワードに設計した建築物の間(あわい)に、展示を試みるという方法によって、逆に、この広島市現代美術館という建築物の特性を顕現させることを狙っているのかもしれないと考えた。

もとみやかをる《「修復と再生」美術館の壁を金継ぎ》(2008)

[photo: Kenichi Hanada 写真提供:広島市現代美術館]

ラスキンは『建築の七燈』最後の章を「従順の燈」としている。彼はその章で「自由」の危険性を唱え、高貴な建築は、さまざまな原則を守ることによって成立することを主張する。それは一理あるかもしれない。であるが故に、「美術館の七燈」の最後の章の「あいだ、隙間、その他」で展示された、例えば、もとみやかをるの展示壁面に生じた「ひび割れ」に金継ぎを施した作品等から認めることができるのは、表現の自由ではなく、表現と建築とが「共生」する姿をそこに読み解くべきなのかもしれない。

開館30周年記念特別展 美術館の七燈

会期:2019年3月9日(土)〜5月26日(日)

会場:広島市現代美術館

広島県広島市南区比治山公園1-1

関連記事

美術館とコレクション──開館30周年記念特別展「美術館の七燈」|角奈緒子:キュレーターズノート(2019年04月01日号)

開館30周年記念特別展 美術館の七燈|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年06月01日号)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)