キュレーターズノート

未来への夢とテクノロジーの進展のあいだで──

「インポッシブル・アーキテクチャー」/「未来と芸術展」

能勢陽子(豊田市美術館)

2020年03月15日号

対象美術館

ほぼ同時期に、国立国際美術館で開催されていた「インポッシブル・アーキテクチャー ──建築家たちの夢」(2019年2月から埼玉県立近代美術館を皮切りに4館を巡回/以下、「インポッシブル・アーキテクチャー」)と森美術館で開催されていた「未来と芸術展:AI、ロボット、都市、生命──人は明日どう生きるのか」(2020年3月29日まで/以下、「未来と芸術展」)を観た。「インポッシブル・アーキテクチャー」は、20世紀以降の建築史に残る、実現を前提としない、またはさまざまな背景により実現しなかったプランを紹介するもので、自在な想像力やユートピア的な側面を多分に含んでいる。対して「未来と芸術展」は、AIやバイオ技術などの最先端の科学技術を駆使して環境問題に対応し、移動や住環境を向上させる未来の都市や、それにともない変化するこれからの人間の姿を占う。

「未来」をめぐる期待と不安

「インポッシブル・アーキテクチャー」には、1960年代に黒川紀章、菊竹清訓らが「新陳代謝し成長持続する都市」として提唱したメタボリズムのプランが紹介されている。そして「未来と芸術展」は、「いまもし高度に発達した情報処理技術やバイオテクノロジーを援用して、再度メタボリズム都市を実現しようとしたら、どうなるだろうか」という問いが企画の発端になっている[★1]。 この二つの展覧会は、メタボリズムを介してつながっている。しかし、そのどちらからも未来に向かう建築プランに心躍らされるはずなのに、前者からは新しい社会を夢見る力を、後者からは人間を超えて駆動する最先端テクノロジーに対する期待と不安の両方を受け取ることになった。

双方の展覧会に出ていた、惑星移住のための住居案を見てみよう。「インポッシブル・アーキテクチャ―」に展示されていた、エットレ・ソットサスの「祝祭としての惑星」(1972)の魅惑的なドローイングのシリーズは、なんと当時ミラノでソットサスの事務所に勤務していた日本人画家・タイガー立石の手によるものである。プロダクト・デザイナーとして知られるソットサスは、もともとは建築家として出発しており、当時アーキズームやスーパースタジオといったイタリアの若手建築家たちにも大きな影響を与えていたという。本プランは、「反建築」や「反デザイン」の思潮が隆盛していた時代に制作された、近未来のユートピア的ビジョンである。そこに描かれているのは、人間が最先端のテクノロジーにより労働から解放された後の、豊かな文化に満ちた生活である。《室内楽を聴くための筏》では、モーツァルトやテレマンなどの作曲家に合わせてデザインされた筏に聴衆の好みに応じて乗り込み、《ワルツ、タンゴ、ロック、チャチャの音楽を提供する巨大な自動販売機》では、日常生活のなかで飲み物を買うように音楽を手軽に楽しむことができるシステムである[★2]。

エットレ・ソットサス「祝祭としての惑星」(1972)。左から、《室内楽を聴くための筏》、《ワルツ、タンゴ、ロック、チャチャの音楽を提供する巨大な自動販売機》、《星を見るためのスタジアム》[すべて原画:タイガー立石/撮影:福永一夫]

エットレ・ソットサス「祝祭としての惑星」(1972)。左から、《室内楽を聴くための筏》、《ワルツ、タンゴ、ロック、チャチャの音楽を提供する巨大な自動販売機》、《星を見るためのスタジアム》[すべて原画:タイガー立石/撮影:福永一夫]

国立国際美術館「インポッシブル・アーキテクチャー──建築家たちの夢」展示風景(2020)[画像提供:国立国際美術館]

対して「未来と芸術展」に展示されていたハッセル・スタジオ+EOCのプランは、SF映画のワンシーンのようである。NASAの3Dプリンター製住居コンペティションに提案されたというそのプランは、4人の宇宙飛行士が1年間暮らすシェルターであり、人間に先立ち火星に送られた3Dプリンターロボットによって、火星の地面にあるチリを利用してつくられる。シェルターでは植物が育てられており、砂地が広がる過酷な環境下で、いかに地球上のように暮らせるかが目指されている。後者では、空想的な要素は薄まり、その実現も近い未来にありえるのではないと思わされる。

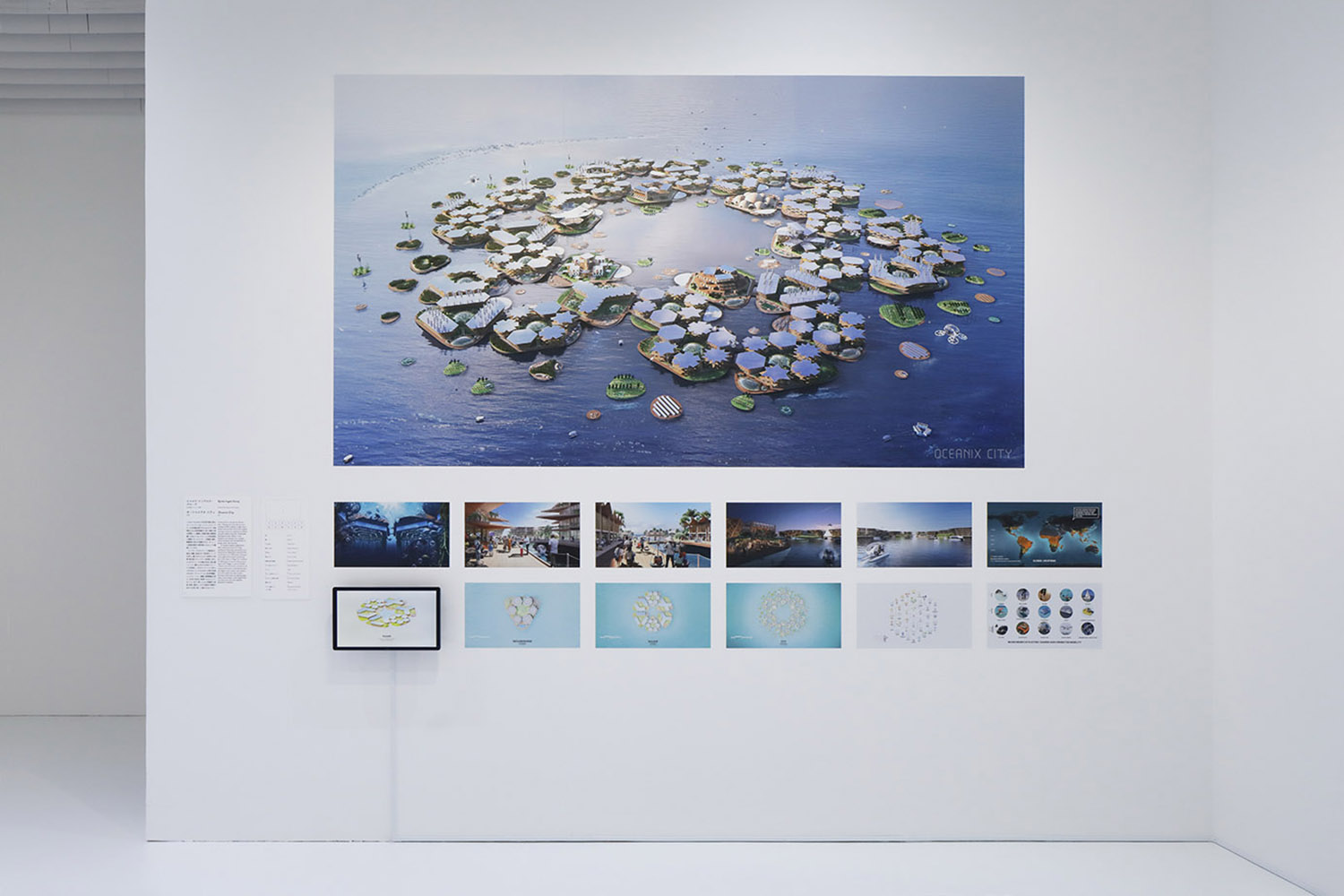

「インポッシブル・アーキテクチャ―」に出ていたメタボリズムのメンバーの菊竹清訓が思い描いた、海上で新陳代謝するメガストラクチャー「海上都市1963」のプランは、「未来と芸術展」のビャルケ・インゲルス・グループの「オーシャニクス・シティ」(2019)やポメロイ・スタジオの「ポッド・オブ・グリッド」(2016)の、土地不足や人口増加に対応しかつエネルギーインフラに頼らなくてもよい海上都市に、引き継がれているようである。かつてユートピア的なものとされていたプランが、いまやテクノロジーの進展によって可能になってきているのかもしれない。しかしその分、なぜか夢を見る力とかえってリアリティが失われてきているように思えるのは、不思議なことである。

菊竹清訓「海上都市1963」(1963)[撮影:福永一夫]

菊竹清訓「海上都市1963」(1963)[撮影:福永一夫]

ビャルケ・インゲルス・グループ「オーシャニクス・シティ」資料展示写真・スライドショー(2019)

ビャルケ・インゲルス・グループ「オーシャニクス・シティ」資料展示写真・スライドショー(2019)

森美術館「未来と芸術展:AI、ロボット、都市、生命──人は明日どう生きるのか」展示風景(2019-2020)[撮影:木奥惠三/画像提供:森美術館]

人間を超えて加速する資本と技術

「インポッシブル・アーキテクチャー」は、ウラジミール・タトリンの「第3インターナショナル記念塔」(1919-20)とザハ・ハディド・アーキテクツ+設計JVの新国立競技場(2013-15)の、およそ100年の開きのある二つの建築案を展示することが、企画の端緒にあったという[★3]。 この実現しなかった二つのプランを思い浮かべるとき、ただ単に建築的な夢想というにとどまらない、現実の社会に向き合おうとする力やそれにともなう問題をそこに見て取ることができる。「第3インターナショナル記念塔」は、当時ソ連で内戦が続いており、経済的・技術的な力が不足していたため、残念ながら実現されることはなかった。このプランは、当時の記事によると、「引力を克服したいという目論見を形態が帯び」ており、「螺旋は解放された人間の運動の軌跡」であると評されている[★4]。 およそ100年後のザハの新国立競技場のプランは、オリンピックの期間中流線型の先鋭的なデザインが、東京の未来的なイメージを世界に向けて発信するはずであった。ザハ案の交代劇では、連日のようにメディアが実現性の低さや膨れ上がったコストを伝えていたため、本展に並んだ分厚い図面を前にしたとき、そこまで進んでいたのかと驚かざるを得なかった。そのときに上がった「オールジャパンでやるべきだ」との声、また仕切り直しのコンペに追加された以下の三つの要件──木材を活用すること、日本らしさを表現すること、日本語で案を提出すること──からは、現在の日本の文化発信がどのように位置づけられているかがわかるだろう[★5]。実現することのなかったタトリンとザハの案は、国や文化のシンボルとしてのモニュメントや建築を、それぞれ異なるかたちで批評的・批判的に考えさせる。

ウラジーミル・タトリン「第3インターナショナル記念塔」CG映像 (1998)[映像制作:長倉威彦]

ウラジーミル・タトリン「第3インターナショナル記念塔」CG映像 (1998)[映像制作:長倉威彦]

ザハ・ハディド・アーキテクツ+設計JV「新国立競技場」(2013-15)[撮影:福永一夫]

ザハ・ハディド・アーキテクツ+設計JV「新国立競技場」(2013-15)[撮影:福永一夫]

「インポッシブル・アーキテクチャ―」では、画家・彫刻家として知られるコンスタン(コンスタン・ニーヴェンホイス)の《ニュー・バビロン》(1956-74)が、都市にあえて迷路を設けて彷徨させることで、人間の遊戯的な精神を取り戻し、また荒川修作+マドリン・ギンズの《問われているプロセス/天命反転の橋》(1973-2018)は、都市に規定された身体を解放すべく、あえて拘束的な行為を要請する。それらのプランでは、便利さや快適さだけではないノイズが、建築を通して都市に与えられている。

対して「未来と芸術展」では、そこに並ぶ建築プランが、あまりに効率的かつクリーンに見え、むしろ都市の雑多性を許容しないのではないかと思わせた。多くの来場者が未来の夢のような都市計画を楽しんでいるなかで、人間を超えて加速する資本と技術のなかに無批判的に投げ込まれているような気がしてならなかった。建築や都市計画以外の作品、例えばディムート・シュトレーベがバイオテクノロジーを用いて再生したゴッホの左耳や、パトリシア・ピッチニーニのオランウータンと人間の交配種などからは、テクノロジーの進展がもたらす不安が展示に織り込まれていることがわかる。しかしその全体は、1960年代のメタボリズムやシチュアシオニスト・インターナショナルのように、建築家やアーティストが能動的かつラディカルに、社会変革を起こすべく都市空間に関わろうとするのとは違っている。建築や芸術は時代を映す鏡であり、私たちはまさしく「未来と芸術展」が予感する世界に生きている。しかしそのようなときこそ、近過去に学ぶことが必要である。「インポッシブル・アーキテクチャー」は、過去のなかにこそ未来があると言えるような、現在において大いに示唆に富む展覧会であった。

コンスタン・ニーヴェンホイス《ニュー・バビロン》(1956-74)[撮影:福永一夫]

コンスタン・ニーヴェンホイス《ニュー・バビロン》(1956-74)[撮影:福永一夫]

荒川修作+マドリン・ギンズ《問われているプロセス/天命反転の橋》(1973-2018)[撮影:福永一夫]

荒川修作+マドリン・ギンズ《問われているプロセス/天命反転の橋》(1973-2018)[撮影:福永一夫]

★1──南條史生「ネオ・メタボリズムとポストヒューマン」(『未来と芸術展:AI、ロボット、都市、生命──人は明日どう生きるのか』、美術出版社、2019)

★2──平野到「第3インターナショナル記念塔 ウラジミール・タトリン」解説(『インポッシブル・アーキテクチャ―』、平凡社、2019)

★3──建畠晢「インポッシブル・アーキテクチャー──批評的オルタナティブとしての建築」(同上)

★4──前山裕司「ニュー・バビロン コンスタン(コンスタン・ニーヴェンホイス)」解説(同上)

★5──五十嵐太郎「建築の可能性と不可能性のあいだ」(同上)

インポッシブル・アーキテクチャー ──建築家たちの夢

会期:2020年1月7日(火)~2月28日(金)

会場:国立国際美術館(大阪府大阪市北区中之島4-2-55)

公式サイト:http://www.nmao.go.jp/exhibition/2019/architect.html

未来と芸術:AI、ロボット、都市、生命──人は明日どう生きるのか

会期:2019年11月19日(火)~2020年3月29日(日)

※3月19日(木)まで臨時休館(3月16日現在。最新の状況は公式サイトをご参照ください)

会場:森美術館(東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53F)

公式サイト:https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/future_art/index.html

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)