キュレーターズノート

「ルール?展」のルールは鑑賞者を解放するのか。それとも?

田中みゆき(キュレーター/プロデューサー)

2021年08月01日号

対象美術館

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、マスクの着用やソーシャルディスタンスなど、「新しい生活様式」の名目で生活に新しいルールが導入された一方で、飲食店や劇場・美術館などの文化施設に対する営業自粛要請や移動規制など、基準や有効性が曖昧なルールも多数設けられ、さまざまに物議を醸している。また、現在開催中の東京2020オリンピック競技大会の開催を巡っては、国民の7割以上が反対するにもかかわらず強行開催されたり、開会式の演出チームの辞任や解任が続いたりなど、日本社会における意思決定や人事の不透明さと人権意識の低さが露呈する結果となっている。

そんななか、21_21 DESIGN SIGHTで7月2日より開催されている「ルール?展」は、必ずしもそういった状況を予期して企画されたものではない。というのも、企画が始まったのは2019年。コロナ以前だからである。また、「ルール」をテーマとすることを決めたのは21_21 DESIGN SIGHTであるのため、私はそこには関与していない。その後、一緒に展覧会ディレクターを務める法律家の水野祐とコグニティブ・デザイナーの菅俊一とともに依頼を受け、企画が始まった。オープンして約1カ月が経とうとしているこの展覧会で起きつつある現象について、展覧会ディレクターの立場から話したい。

「ルール?展」会場風景 ギャラリー2[撮影:吉村昌也]

「ルール?展」の基本的なスタンス

「ルール」は、いわゆる法律から慣習、社会規範、家族や友人あるいは個人のプライベートな決め事など、その範囲は極めて幅広い。また、あらゆる産業において、作られ方、伝え方、残し方など、それぞれの過程で独自の専門用語や尺度が生まれ、ルールが育まれている。それらのルールは時に専門外の人を排除することもある一方で、ルールが規定する制約自体が次の創造を生み出すこともある。美術の歴史も、ルールの発明や更新とともに発展してきたと言ってもよいだろう。本展のメッセージにも含めているが、ルールは、他人とあるゲームを共有するための共通言語なのである。

しかし、企画を始めてまもなく、状況は一変した。コロナウイルスをめぐる政府の対応に多くの人たちが不信感を露にし、私たちはこれまでになくルールのあり方を身近な問題として感じざるをえない事態に陥った。そのなかで展覧会はどのような距離感でルールと向き合うべきかについては、さまざまな選択肢があったと思う。私たちの選択は、ルールへの意識の高まりとその切実さを踏まえ、敢えて直接的にコロナについては扱わないということだった。目の前の問題に行動を促す社会運動的な展覧会ではなく、即効性はないかもしれないが、来場者一人ひとりがルールのあり方を広い視野で見つめ、そこに対して自分がどう働きかけることができるのか、自ら主体的に考える知性を養う展覧会を目指した。会期が約5カ月と異例の長さであることも大きい。

この展覧会を行なうにあたっては、来場者の自主性を尊重する余白を残すため、当初から企画あるいは運営が可能性を狭めて動線を誘導したり、鑑賞の仕方を固定化したりしてしまわないことを心がけてきた。それにあたり、プレーパークや山口情報芸術センター[YCAM]で行なわれた「コロガル公園」の極力禁止事項をなくし、自分の責任で自由に遊ぶという考え方を参照したことも触れておきたい。もちろん対象が子どもと大人、そして公園とギャラリーという違いはあるが、本展の基本的な態度として、ルールが鑑賞の可能性を規定・制約するのではなく、ルールから自分たちでつくっていくことで鑑賞という体験が自治的につくられる場を目指したいという気持ちがあったからだ。展覧会は社会とは異なり、今回の場合は入場料も徴収する場ということで、条件も異なる。しかし、ルールをテーマにした展覧会だからこそ、鑑賞という行為やその対象を広げることも可能ではないかと考えた。

マジョリティのルールを疑うアーティストとマイノリティ

それぞれの作品についての詳細は既にさまざまな記事が出ているので今回は割愛するが、個人的な思いとして触れたいのは、この展覧会では、現在の社会構造を形成するルールに疑問を投げかける存在という意味で、アーティストによる作品とマイノリティによる表現を並列に扱っていることだ。例えば前者には、丹羽良徳《自分の所有物を街で購入する》や葛宇路《葛宇路》などがあり、後者には、マイノリティによる創造的な振る舞いを扱うNPO法人スウィングの取り組み《京都人力交通案内「アナタの行き先、教えます。」》や田中みゆき+菅俊一+野村律子《ルール?》がある。もちろん、敢えて逸脱することを表現活動として行なうことと、逸脱せざるをえないことには違いがある。しかし共通するのは、マジョリティが構築してきたルールを疑い、超えることが、新たな創造やコミュニケーションを生む可能性を秘めているということである。

また、展覧会全体の体験をつくる過程で、今回は特に身体性を意識した。ルールは概念であり、見たり聞いたり、個人の頭のなかだけで完結することもできる。一方、ここ数年パフォーミングアーツに関わる機会が多くなっている経験から、同じ時間をともに経験することの意味や、体感を通して物事に触れることの意義を否応なく意識させられてきた。そこで、展覧会の顔となることが多いギャラリー1では、リミニ・プロトコルのダニエル・ヴェッツェルとN sketch Inc.を始めとした日本チームと協働した《あなたでなければ、誰が?》を上演している。この作品は、ある倫理基準にもとづいてマジョリティとマイノリティが分けられ、両者が同じ壇上に身体を伴って存在する。私たちの日々の選択には常に別の選択をする他者が存在し、それらの意見も尊重しながらどのように社会を動かしていけるかは難しい課題であるが、民主主義を次に進めるうえで避けて通れない問題である。また、コンタクト・ゴンゾ《訓練されていない素人のための振付コンセプト003.1(コロナ改変ver.)》は、身体が持つ不確定要素や他者との合意がルールの実行や運用に関わる要素であることを身をもって知ることができる。特にこのコロナ禍において、身体で作品を経験すること、それを他者と共有することの意義を感じて欲しかった。

丹羽良徳《自分の所有物を街で購入する》(2011/2021)[撮影:吉村昌也]

NPO法人スウィング《京都人力交通案内「アナタの行き先、教えます。」》(2021)[撮影:吉村昌也]

ダニエル・ヴェッツェル(リミニ・プロトコル) 田中みゆき 小林恵吾(NoRA)×植村 遥 萩原俊矢×N sketch Inc.《あなたでなければ、誰が?》(2021)[撮影:吉村昌也]

コンタクト・ゴンゾ《訓練されていない素人のための振付コンセプト003.1(コロナ改変ver.)》(2021)[撮影:吉村昌也]

「ルール?展」のメタ構造──作品以外の要素でルールを実践する

この展覧会ならではの特徴となっているのは、展覧会や空間自体をメタ的に捉える仕組みが各所にある点である。早稲田大学吉村靖孝研究室による21_21 DESIGN SIGHTの建築のルールを21の視点から取り上げた《21_21 to "one to one"》や佐々木隼(オインクゲームズ)による来場者に鑑賞にあたって2つのルールを課す《鑑賞のルール》など、作品単体でも体験できるものもあるが、そのなかで今後私たちが最も頭を悩ませるであろう展示のひとつが、《行列のルール》である。

《行列のルール》は、ギャラリー1で体験する《あなたでなければ、誰が?》が14名定員の入れ替え制になるため、ほかで菅が出していた行列のアイデアをその待ち時間に体験してもらおうとできたものである。《行列のルール》では、待ち時間のなかで、あるルールに従って並んでいる人たちの並び替えが促されている。しかし、会期が始まって、何度も会場で観察しているが、残念ながらこのルールが実行に移された様子は一度も見ていない。あるいは作品と認識すらされていないのではないかと思う。というのも、そこにはソーシャルディスタンスを考慮して14名分の並び位置がシールで番号を付され配置されているほか、最後尾には定員以上が入場することを防ぐため「ここは最後尾です。並ばないでください。」と書かれた看板が置かれている(効果が見られないため現在は撤去)。しかし、「番号の上に立つ」というルールも、「並ばないでください」というルールも、目の前で携帯を見ながら気づかない振りをする人たち……。今後、公共施設のように巨大な文字や音声で案内を加えるような施策をせざるをえなくなるのか、何らかのクリエイティブな解決方法が生み出されるのか、整理券という既存のシステムが採用されるのか。5カ月間で最も変化する空間になると思われる。

もうひとつ企画チームで用意したのが「箱」だ。会場構成を担当したdot architectsのコンセプトにより、展覧会全体においてさまざまな立方体がかなり幅広いサイズで展開されているが、そのなかでも側面に穴が開いた箱は、来場者が動かしてよいことにしており、看板にその旨が書かれている。ただし、1)建物の外に持ち出さない 2)危険な場所やほかの人の邪魔になるところに置かない 3)次に使う人がいない場合は元の場所に戻す という3つのルールを添えている。それに伴い、通常なら予め椅子が設置されるような映像作品の前などに、なるべく椅子を置かないようにしている。休憩スペースなども予め設けていない。それには、その箱を自ら持ち出し、ルールに沿って運用する代わりにその箱を自由に使う権利を得るという体験をしてもらうという企画意図がある。企画段階では、会期はじめは使われないのではと危惧していたこの箱は初日から活用され、あまりにも自然に来場者が思い思いに使う様子が、展覧会の風景となっている。

大雨の日に、動かせる箱を窓際に移動し、雨の様子を見る来場者たち[撮影:きびゆりえ]

ルールを通して展覧会の公共性を考えることはできるのか

一方で、その箱を敢えて必要ないのに倒したり、元の場所に戻さないという人たちも1週間も経たないうちに出てきている。こんな場所に置いてみた、ということをSNSで披露する人たちも見かける。自分が倒したり変わった場所に置いたりした箱を、運営側が直しにくるか試すような人もいる。確信犯もいるだろうが、「箱が動かせる」という自由に気を取られ、3つのルールが目に入っていない人も多くいるようだ。予想よりも早く、社会におけるルールへのさまざまな現象や人間の態度が展示室内に表われ始めた。

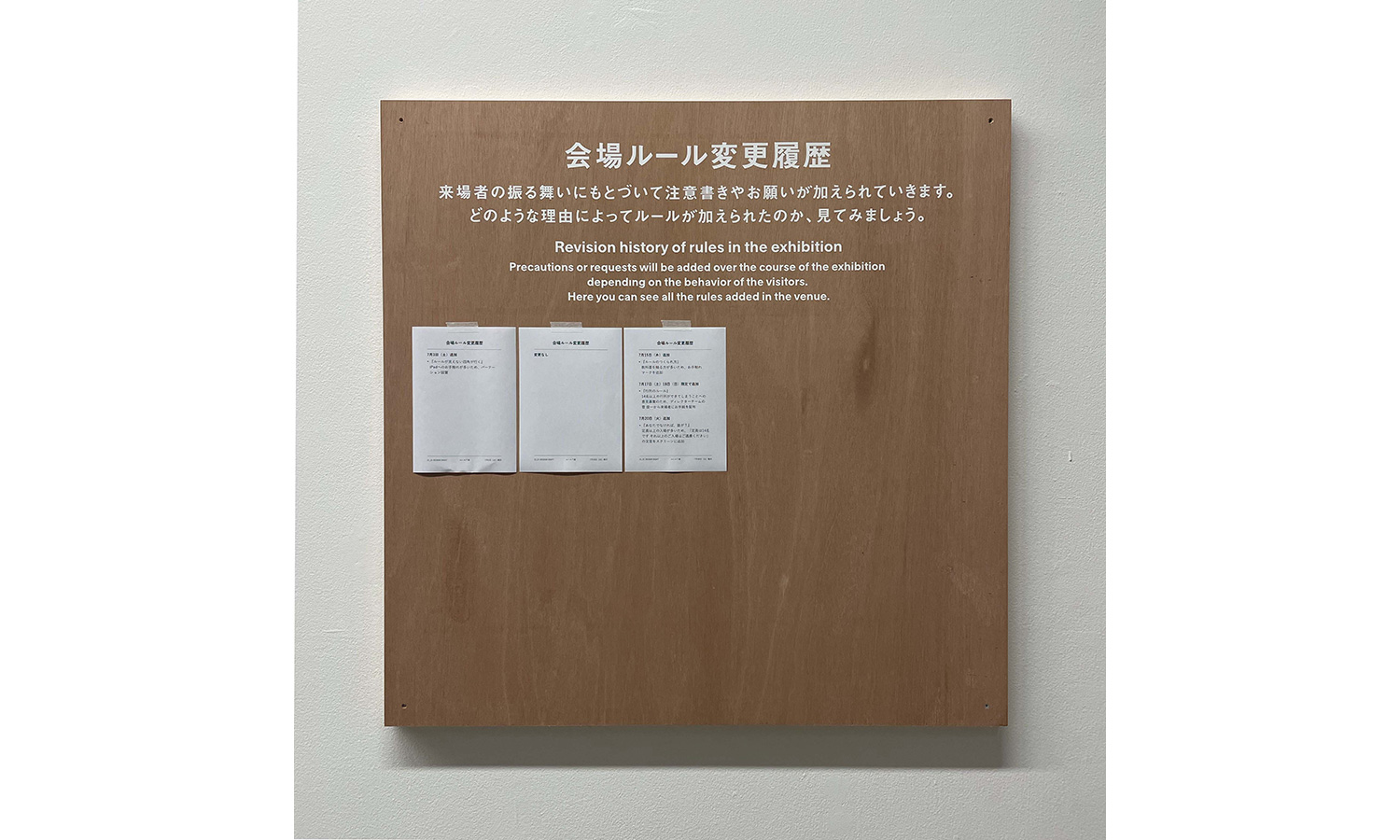

それに対して新たなルールを加えるべきか否かなど、私たちディレクター3名は初日以降、これらの展覧会のメタ的な構造やルールの更新可能性について議論を重ねている。というのも、ギャラリー2の最後に「会場ルール更新履歴」と書かれた板を密かに掲示しており、毎週会場内におけるルールが変更されていく様子を随時公開していく。これは、自分が触れるルールがどのような経緯でつくられ、誰に向けられているのかを可視化することで、ルールを作る側と守る側の断絶を少しでも埋められないかという思いに基づいている。しかし、3週目が終わった現時点では、更新されたルールの多くが作品保護のための禁止事項となっており、まだ本展のルールメイキングの文化は黎明期と言える。この掲示板は、今後私たちが来場者とともにこの展覧会でどのようにルール形成や運用を成熟されられたかを示すものになるだろう。

開幕してみて、いまの社会状況におけるこの展覧会の伝わる速度を改めて実感している。ルールだけがつくりっぱなしでよいわけはなく、一般的な商品やサービスと同じで本来はPDCAが必要であり、随時更新される必要がある、というのは本展でも触れていることだが、それがまさにしっぺ返しのように私たち自身に降りかかっている。おそらく会期が終わる11月28日まで、私たちの議論と試行錯誤は日々続くだろう。ここまで書いてきて、果たしてこれがどう鑑賞と関係があるのかと思われる人もいるかもしれない。単に「体験型」の展覧会だから起こる特別な現象と思われるかもしれない。有料の展覧会のため、展覧会を「サービス」と捉えて来る人も多く、また禁止行為に対してペナルティを課せないというジレンマもある(が、それは現時点での思い込みかもしれない)。

また、例えば「箱」は作家名が付された作品ではないが、いわゆる参加型アートの議論の延長とも捉えられるだろう。クレア・ビショップは『人工地獄 現代アートと観客の政治学』(2012/邦訳:フィルムアート社、2016)のなかで、芸術的手段としての参加に存在するパラドックスについて、「作品を鑑者の手になる操作と変容へと明け渡すことで、ただちにそれ自体がきわめてイデオロギー化された慣例に転じてしまう」(154頁)と述べている。今回も同じ状況に陥る可能性はあるが、作家性や作品のオリジナリティを担保することを目的とはしていない。作家性から解放されているからこそ、箱がサービスとして奉仕するのではなく、他者と譲り合いながらよりよい体験をつくるためのルールに対する思考や実践を促すツールとなることができれば、それは展覧会の公共性を考えることにつながるのではないだろうか。ルールによって、鑑賞者を展覧会のルールから解放し、展覧会というゲームを更新することはできるのか。あるいはルールさえも展覧会という枠組みの中では消費されてしまうのか。長い会期を通して、できる限りの働きかけをしていきたい。その試みの顛末については、会期後半で改めて考察したいと思う。

会場ルール変更履歴[撮影:田中みゆき]

関連記事

教育普及の現場から──これからのミュージアムの最も刺激的な使い方|会田大也:フォーカス(2016年08月15日号)

ルール?展

会期:2021年7月2日(金)~11月28日(日)

会場:21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2(東京都港区赤坂9-7-6)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)