キュレーターズノート

人間と人間以外の生き物の、多様な空間と複数の時間──「ねこのほそ道」展

能勢陽子(豊田市美術館)

2023年04月01日号

対象美術館

現在、豊田市美術館で開催している「ねこのほそ道」展は、現代美術の企画展としては、あまりにゆるいタイトルだと思われるかもしれない。絵画や浮世絵、絵本におけるねこの展覧会はたびたび開催されているが、ねこの表象ではなく、その特質や人間と社会との関係を現代美術で扱う展覧会は、これまでなかったように思う。しかし、人間とは異なる別種の時間と空間を私たちの生活にもたらすねこを介せば、二足歩行による平均的な人間の身体に基づいた生活環境や、時代や社会により形作られる倫理や道徳を含めた思考の枠組みから逸脱する、多様な回路が現われてくるのではないか。そしてねこにとっては、自身の身体に直に伝わる匂いや感触がすべてであり、それは遠くにある「何か」というのではない。そんなねこの視点を借りれば、大きく抽象的な問題に向かいがちな私たちに、身の回りにある問題やその複雑さ、豊かさを見せてくれるのではないか。そして、最強のインターネット・ミームであるねこは、美術愛好者の間でのみ共有されがちな問題を、広く届ける媒体になってくれるかもしれない。そのようなことを考えて、この展覧会を企画した。本展が、ねこのように領域横断的に拡散し、社会や美術、そして美術館に対するさりげないカウンターになることを、密かに願っている。

6人の美術作家と1組の建築家が参加する本展では、日常の当たり前を改めて問うことで、身近なものへの愛着や社会のなかで見過ごされているものの存在が浮かび上がってくる。ねこは、人間の優しさと残酷さを照らし出しながら、他者に依存しつつ互いが独立して過ごす社会の可能性を伝えるだろう。そして、私たちのすぐ側で時折見知らぬ野生を覗かせるねこは、言葉を超えた交感や、わかりあえたり、あえなかったりする領域を明らかにし、さらに日常から別世界への導き手にもなるだろう。その存在は、人工/自然、人間/動物、管理/撹乱、依存/独立といった二項対立的関係をすり抜けて、この世界を改めて眺めさせる。本展では、それぞれの作家と建築家の作品は、展示室だけでなく、天井や通路、授乳室やお茶室にも一度でなく何度も登場して、固定化した価値観から逃れるさまざまな抜け道を見せる。

依存と独立

毛布に包まれた温かい寝床にいるのではなく、美術館かギャラリーのような人工的な空間にぽつんと座っている佐々木健の《ねこ》(2017)。守りたい小さい命と画家としての個人、そして社会との関係が、この小さな絵のなかに包み込まれている。当時の経済状況や助けを求められる環境になかったために飼うことができなかったねこを、画家はせめてもと描き留めた。佐々木は、ぞうきんやタオルなど、通常絵画の主題になりそうもない身の回りの物を丹念に描くことで知られる。日々の暮らしのなかで見過ごされているそれらの物たちは、佐々木の身体を介して時間をかけて描かれることで、改めて目を向ける対象になる。その視点は、母が刺繍を施したふきんやのれん、祖母や母、叔母たちが刺繍したテーブルクロスにも窺われる。佐々木は、当たり前のように女性が担ってきた家事労働に寄り添うように、糸の盛り上がりや布の凹凸、そこに見つけられる手癖までも、なぞるように丁寧に描いている。

佐々木健《ねこ》(2017)Serra Pradhan氏蔵[撮影:ToLoLo studio]

佐々木健《ねこ》(2017)Serra Pradhan氏蔵[撮影:ToLoLo studio]

左から:佐々木健《実家のテーブルクロス》(2019)大田秀則氏蔵、《テーブルクロス(祖母と母と2人の叔母)》(2013)五味家(The Kamakura Project)蔵、《のれん》(2016)五味家(The Kamakura Project)蔵[撮影:ToLoLo studio]

左から:佐々木健《実家のテーブルクロス》(2019)大田秀則氏蔵、《テーブルクロス(祖母と母と2人の叔母)》(2013)五味家(The Kamakura Project)蔵、《のれん》(2016)五味家(The Kamakura Project)蔵[撮影:ToLoLo studio]

今回佐々木は、美術館の授乳室にも作品を展示した。発端は、美術館の授乳室が殺風景だという利用者の声を聞いたことにあった。佐々木はそこに、絵画のモデルになったテーブルクロスやのれん、温かな敷物を祖母宅から持ち込み、母が日々手入れをする庭の草花のドローイングを展示して、無味乾燥な空間を居間のような温かみのある場に変えた。小さな子ども連れの来館者にとって、静けさが求められる展示室でゆっくり作品を鑑賞できるかどうかは、一種の賭けである。ほかの鑑賞者の迷惑にならないよう、足早に展示室を去って授乳室に籠らなければならない状況も、しばしば起き得る。そうした鑑賞者のために、佐々木は授乳室を、作品を観ながら心地よく過ごせる場に変えた。そこは授乳をする人々のための空間だから、利用者が使いにくくなることを避けるために、展示の順路に組み込むことはしなかった。来場者の主目的になる展示室だけでなく、授乳室に対するささやかな配慮は、小さくとも大きな意義をもつだろう。誰もが助けを必要とした幼児期を過ごしてきたはずだが、自立した個を尊重してきた近代以降の社会は、いつしかそのことを忘れさせる。しかし、ひとりで生き抜いてきた者など誰もおらず、生存はいつも他者を巻き込むものである。このささやかな展示は、他者に依存しつつも、従属したり、させたりすることなく、互いに独立した社会を目指す、公共空間の片隅からの小さな提案である。

佐々木健《授乳室のためのドローイング》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

佐々木健《授乳室のためのドローイング》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

岸本清子にとって、完全に飼い慣らされることのないねこは、愛と自由の象徴であり、社会の管理欲望を乱す自らの化身であった。岸本は、絵画空間を過去と未来がせめぎ合う現在として、社会変革を行なう場と捉えた。《I am 空飛ぶ赤猫だあ!》(1981)では、自ら未来の芸術を意味する「赤猫」になり、未来の科学と宗教を象徴するピンクと白のねことともに、過去の芸術・科学・宗教としての緑・青・黒のねこたちとの戦いを繰り広げている。女性を象徴する色である赤、ピンク、白のねこたちは、男性中心の不均衡な権力構造に抗い、三角形のピラミッド型社会をひっくり返して逆三角形にしようと奮闘している。

左:岸本清子《I am 空飛ぶ赤猫だあ!》(1981)宮城県美術館蔵[撮影:ToLoLo studio]

左:岸本清子《I am 空飛ぶ赤猫だあ!》(1981)宮城県美術館蔵[撮影:ToLoLo studio]

岸本の活動は絵画だけに留まることなく、街頭に飛び出し、さまざまなパフォーマンスを展開した。そして、自身の描いた巨大な絵を足で踏み鳴らしながら歌を熱唱し、芸術もその一部である現代文明の解体と愛による社会の変革を呼びかけた。岸本は、人々の苦しみを肩代わりする「地獄の使者」を名乗って選挙にも出馬したが、その名の通りこの世の苦しみを肩代わりしたのか、1988年に49歳の若さで亡くなった。しかし、そのエネルギッシュで壮大な宇宙まで広がる未来に向けた変革のビジョンは、いまも観る者を鼓舞し続けている。

左から、岸本清子《[アリス]》(1980-82頃)名古屋市美術館蔵、岸本清子《政見放送》(1983)愛知県美術館蔵[撮影:ToLoLo studio]

左から、岸本清子《[アリス]》(1980-82頃)名古屋市美術館蔵、岸本清子《政見放送》(1983)愛知県美術館蔵[撮影:ToLoLo studio]

スケールの転換

日常の当たり前をあらためて問うことには、新鮮な驚きがある。建築家である中山英之と砂山太一は、シンプルかつ愉快な手法で、それを生活環境に持ち込む。中山と砂山は、大学の彫刻科のアトリエの隅で作品になることなく転がっていた石片を拾い上げ、紙で拡大してみる。小石から巨石、さらに星まで、石には大小さまざまな大きさとそれに付随する意味や象徴がある。しかし見方によると、道端の石と禅の公案を象徴する日本庭園の石、そして信仰の対象としての古代の巨石の違いは、スケールの差なのかもしれない。異素材でできた石は、ぎっしりと詰まった量塊を失い、どこか「普通で変」な物体となる。スケールを拡大縮小すると、普段人間の身体により規定された空間から意味がずれていき、まるでねこのような視点を得る。

巨石を柱にした《きのいしの家の建築模型》(2023)は、建築基準法では実現できない天然石に替わり、2.7メートルの「木製」の石でできた建築模型である。そして住空間に置かれる《きのいしの家具》(2023)や、ソファやベッドを覆う《ぬののいし》(2023)、多様な場所に現われる《かみのいし》(2017/19)は、急速に進展する都市空間のなかで、何が「自然らしい」のかを私たちに問う。

中山英之+砂山太一《きのいしの家の建築模型》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

中山英之+砂山太一《きのいしの家の建築模型》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

手前:中山英之+砂山太一《ぬののいし》(2023)、奥:中山英之+砂山太一《きのいし》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

手前:中山英之+砂山太一《ぬののいし》(2023)、奥:中山英之+砂山太一《きのいし》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

大田黒衣美は、ウズラの卵やポケットティッシュ、廃棄された板材などの自在な素材を用いて、見立てに似た手法により飄々とした光景を生み出す。自然の擬態の役割を果たすウズラの卵模様は風景画になり、板の木目は自然の景観と重なり、ポケットティッシュは限りなく身体に近い日常の隙間で、「鼻をかむ」ように絵が描かれる。

左から、大田黒衣美《狐が叫んだ》(2023)courtesy of KAYOKOYUKI、《旅する猫笛小僧》(2013)澤登丈夫氏蔵[撮影:ToLoLo studio]

左から、大田黒衣美《狐が叫んだ》(2023)courtesy of KAYOKOYUKI、《旅する猫笛小僧》(2013)澤登丈夫氏蔵[撮影:ToLoLo studio]

大田黒衣美《自分の影を探すたかとその影で休む鶏》(2022)酒井真樹、理紗氏蔵[撮影:ToLoLo studio]

大田黒衣美《自分の影を探すたかとその影で休む鶏》(2022)酒井真樹、理紗氏蔵[撮影:ToLoLo studio]

ふらりとアトリエに来て無防備に眠るねこのうえに、ガムで象った人を置いて撮影した巨大な写真作品《sun bath》(2023)では、休むねこの毛皮は野原に、そして休憩のときに噛むガムでできた人々がその上で憩って、寛ぎが幾重にも重ねられている。ガムの質感と引き延ばし可能なフィルムの可変性と流動性は、どこか捉えどころがないねこと相性が良い。大田黒は、自然光が降り注ぐアトリウムの壁の通路にも、公園で憩う人々の姿をガムで展開した。言葉を用いたジョゼフ・コスースとジェニー・ホルツァーのやや生硬なコンセプチュアル・アートが常設展示された吹き抜け空間に、大田黒の作品がミントの香りと爽やかな長閑さをもたらしている。

大田黒衣美《sun bath》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

大田黒衣美《sun bath》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

大田黒衣美《sun bath》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

大田黒衣美《sun bath》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

流動性と逸脱

巨大なテーブルが広がり、その上に白と黄のストロークが描かれている。それは、ねこが行き来した跡か、あるいはねこの縞模様だろうか。テーブルの上には、ドローイング、絵の具を塗るはずが塗られたブラシ、小さな食卓が数セット、松ぼっくり、動物の尻尾のようなオブジェなどが、ぽつりぽつりと置かれている。白い壁を背景に広々と広がる落合多武の《大きいテーブル(丘)》(2023)は、そのタイトルのとおり、それぞれの事物が有機的に関連し合い、草木を揺らす微風が吹き抜ける、丘のような場所なのだろう。

落合多武《大きいテーブル(丘)》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

落合多武《大きいテーブル(丘)》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

落合多武の作品には、これまでも特定の意味を逃れる気まぐれなねこがしばしば登場してきた。自分で触れ、嗅ぎ、見て世界を把握するねこは、犬のように人間の言葉に支配されない、脱領域的存在そのものである。テーブルの上には、具体的なねこの図像ではなく、自由な連想遊びのようにオブジェたちが互いに連関し合い、その尻尾を掴んだと思いきやするりとすり抜けて、ねこの存在の軌跡だけが漂う。

しかしテーブルの下を覗くと、そこはより雑然としたねこの世界である。ねこの肖像写真、爪とぎ跡のようなドローイング、ポテトフライ型のキャットウォーク、ねこが好みそうな編み物や敷物にカラフルな電気コードなどが散在している。テーブルの上の光溢れる空間は、ねこの優雅な無関心さと愉快な遊びを、その下に広がる混沌とした暗い空間は、見事な我が物顔と無秩序さを想起させる。その異なる時間と空間は、同時に二つの意味と二つの方向に向かい、流動的に生成するリズムに満ちた空間を生み出す。

落合多武《大きいテーブル(丘)》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

落合多武《大きいテーブル(丘)》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

文明と残酷

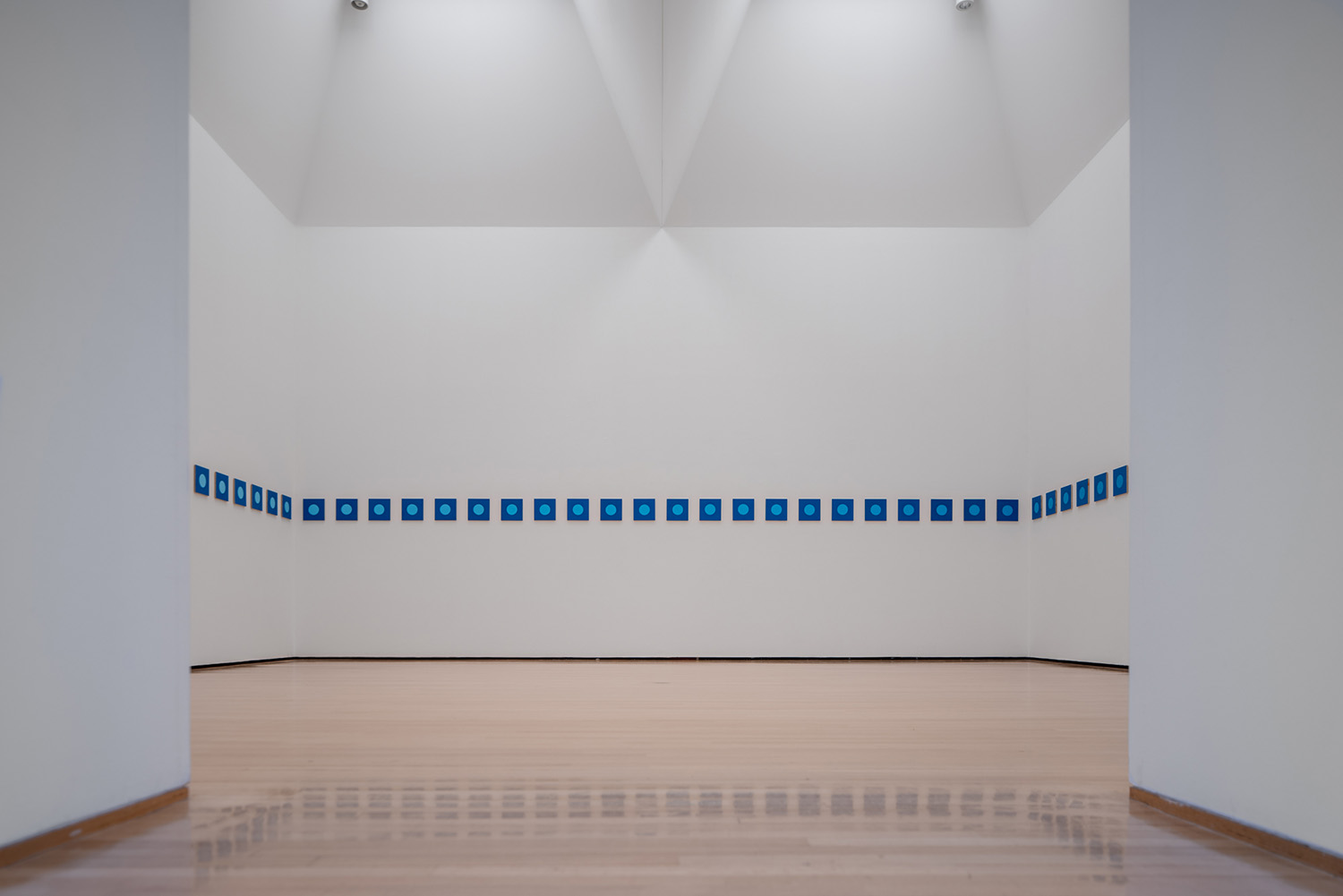

企画展示室の真ん中には、かつて人間を奴隷にしていたねこの国の女王が参加作家の「気配」を集めて料理する、泉太郎の《クイーン・メイブのシステムキッチン(チャクモールにオムファロスを捧げる)》(2023)がある。壁の中には、展覧会の参加作家から借りた衣服や持ち物が埋められており、蛇口から放出されるその気配が天井に登る過程で、鳥笛→鳥除け→餌と漉されて、エッセンスが抽出される。天井には、昔から狂気と結び付けられる月の満ち欠けか、もしくは『不思議の国のアリス』に登場するチェシャねこのニヤニヤ笑いが並んでいる。ねこがどこかへ行ってしまって薄ら笑いだけが残るその空間は、すべてがあべこべの世界なのだろう。

泉太郎《クイーン・メイブのシステムキッチン(チャクモールにオムファロスを捧げる)》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

泉太郎《クイーン・メイブのシステムキッチン(チャクモールにオムファロスを捧げる)》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

泉太郎《クイーン・メイブのシステムキッチン(チャクモールにオムファロスを捧げる)》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

泉太郎《クイーン・メイブのシステムキッチン(チャクモールにオムファロスを捧げる)》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

泉太郎《クイーン・メイブのシステムキッチン(チャクモールにオムファロスを捧げる)》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

泉太郎《クイーン・メイブのシステムキッチン(チャクモールにオムファロスを捧げる)》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

竹垣で囲われた見えない空間には、普段美術館の地下にしまわれている掃除道具が置かれており、清掃員しか立ち入れない聖域になっている。竹垣から、美術館の用具室の片隅に眠っていた古いポリッシャーを奉る塔が突き出しているのが見える。清掃員は、毎日壁に裏向きに掛けられた絵を外し、好きな場所に置いてそれに隠れた場所だけ掃除をしない。鑑賞者は、掃除の時間に偶然に立ち会わなければ、その絵を観ることができない。そしてその絵にも、普段鑑賞者が見ることのない、美術館の裏側が描かれているのである。

泉太郎《クイーン・メイブのシステムキッチン(チャクモールにオムファロスを捧げる)》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

泉太郎《クイーン・メイブのシステムキッチン(チャクモールにオムファロスを捧げる)》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

展示室には、ひとつ前に終了したゲルハルト・リヒター展で絵画を吊っていた留め具の穴が補修されずに残っており、鑑賞者はそこに粘土をそっと押し当てて、オムファロスを手にすることができる。オムファロスとは、アダムとイヴの「ヘソ」、つまり世界創造の謎を握る鍵である。しかしここで創られるのは、アダムとイヴの「デベソ」といった方が正しいかもしれない。鑑賞者は、かつて行なわれた展覧会の名残である小さな凹から凸を型取り、祭壇の前に設えられたチャクモール(古代メソアメリカの人型の生贄台)に捧げる。果たして偉大な芸術が残した空虚は、充溢に反転するのだろうか。古代の神殿や聖域から現代の美術館まで、長大な文明の時間が重なり圧縮されて、その中心に意味と無意味がせめぎ合う、循環する真空が現われる。

動物でもある人間の自然状態が粗野だとしたら、私たちはそれを隠すために、知的営為としての文明で自らを自然から隔ててきたのかもしれない。現代の神殿としての美術館には、たとえねこをテーマに野性を称揚したとしても、そこにねこが入ることはできない。墓場に喩えられることもある美術館には、人間と無機物としての美術作品しか存在しないことが前提である。だから、徹底的な人工環境である美術館で野性を取り戻すことを呼びかけるのには、根本的な矛盾がある。それでも私たちは、人間がすべてを統制しているかに見えるこの世界で、理性から逃れる非合理性を、同じく人間の創造物である美術作品に求めるのである。そこには、ある捩れがある。

泉太郎は、文明により不可視にされているものを、その残酷さも含めて裏返し、周到に張り巡らされたルールの網の目をかいくぐって、そこからの逸脱を試みる。そのためには、複雑なルールを熟知して、あちらで網の結び目を解いたらこちらでひっくり返すといった、途方もない操作が必要になる。裏返したと思ったら、また元に戻っているようなこともありえ、なかなか一筋縄ではいかない。しかし、作品の元になった数多のアイデアを知らなくても問題ない。それはおそらく、作家でさえ事前に予測したり把握できるものではなかったはずである。それでも、わかったりわからなかったりするさまざまなことが入り混じるその作品に触れると、何か巨大な謎に触れ、未知のものへと誘われる気分になる。それはルールにがんじがらめになっている世界のなかで、何とか逸脱して不確定性に出会い続けるための、有意義な扉である。

時間と空間の層

1階の企画展示室を出て、階段を2階、3階と上がるにつれて静けさを増す美術館の空間に、五月女哲平が作品を展開している。その途中で、五月女が渡良瀬遊水地で出会って写真に収めたねこが、作品へと導く。作家の生地の近くにある渡良瀬遊水地は、日本初の公害事件として知られる足尾鉱山の鉱毒を沈潜させるために作られた人工池である。眺めの良い景観には、人間の業と自然の営為が、時間的、空間的に折り重ねられている。表面からは見えない歴史を秘め、汚染された過去の上に独自の生態系を育んできたこの地は、五月女の重要な制作の源になっている。

光溢れる吹き抜けの階段を上がった先の大きな空間には、黒にわずかな白が差し込まれた短冊状の絵画《black, white and others》(2023)が並んでいる。その絵画の前にしばらく佇めば、画面の下に何層も塗り重ねられた色彩が図と地の境界に浮かび、空間に微かな揺らぎが生じてくるのがわかる。その作品は、絵画間の壁や空間にも密かに浸透していく。

五月女哲平《black, white and others》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

五月女哲平《black, white and others》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

3階の展示室では、青地の正方形に白い円を描いた小さな絵画《horizon》(2023)が、正方形の壁を囲むように掛けられている。時の経過につれて闇が深くなるように、歩を進めるたびに白い円がグラデーション状に青に染まっていく。空と大地/海を水平に二分するはずの直線が円と正方形で描かれ、古くから人々が様々な想いとともに眺めてきた景観が、普遍的な抽象形態と融合する。

五月女哲平《horizon》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

五月女哲平《horizon》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

五月女哲平《horizon》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

五月女哲平《horizon》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

展示室の向かいの通路の壁も、いまいる現実空間における絵画となる。一面青に塗られた長い壁の側面を見ると、ほかの絵画と同じく、その下に何層も色が塗り重ねられていることがわかる。その通路の最後に、灯りに照らされた小さな写真がぽつんと掛けられている。それは同じく画家であった祖父が作家の誕生時に贈った風景画に似た海の光景を、五月女が撮影したものである。絵画の下にある幾重にも重ねられた色のごとく、祖父と五月女の間にある時間と空間の隔たりを、海と絵画が繋げる。《あなたに贈る》(2023)──それは、親密な間柄で交差する記憶や愛を起点に、時間と空間を超えて、見知らぬ「あなた」にも向けられている。

五月女哲平《あなたに贈る》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

五月女哲平《あなたに贈る》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

五月女哲平《あなたに贈る》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

五月女哲平《あなたに贈る》(2023)[撮影:ToLoLo studio]

ねこのほそ道

技術の発展により季節や天候に左右されることが少なくなった人間は、ほかの動物よりもずっと、いまでなく未来を見据えている。しかししばしば、急激に移り変わる環境のなかで、人間とは何だったのかわからなくなる。そんなとき、私たちの目前で、ねこはいつだってただねこである。「ねこのような」現代美術は、人間と人間以外の生き物の多様な視点と複数の時間を私たちの生活に織り込み、社会が生み出す疎外から逃れる道や固定化された視点から解放されるさまざまな回路を示すだろう。

ねこのほそ道

会期:2023年2月25日(土)~5月21日(日)

会場:豊田市美術館(愛知県豊田市小坂本町8-5-1)

公式サイト:https://www.museum.toyota.aichi.jp/exhibition/catsnarrowroad/

関連記事

家族と芸術、社会の「合流点」──佐々木健「合流点」|能勢陽子:キュレーターズノート(2022年03月01日号)

絵画を通してのみひらかれるもの──千葉正也個展/輝板膜タペータム 落合多武展|能勢陽子:キュレーターズノート(2021年03月01日号)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)