トピックス

メディアから考えるアートの残し方

後編 歴史の描き方から考える──展示、再演、再制作

畠中実(NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]主任学芸員)/金子智太郎(美学・聴覚文化研究、非常勤講師)/石谷治寛(視覚文化研究、京都市立芸術大学芸術資源研究センター)

2019年04月01日号

「作品」の輪郭とその周縁にあるもの

畠中 堀浩哉さんの多摩美術大学の退職記念展(2014)にあわせて、堀さんに長いインタビューを行なったことがあります★2。堀さんは70年代に、先にお話ししたような「もの派」以降の「つくること」の問い直しの動きのなか、ヴィデオを使った作品をつくられています。70年の大阪万博のあと、それまで万博の中心にあったテクノロジー・アートが失速していくのですが、70年代初頭のアーティストたちは、別のかたちでヴィデオやテープレコーダーといったテクノロジーを使用するようになる。そこで、例えば、ビデオひろばの活動が、同時代的な動向としてのヴィデオの使用や、万博後のテクノロジーのあり方という点でつながって感じられた。これまで関連の見えにくかったものが、私のなかでつながって捉えられるようになったということがありました。

畠中実氏

石谷 ビデオひろばと言えば、古橋悌二さんは「東京国際ビデオビエンナーレ」に84年に卒業制作を応募して、それをきっかけに中谷芙二子さんと深いつながりになったそうです。ダムタイプの作品だけでは見えてこない古橋さんの活動が、ヴィデオを通して見えてきます。ダムタイプメンバーの小山田徹さんらも含め、当時はヴィデオでさまざまな記録をすることが、活動のコアにありました。「作品」のレベルではなく、どのようにヴィデオを使ったのかという視点を通じて、ビデオひろばからダムタイプへの継承の流れも見えてきます。そうしたことは、ブブさんの資料からも浮かび上がってくることです。

金子 日本美術サウンドアーカイヴは、当時の作家の交流を詳細に見ていくまではできていません。調査するなかで見えてくることもありますが、音を使った作品では、そもそも作品の輪郭が見えてこないという現状があります。日本美術サウンドアーカイヴはいまのところ作品に重点を置くようにしています。

畠中 日本美術サウンドアーカイヴの特徴は、作家と研究者が再制作に関わることですよね。作品それ自体を「いかに当時のように再制作するか」という、いわば作品主義的な視点と言えるんじゃないでしょうか。

金子 そうですね。《LOVERS》という作品についてはすでに多くの方が論じていますが、70年代の音を使った作品は、まず作品そのものに焦点を当てないといけない。

畠中 非常に限られた人にしか作品が知られていない場合もありますからね。

金子 当時、作品の音を聞いたことがあっても、それを人に伝えることが難しいという事情もあります。

畠中 これは私の考えですが、70年代の作家は、最初から音それ自体が、どういうものであるべきか、ということにはそれほどこだわっていなかったんじゃないか、と感じることがあります。もちろん、結果としての音が作品にとって重要なのは当然ですし、結果をさらに調整しながら変えていくこともあるでしょう。しかし、それ以前に、その音が結果するアイデアやシステムそのものが重要だからです。「結果としての音」と「コンセプト」は切り離されているんじゃないかと。そこから何を読み解くかは、現代のわれわれの仕事なわけですが。

★2──堀浩哉退職記念展実行委員会『起源 : 堀浩哉』(多摩美術大学、2014)。

再演と再制作の現在性をどう捉えるか

──過去の作品を再制作する際、作品のアイデンティティを定める現在の解釈はどこまで許容できるのでしょうか?

畠中 修復や再制作においては、基本的にはいまの解釈を入れるべきではないと思います。あくまでも再制作とするならですが。

金子 日本美術サウンドアーカイヴの場合は基本的に作家自身が再制作をするので、こちらの解釈はあまり問題になりません。ただ、いまなぜ再制作をするのか、数十年を経てどう意識が変わっていったのか、という議論も重要だと思っています。

畠中 《LOVERS》の場合は事情が違いますよね。例えば、新しいプロジェクターの性能では光が明るすぎるので、当時の状況に合わせるためにわざわざ暗くしていたと聞いたことがあります。もちろん現在的な解釈の視点はどうしても入ってしまいますが。とはいえ、参照すべき先はまずオリジナルではないでしょうか。

石谷 そうですね。ただし《LOVERS》の修復の事情がより複雑なのは、再制作自体の修復だからです。

畠中 2005年にICCでも《LOVERS》のセカンドバージョンを展示したことがあります。そのときに当時の《LOVERS》を見たという方から「当時見たものと何か違う」と言われたことがあります。見る側も、作品自体が展示される場所や状況で変化するということはあまり考えない。

石谷 キヤノン・アートラボで展示されたものは試作で、その後にステイブルなものになるまでに、オリジナルでもそのあいだに試行錯誤があったわけですね。京都芸術センターでの展示では、展示期間中に支障なく作動するように、オリジナルの機材ではなく新しいものを使用しました。展示するうえでの技術的との兼ね合いもあります。とはいえ、原則はなるべくオリジナルに近いものを、ということになるのでしょう。ただし、再制作に作家自身が加わると事情は異なりますよね。

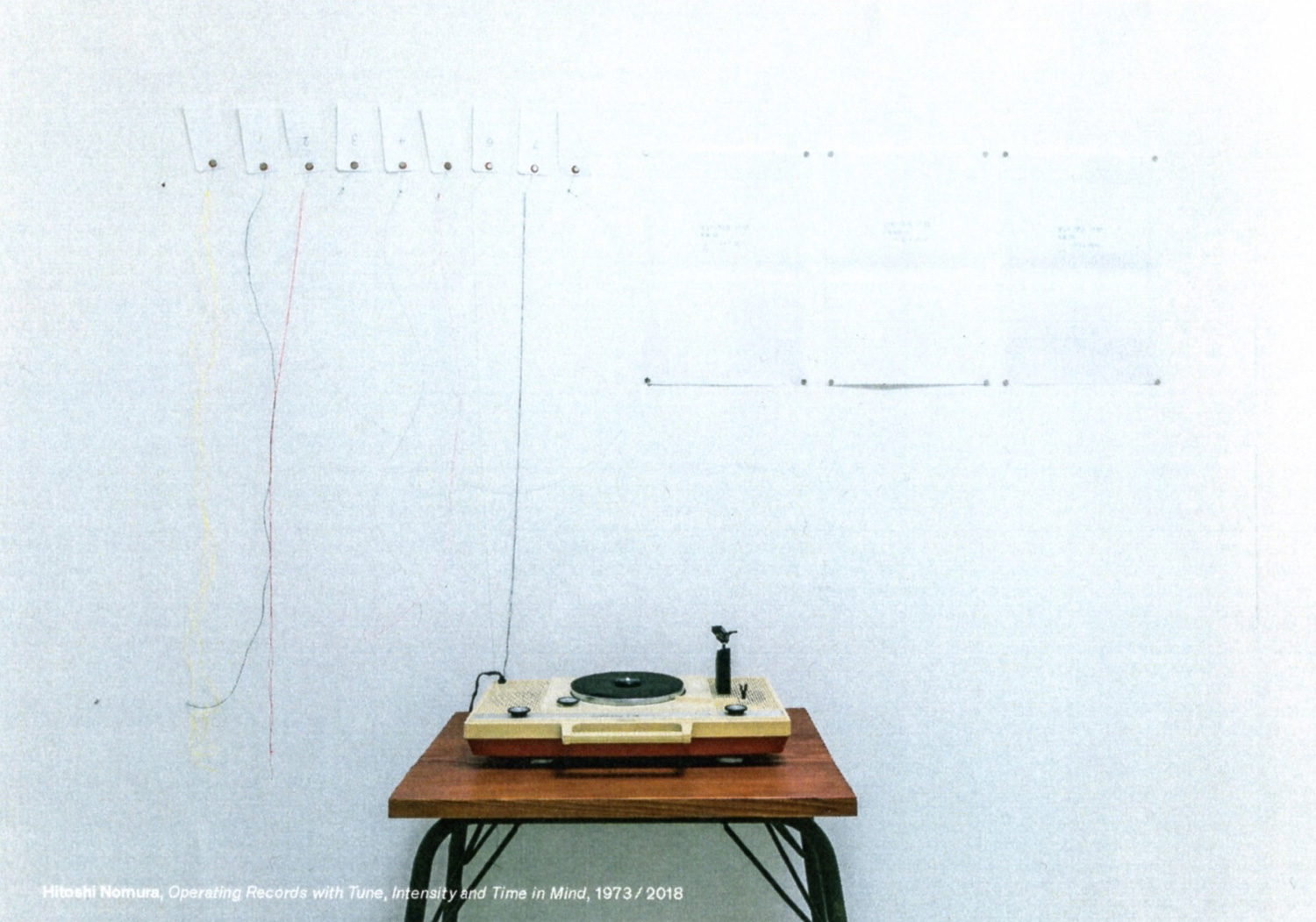

金子 そうですね。日本美術サウンドアーカイヴは再制作と再演にいくつかのパターンがありました。野村仁さんの《音調、強度、時間を意識して、レコード(糸)を操作する》(1973)の再制作では作品の一部が残っていたので、それを使いました。レコードプレーヤーも同じ型のものが見つかったので、見た目もかなり当時と似た再制作でした。堀浩哉さんの《MEMORY-PRACTICE (Reading-Affair)》(1977)の再演は、この作品のバージョンのひとつとして堀さんは捉えていたと思います。堀さんはご自身でもこの作品の上演を繰り返しているので、今回もそのひとつという認識だったと思います。

野村仁《音調、強度、時間を意識して、レコード(糸)を操作する》(1973)種々の糸、ピアノ線、レコードプレーヤー ©野村仁

野村仁《音調、強度、時間を意識して、レコード(糸)を操作する》(1973/2018)種々の糸、ピアノ線、レコードプレーヤー ©野村仁 [撮影:藤島亮]

畠中 作家自身が再演・再制作するときは、どうしてもアップデートしたいという気持ちは避けられないんじゃないでしょうか。トニー・コンラッドが60年代のミニマリズムのスタイルをわざとアイロニカルにつくり直した《Early Minimalis(初期のミニマリズム)》(1997)という作品がありますけれど。そうではない限りは、心情的にも現実的にもどうしてもアップデートしてしまう。その観点は必要じゃないかなと。

金子 稲憲一郎さんの《record》(1973)という作品は、同じことを繰り返すことが作品の一部になっています。1日のあいだに録音と再生を何度も繰り返す作品ですが、再制作では45年の時を経てまた同じことを繰り返します。つまり再制作の現在性が入れ子構造として作品のコンセプトの内在しているわけです。その場合は、作品のアップデートということにはなりません。いずれにしてもオリジナルが重要であることには変わりませんが。

畠中 再演の場合は「現在である」という条件から逃れられません。さきほどの「結果としての音」とコンセプトとの関係の話とも重なりますが、作品にとって「繰り返す」というコンセプトが大事なのだとしたら、45年前と聞こえる音が変わってしまうことは問題にはなりません。行為自体が再演されたと考えるならば、結果としての音が現在のものになることは問題がない。その場合、現在の音から当時の音を想像するしかないのではないかと思います。

稲憲一郎《record》(1973)カセットテープレコーダー、カセットテープ、マイクロフォン ©稲憲一郎[撮影:稲憲一郎]

稲憲一郎《record》(1973/2018)カセットテープレコーダー、カセットテープ、マイクロフォン ©稲憲一郎[撮影:藤島亮]

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)