アート・アーカイブ探求

狩野探幽《雪中梅竹鳥図》軽やかに晴れやかに、綺麗の美──「榊原悟」

影山幸一

2016年12月15日号

各191.3×135.7cm、重要文化財、名古屋城総合事務所蔵 無許可転載・転用を禁止

日本画の余白

東京湾に開く運河に囲まれた一帯が、アートとカルチャーの新たな発信地となっている東京・品川の天王洲アイル。現代美術のギャラリーをはじめ、日常目にすることの少ない日本画の画材店もあるというので行ってきた。建築模型を保管しながら展示する「建築倉庫」や、「TERRADA Art Complex」には、児玉画廊、URANO、山本現代、ユカ・ツルノ・ギャラリーが入居している。また画材ラボ「PIGMENT(ピグモン)」では、多種の膠(にかわ)が額装され、べっこう飴か、生物標本のように見えて印象的だった。日本を含む東アジアに伝わる伝統の画材を販売しており、4,000色以上も取り揃えられた顔料は透明瓶に入れられ、壁一面にディスプレーされて圧巻だ。内装を新国立競技場の建築家・隈研吾(1954-)が手掛けたという。顔料、膠、墨、硯(すずり)、筆、絹、和紙といった東洋の画材が整然と並べられ美しい。日本画の画材に取り囲まれて、日本人であるのに日本画が描けないことに気がついた。

日本人にとって日本画とはいかなるものか、と思案していたら、「余白の美」を描いた狩野探幽を思い出した。余白の価値を発見した絵師の代表作《雪中梅竹鳥図》(重要文化財、名古屋城総合事務所蔵)を探求してみたい。無背景に一羽の鳥が白梅の枝先から誕生したような想像力を生む大胆な画面。雪が積もった一本の老梅が陽を浴びてすがすがしく描かれており、武士が佇む名古屋城内の絵画らしく、刀の反りのような枝が凛とした空間を醸し出し、余白の寒気に鳥のさえずりが響く感じがする。

《雪中梅竹鳥図》の見どころを岡崎市美術博物館の館長を務められている榊原悟氏(以下、榊原氏)に伺いたいと思った。榊原氏は、日本美術史が専門で『狩野探幽』(臨川書店)や、「狩野探幽筆 名古屋城上洛殿障壁畫 雪梅小禽圖襖」(『國華』第1284号、國華社)の著者でもある。「藤井コレクション 長谷川潾二郎展」(2016.12.3〜2017.1.22)の準備のさなか、東京・六本木で榊原氏に話を伺うことができた。

榊原悟氏

美術は歴史の素材

1948年愛知県西尾市に生まれた榊原氏は、子どもの頃から日本の歴史が好きだったという。美術の歴史を考えるのもいいと思い、高校時代から美術史を学び始め、大学では美術史を専攻すると決めていたそうだ。「結局、歴史に興味があるんでしょうね。それは美術を素材にするということなんでしょうか」と述べた。

早稲田大学の大学院在学中の1976年に、サントリー美術館へ学芸員として入社したが、満期退学するまでの数年間は、美術館へ勤めながら大学にも通った。先輩学芸員の退職のため、勤め始めて半年で沖縄開発庁と共催の「沖縄の染織──紅型と藍型展」(1977)を担当することになった。そして生まれて初めて乗った飛行機が、沖縄開発庁の用意してくれた沖縄行きとなった。21年間サントリー美術館で学芸員を務め、「日本の七宝展」(1977)や「日本の戯画展」(1986)、「日本博物館事始展」(1987)、「室町絵巻──残照の美展」(1988)などを企画し、多くの作品を間近に見てきた。1997年には群馬県立女子大学文学部の教授に就任し、2011年より岡崎市美術博物館の館長を務めている。

榊原氏が《雪中梅竹鳥図》を初めて見たのは大学生の頃だったという。「《雪中梅竹鳥図》は出身地から近い名古屋城にあるが、まだ興味をもたずに行っていたため、心に残る感銘は受けなかった。日本美術の古いものは大学院に入ってから見るようになった。その決心は消去法だったが、やっぱり西洋人ではないし、西洋美術史をやっても面白くない。それから言葉だって堪能ではなかった。しかし、それは甘い考え方だった。日本美術史では漢文を読まなくてはならないし、くずし字は読めないといけない」と苦笑した。

分水嶺としての探幽

狩野探幽は、京都・大徳寺の僧江月宗玩(こうげつそうがん、1574-1643)から「幽微を探らざれば、その奥に入り難し」として探幽斎の斎号を1635(寛永12)年に授かった。落款にこの号を入れていることからこの年から1660(万治3)年までを斎書(さいが)き時代と呼んでいる。

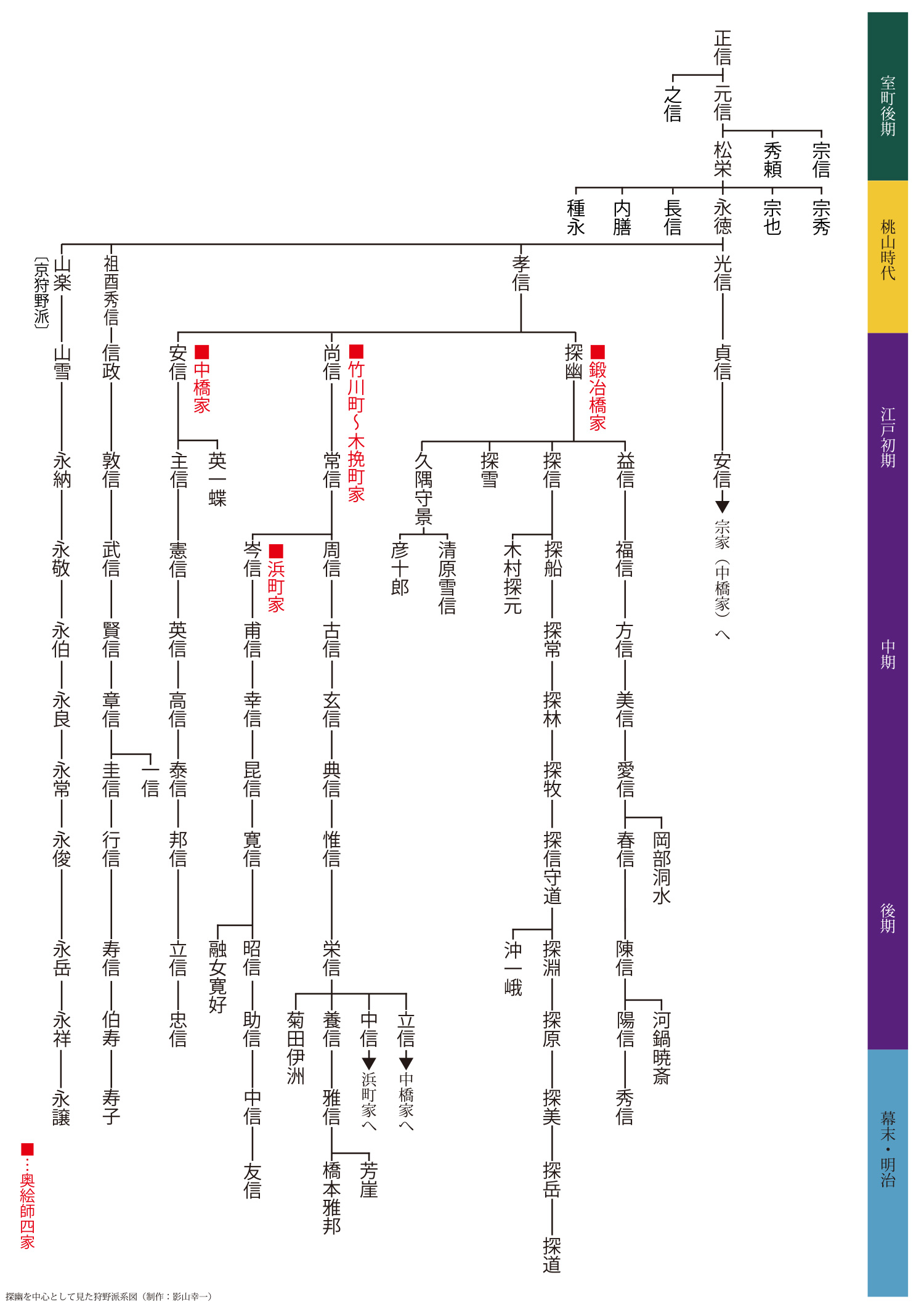

狩野派は室町時代後期の狩野正信を始祖に、狩野家の血縁で結ばれた絵師の専門集団で、幕府の仕事に従事した御用絵師。幕末・明治に至る400年間続き、徳川幕府崩壊とともに、消滅した(図1)。探幽は、狩野家当主の従兄弟貞信(1597-1623)の早世により、宗家を徳川幕府に仕えさせるため京都から江戸に移し、末弟の安信(1614-1685、中橋家)に宗家を継がせた。京都に残った山楽一門を「京狩野派」、探幽一門を「江戸狩野派」と呼んでいる。

探幽は目利きであり、日本初の美術研究者としても動植物や風景などを写生して楽しんでいた。また厖大な古画を鑑定し、模写をし、①自己の創作活動に資するため ②鑑定の資料とするため ③子弟の教育の資料とするため『探幽縮図』として描き残してきた。これは江戸初期に伝存していた中国絵画や、鎌倉時代から室町時代の日本中世絵画の情報を現代に伝える貴重な資料となっている。探幽は37歳で僧位の第二の位である法眼(ほうげん)となり、還暦を迎え61歳のとき絵師として初めて最高位の法印となって地位を極めた。

余白の美について、近世絵画史が専門で『幽微の探究 狩野探幽論』の著者である鬼原俊枝氏は「何も描かれていない部分が余白として美しいと思われるためには、何も描かれない部分が余韻に満ちて、見る者に訴える力をもっていなければならないことである。単に描き残された紙素地がたくさんあるだけでは、弱い絵でしかない。(略)つまり、何も描かれていない部分が描かれた景観の続きであるとみえるように、何も描かれない部分を残してゆく。何かありそうに何も描かれない部分をつくってゆくという制作の方法が、一見草々と描かれながら、ぬかりなく行われている」(鬼原俊枝「狩野探幽の新しい絵画」(『適塾』No.34、p.19)と述べている。日本の美意識のひとつに挙げられる余白を、目に美しく見せたのは探幽である。探幽の絵画以降、絵の見え方に変化が起きた。ここに日本絵画史を中世と近世以降とに分ける分水嶺としての探幽の意義が存していると鬼原氏は言う。

探幽の生涯を通覧するとき、作品の署名や記録に見える名のりに応じて「宰相(さいしょう)・釆女(うねめ)時代(誕生〜34歳)」「斎書き時代(34歳〜60歳)」「行年(こうねん)時代(60歳〜死没)」と、三期に分けている。

図1:探幽を中心として見た狩野派系図

(安村敏信『もっと知りたい狩野派──探幽と江戸狩野派』を参考に筆者作成)

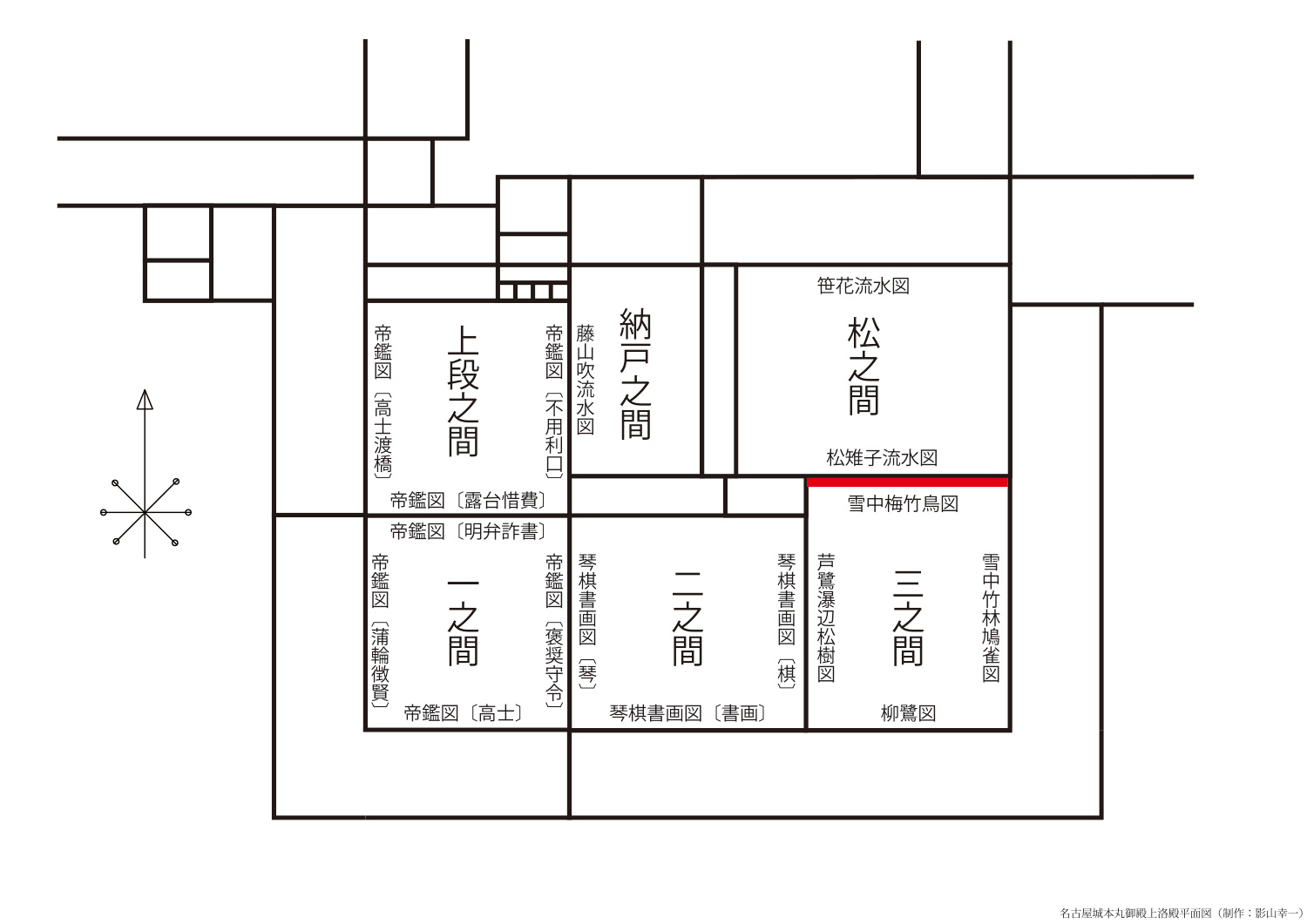

探幽様式

探幽は、狩野派の画風を奔放に拡大していった狩野派の四代目狩野永徳(1543-1590)の次男であった狩野孝信(1571-1618)の長男として、1602(慶長7)年に京都で生まれた。名は守信(もりのぶ)、幼名は宰相。11歳で徳川家康(1542-1616)に拝謁、13歳のとき二代将軍秀忠(1579-1632)から永徳の再来と絶賛される。幼名を采女とする。16歳で江戸に召されて幕府の御用絵師となり、のちに鍛冶橋狩野家を興す。25歳で二条城二の丸御殿の障壁画、33歳(1634)で日本三大名城のひとつ名古屋城本丸御殿上洛殿の障壁画(図2)を完成させた。筆数を少なく線や面に表情をもたせて、余白を生かした瀟洒淡麗な探幽様式を切り開いた。幼名の「宰相」「釆女」を使っていた時期にあたる。

続く斎書き時代にはやまと絵を学び、写生や古画研究を重ねて、《東照宮縁起絵巻》《大徳寺本坊方丈障壁画》《賢聖障子絵(けんじょうのしょうじ)》《増上寺障壁画》など、京都へもたびたび赴き画域も広げて精力的に制作をした。そして全国諸藩の絵師に探幽画を再生産する粉本(絵の手本)を与え、本画を広めて、江戸絵画の母体を形成していった。18世紀の後半になると、探幽没後60年後に生まれた円山応挙の影響力が大きくなるが、17世紀後半から18世紀の初め、元禄時代まで探幽は画壇に大きな影響を与えたという。1661(万治4)年から没年の1674(延宝2)年までは、《波濤群燕図(はとうぐんえんず)》《四季花鳥図》などを制作し、落款を「行年」として年齢を付記したことから行年時代と呼んでいる。

4人の将軍(家康、秀忠、家光、家綱)に仕え、後水尾天皇(1596-1680)の愛顧を得て、73歳で亡くなった。東京・大田区の池上本門寺に、墨壺をかたどった瓢箪形の墓塔が立つ(図3)。

図2:上洛殿平面図(図録『本丸御殿の至宝 重要文化財 名古屋城障壁画』を参考に筆者作成)

図3:狩野探幽の墓

【雪中梅竹鳥図の見方】

(1)タイトル

雪中梅竹鳥図(せっちゅうばいちくちょうず)。「雪中梅竹遊禽図襖」や「雪梅小禽図襖」とも呼ばれている。制作当時のタイトルではなく、後世につけられた。Plum tree, bamboo and sparrows in the snow

(2)モチーフ

雪、梅、竹、鳥(雀、雉、尾長鳥[図4])。雪は吉祥のモチーフ。金砂子が雪の白さを引き立てて、めでたさが増している。

図4:尾長鳥(《雪中梅竹鳥図》部分)

(3)制作年

1634(寛永11)年。探幽33歳。

(4)画材

紙本墨画淡彩金泥引。上品な反射光になる金泥(金箔を粉状にした金粉を、膠を溶いた水に混ぜたもの)を引き、金砂子(金箔を細粉したもの)をまいていて晴れやかさを演出した。

(5) サイズ

縦191.3×横135.7cm×4面。

(6)構図

襖の右3面の画面枠内に二等辺三角形を形づくり、左へ向かって白梅の枝先は次第に細くなり、左画の余白に飛ぶ尾長鳥へと視線が導かれていく(図5)。祖父の狩野永徳《檜図屏風》(国宝、東京国立博物館蔵)が枠の外にモチーフをイメージさせる構図に対し、画面枠内に対象を安定するよう工夫している。

図5:二等辺三角形と余白(《雪中梅竹鳥図》構図)

(7)色彩

黒、白、灰、茶、金。

(8)技法

北画系の水墨画様式を個性化した雪舟に学んだ探幽の強く素速い行体の水墨画だが、その描線はおっとりと構えたような筆致。線自体が質感や立体感を表わし、何も描かれない紙の部分が雪となり、その積もり具合までが感じられる。描く対象の輪郭の外側を墨でぼかし、紙素地を白く浮き立たせる外隈(そとぐま)で表わした雪。金砂子の雲、その奥へ後退してゆく水墨画の空間と、前方へ輝き出てくる金砂子との相互作用を実験しているようにも見える。

(9)落款

なし。

(10)鑑賞のポイント

徳川家三代将軍家光(1604-51)の上洛に際し、その宿泊施設として、尾張藩主徳川義直(1600-1650)の居館である名古屋城本丸御殿に増築された上洛殿。その三之間(21畳)の四季花鳥図の北側に立てられた襖絵である。私的性格と御成御殿としての公的性格を併せ備える室内装飾として、襖に限らず長押(なげし)★1上の壁面も天井も飾られた。《雪中梅竹鳥図》は、四季花鳥図の一場面であり、雪積もる早春の梅の巨木に雀と尾長鳥が配されている。かつては雉と思われる鳥が枝に止まっていたが、損傷を受けて尾羽だけが残った。梅の枝は、ほぼ三角形の二辺に沿って伸張し、絶妙な位置に尾長鳥がゆったりと空中を舞い、鳥の視線は枝先とぴたりと一致する。温雅で、ひたすら澄んで清らかな綺麗の美を求めた探幽の最も魅力ある一点である。探幽の代表作。重要文化財。

★1──日本建築で柱と柱とをつなぐ横木。

綺麗

榊原氏に《雪中梅竹鳥図》の見どころを伺うと、構図だと即答された。伸びた梅の枝の延長線上に鳥を絶妙に配置している。雪の降り積もった老梅が形よく枠内に納まり、枝の緩やかな描線は生命感よりも晴れやかな美しさを表わす。大徳寺聚光院方丈室中の祖父永徳の襖絵《花鳥図》(国宝)の梅の巨木を参考にしながらも、断ち切りの構図や緊張感のある鋭い線は避けた。尾長鳥は探幽作品にたびたび出てくるモチーフで止まっているところが多いが、こうしてゆったりと飛ばし、尾羽根を流している。そのゆったり感がこの絵の面白さだと榊原氏は言う。

また、「この江戸初期の時代は、綺麗に華やかというのが特徴。お茶の方では王朝ぶりの感性に富んだ、明るく大らかで軽快な武家のお茶、綺麗さびをつくり上げた大名茶人で三代将軍家光の茶道指南役を務め、造園家でもある小堀遠州(1579-1647)がいた。わび・さびのなかでも綺麗さびという言い方をしている。《雪中梅竹鳥図》は、その澄んで清らかな、さっぱりとした綺麗さびに通じるものがある。現代では日常的に“きれい、きれい”と使っていて言葉が汚れてしまったような感じがするが、そういう汚れのないものが本来の綺麗。《雪中梅竹鳥図》は綺麗だ。襖絵に求められた機能として、注文主の意向と画家の自覚的営為を融合させ、襖の前に座る人たちの気分を軽やかにいい気分に仕立てる、しかも圧迫感なく。その晴れやかさと軽やかさはまったく比類ない。繊細にして上品な美しさ、探幽の美の結晶がここにある」と語った。

探幽は、狩野派の中興の祖と呼ばれ、狩野山雪・永納(1631-1697)により発刊された画史・画家伝の『本朝画史』に狩野派を一変させた絵師として記されている。明治には岡倉天心(1863-1913)の著書『日本美術史』で「画壇の家康」と評された。ところが戦後、民主主義が進展するなかで探幽の評価は、封建的画壇を支えた没個性化の元凶として凋落していった。しかしその後、西洋美術史のアカデミズム(伝統的・保守的で理論を重視した学風)の再評価が行なわれると、形式を継承する制度としての狩野派も注目されるようになった。近年では探幽も余白をたっぷりとったなかに安定した構図で対象を描き、調和と詩情のある余韻縹緲(よいんひょうぼう)の創造者として再評価されてきた。《雪中梅竹鳥図》を保管する名古屋城では、現在本丸御殿が修復中で実物も鑑賞できないが、2018(平成30)年に本丸御殿の完全公開を目指している。

榊原悟(さかきばら・さとる)

岡崎市美術博物館館長、群馬県立女子大学名誉教授。1948年愛知県西尾市生まれ。1972年早稲田大学文学部美術史学科卒業、1979年同大学大学院文学研究科日本美術史専攻博士課程単位取得満期退学。大学院在学中の1976年にサントリー美術館へ学芸員として就任、1997年群馬県立女子大学文学部教授、2011年より岡崎市美術博物館館長と兼職、2014年大学定年退職を経て、現在に至る。文学博士。専門:日本美術史。所属学会:美術史学会。主な賞歴:芸術選奨文部科学大臣賞(『美のかけ橋─異国へ遣わされた屏風たち』にて、2003)、第13回徳川賞(『狩野探幽 御用絵師の肖像』にて、2015)。主な著書:『屏風絵の景色を歩く(美術館へ行こう)』(新潮社、1997)、『日本絵画のあそび』(岩波書店、1998)、『江戸の絵を愉しむ─視覚のトリック』(岩波書店、2003)、『日本絵画の見方』(角川書店、2004)、『狩野探幽 御用絵師の肖像』(臨川書店、2014)など。

狩野探幽(かのう・たんゆう)

江戸初期の御用絵師。1602〜1674(慶長7-延宝2)年。江戸狩野派の祖(鍛冶橋家)。父孝信は狩野家四代目永徳の次男、母は戦国の武将佐々成政の娘。探幽は三人兄弟の長男として山城国(京都)に生まれる。名は守信、幼名は宰相、13歳より采女。16歳で江戸に召され幕府御用絵師に、20歳で江戸鍛冶橋門外に1033坪の屋敷(中央区八重洲)を拝領する。1623(元和9)年22歳、狩野家当主の従兄弟貞信の早世により、宗家を末弟の安信(中橋家)に継がせ、京から江戸に狩野宗家を移し、江戸狩野の基礎を築く。従姉妹の孝子が三代将軍家光の正室となる。33歳(寛永11)名古屋城上洛殿障壁画を完成。余白を生かした瀟洒淡麗な探幽様式を切り開く。翌年、大徳寺の僧江月宗玩から「画図の幽微を探る」者として探幽斎の斎号を授かる。37歳法眼、61歳最高位の法印に叙された。美術史的にも貴重な古画の模写の縮図や草花・鳥類・富士山など風景の写生図巻を多く残した。代表作:《雪中梅竹鳥図》《二条城障壁画》《大徳寺方丈障壁画》《四季松図屏風》《桐鳳凰図》《富士山図》《鸕鷀草葺不合尊降誕図(うがやふきあえずのみことこうたんず)》《笛吹地蔵図》《波濤群燕図》など。

デジタル画像のメタデータ

タイトル:雪中梅竹鳥図。作者:影山幸一。主題:日本の絵画。内容記述:狩野探幽《雪中梅竹鳥図》江戸時代初期、寛永11(1634)年、紙本墨画淡彩金泥引、四面襖・各縦191.3×横135.7cm、重要文化財、名古屋城総合事務所蔵。公開者:(株)DNPアートコミュニケーションズ。寄与者: 名古屋城総合事務所、(株)DNPアートコミュニケーションズ。日付:─。資源タイプ:イメージ。フォーマット:Photoshop、161.6MB(1050dpi、8bit、RGB)。資源識別子:「0.223.jpeg」「0.225.jpeg」「0.226.jpeg」「0.227.jpeg」(各55.2MB・1050dpi・8bit・RGB・カラーガイド・グレースケール付)。情報源:名古屋城総合事務所。言語:日本語。体系時間的・空間的範囲:─。権利関係:名古屋城総合事務所

【画像製作レポート】

《雪中梅竹鳥図》は、名古屋城総合事務所が所蔵。名古屋城のホームページから「写真原板貸付申込書」をダウンロードし、「画像借用願」とともにFax。電話を掛けると現金書留にて2,000円を受理後、審査を経て画像データをメールにて送信するとのこと。書留郵送後、二日目で届いたメールにURLの記載があった。作品画像4点(「0.223.jpeg」「0.225.jpeg」「0.226.jpeg」「0.227.jpeg」各55.2MB・1050dpi・8bit・RGB・カラーガイド・グレースケール付)をダウンロードし、作品画像を入手した。

iMacの21インチモニターをEye-One Display2(X-Rite)によって調整後、モニターに表示させるカラーガイドを事前にスキャニング(brother MyMiO MFC-620CLN、8bit、600dpi)。モニター表示のカラーガイドに合わせ、《雪中梅竹鳥図》の画像に写っているカラーガイドを目視により色を調整。「0.223.jpeg」(時計回り0.5度回転)、「0.225.jpeg」(時計回り0.3度回転)、「0.226.jpeg」(時計回り0.2度回転)、「0.227.jpeg」(時計回り0.4度回転)の4画像すべてを作品の縁に沿って切り抜き、つなぎ、さらに画像の縁を合わせるように切り抜いた。Photoshop形式:161.6MB(1,050dpi、8bit、RGB)に保存。セキュリティーを考慮して、高解像度画像高速表示Flashデータ「ZOOFLA」により拡大表示を可能にしている。

襖一枚ごとに撮影したという高精細画像であったため、画像を4枚つないで襖絵一作品として表示した。4画像とも金箔の反射具合が微妙に異なり、4画像をつないだあと、襖全体で調和するように、若干彩度を調整した。襖絵全体が、建築空間でどのような表情を見せているのか、今後は空間の全体画像も参考画像として必要になってくるかもしれない。デジタル複製と言えども単一ではなく、品質には幅があることをいま一度認識しておきたい。

[2021年4月、Flashのサポート終了にともない高解像度画像高速表示データ「ZOOFLA for HTML5」に変換しました]

参考文献

・野田九浦『狩野探幽』(泰東書院、1930)

・名古屋市文化財調査保存委員会『文化財叢書第九号 名古屋城の美術』(名古屋市教育委員会、1957)

・『障壁画全集 名古屋城』(美術出版社、1967)

・武田恒夫『日本美術絵画全集 第15巻 狩野探幽』(集英社、1978)

・磯博『名古屋城障壁画集成』(京都書院、1979)

・武田恒夫『元信 永徳 探幽(ブック・オブ・ブックス 日本の美術53)』(小学館、1979)

・河野元昭編『日本の美術』第194号 狩野探幽(至文堂、1982.7)

・図録『狩野探幽展』(板橋区立美術館、1983)

・図録『狩野探幽と近世のアカデミズム 特別展 御用絵師』(福岡県立美術館、1987)

・「狩野探幽墓」(『東京都の文化財(四)─旧跡』、東京都教育庁生涯学習部文化課、1992、pp.72)

・鬼原俊枝『探幽様式の成立』(大阪大学、1994)

・松永伍一・武田恒夫『水墨画の巨匠 第五巻 探幽・守景』(講談社、1994)

・鬼原俊枝「狩野探幽の水墨画におけるふたつのヴィジョン」(『美術史』第137冊、便利堂、1995.3、pp.95-115)

・奥出賢治「雪中梅竹鳥図 本丸御殿上洛殿三之間襖絵」(『那古野』No.577、名古屋商工会議所、1996.10、pp.1)

・鬼原俊枝『幽微の探究 狩野探幽論(本文篇)』(大阪大学出版会、1998)

・安村敏信『狩野探幽(新潮日本美術文庫7)』(新潮社、1998)

・『懐古國宝名古屋城(創立40周年記念出版)』(名古屋城振興協会、2000)

・鬼原俊枝「狩野探幽の新しい絵画」(『適塾』No.34、適塾記念会、2001.12、pp.16-21)

・図録『生誕四〇〇年記念 狩野探幽展』(日本経済新聞社、2002)

・榊原悟「狩野探幽筆 名古屋城上洛殿障壁畫 雪梅小禽圖襖」(『國華』第1284号、國華社、2002.10、pp.41-42)

・『別冊太陽 日本のこころ 131号 狩野派決定版』(平凡社、2004.10)

・板倉聖哲「探幽縮図から見た東アジア絵画史──瀟湘八景を例に」(佐藤康宏編『講座日本美術史 第3巻 図像の意味』、東京大学出版会、2005.6、pp.111-138)

・安村敏信『もっと知りたい狩野派──探幽と江戸狩野派(アート・ビギナーズ・コレクション)』(東京美術、2006)

・図録『本丸御殿の至宝 重要文化財 名古屋城障壁画』(名古屋市本丸御殿PRイベント実行委員会、2007)

・『別冊太陽 日本のこころ 150号 江戸絵画入門 驚くべき奇才たちの時代』(平凡社、2007.12)

・「26 狩野探幽墓」(『大田区の文化財 36集 大田区の史跡名勝天然記念物』大田区教育委員会、2008.3、pp.123)

・松嶋雅人「狩野探幽と徳川将軍家」(『イメージとパトロン:美術史を学ぶための23章』、ブリュッケ、2009、pp.145-160)

・図録『開府四〇〇年記念名古屋城特別展 狩野派と名古屋城四〇〇年』(名古屋城特別展開催委員会、2010)

・図録『名古屋城特別展 将軍の愛した障壁画 二条城二の丸御殿と名古屋城本丸御殿』(名古屋城特別展開催委員会、2012)

・遠藤和子『家光大奥・中の丸の生涯 狩野探幽と尽くした徳川太平の世』』(小石川ユニット、2013)

・図録『探幽3兄弟─狩野探幽・尚信・安信─』(板橋区立美術館・群馬県立近代美術館・読売新聞社・美術館連絡協議会、2014)

・榊原悟『狩野探幽 御用絵師の肖像』(臨川書店、2014)

・門脇むつみ『巨匠 狩野探幽の誕生 江戸初期、将軍も天皇も愛した画家の才能と境遇』(朝日新聞出版、2014)

・Webサイト:azuma takashi「雪中梅竹遊禽図」(『Salvastyle.com』2009.1.2)2016.11.25閲覧(http://www.salvastyle.com/menu_japanese/tanyu_snow.html)

・Webサイト:石田智子「狩野探幽《雪中梅竹鳥図》における『折枝画』的性格について」(『東アジア文化交渉研究 第6号』関西大学、2013.3.27、pp.159-176)2016.11.25閲覧(http://hdl.handle.net/10112/7641)

・Webサイト:「狩野探幽(かのう たんゆう)の代表作品・経歴・解説」『Epitome of Artists』2016.11.25閲覧(http://lempicka7art.blog.fc2.com/blog-entry-157.html)

・Webサイト:「名古屋城本丸御殿:上洛殿」『名古屋城』2016.11.25閲覧(http://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/honmarugoten/02_fukugen/02_02_edemiru/02_02_04_jouraku/index.html)

主な日本の画家年表

画像クリックで別ウィンドウが開き拡大表示します。

2016年12月

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)