アート・アーカイブ探求

ポール・セザンヌ《サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール》──立ち上がる崇高「新畑泰秀」

影山幸一(ア-トプランナー、デジタルアーカイブ研究)

2020年01月15日号

対象美術館

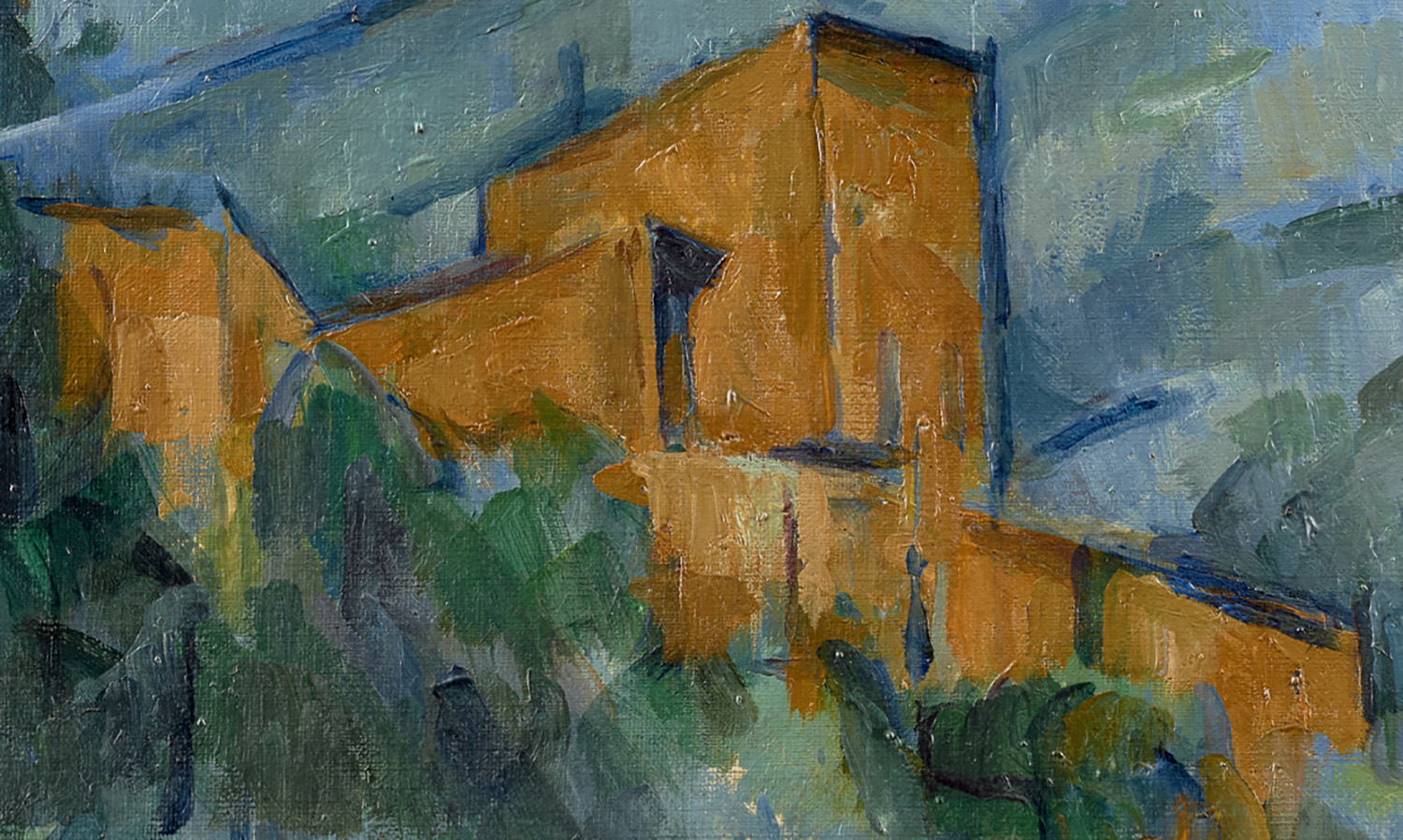

ポール・セザンヌ《サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール》1904-06年頃、キャンバス・油彩

66.2×82.1cm、石橋財団アーティゾン美術館蔵

無許可転載・転用を禁止

風景という生命体

オリンピック・パラリンピックイヤー2020年が始まった。どのような一年になるのだろう。今年注目している展覧会は、国連の世界幸福度ランキングで何度も1位に輝く幸福の国デンマークの心温まる19世紀の名画展「ハマスホイとデンマーク絵画」展(東京都美術館、1月21日〜3月26日)や、いにしえの名品と現代の表現を比較して新たな魅力を発見する「古典×現代2020──時空を超える日本のアート」展(国立新美術館、3月11日〜6月1日)、世界で活躍する日本の現代美術家が一堂に集う「STARS展:現代美術のスターたち」(森美術館、4月23日~9月6日)、マンガの原点ともいわれる白描の戯画絵巻4巻すべてを一挙公開する「国宝 鳥獣戯画のすべて」展(東京国立博物館、7月14日~8月30日)など。

また、年始早々1月18日にオープンする「石橋財団アーティゾン美術館」(旧ブリヂストン美術館)」も訪れてみたい。新たに収蔵品が加わり、展示スペースは以前の倍(約2,100平方メートル)に広がった。そのアーティゾン美術館の所蔵品から美術館の顔ともいえるポール・セザンヌの《サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール》を今回は探求してみようと思う。

絵画の父と呼ばれ、画家に愛された画家ともいわれるセザンヌ。林檎のある静物画や、サント=ヴィクトワール山の青い風景画の連作が心に浮かぶ。セザンヌにとってこの山は、水彩や油彩で何度も描くほど重要なモチーフだった。森の中からサント=ヴィクトワール山を眺めたような景色に、黄土色(おうどいろ)のシャトー・ノワールがひと際目立つ。色彩のタッチの重なりがキラキラと輝き、風景が調和した生命体のようにも感じる。

アーティゾン美術館の学芸課長である新畑(しんばた)泰秀氏(以下、新畑氏)に《サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール》の見方を伺いたいと思った。新畑氏はフランス近現代美術史を専門としており、「開館10周年記念 セザンヌ展」(1999)や「セザンヌ主義 父と呼ばれる画家への礼讃」(2008)と、セザンヌ展を企画担当してきた。東京駅八重洲中央口からほど近いオープン前のアーティゾン美術館へ向かった。

新畑泰秀氏(彫刻はクリスチャン・ダニエル・ラウホ《勝利の女神》大理石、高さ231.0cm)

美術館の学芸員となる

美術館が入る23階建てのビルの周りを一周し、警備員に尋ねて入口にたどり着き、インターフォンで用件を伝えると扉が開いた。1階から6階(1〜3階:フリーゾーン、4〜6階:展示室ゾーン)が美術館で、大きな吹き抜け空間が開放的で心地よい。レストランもショップも真新しく、開館に向けて準備が進んでいた。

新畑氏は1963年大阪に生まれた。父の転勤で小学校を卒業してから横浜へ引っ越し、子供の頃から絵を描くことも見ることも好きで、小学校の頃より母や叔母によく美術館へ連れて行ってもらったそうだ。そのなかにブリヂストン美術館もあった。小学生のときにはすでに《サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール》を見ていたのではないか。

高校に入り、美術館学芸員の仕事を知った新畑氏は、将来美術館で働きたいという強い気持ちから、学芸員になるために大学へ通った。当時は都内で膨大な美術展が開かれていた美術館の最盛期。「家に画集があって、画集に載っている絵が美術館で見られることが驚きでした。作品を一日見ていたって飽きない。美術館で一生過ごせたらいいなと思った」と新畑氏。成城大学の文芸学部芸術学科へ入学し、好きな西洋美術を選択。卒論を執筆するにあたり、西洋美術をやるならフランスだろうとフランスのなかで核になる作家を考えた。セザンヌのほか、幾多の重要な画家がフランスにはいるが、ニコラ・プッサン(1594-1665)がどうやらその中心にいる、と考えはじめた。難解で取っつきにくい画家なので相当に悩みはしたものの、最終的にプッサンを選んだ。修論執筆の頃には、この画家の魅力にどっぷり浸かり、迷いなくプッサンを選んだ。その後1992年、同大学大学院の博士課程在学中に職を得て、横浜美術館で学芸員として働き始めた。17年間勤め、2009年より石橋財団ブリヂストン美術館(現アーティゾン美術館)の学芸員をしている。

セザンヌもまたプッサン同様に難解な画家で、真正面から取り組むのに躊躇していたが、横浜美術館には2点のセザンヌの油彩画があった。さらには「セザンヌ展」(1999)を同僚とともに担当することになり、これがセザンヌを本格的に研究する契機となった、という。「もう腹をくくって、やらざるを得ないという気持ちでしたね。それがセザンヌと向き合った直接的なきっかけです」と新畑氏。セザンヌは目に見えるものと対峙し、対象から受ける感覚を、どのように画面に実現していくかを生涯追究し続けた画家だ、と新畑氏は述べた。

画家への道

ポール・セザンヌは、1839年1月19日に温暖な南フランスのエクス=アン=プロヴァンス(以下、エクス)に誕生した。エクスは紀元前123年から発達し、中世にはプロヴァンス伯爵領の首都であった。エクスとは“水”という意味で、市内各所に見られる噴水が町の由来を物語っている。

父親のルイ=オーギュスト・セザンヌは、帽子職人から帽子商会を興し、母のアンヌ=エリザベート・オノリーヌ・オーベルは、マルセイユの椅子職人の娘で、デッサンの遊びを始めた息子が画家になることを夢見ていた。セザンヌの出生時に二人はまだ籍を入れておらず、結婚したのは妹マリーが生まれた後の1844年、翌年には二人目の妹ローズが生まれている。父は商売を成功させ銀行家に転じ、1844年セザンヌ・エ・カバソル銀行を設立して一代で財を成した。

1852年セザンヌ13歳、ブルボン中学校に入学し寄宿生となった。のちに小説家になるエミール・ゾラ(1840-1902)と出会う。パリで生まれたひ弱な印象のゾラがいじめにあうとセザンヌはゾラの味方をした。ゾラは感謝のしるしに、ひと籠の林檎をセザンヌに贈り友情が結ばれる。二人にもうひとりの少年、のちに天文学者となるジャン=バティスタン・バイユ(1841-1918)が仲間に加わり、三人組が誕生。自然を散策し、古典文学や同時代のロマン主義文学への愛好を共有して、作詩や絵画の創作をしながら未来の夢を語り合った。

1857年18歳になったセザンヌは、古今の優れた美術作品を所蔵する地元のグラネ美術館に通いデッサンを学ぶ。翌年バカロレア(大学入学資格試験)に合格し、父の希望に添ってエクス大学の法学部に進学。だが芸術への思いを断ち切れないセザンヌは、次第に学問への意欲を失っていった。

1861年22歳、母親とパリで暮らしていた旧友ゾラとの文通が精神的な支えとなり、セザンヌはすべてを放棄してパリへ向かった。念願のパリでアカデミー・シュイスに入塾し修業。しかし、都市改造が進む都会暮らしに半年ほどで自信を失い帰郷した。父の銀行で働くも仕事に打ち込めず、画家への夢はくすぶり続けた。見かねた父が生活費を支払う約束をして、翌年再びパリへ出る。国立美術学校の入学試験を受けるが失敗。画塾に再び通い同時にルーヴル美術館へ行き、巨匠の絵画を学び始め、画家としてのキャリアがスタートする。

感覚の実現

パリ美術界には大変革が興りつつあった。権威ある公的なサロン・ド・パリ(官展、通称サロン)に新しい表現を出品しても通らず、落選した画家たちは腹立ちが治まらなかった。セザンヌはサロンに応募するも連続4回落選した。ナポレオン三世は落選者展の開催を決定。アカデミズム重視の偏向を正す新しい波がやってきた。

1869年30歳になり、アカデミー・シュイスでのちに妻となるオルタンス・フィケと出会い、父に隠れて一緒に暮らし始める。普仏戦争中(1870-71)、オルタンスと共にマルセイユ近くのエスタックに住み、パリ・コミューン★1後の1872年にパリへ戻った。息子ポールが生まれる。ポントワーズに居を構えたセザンヌより9歳年長のカミーユ・ピサロ(1830-1903)は、いち早くセザンヌの才能を認め、セザンヌもピサロの前では心を開き、鮮やかな色彩と大胆な着彩を使って日常の風景を切り取る印象主義の手法を学んだ。

1874年セザンヌ35歳、ウジェーヌ・ドラクロワ(1798-1863)、ギュスターヴ・クールベ(1819-1877)、エドゥアール・マネ(1832-1883)、クロード・モネ(1840-1926)らの作品に触発され、セザンヌは第1回印象派展に3点を出品した。翌年ピエール・オーギュスト・ルノワール(1841-1919)を通じて紹介されたコレクターのヴィクトール・ショケ(1821-1891)が、パリの絵具商ジュリアン・フランソワ・タンギー(1825-1894)より3点のセザンヌ作品を購入。1879年頃から印象派を離れ、セザンヌが芸術のスローガンとしていた「感覚の実現」に向けて、構築的筆触★2という技法を多用し、堅牢な秩序のある印象主義を構築する道を模索していく。市場や批評に惑わされることなく、自らの力で見て、五感で感じ、考えて組み立てることにより、絵画における真実の追究をした。

★1──パリに樹立された1871年3月18日から5月28日の72日間の労働者階級を主体とする民衆の革命政権。

★2──「斜めに平行して色調を微妙に変えつつ、リズミカルに併置された筆触で、自然を再現しながらも感覚を制御して、画面に自立した秩序を生み出そうとした」。(永井隆則『もっと知りたい セザンヌ 生涯と作品』p.49)

近代絵画の父

1889年50歳、パリ万国博覧会に《首吊りの家》(1872、オルセー美術館蔵)などを出品した。1895年56歳になったセザンヌは、画商アンブロワーズ・ヴォラールの画廊で初個展を開催。ルノワール、モネがセザンヌの作品を購入し、1898年には同画廊で二度目の個展が開催された。

1899年60歳、40年間アトリエを構えたエクス郊外の邸宅ジャス・ド・ブッファンを売却し、エクス市内のアパルトマンへ引っ越す。1901年アンデパンダン展やブリュッセル自由美術展などと立て続けに作品が公開され、絵画における真実の追究をしてきたセザンヌの名声は急速に高まっていった。知的で新鮮な野趣溢れるセザンヌの絵画に、エミール・ベルナール(1868-1941)やモーリス・ドニ(1870-1943)ら、若い画家たちがセザンヌから考えを聞こうとエクスを訪ねるようになった。

セザンヌが、ベルナールに宛てた書簡に「自然を球形、円筒形、円錐形として扱いなさい」と記したのは1904年のことであった(雑誌『オクシダン』同年7月号掲載)。同年10月のサロン・ドートンヌで一室を与えられてセザンヌは33点を出品。1906年、戸外で制作中、雨に打たれて体調を崩し、エクス市内ブールゴン街の自宅で息を引き取った。翌日にはエクスのサン・ソヴール大聖堂で葬儀が行なわれ、11月27日パリのノートル・ダム・ド・ロレット教会で追悼ミサが営まれた。享年67歳。エクスのサン・ピエール墓地に眠る。パリの前衛的画家たちに衝撃を与え、アンリ・マティス(1869-1954)のフォーヴィスム、パブロ・ピカソ(1881-1973)やジョルジュ・ブラック(1882-1963)のキュビスム、そして抽象絵画へと20世紀の画家たちに決定的な影響を与えた。セザンヌが近代絵画の父といわれる所以である。

【サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワールの見方】

(1)タイトル

サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール。英題:Mont Sainte-Victoire and Château Noir

(2)モチーフ

サント=ヴィクトワール山、シャトー・ノワール、空、樹木。

(3)制作年

1904-06年頃。セザンヌ晩年の65~67歳頃。

(4)画材

キャンバス・油彩。

(5)サイズ

縦66.2×横82.1cm。

(6)構図

前景には色彩を重ねて描いたまだら模様の樹葉が茂り、中景にはキューブ状の堅牢なシャトー・ノワールが建ち、そして遠景の正面には明るく照らされたサント=ヴィクトワール山。木々に囲まれてサント=ヴィクトワール山を眺めているような遠近感と親しみやすさがある。

(7)色彩

青、水色、紺、緑、黄緑、深緑、紫、黄土色、茶、ブルーグレー、白など多色。色調の濃淡が極端にならないように透明感のある色を重ねている。前景から遠景にかけて徐々に色を薄くして遠近感を出し、渋い暖色と淡い寒色で建物と山の存在感を印象づけた。

(8)技法

水彩画のような薄塗りである。サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワールだけに輪郭線を用いており、その他は平筆を用いた大きめの筆触でリズミカルに色彩を並置し、色斑(いろむら)によりモチーフの形と遠近感をつくり出している。量感あふれる空間が立ち現われると同時に、画面全体を覆う規則的なタッチが平面的な効果を生む。

(9)サイン

なし。

(10)鑑賞のポイント

サント=ヴィクトワール山は、セザンヌの故郷、南フランスの町エクス=アン=プロヴァンスの象徴的な存在で、セザンヌはこの石灰岩質の山を繰り返し描いた。晩年のセザンヌが、エクスの町から東に延びるトロネ街道沿いの小高い丘から東を望み、雄大な山の山肌に映る光の変化を捉えた。サント=ヴィクトワール山の集大成である。印象派の絵画を超越させ、一瞬のきらめきから永遠に耐えられる強靭な絵画へと実体感を活かし、空間を構造化し、構築性のある絵画の実現を試みた。前景の鬱蒼とした樹木の間から青白く輝く山の全容を表現。中景のシャトー・ノワールの直線が画面を引き締めている。自然物と人工物を前に、物と空間を感じる自身の感覚を実現させていった。深く青々とした小宇宙に崇高な山の感動が喚起される。セザンヌ晩年の傑作。

キューブと筆触

サント=ヴィクトワール山を描いた油彩画は40点を超えているという。「エクスに行けばサント=ヴィクトワール山は誰もが見たらわかる富士山のような存在で、視覚的に見てきれいで心打たれるけれども、絵にしてみると難しい山。標高は1,011メートル、高い山ではないが山には十字架が立っている」と新畑氏。古代ローマ時代の戦役での勝利を記念して、“勝利の聖なる山”と名づけられている。

セザンヌが初めてこの山を描いたのは、1870年、31歳のときで風景画の背景に過ぎなかったが、山をクローズアップして画面の中央に据え連作を描き始めたのは1880年代半ば以降のことで、油彩、水彩、素描が試みられた。

《サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール》について新畑氏は、「これはセザンヌ最晩年の作品で、これまでの画業の成果が詰まっている。見るポイントのひとつは、箱のようにキューブ状に描かれた建物[図1]。この絵の決め手は建物があるところだ。不定形のもののなかに幾何学的なキューブが入ることによって、絵画のなかで色も形も最大限に効果を発揮している。もうひとつは筆触[図2]。筆触分割★3はセザンヌが発明したことではないが、平筆でセザンヌ独特の規則正しいタッチを繰り返し、しかも筆幅は広くリズミカルに描いている。その一つひとつのリズムが全体のリズムをつくり出しているところが面白い。早描きのようだが筆は丁寧に落としていった。線描が残っているのは、山の稜線とシャトー・ノワール。ほかは輪郭線を取らず、筆触だけで空間をつくっている。セザンヌの絵画は難しいが楽しんで見てほしい」と語った。

★3──太陽の光を構成するプリズムの7色を基本とし、その一つひとつの色の要素をばらばらに並置して、全体としてまとまった効果を挙げる方法。

印象派から絵画の自立へ

セザンヌがほかの印象派の画家と異なるのは、印象派に入って間もない頃から「それまでに西洋絵画の伝統を根こそぎに否定していいのか」と、疑問を抱いたところだった。印象派の画家は、自然の変化を正確に捉えそのままキャンバスに写す。ときにそれは筆触や構図、輪郭を軽視するものであった。けれどもセザンヌは絵画の歴史のなかで、それまでのルネッサンス、あるいはそれ以前の油彩画以降築き上げられてきた構図や絵画の永遠性、独自性が一番重要だと思ったのではないか、と新畑氏は言う。

「大事なのは、セザンヌは17世紀のフランスの画家ニコラ・プッサンに関心を持っていたということ。プッサンは画壇を意識することなく、古典古代の芸術と、それを蘇らせたラファエロ・サンティ(1483-1520)の芸術に関心を持ち、限られた顧客のみを対象に調和の取れた重厚な絵画を描いて、絵画世界の追究に専念していた。セザンヌとプッサンの関係は、プッサンとラファエロのそれと同様、視覚上の類似に留まらなかった。歴史的過去と現在に対する両者の態度、そして自然へのアプローチが似ており、この点においてセザンヌはプッサンより古典主義を継承している。セザンヌの生まれた1839年は、ダゲレオタイプ(銀板写真)が発明された年だった。写真とは違うことをしないといけないという意識はあったと思う。人間の目は何を、どう見るか。それを人間の思考がどう考え、どう構成するかを考えた。再現美術であったり、写真的な役割ではなく、セザンヌは印象主義と古典主義を昇華させ、絵画が絵画として存在する“絵画の自立”の端緒を開いた」と新畑氏は語る。

アーティゾン美術館では、開館記念展「見えてくる光景 コレクションの現在地」(2020年1月18日~3月31日)が開催され、《サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール》を含む206点が展示される。《サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール》は、実業家にしてコレクターの原三渓(1868-1939)の長男、原善一郎(1892-1937)が1923年(大正12)にパリで購入し、その後ブリヂストン美術館に収蔵された。

新畑泰秀(しんばた・やすひで)

石橋財団アーティゾン美術館学芸課長。1963年大阪府豊中市生まれ。1987年成城大学文芸学部芸術学科卒業、1990年同大学大学院文学研究科美学美術史専攻博士前期課程修了、1992年同博士後期課程中途退学。1992年横浜美術館学芸員、主任学芸員を経て2009年よりブリヂストン美術館学芸員、翌年より現職。専門:フランス近現代美術史。所属学会:美術史学会、美学会、日仏美術学会、ジャポニスム学会。主な展覧会担当:「開館10周年記念 セザンヌ展」(横浜美術館、1999)、「セザンヌ主義 父と呼ばれる画家への礼讃」(横浜美術館、2008)、「アンフォルメルとは何か?──20世紀フランス絵画の挑戦」(ブリヂストン美術館、2011)。主な著書:『失楽園:風景表現の近代1870-1945』(共著、大修館書店、2004)、『「セザンヌ──パリとプロヴァンス」展から見る今日のセザンヌ : シンポジウム記録集』(共著、国立新美術館、2013)、「ポール・セザンヌ」(『花美術館』Vol.64、花美術館、2019)など。2020年夏に開催される「クロード・モネ──風景への問いかけ」展を準備中。

ポール・セザンヌ(Paul Cézanne)

フランスの画家。1839~1906年。南仏のエクス=アン=プロヴァンスに、帽子製造商で財を成し、のちに銀行を設立する父ルイ=オーギュストとマルセイユの椅子職人の娘であった母エリザベート・オーベールの長男として誕生。1849年サン・ジョゼフ学校に入学。1852年ブルボン中学の寄宿生となりゾラとバイユと親交を結ぶ。1857年グラネ美術館のデッサン学校に通う。1858年エクス大学法学部に進学。1859年父の購入した邸宅ジャス・ド・ブッファンにアトリエをつくる。1861年ゾラの助言に応えてパリへ行き、画塾アカデミー・シュイスに通うが、都会暮らしになじめず間もなく帰郷、父の銀行で働く。1862年再びパリへ行き絵画に専心。1869年、のちに妻となるオルタンス・フィケと出会い同棲。1874年第1回印象派展に出品。1882年サロン初入選。1889年パリ万博へ出品。1895年ヴォラール画廊で初個展。1899年ジャス・ド・ブッファンを売却し、エクスの中心街へ移る。1900年パリ万博の「フランス美術100年展」に3点を展示、アンデパンダン展やブリュッセル自由美術展などと立て続けに作品が公開されていく。1904年エクスとパリに住む。エミール・ベルナールが訪ねてきて文通が始まる。サロン・ドートンヌの一室でセザンヌ回顧展。1905年ベルナールが『ポール・セザンヌの思い出』を刊行。1906年戸外で制作中、雨に打たれて体調を崩し、10月23日朝7時、自宅で永眠。享年67歳。主な作品:《サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール》《赤い肘掛け椅子のセザンヌ夫人》《マンシーの橋》《赤いチョッキを着た少年》《カード遊びをする人々》《リンゴとオレンジ》《大水浴図》など。

デジタル画像のメタデータ

タイトル:サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール。作者:影山幸一。主題:世界の絵画。内容記述:ポール・セザンヌ《サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール》1904-06年頃、キャンバス・油彩、66.2×82.1cm、石橋財団アーティゾン美術館蔵。公開者:(株)DNPアートコミュニケーションズ。寄与者:アーティゾン美術館、(株)DNPアートコミュニケーションズ。日付:─。資源タイプ:イメージ。フォーマット:Jpeg形式24.4MB(300dpi、8bit、RGB)。資源識別子: _gy_032_000_000(Jpeg、26.8MB、300dpi、8bit、RGB、カラーガイド・グレースケールなし)。情報源:アーティゾン美術館。言語:日本語。体系時間的・空間的範囲:─。権利関係:アーティゾン美術館、(株)DNPアートコミュニケーションズ。

【画像製作レポート】

《サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール》の画像は、作品を所蔵するアーティゾン美術館へメールで依頼した。後日、作品画像のURLが記載された返信メールがあり、画像をダウンロードして入手(Jpeg、26.8MB、300dpi、8bit、RGB、カラーガイド・グレースケールなし)。

iMac 21インチモニターをEye-One Display2(X-Rite)によって、モニター画面を調整する。《サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール》のモニター上の画像と、美術館のWebサイトの作品画像とを比較し、色調整をした。額縁を外した作品写真であり、キャンバスの周囲に1cmほどのマスキングテープが貼られており、キャンバスの内側を切り抜いて画像を作成した。(Jpeg、24.4MB、300dpi、8bit、RGB)。

セキュリティを考慮して、高解像度画像高速表示データ「ZOOFLA for HTML5」を用い、拡大表示を可能としている。

参考文献

・『美術手帖』No.279(美術出版社、1967.2)

・後藤茂樹編『現代世界美術全集3 セザンヌ』(集英社、1969)

・渡辺康子編著『25人の画家 現代世界美術全集第10巻 セザンヌ』(講談社、1980)

・嘉門安雄「ブリヂストン美術館この一点 セザンヌの『サント・ヴィクトワール山とシャトー・ノワール』」(『朝日・美術館風土記シリーズ セザンヌとブリヂストン美術館』、朝日新聞社、1982、pp.13-32)

・東野芳明責任編集『アート・ギャラリー 現代世界の美術 10 マティス』(集英社、1986)

・スーザン・ウッドフォード著、高橋裕子訳『絵画の見方 ケンブリッジ西洋美術の流れ8』(岩波書店、1989)

・コンスタンス・ノベール=ライザー著、山梨俊夫訳『岩波 世界の巨匠 セザンヌ』(岩波書店、1993)

・三浦朱門・黒江光彦・高階秀爾『新装カンヴァス版 世界の名画8 セザンヌ』(中央公論社、1993)

・『芸術新潮』No.553(新潮社、1996.1)

・『美術手帖』No.777(美術出版社、1999.10)

・内田園生『セザンヌの画』(みすず書房、1999)

・図録『セザンヌ展』(NHK、NHKプロモーション、東京新聞、1999)

・前田英樹『セザンヌ 画家のメチエ』(青土社、2000)

・浅野春男『セザンヌとその時代──世界美術双書007』(東信社、2000)

・小島英熙「セザンヌ 考える眼」(『美の巨人たち 天才、その華麗なる懊悩』、日本経済新聞社、2000、pp.8-23)

・ミシェル・オーグ著、高階秀爾監修、村上尚子訳『セザンヌ──孤高の先駆者』(創元社、2000)

・メアリー・トンプキンズ・ルイス著、宮崎克己訳『岩波 世界の美術 セザンヌ』(岩波書店、2005)

・永井隆則『セザンヌ受容の研究』(中央公論美術出版、2007)

・新畑泰秀「セザンヌ礼讃──20世紀絵画への影響と展開」(図録『セザンヌ主義──父と呼ばれる画家への礼讃』、横浜美術館・日本テレビ放送網、2008、pp.11-15)

・ジャン=クロード・レーベンシュテイン著、浅野春男訳『セザンヌのエチュード』(三元社、2009)

・図録『ブリヂストン美術館名作選』(石橋財団ブリヂストン美術館、2009)

・新畑泰秀「19世紀フランスにおける風景画の展開」(図録『フランス絵画の19世紀』、日本経済新聞社、2009、pp.205-207)

・永井隆則『もっと知りたい セザンヌ 生涯と作品』(東京美術、2012)

・平倉圭「多重周期構造 セザンヌのクラスター・ストローク」(『ユリイカ』No.609、青土社、2012.4、pp.130-143)

・図録『セザンヌ──パリとプロヴァンス』(日本経済新聞社、2012)

・三浦篤『まなざしのレッスン 2西洋近現代絵画』(東京大学出版会、2015)

・山梨俊夫責任編集『ART GALLERY テーマで見る世界の名画3 風景画 自然との対話と共感』(集英社、2017)

・新畑泰秀「ポール・セザンヌ」(『花美術館』Vol.64、花美術館、2019.2、pp.3-53)

・永井隆則編『セザンヌ──近代絵画の父、とは何か?』(三元社、2019)

・Webサイト:貝塚健「ブリヂストン美術館 コレクション展示 「なぜ、これが傑作なの?」貝塚氏が選ぶ〈傑作〉4点と展覧会レポート」(『MMM』2011.2.15)2020.1.5閲覧(http://www.mmm-ginza.org/museum/special/backnumber/1104/special03-02.html)

・Webサイト:新畑泰秀「セザンヌのプロヴァンス──セザンヌと古典主義」(『シンポジウム記録集「セザンヌ──パリとプロヴァンス」展から見る今日のセザンヌ』、国立新美術館、2013.3.15、pp.60-73)2020.1.5閲覧(https://www.nact.jp/education/lecture/exhibition/pdf/cezanne2012.pdf)

・Webサイト:新関公子・岡眞理子「セザンヌの《サント・ヴィクトワール山とシャトー・ノワール》現地調査報告 : リウォルドの写真は合成だった」(『青山総合文化政策学』通巻第9号、2014.12)2020.1.5閲覧(https://www.agulin.aoyama.ac.jp/repo/repository/1000/17472/17472.pdf)

・Webサイト:吉田典子「ゾラの美術批評の校訂版小史」(『近代』No.112、神戸大学、2015.3,pp.37-55)2020.1.5閲覧(http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/81008897.pdf)

・Webサイト:『Société Paul Cezanne』2020.1.5閲覧(https://www.societe-cezanne.fr/)

・Webサイト:『The Paintings, Watercolors, and Drawings of Paul Cezanne: An Online Catalogue Raisonné』2020.1.5閲覧(https://www.cezannecatalogue.com/)

・Webサイト:「コレクション 西洋近代美術と戦後美術 サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール」(『アーティゾン美術館』)2020.1.5閲覧(https://www.artizon.museum/collection-museum/collection/category/1)

掲載画家出身地マップ

※画像クリックで別ウィンドウが開き拡大表示します。拡大表示後、画家名をクリックすると絵画の見方が表示されます。

2020年1月

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)