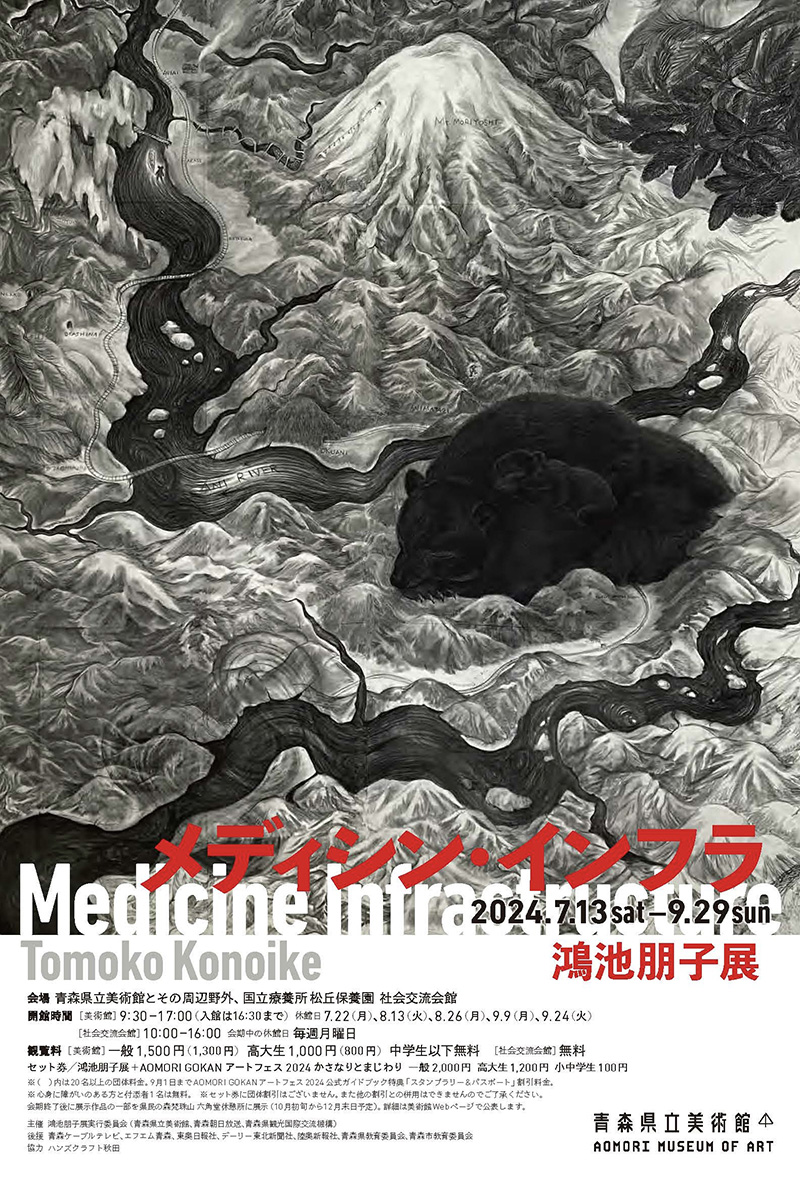

青森県立美術館で2024年7月から開催されている「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」(2024年9月29日まで)は、2022年7〜9月に高松市美術館、同年11月〜翌年1月に静岡県立美術館で開催された「みる誕生 鴻池朋子展」を引き継ぐ「リレー展」の終着地点でもあります。

美術館の間で手渡されていくのは鴻池氏の作品だけではありません。美術館を取り囲む、これまで当たり前とされてきた制度やシステムへの問いかけや揺さぶり、そしてそれらを再度見つめ直したうえで実践される、鑑賞者の感覚を拡張・解放する無数の「しかけ」の存在です。

さまざまな身体の可能性をもった人々を美術館に招き入れ、会場を移すごとに作品や関連企画、協力者の面々にも多分に変化を孕みつつ繰り広げられる、旅の一座のようでもあった本展。そのフィナーレを前にして、各開催館の担当学芸員である高松市美術館の毛利直子氏と石田智子氏、静岡県立美術館の川谷承子氏、青森県立美術館の奥脇嵩大氏に、本展が美術館にもたらした変化や気づきを振り返っていただきました。(artscape編集部)

聞き手・構成:杉原環樹

「美術館で働くあなたたちの困りごとを共有してもらい、それを展覧会にしたい」

──高松市美術館(以下、高松市美)と静岡県立美術館(以下、静岡県美)の「みる誕生」、そして青森県立美術館(以下、青森県美)で開催中の「メディシン・インフラ」へと続いた鴻池朋子さんの「リレー展」は、美術館の既存のあり方に対する問いかけを強く感じさせるものでした。例えば高松と静岡の会場には、鴻池さんの作品以外にも各館のコレクションが並び、美術は見るものという常識を裏切るように、鴻池作品の多くには手で触れることもできました。また、「リレー展」という呼称の通り、その内容は従来の巡回展とは異なり、開催館とその環境、時間のなかで大きく変化していきました。今日はそんなリレー展に携わった皆さんに、この経験からどんなことを感じられたのかを伺えればと思います。

三つの会場で開催された各展覧会のフライヤー。左から、高松市美、静岡県美、青森県美

まず、本リレー展の構想は2020年頃に立ち上がったとのことですが、その経緯や当初の打ち合わせの様子などからお聞きできますか?

毛利直子(高松市美/以下、毛利)──鴻池さんは過去、西日本の美術館では、2006年の大原美術館(岡山県)と2009年の霧島アートの森(鹿児島県)の二度しか個展を開いていません。そうしたなか、「瀬戸内国際芸術祭2019」に参加されたこともあり、このタイミングにぜひ高松で鴻池さんの個展を開催したい──この企画の出発点は、そうした素朴な思いでした。

当初はごく自然に、一般的な個展と巡回展にするつもりでした。そこで全国の美術館に声をかけたところ、以前ほかのアーティストの個展巡回をご一緒してくれた静岡県美の川谷さんと、さらに青森県美からは初めてお目に掛かることになる奥脇さんが手を挙げてくれました。そして話し合いを始めたのですが、鴻池さんからさっそく「自分は通常の個展は求めていない。美術館の“凝り”、実際そこで働いているあなたたちの困りごとを共有してもらい、それを展覧会にしたい」と言われてしまったんですね。私は普通の巡回展としてお二人に声をかけていますから、ここでまず「どうしよう」と。

──それは焦りますね(笑)。

毛利──鴻池さんが話していた疑問のひとつが、コレクションのあり方です。美術館に所蔵された途端「お宝」となる美術作品は、本当に有効な活用がされているのか。ちょうど同じ頃、アーティゾン美術館(東京)の展覧会「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×鴻池朋子 鴻池朋子 ちゅうがえり」(2020)で、同館のコレクションから展示作品を選ぶことを求められ、「選ばない」という選択をしたばかりだったことも背景にあると思います。

そして鴻池さんからは「今回の高松と静岡では、各館の所蔵品を見せる仕組みを提示したい。ついては、3館の学芸員にそれぞれ所蔵品を選んでほしい。ただしテーマはなくていい」と言われました。個人的にはこの作業が苦行で……。というのも、私たち学芸員は、テーマを立てたり作品間の関係性をもってキュレーションするものですから、基準なく選ぶことが非常に難しかった。

川谷承子(静岡県美/以下、川谷)──私も毛利さんと同じです。静岡県美では学芸員10人が各専門分野の所蔵品を担当していて、各担当の合意を得てからでなければ展示に使用することができません。専門分野をまたがってコレクションを出すとなれば、学芸員全員を巻き込むことになる。さらに後ほど話しますが、静岡では展示室だけでなく美術館の裏山も使うことになり、「こうすれば展覧会ができる」といういつもの自分の領域を大幅に超えていました。ストレスは高かったです。

毛利──美術館の制度や仕組み、特に美術館活動の根幹ともいうべきコレクションを展覧会の核にすると言われてざわつきましたよね。他方、奥脇さんは「(最終地点である)青森に展示が来るときには、展示室に鴻池さんの作品はなくてもいいですね」と話されていて、私は「それはありえないのでは」とたまげました。実際、青森では「新しい先生は毎回生まれる」という鴻池さん以外の15組が展示する枠組みもあり、この言葉は半ば実現したのですが。

奥脇嵩大(青森県美/以下、奥脇)──青森は高松・静岡の1年半後の開催だったので、まだ俯瞰して見ていたというか。正直言うと少し他人事だったのだと思います(笑)。館ごとに全然違う特徴をもつわけだし、この形式が固定化して持続するわけがないという予感もありましたしね。

初期の会議では、鴻池さんが高松会場で、展示室の室内にコレクションの作品群を並べ、自分の作品は通路などに並べるプランを立てていましたよね。

毛利──それに対して奥脇さんが「つまらない」と言ったんですよね。

奥脇──鴻池さんは「美術館を徹底的に使い直したい」とも話していたのですが、その割に展示場所を逆転させるプランは普通だと感じたんです。美術館の既存の展覧会のフォーマットに適応してもらうのではなく、美術館を使い倒してもらうためには、開催館が移っていくことを生かして、各館の環境や条件に照らしながら身体や感覚が変わっていく、そうした動的な部分を補足できるような展覧会構造が入れ込まれた方がいい。それで僕から「リレー展」という呼称を提案しました。

石田智子(高松市美/以下、石田)──私は高松展が始まる2〜3カ月前に急遽参加することなったので、初期の状況は知らないのですが、大がかりで大変な展示になりそうだとは聞いていました。

奥脇さんが触れた制度批判のやり方の難しさは、高松で開催直前まで何度も展示方法・場所を変えたことにも表われていました。このとき鴻池さんと話していたのは、従来の現代美術は過去を批判して変えていくことを求めたけれど、その方法はもう頭打ちなのではないかということです。既存のものを批判するのではなく、けれど美術館の空気は入れ替える、抜け道のような別の方法があるのではないか、と模索されていました。

面白いのは、鴻池さんは以前からそうした考え方を口にしていたことです。2009年のインタビューでは、美術館の規制と作家の表現がぶつかる場合にも、お互いが歩み寄れる道があるはずだ、ということを話されています★1。このリレー展も、そうした持続的な思考のうえにあるんだと思います。

(左上から時計回りに)毛利直子氏(高松市美)、川谷承子氏(静岡県美)、奥脇嵩大氏(青森県美)、石田智子氏(高松市美)

変化は摩擦から生まれる

──先ほど毛利さんからコレクションのお話がありましたが、ほかに、鴻池さんは美術館のどのようなあり方に疑問を持たれていたのでしょうか?

石田──ひとつは、ルールが目的化していることだと思います。美術館には、公共の財産である作品を保存することと、「劣化」の危険を孕みながらもそれを展示するという、矛盾した役割があります。そうしたなかで、例えば作家が自身の個人蔵である作品を「触って鑑賞してほしい」と望む場合でも、ルールだからと「触れてはいけない」とすることもあります。これは一例ですし、もちろん現場に当たってそうした方が適切なこともありますが、美術館で働く人にも本当にそうすべきか、ほかに手立てはないのか、その作品がつくられた地点まで戻って考えてほしいという思いはあったのかなと感じました。

川谷──いま話された疑問は確かに当然だし、それを正すことが理想だと思うんです。だけど現場の人間も、凝り固まった悪い体質と言われればそこまでだけど、それぞれ使命感や目的を持って働いていて。私も真っ白な状態で美術館に入り、教育を受けて20年ほど働いているので、すっかり考え方が組織の側になっているんですよね。アーティストが外から見ておかしいというのもわかるし、内部の私も変だと思うこともあるけど、鴻池さんの課題や要求を実現するのはとにかく辛くて、準備期間は身を裂くような思いでした。最終的には、普段あまりコミュニケーションをしない人にも助けを求めざるを得なかった。

──「全員野球」しかなかったと。

川谷──はい。館全体を巻き込まないと先に進めなかった。それで何とか終えたのですが、いま振り返ると、やはりそれが鴻池さんの力だったと思うんです。本当に辛かったし、綺麗ごとではないけど、アーティストのものすごく強い外からの力で、自分や組織の凝り固まっている部分を、無理をしてでもこじ開けざるをえなかった。摩擦がなければ何も変わらない。だから、当時はそう思う余裕はなかったのですが、アーティストは偉大だなと思うんです。

──鴻池さんには、美術館の“凝り”を治すには、そこで働く人自体のルーティンをある種暴力的に変える必要があるという発想があるのかもしれませんね。鴻池さんって、そうした場合に自分の「アーティスト」としての権限を巧く使う印象があります。アーティストに言われたら、現場は一応真剣に向き合わざるを得ない。現場に普段の型を使わせず、イレギュラーな状況に持っていき、そのことで新陳代謝や思考の活性化を促しているところがあるように思います。

川谷──アーティストの権限を自覚的に使う、まさにそうですね。しかも、鴻池さんが面白いところは、美術館の制度という抽象的なものだけではなく、具体的な組織や人間関係も掻き回そうとすることです。まずは自分の作品を発表したい作家が多いなかで、ここまで現実の美術館というものに関心をもつアーティストは珍しいと思います。

毛利──まるで「竜巻」の旋風がやってきて、中の人たちを巻き込んでいくような……。静岡の場合は総務課の人たちまで駆り出されていましたね。

川谷──ええ。契約書にどんなことが書いてあるのか、これもある意味普段はあまり意識しない部分ですが、その内容を鴻池さんと総務課の担当で一字一句、確認しましたね。

また、裏山を使ったため、毎日朝晩、山へ作品の点検をしに行く必要があったのですが、展覧会担当だけでは大変だから持ち周りにしようとほかの学芸員が提案してくれて。他ジャンルの学芸員も巻き込んだこういう体制は初めてで、ほかにない体験でしたね。

鑑賞を「見る」から解放する

──一方、「みる誕生」というタイトルからは、近代的な美術館の視覚中心主義に対する問いかけも感じられます。

毛利──鴻池さんは、「みる」とは視覚に限らず、手や鼻、耳などを含むもので、「引力や呼吸でもみるのだ」とずっとおっしゃっていましたね。高松や静岡ではそれを踏まえ、目の見えない方や見えづらい方が歩く際のガイドとなるロープや鎖編み紐を会場の入口から出口まで設置し、鴻池作品には基本触れられるようにしました。

展示空間に張り巡らされたロープ(高松市美「みる誕生 鴻池朋子展」より)[撮影:永禮賢]

展示空間に張り巡らされたロープ(高松市美「みる誕生 鴻池朋子展」より)[撮影:永禮賢]

このしかけは静岡会場でも継承された(静岡県美「みる誕生 鴻池朋子展」より)[撮影:永禮賢/©静岡県立美術館]

このしかけは静岡会場でも継承された(静岡県美「みる誕生 鴻池朋子展」より)[撮影:永禮賢/©静岡県立美術館]

また、目の見えない方と見える方が言葉を交わしながら鑑賞する「みる誕生会」というワークショップを開催しました。この「みる誕生会」は、前述のアーティゾン美術館で生まれた取り組みです。そこで、同館で開催された際の様子を聞くため、教育普及担当の細矢芳さんに、事前にいろいろとお話を伺いました。その意味では、アーティゾン美術館からのリレー展だなと思いますし、以前の開催館の教育普及の方にお話を聞くというのは珍しい機会でした。

高松市美で開催された「みる誕生会」の様子[撮影:永禮賢]

高松市美で開催された「みる誕生会」の様子[撮影:永禮賢]

高松市美で開催された「みる誕生会」の様子[撮影:永禮賢]

高松市美で開催された「みる誕生会」の様子[撮影:永禮賢]

川谷──さまざまな身体をもつ鑑賞者自体を巻き込み、それを展覧会の一部にまでするのは今回が初めてかもしれません。他方、鴻池さんの視覚中心主義への問いというのは、以前からありましたよね。例えば2016年の「根源的暴力vol.2 あたらしいほね」(群馬県立近代美術館)でも、手で触れることのできるカービングの作品がありました。

石田──そうですね。2003年にディレクターとキュレーターを務めた「六感の森」展(アクシスギャラリー、東京)の時点で、すでに「従来の視覚優先の美術鑑賞ではなく、観客が五感のアンテナを張り巡らし」と趣旨にあります★2。また、このとき見えない人5人と見える人10人が一緒に鑑賞する「もう一つの‘め’もう一つの森」というワークショップをやられているのですが、2022年に当時を振り返って、自分の作品を見えない方に言葉で説明したら違和感に愕然とし、「自分の感覚中心にものを見て、考えてしまっていることに気づき、いつかどこかで何かできたらっていうのはずっと思っていた」★3と話しています。

鴻池さんは、制作も展示もさまざまな方法にチャレンジし変化を続けていますが、美術作家としてキャリアをスタートさせた初期から、根本にあるテーマはそれほど変わっておらず、今回のリレー展でこのような展示になったのは、鴻池さんの制作を振り返れば当然のことのように私は思います。

奥脇──美術館という場所は、作家や作品のためだけではなく、「美術」という制度そのものを担保する場所でもありますよね。この制度を守るために学芸員は、鑑賞の仕方を視覚に限定して接触を禁じたり、ときに過剰ともいえるケアを求められたりする。学芸員たちは、本当に作家や作品と向き合ってきたか、という突き付けは鴻池さんから絶えずありましたね。

視覚中心主義への懐疑は、それこそアーティストとして本格的に活動される前、人間の身体の延長にあるような、触覚を大事にした家具などをつくっていたデザイナーの頃からあったのではないでしょうか。触知的な経験の先に鴻池さんの美術作品があるのだとすれば、視覚だけに経験を限定させようとする美術館の制度には、そりゃあ疑問をもつよな、と思います。

高松市美で開催された「みる誕生会」の様子[撮影:永禮賢]

高松市美で開催された「みる誕生会」の様子[撮影:永禮賢]

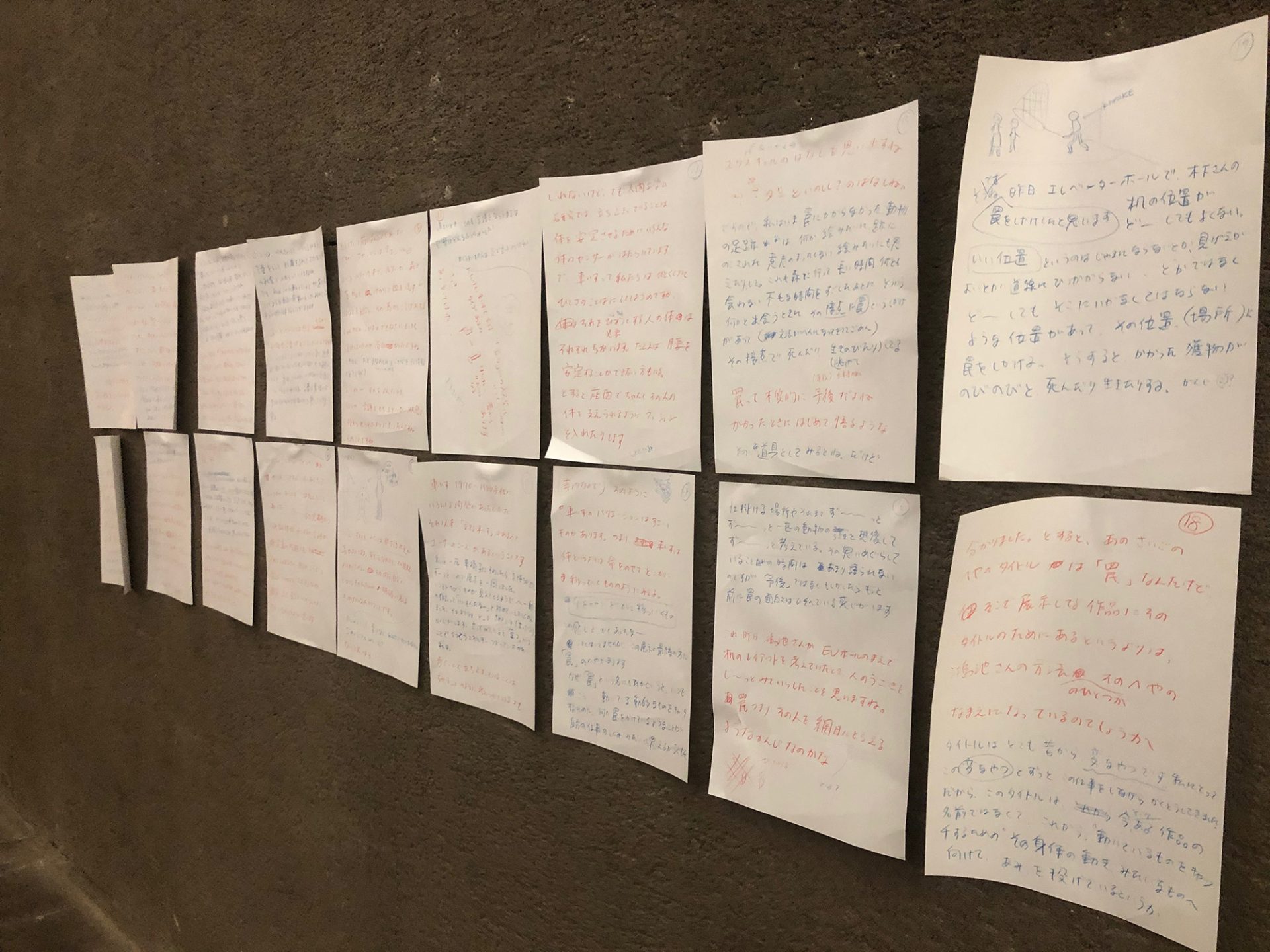

──目の見えない方を対象にしたワークショップなどは、通常展覧会の関連企画として行なわれることがほとんどだと思います。それに対して今回は、先に触れられた通り、手で辿るためのロープを導線の軸として設置し、作品にいつでも触ることができた。また、ろう者の歴史学者・木下知威さんと行った筆談トーク「筆談ダンス」の痕跡が壁中に溢れ、後ほど話題にするように、青森では車椅子に乗りながら鑑賞することもできました。ある意味、教育普及的な取り組みを展覧会の中心に据えている点がとてもユニークだと思います。

木下知威氏をゲストに行なわれた展示関連イベント「筆談ダンス」の様子(青森県美「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」より)[撮影:小山田邦哉]

木下知威氏をゲストに行なわれた展示関連イベント「筆談ダンス」の様子(青森県美「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」より)[撮影:小山田邦哉]

「筆談ダンス」で書き残された対話の記録(青森県美「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」より)

「筆談ダンス」で書き残された対話の記録(青森県美「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」より)

川谷──静岡では教育普及が盛んなのですが、おっしゃる通り、アーティストが教育普及的な活動の音頭をこれだけ取ることは、うちでは新しいことでした。実際、鴻池さんは「教育普及って面白いのよ」と話していて、担当の学芸員も興味をもって参加してましたね。

──静岡では、絵本の『みみお』の原画が、天井から大量のマスカー(養生)テープが垂れる空間の先に展示されていましたよね。あれも、視覚的な鑑賞にとっては見づらいわけですが。

天井からマスカーテープが垂れる空間(静岡県美「みる誕生 鴻池朋子展」より)[撮影:永禮賢/©静岡県立美術館]

天井からマスカーテープが垂れる空間(静岡県美「みる誕生 鴻池朋子展」より)[撮影:永禮賢/©静岡県立美術館]

川谷──そうなんですよね。あの『みみお』の展示に関しては、裏山の展示との関連で思ったことがありました。というのは、最初裏山のプランを聞いたとき、美術館の外部を使うことでその制度を批判するという、単純な構図なのかなとも思ったんです。しかし、実際はそんな古臭いことではなくて、外を歩きながら、鑑賞者が目だけではなく耳や鼻でさまざまなものと交感し、そのことで身体と「鑑賞」を解放するということなんだ、と気づいたんです。

重要なことは、ここでは、視覚障害や聴覚障害の有無は関係ないことです。そうではなく、すべての人に身体の解放を求めている。そして、『みみお』って、もともと主人公のみみおが森の中を歩きながら、動植物を含む自然と交感するお話ですよね。だから、鑑賞者自身が森の中を歩いてみみおになる、裏山やマスカーテープはそのための装置にも見えるんです。

毛利──鴻池さんは障害の有無に焦点を当てていないというお話はとても納得できます。高松での「みる誕生会」でもそれは感じました。この鑑賞会には、目の見えない人も見える人も、両者がともに新しい身体や「みる」ことのあり方に出会う感覚がある。どちらが主で従か、どちらの鑑賞が優位で正しいのかという観点ではない内容になっていて、それがとても良かったんですね。

関わる人たちみんなをモチベートする

──一般的に、アーティストが関わる美術館のスタッフといえば、展覧会の担当学芸員が中心になると思います。それに対して、鴻池さんが総務課や教育普及担当の方と積極的に関わりをもっていたというお話からは、美術館で働いているのは企画担当の学芸員だけではないだろうという視野の広さ、そしてニュートラルなまなざしを感じます。

川谷──あとは、監視員さんたちへの関心もとても高かったですね。

──そうなんですか?

川谷──「お客さんの最前線に立つ人たちだから」という感じで、オープン初日の朝のものすごく忙しいときにわざわざ時間を設けて、お客さんとの接し方や、こういう質問にはこう答えてほしいといったコミュニケーションを取っていました。通常、この手のことは学芸員がやるので、これもまた珍しい出来事だと思います。高松や青森でもやりましたか?

一同──やりました。

石田──うちはオープンの前日に説明会をやったのですが、看視(※編集部注:高松市美ではこの表記をとる)員さんたちはいまでもそのときのことをよく覚えていて、鴻池さんを親戚のように感じているんですよね。あれは看視員としても嬉しかった思い出だというふうに、2年経ったいまでも言われます。

看視員さんって、こちらが想像もしていなかったところを気にしていることがあります。私からすると重要には思えないこともあるけど、それは「見ている人」を一番近くで見ているからこそ気になる部分なんですよね。鴻池さんは、見る人がどう見ているかということを一番ぐらいに大事に思っているので、そうした質問もないがしろにせず、むしろすごく大切な意見として受け取って、一つひとつのケースに丁寧に答えたり、一緒に考えていました。

──それは看視(監視)員さんたちのモチベーションも上がりますね。

石田──本当に上がると思います。

奥脇──コミュニケーションは本当に大事にされていますよね。青森では設営が2期に分かれていたのですが、それぞれ一度ずつ監視スタッフとの交流をもっていました。

青森の展示には、実際に座ったり寝転んだりできるベッドカバーの作品や、手を入れて遊ぶこともできる指人形の作品もあります。指人形の方は、監視スタッフも手にはめて監視していいのですが、やはり最初の頃は「どう扱って良いのかわからない。壊したら怖い」という感じでみんな硬直していた。すると、その状況を素早く拾ってくれて、人形への触り方や「一番嫌いな人形を選んでください」といったインストラクションを出していました。

──嫌いなものを選べというのは面白いですね。

奥脇──嫌いなものの方が、人って目につくというか、意識しなくても見ちゃうようなことありますよね。その人なりモノなりは普通にそこにあるだけなんだけど、意地悪されているように感じるとか。ともあれ自分の感覚を頼りにしながら、人も作品も対等に扱う態度というのは、なかなかないものだと思います。背景には、対人でも、対モノでも、相手と向き合って混ざって、教え教えられる関係になるその瞬間にこそ、いろんなことが発生するという思考があるのではないでしょうか。

実際に青森では、作品に触れたり見たりしている監視スタッフや清掃の方から、いままでないくらい「人形の位置が少し変わってる」といった気づきを毎日教えてもらうんです。みんなすごいアクティブになっていて、展示自体に教育普及的な力があるんだと思います。

──展示に関わっている人たちが、みんな能動的になってしまう、と。

奥脇──自分が預かっている空間のなかで、自分も作品の一部として動くことが面白いし、そこで気づいたことを誰かに教えることに快感があるんだと思います。

青森での鴻池さんとのトークのなかだったかな。鴻池さんがそうやって自分が集めたり気づいたりしたものを目の前に並べて、人に「見て見て!」と見せることを「猫の展覧会」という比喩で話したことがありました。鴻池さんって、まさにそういう猫のような人だと思うのですが、鴻池さんの展示も、関わる人たちを猫にしてしまう力があるのかもしれませんね。

★1──「Think! Meets X 日常を旅することで人は何かを見つける 鴻池朋子 現代美術家」(『Think!』2009年秋号、東洋経済新報社、2009)

★2──『EVENT REPORT?』vol.255 2003年9月号(インタークロス・コミュニケーションズ、2009)

★3──「今日は、逃走日和 鴻池朋子さん 藏座江美さん対談」(『コトノネ』vol.43、コトノネ生活、2022)

高松市美術館「みる誕生 鴻池朋子展」(会期:2022年7月16日~9月4日)

静岡県立美術館「みる誕生 鴻池朋子展」(会期:2022年11月3日〜2023年1月9日)

青森県立美術館「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」(会期:2024年7月13日~9月29日)

※青森展の準備期間中に収録された対談連載「もしもし、キュレーター」、奥脇嵩大氏(青森県立美術館)がゲストの回はこちら。

前編:https://artscape.jp/study/moshi/10189449_21766.html

後編:https://artscape.jp/study/moshi/10189941_21766.html

ほか関連記事

美術館からの逃走──「みる誕生 鴻池朋子」(高松会場)と大島での展示|橘美貴:キュレーターズノート(2022年10月15日号)