もしもし、キュレーター?

第9回 美術館を出て考える、人が「ここ」で生きている意味──奥脇嵩大(青森県立美術館)×森山純子(水戸芸術館)[後編]

奥脇嵩大(青森県立美術館)/森山純子(水戸芸術館)/杉原環樹(ライター)

2024年02月01日号

学校と連携して教育普及事業を展開したり、地域と美術館をつないだり──従来の「学芸員」の枠組みにとらわれずユニークな活動を展開する全国各地のキュレーターにスポットをあて、リレー形式で話を聴きつないでいく対談連載「もしもし、キュレーター?」。前回と今回は、水戸芸術館で長らく教育普及事業に携わる森山純子さんが、青森県立美術館の奥脇嵩大さんを訪ねます。

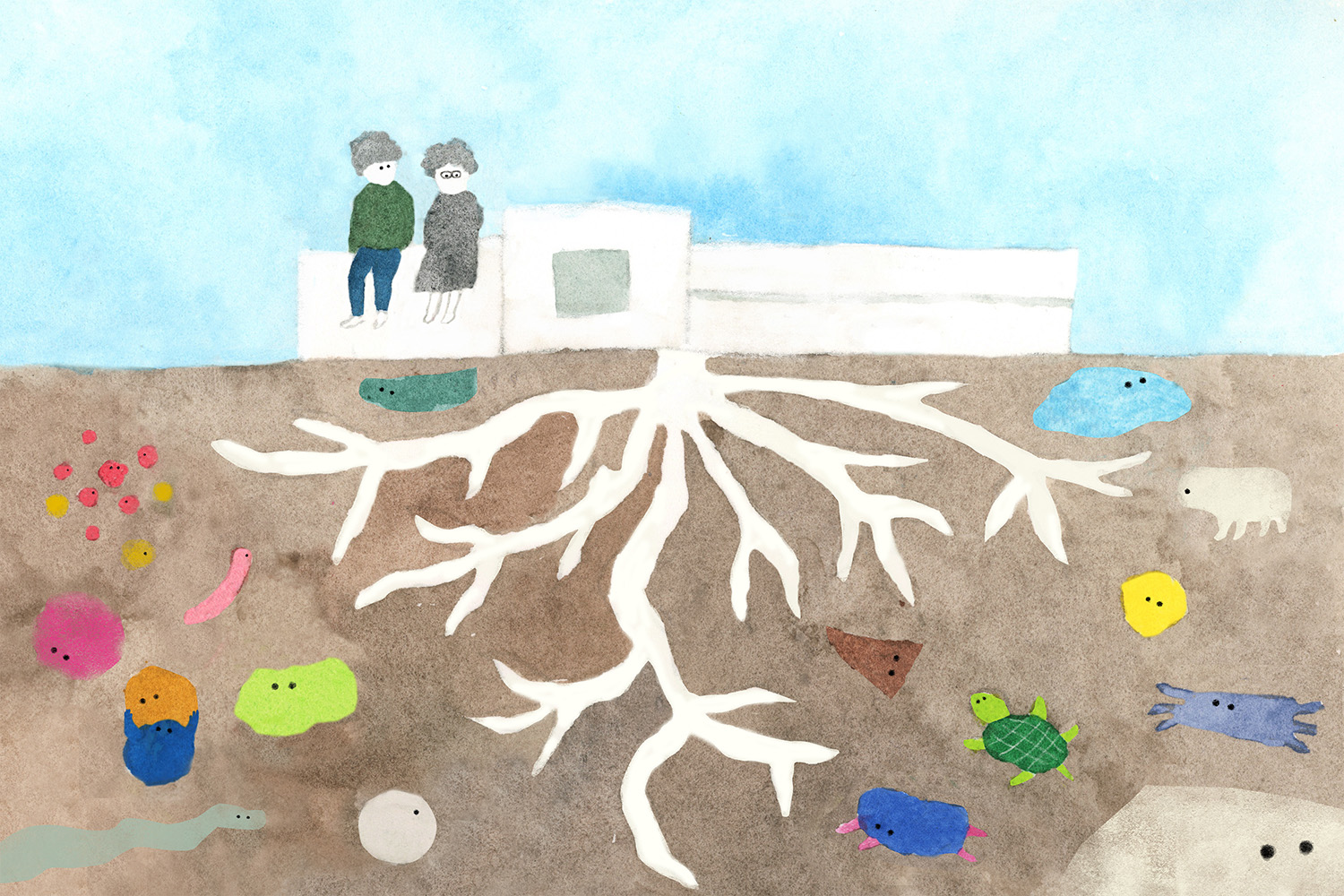

美術と農業の接続を試みる「アグロス・アートプロジェクト2017-18 明日の収穫」や、青森県内の美術館から離れたエリアでの制作と展示を通した「美術館堆肥化計画」など、その土地で生きる人々の「肥やし」として長く続いていくためのもっと自由な美術館のあり方を、ときに館外に飛び出し、探して回る奥脇さん。後編ではそんな奥脇さん自身の辿ってきた考古学などのバックグラウンドについても伺います。(artscape編集部)

[取材・構成:杉原環樹/イラスト:三好愛]

※対談の前編(第8回)「美術を辞めて日常に戻る人の背中が、もっと見たくなってしまって」はこちら。

※「もしもし、キュレーター?」のバックナンバーはこちら。

アートプロジェクトが蒔いた種を、それぞれの土地の人が引き継ぐ

森山純子(以下、森山)──美術館堆肥化計画(以下、「堆肥化計画」)に関わられた地域の方たちにはどのような変化がありましたか?

奥脇──最初の頃は、やっぱり「美術館が来る」ということに特別なものを感じられることが多かったですね。でも、それがフックとなって、地域でそれぞれの方たちがやられてきたことがエンパワーメントされるケースがあって、それが良かったと思っています。

例えば、初年度に関わらせていただいた五所川原市の福祉作業所兼ゲストハウスcorele-ONを経営する社会福祉法人あーるどには、以前から障害のある方の作品制作をサポートする部門があります。入所者の方の「強度行動障害」と呼ばれる特性を、「障害」と捉えるのではなく表現として捉えたり、それがあることを前提とした地域社会づくりを設計・実践しようともされていた。この公共を耕すようなビジョンが素晴らしく、地方公立の施設としての美術館もその活動でもって何らかレスポンスがしたいと思いました。それで「堆肥化計画」の一環で弘前大学教育学部の先生と美術専修の学生が関わり、施設の活動について聞き取りをしたり、入所者の方と長い時間を過ごしたりしたうえで作品を制作し、それをcorele-ONの中で展示しました。

森山──「堆肥化計画」を通じて施設と大学がつながったんだ。いいですね。

奥脇──「堆肥化計画」以降あーるどでは、障害のある方々の制作作品を集めて保管、展示するサービスを進めようとしています。五所川原には美術館、と呼ばれる施設はないのですが、「それってもう美術館じゃん?」と。しかもあーるどがやるように作品を随時募集して集めるような身軽なことは美術館ではなかなかできないから、「やるなあ」と思いながら見ていました。

森山──もはや美術館が関与しなくても、「堆肥化計画」を契機に美術館的な活動が地域で自走しているのですね。

奥脇──本当、それに尽きますね。「堆肥化計画」においては「美術館が来る」ことを口実にさまざまな人やモノが集まってそこに在ることを肯定し、そこから何か別のことが起きるようなことを期待したいと思っています。それを可視化し促進させるものとしての「美術館」という枠組みは、信頼して使っていきたいと考えていて。この取り組みには今後も関わっていきたいと思っています。

また別の例で言えば、今年、下北半島の先にある佐井村の長福寺というお寺もワークショップの会場にさせてもらったのですが、その村は自治体としての規模が小さく、放課後の児童を預かる場所や子どもが遊べる場所が少ない。でも、そのお寺の方が意識的で、お寺で遊べる日を設けて、その日は大広間を開放していて。副ご住職さんがミニ四駆好きで、コースを設置してみんなで遊んだり、「テラヨンカーズ」という子どもの休日応援団体を立ち上げたりして、すごい豊かな空間になっているんです。

このお寺や村の施設に美術館が入っていき、展示をしたりワークショップをしたりすることで、近隣地域の人がそれを見に来てくれたり、日常とは少しズレたことが起き始めています。例えば、イタズラ・ヌーマンはワークショップのなかで佐井村住人の方とお寺に飾る暖簾を手づくりしたりしていて。すると、みんなが手づくりで遊んでいる場所にやはり手づくりの、妙に主張してくるものが残る。でもなんだか自分にもできそうだ。そうしてその場所の日常が豊かになっていく。そういう余波がいろんな場所にあるんです。

佐井村・長福寺の大広間で開催された、イタズラ・ヌーマンによるワークショップの風景[撮影:小山田邦哉]

佐井村・長福寺の大広間で開催された、イタズラ・ヌーマンによるワークショップの風景[撮影:小山田邦哉]

ワークショップで制作された暖簾[撮影:小山田邦哉]

ワークショップで制作された暖簾[撮影:小山田邦哉]

森山──奥脇さん、関わる場所が増えちゃって大変ですね。嬉しい悲鳴だ。

奥脇──そうですね(笑)。でも、僕が直接関わらなくても、「堆肥化計画」の種を引き継いでくれているところも多くて。例えば、風間浦村という地域では、アート・ユーザー・カンファレンスというグループがその土地にかつて構想された大間鉄道を手がかりとし、「可能世界」を旅するための交通案内のような、道路標識風の作品を設置していますが、これを村の方々が自分たちで活用しようとしているんです。一見して難解なところもある現代アートを地域の人たちが自分たちのものにしてくれている。そうしたことが嬉しいですね。

《可能世界のモニュメント(墓)》(「ジェネラル・ミュージアム|墓」より/2023-)。アート・ユーザー・カンファレンスによる世界全体をミュージアムとして捉えるプロジェクト「ジェネラル・ミュージアム」の一環として、風間浦村の大間鉄道メモリアルロードとその周辺に設置された[撮影:小山田邦哉]

《可能世界のモニュメント(墓)》(「ジェネラル・ミュージアム|墓」より/2023-)。アート・ユーザー・カンファレンスによる世界全体をミュージアムとして捉えるプロジェクト「ジェネラル・ミュージアム」の一環として、風間浦村の大間鉄道メモリアルロードとその周辺に設置された[撮影:小山田邦哉]

《消えた過去と未来の写真(墓)》(「ジェネラル・ミュージアム|墓」より/2023-)[撮影:小山田邦哉]

《消えた過去と未来の写真(墓)》(「ジェネラル・ミュージアム|墓」より/2023-)[撮影:小山田邦哉]

地域の過去を多様化させて、そこで暮らす人が使えるものにする

森山──あらためて、今回の「堆肥化計画」のエリアは広大でした。昨日も行き帰り含めて200キロくらい移動しましたが、そこには作品だけではなく、展望台や灯台、放牧地や古い温泉街などもあって下北半島を満喫できました。こうした場所を県外の人にアートツーリズム的に回ってもらうこともできますが、奥脇さんとしてはやはり地域の方に見てほしい感じでしょうか。

奥脇──もちろん県外の人が見ても面白い場所は選んでいますが、基本的には周辺地域で生活している人が訪れて、地元にこんな価値があったんだと感じる機会になればいいと思っています。そして、開催中に置かれた要素は開催後も少しずつ地域に残るので、そこから先は地域の人たちがそれをいろんな角度で使ってくれたら……。それが第一義ですね。

森山──外部の視点が入ることで、地域の人が地元の良さを再発見すると。

奥脇──アートを介した文化の地産地消みたいなことが起こってくれるといいな……という感じです。あと、美術館のような純粋環境で見せるときは、基本的に作品そのものにフォーカスを当てますが、地域の中に置かれた作品は、人がその先に何かを見る「窓」のようなものになるといいなと考えています。

昨日マエダ本店で会ったおばあさん(対談前編参照)も、「こんなの芸術じゃない」と言いつつ、その場所で編みものをしながら、「じゃあ私が編んでいるこれは何だろう?」と、真剣に考えると思う。少なくとも手わざのなかには表われてきます。そのような志向を引き出せるかも、というところに豊かさを感じています。

取材時、下北半島を移動中の風景[撮影:artscape編集部]

取材時、下北半島を移動中の風景[撮影:artscape編集部]

──地元の発見や「窓」で言うと、奥脇さんはたびたび文章で「過去を多様化させる」という新鮮な言い回しをされていますよね。普通、過去はひとつだと思われているけど、作品や展示があることで歴史が増えていく、と。どんなことをイメージされているんですか?

奥脇──例えば日本で美術館や博物館の制度が整備される以前に、絵師や考古学者や造園家など幅広い分野で活躍した蓑虫山人(みのむしさんじん。1836-1900)という人による青森ゆかりの珍しいものや考古遺物を集めて見せる「陸奥庵」という博物館構想があって、それが重要なイメージ・リソースになっています。

蓑虫は美濃国(岐阜県)出身で、若い頃から全国を回って地域の珍しいものを見ていた人なのですが、青森にも10年近く滞在しているんです。彼は、地元のお寺の境内に「六十六庵」──66の博物館のような場所をつくって、そこに当時の日本の66州それぞれにゆかりのものを展示するという生涯の夢をもっていた。そのうちのひとつが「陸奥庵」というわけです。そしてその夢の実現のため、下北や津軽の名所旧跡、収集家や好事家を訪ねて県内各所を移動した形跡があるんです。このような制度化される以前のミュージアムについての草の根的な動向はあまり歴史の表舞台には出ていない。

森山──青森の人もあんまり知らない?

奥脇──ほとんど知らないと思います。それで、2022年の「堆肥化計画」で「蓑虫山人とみる夢」というオンライン勉強会を開き、彼が構想した「陸奥庵」とはどのようなものだったのか、講師の方や参加者と考え、蓑虫山人が青森に残していった考古遺物をモチーフに描いた作品やゆかりの日記資料などをもとに、彼の「陸奥庵」ではこんな展示が行なわれていたんじゃないかな、という展示をつくりました。やってみて感じたのは、蓑虫山人が地元の人たちと共に地域の歴史を楽しみながら掘り起こしていたということ。そして彼の手探りの歴史制作に多くの人が感化させられ、地域や歴史への自分なりの関心の向け方を養ったであろうことです。そうして忘れることすら忘れていた歴史を自らのうちに取り戻していくこと、そんな歴史の耕し直しのなかに過去が多様化される感覚がありました。

「蓑虫山人とみる夢」DM

「蓑虫山人とみる夢」DM

「陸奥庵」がどのようなものになるはずだったか、その内容は実際には明らかになっていません。アクセスできる資料も限られている。推論から過去を扱うのは、ひとつの歴史に則った記述を行なう博物館では難しいと思う。だけど美術の場合、アーティストのリサーチはそもそも過去の多様化と関わるし、制作の延長で歴史を耕すことができる。だから歴史の多様化は、美術館の役目のひとつだと思うんです。

森山──そうした過去を耕した後の土壌は、将来地域の人が使っていけるわけですね。

奥脇──そうですね。この「陸奥庵」や、有名な「キリストの墓」もそうですが、青森には形の定まっていない、堀りがいのある地元で実践された歴史が多くある。美術を通してそうした土地の物語をほぐしていくことは、美術館が地域に入る際の有効な手法だと考えています。

《名は物の墓》《前は後の墓》(「ジェネラル・ミュージアム|墓」より/2022-/キリストの里公園周辺[新郷村])[撮影:小山田邦哉]

《名は物の墓》《前は後の墓》(「ジェネラル・ミュージアム|墓」より/2022-/キリストの里公園周辺[新郷村])[撮影:小山田邦哉]

美術館の外に出て、変わっていくことを肯定できるようになった

奥脇──僕が地域のなかで美術館に紐づいた活動を行なう背景には、それを通して、人がここで生きているということに美術館はどのように関わることができるかを考えたいという思いもあります。美術館の展示だけで完結していると、どうしても作品と人間が生きていることがつながらないように感じていて。昨日までアトリエや家のような生きた空間にあったものが、次の日には美術館に搬送されて、手が届かない高尚なものになってしまう。崇められる以外の芸術のあり方があってもいいんじゃないかと思うんです。

森山──「美術館の中にあるから芸術作品だ」ではない部分を、つねに検証していたいという感じですか。

奥脇──従来的な美術館にはその人やもののすべてを芸術に紐づけていくような、権力装置としての側面がありますよね。その権力を自覚的に検証し続けることで美術館に関わってくれる人やものとの関係をなるべくフェアなものに近づけたいという思いがあります。そういったやりとりのなかで、美術館はどの程度のことができるのかを考えたいんですよね。

森山──それこそ動的というか、美術館を守りつつ、つねに崩していく。美術館が生き延びるために、むしろつねに変わっていく必要がある。

──変化こそが安定につながるという発想は、この連載の初回に登場した畑井恵さん(現在、水戸芸術館現代美術センター学芸員)をはじめ、この連載でたびたび触れられていますね。

奥脇──すごく共感できる発想です。感覚的には「粘土をこねているのってすごい楽しい」みたいなことだと思います。形がこれしかないとなったら壊れたり風化すると「あ〜あ」ってなってしまうけど、変化そのものを肯定して、楽しめるような余地をつねに確保しておきたい。美術館は本当はそれができると思います。

奥脇嵩大さん[撮影:artscape編集部]

奥脇嵩大さん[撮影:artscape編集部]

それで思い出しましたが、僕、前回の森山さんたちの「美術の手前にあるものを大事にしたい」というお話にとても共感したんです。美術館は美術だけを考える場所でなくてもいいはずで。

森山──そうですよね。冒頭の話にもつながりますが、社会の具体的な課題でも、「価値とは何か?」みたいな抽象的な話でもいいけれど、普段なかなか向き合う機会のない問いを考える練習のための場として、美術館はとてもいいと思うんです。いわば、美術館があることで、私たち美術館のスタッフも含めてみんなが終わりのないワークショップを受けているような感じです。美術の手前は美術の真ん中であるかもしれません。

以前、水戸芸でボランティアをしてくれていた主婦の方が、美術館に通うようになって世界中のニュースが気になるようになりましたっておっしゃったんです。それがすごく印象的で、希望を感じて。美術館は作品を守る場所でもあるけれど、人が地域で考えながら生きていくことを支える場所としての可能性もある。奥脇さんはそれを、広範な地域に広げようとしているのだと思います。

奥脇──地域を生きることと美術館活動とが一致するポイント。それをずっと探しています。「堆肥化計画」を展開していて気づいたのは、どうやらそのポイントは、どちらかの側にのみ立っていては見えず扱えず、つねに複眼的な志向を働かせて感覚する必要があるということです。少し飛躍するかもしれませんが、「堆肥化計画」をやるなかで変わったことに文章の書き方があります。初回の頃は、やはり美術の用語で書かないとと思って、美術批評家の言葉を引いたりして書いていたんですが、それだと作品の別の働き方というか、美術館を離れて地域の人たちと影響を与え合うような働き方を捉えられないと思って、やめました。

──どのような書き方に変化したのですか?

奥脇──対象に向き合って、そのとき考えていることをそのまま書く、みたいになりましたね。文章は行動に後付けられた思考の痕跡のようなものという感じ方になって、文章に良い意味でいい加減なところが出てきて「こうでもあるんじゃないか」を後から載せやすくなった。文章にひらけたところが出てきて、地域を全体的な視野のもと捉え直すことにもつながっている気がします。

──個人的にファンなのですが、奥脇さんの文章ってとても健やかで、オープンなんですよね。あまり学芸員さんが使わない日常的な言葉づかいで、話題も広い。すごい密度で書いていって、紙幅が来たらパッと終わる。そして残りは、次の文章につながっている。気持ちいい文章だなと思っていたんですが、そうしたご自身の変化があったんですね。

森山──その場その場で考えて、言葉を選ぶということでもありますよね。そうしないと、マエダ本店で会ったようなおばあちゃんに伝えることはできない。

奥脇──そうですね。明日のことを考えない動物的な文章とも言えるかもしれません(笑)。ともあれ変わっていくためのの文章というか、どのように変わってもいいものとして文章を捉えるようになりましたね。

発掘現場でのコミュニケーションと、選ばれなかったものへの眼差し

──奥脇さんのバッググラウンドについても少しお聞きしたいです。大学では、もともと考古学を学ばれていたんですよね?

奥脇──はい。大学では民俗学や考古学の先生のもとで、主にお墓から出る副葬品の分布の仕方を通して地域の文化様式の変遷を探る、といった研究をしていました。モノそのものの価値ではなく、それがその場所にとってどのような意味をもつのかを考える癖は、この頃についたと思います。

大学卒業後は、アートコーディネーターとして京都芸術センターに勤めました。ここで美術以外のことにたくさん触れたり、ボランティアの方たちの担当を3年間やった経験は大きかったと思います。その後は大原美術館を経て、2014年に青森県美に来ました。

森山──考古学ではなく、なぜ美術の方へ行ったのですか?

奥脇──いまはそうでもないと思うのですが、当時はいまより遺物の解釈やそれを元にした歴史構築に硬直したものがあって……そんなところでこのいい加減な自分に仕事ができるのか、という部分が不安だったのと、歴史研究以上に発掘の現場が好きだったんですよね。みんなで真っ黒になりながら作業したり、お茶を飲んで話したり、モノを取っ掛かりにした人とのやりとりが好きだった。ちょうど大学時代にサントリー美術館でアルバイトをしていて、そこで出会った作家や美大の子たちと交流があったりといったこともあり、物事が生まれる現場にいたいと思ったんです。

森山──いまにつながるお話ですね。青森に来られたのは何か理由があったんですか?

奥脇──大原美術館で働いているとき、同館の教育普及プログラムは本当に素晴らしいんですけど、非常に完成度が高いので、自分が入る余地があまりないと感じていたんです。すごく耕された立派な畑だったので、出所のあいまいな種は蒔けないというか……。

森山──じゃあ、もっとほかの場所を開拓しようと?

奥脇──そうですね。ああでも、ちょうど大原美術館で現代アートの展覧会があり、そこにアーティストの鴻池朋子さんが参加されていたんです。そのオープニングで作家がみんな挨拶をしている際、鴻池さんが「私、こういう場で話す言葉がない」というようなことをおっしゃって、秋田の「長持唄」という民謡を歌い出したんです。もう美術館に風穴が開いたような感じで! 美術館でできることはないかもと感じていた自分には響いて。こういう人が活躍できるなら美術館も面白いなと思った。青森に来た直接の理由ではないんですけど、大切な経験でした。

──ほかにも奥脇さんの考え方に影響を与えたものはありますか?

奥脇──青森の八戸市を拠点にしている「モレキュラーシアター」★1という実験的なパフォーマンスグループがあるんです。それを引っ張っていたのが豊島重之さんという精神科医の方で、2019年に逝去されたのですが、「アグロス」のときなどにお話を聞いた際、「作品は残りかす」「ものとものから事後的に見出されるものを重ね合わせて考えることの大事さ」といったようなことをおっしゃっていて。

森山──言い切りますね。

奥脇──地域をモチーフにして何かやる、というのは大したことではなくて。そのこと以上にいま地域にあるものを糸口として、そうあるものとそうでないものの重なりしろをつくることで、両者の相互作用が湧き出てくるのを待つのが大事、みたいなことかなと。過去や歴史の多様化もそうですが、この考え方には影響を受けました。

森山──確かに、美術の世界は何かを選び取って残しているけど、その周辺にあった選ばれなかったものに気を配れというのは、すごく面白いし、わかりますね。

奥脇──そのものがあることで周りの要素が見えてくるし、周りをつなげることでまた中のことが考えられる。価値は、つながりや交わりのなかに事後的にあるというこの視点は、いまの活動にも響いていると思います。

★1──演出家/キュレーター/精神科医の豊島重之(1946-2019)が1986年に結成したパフォーマンスグルーブ。青森県八戸市に拠点を置きつつも、国内外で数多くの公演を開催した。

美術館を、人間の生を下支えする場所に

(左から)奥脇嵩大さん、森山純子さん[撮影:artscape編集部]

(左から)奥脇嵩大さん、森山純子さん[撮影:artscape編集部]

森山──私、実は奥脇さんに話を聞きたいと思った理由がもうひとつあって。それは奥脇さんが糞土師の伊沢正名さん(1950-)と仕事をされているからなんです。

伊沢さんは人も自然の循環のなかにあるという問題意識から50年近く人工のトイレに行っていない。つまり野糞を実践している方です。菌類やきのこ専門の写真家でもあり、茨城県在住です。私は30年ほど前に伊沢さん主宰の「きのこの会」に参加して、全国のキノコ好きの人たちと、山中でさまざまなきのこを観察、採取して珍しいきのこづくしのお料理をいただいたことがありました。それが人生でも指折りに楽しかった経験で、あまりに影響を受けて、気づくとふらふらと山に入り、みんなに止められていたくらい(笑)。その伊沢さんが、いま奥脇さんが来夏(2024年)の展覧会★2として準備されている鴻池さんの、2022年の高松市美術館での個展にも関わっておられましたよね。

奥脇──そうですね。美術館が建物を出るというとき、菌類のようになるといいなと思っていて。地域の日常のなかに埋め込まれて、人知れず誰かが生きることを支えるネットワークとしての美術館。でもそこはふと気がつくと確かに存在している。そんな菌類化した美術館として必要な考え方を伊沢さんから学ばせてもらいたいなと思ったんです。2024年2月には「美術館堆肥化計画」3年間の総合成果展示として、青森県美で「美術館堆肥化宣言」という展示をやるのですが、そこで伊沢さんのうんこの写真を展示しようというアイデアがあります。うんこが自然界でどのように分解され、動物や菌類の役に立っているかを見せる展示です。ぜひ見にいらしてください(笑)。

いま準備中の鴻池さんの展示は、高松市美術館、静岡県立美術館を「リレー」してきたもので、青森県美が最終地になります。鴻池さんも美術館を支えるインフラ、物理的な建物に依存した制度のあり方に懐疑的で、これをどれだけ続けられるのかという疑問をもたれている。展示では重要な要素のひとつとして、鴻池さんが自身の過去作を東北を中心とした個人宅や病院など地域の人たちに預けて、それを「収蔵」と呼ぶメディシン・インフラ・プロジェクトを取り上げたいと考えています。そこでは美術館の機能を分散して、ネットワークインフラのように働かせること、そのものを美術館として扱おうというわけです。

森山──まさに奥脇さんが「堆肥化計画」で実践してきたことの延長でもありますね。

奥脇──個人的には、その実践として位置づけたいですね。以前から文章では「美術館を人間の生を下支えする場所にしたい」と書いてきたのですが、じゃあその下支え、インフラとは実際にはどのようなものなのだろう、と。それが、3年間の「堆肥化計画」や鴻池展を準備するなかで少しずつ見えてきた。それがいまの地点なのかなと感じています。

いま美術館は、基本的に建物で、美術に特化した施設になっている。でも、本当は人が人生に行き詰まったときや立ち止まりたいときのよすがになったり、人が生きることを再設計する場所にもなり得ると思います。自分が地域に入って、そこで生きる人たちに出会うことで、美術館が解体されて変化するのを期待するのも、その成果を再び美術館で展示するのも、最終的には美術館がそうした生を下支えするものとしてあってほしいからだと思う。

そこでは、人や作品のなかにある種の「枠組み」として美術館というものがあり続けることができるのではないか。それが可能なら、いつか空間としての美術館が維持できなくなったとしても、人間が続く限り美術館はあり続けることができる。そんなことを期待しながら、仕事を続けています。

本州最北端、尻屋崎灯台のふもとにて[撮影:artscape編集部]

本州最北端、尻屋崎灯台のふもとにて[撮影:artscape編集部]

★2──「鴻池朋子展:メディシン・インフラ」(仮称)。2024年7月13日〜9月29日の会期で青森県立美術館で開催予定。

(2023年10月31日取材)

[取材を終えて]

心和む懐かしさを湛えたザ・ローカルなショッピングモールや、寂寥感の漂う海辺の温泉地とそこを通るはずだった幻の鉄道、本州最北端の灯台から見渡す荒々しい海峡と陸地のエッジ──対談収録の前日に丸一日かけて巡った「堆肥化計画」の展示スポットの間を、長大な距離をもってつなぐ下北半島の風景のほとんどは、だだっ広く心細い。一方で、その移動距離と時間を体感すること自体が、考古学を学んだ背景をもつ奥脇さんが美術館を捉えるうえでの長い長いタイムスケールともどこか重なっていく感覚があった。美術とは一見無関係なところにも菌類のように侵食する「インフラ」としての美術館が、どのように未来の人々の生につながっていくのか。奥脇さんが今後世に問いかけていく試みが、引き続き楽しみです。(artscape編集部)

イラスト:三好愛

1986年東京都生まれ、在住。東京藝術大学大学院修了。イラストレーターとして、挿絵、装画を中心に多分野で活躍中。2015年、HBGalleryファイルコンペvol.26大賞受賞。主な仕事に伊藤亜紗『どもる体』(医学書院)装画と挿絵、川上弘美『某』(幻冬舎)装画など。著書にイラスト&エッセイ集『ざらざらをさわる』(晶文社)。

http://www.344i.com/

美術館堆肥化宣言 The Manifesto of Museum Composting(「美術館堆肥化計画」総合成果展示)

会期:2024年2月10日(土)〜6月23日(日)

会場:青森県立美術館(青森県青森市安田字近野185)

公式サイト:https://www.aomori-museum.jp/schedule/13183/

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)