数十年に一度というような寒波が来たり、東北地方や日本海側の地域では大雪が降ったりしていたかと思ったら、あっという間に桜の季節になってしまった。なんだか、慌ただしい日々が続いているのだが、写真展や写真集の刊行などの動きも、春の訪れとともに活性化しているように感じる。鷹野隆大さんの東京都写真美術館での展示などを見て、そろそろ新たな胎動が形をとってくるのではないかという予感を覚えた。驚きと歓びを与えてくれるような作品に出会えるととても嬉しい。さて、今日はどの展覧会に足を運ぼうかな。

2025年1月23日(木)

篠田優は明治大学大学院で建築・都市学を専攻していた(2021年に博士前期課程修了)。そこで学んだ、物事を構造的に把握する思考力に加えて、写真という表現媒体への深い理解力を併せ持つ彼の仕事は、このところ大きく開花しつつある。今回の東京・高田馬場のAlt_Mediumでの展示「Garden | Medium」(2025/01/17-01/29)は、2023年に亡くなった写真家、飯田鉄との交友がベースになっている。飯田からもらったという4×5インチ判の黒白フィルム50枚を半分に分け、「本と島」を25枚ずつ撮影した。『都市廻廊』(長谷川堯)、『稲垣足穂大全Ⅰ』『KIYOJI OHTSUJI Retrospective』といった本、飯田から教えてもらったという南房総の島の写真群は、「庭」に関連づけて撮影されている。飯田は篠田にとって「庭師としての写真家」だったのだという。4×5判のコンタクト・プリントが淡々と並ぶインスタレーションがとてもいい。

「Garden | Medium」 展示風景[筆者撮影]

「Garden | Medium」 展示風景[筆者撮影]

2025年1月24日(金)

今回のPGIでの個展にも3点出品されていたのだが、三好耕三は1980年代に「Innocents 天真爛漫 」というシリーズを制作したことがある。日本各地で撮影した子どもたちの写真をまとめたものだが、イノセントな存在に鋭敏に反応する三好の志向がよくあらわれた印象深い作品だった。「童夢 Childhood」(2024/12/11-2025/02/01、PGI)はその延長上にあるシリーズの展示で、2009~2024年に、主に日本各地の祭りを撮影している。三好が常用する大判カメラのフォーマットが、以前の8×10インチ判から16×20インチ判になったことも含めて、このテーマに寄せる彼の思いがより深まり、見る者を引き込む力も強くなっているように感じた。写っているのは子どもだけではなく、祭りに集う老若男女の姿だが、彼らの存在がヒトからカミに近づいている気配が捉えられていた。

「童夢 Childhood」展での三好耕三[筆者撮影]

「童夢 Childhood」展での三好耕三[筆者撮影]

2025年1月26日(日)

田凱は2021年に、コミュニケーションギャラリーふげん社とTOTEM POLE PHOTO GALLERYで個展「取るに足らないくもの力学」を開催した。今回、ソニーイメージングギャラリー銀座で開催された個展のDMを見たときに「おや?」と思った。タイトルが「とるに足らない雲の力学」(2025/01/24~2026/02/06)になっていたからだ。田凱本人の話だと、2021年の展示の時には、「くも」は蜘蛛と雲とのダブルミーニングとして考えていた。ところが、今回の展示のメイン・ヴィジュアルのひとつとして雲の写真が浮上してきたので、タイトルは「とるにたらない雲の力学」に落ち着いたということのようだ。とはいえ、「蜘蛛」という生き物の繊細さ、はかなさ、「雲」の取りとめのなさ、その両者のイメージの広がりを、写真のなかに取り込んでいこうという姿勢は、前回の展示から一貫している。写っているのは、さまざまな機器が同居する自動車の車内の眺めなど、日常の断片的な光景だが、その選択と配置には、確かに「力学」を感じさせるものがある。中国人写真家による、日本の現代社会への批評的なアプローチと見ることもできるだろう。

「取るに足らない雲の力学」展での田凱[筆者撮影]

「取るに足らない雲の力学」展での田凱[筆者撮影]

2025年1月29日(水)

2017年の第17回写真1_WALLでグランプリを受賞した川崎祐は、2019年に写真集『光景』(赤々舎)を刊行する。滋賀県の琵琶湖岸の街に住む父、母、姉の家族を微妙な距離感を保って撮影し、周辺の風景の写真とともに並置した同シリーズは、その生々しい感触と直截なカメラワークで強い印象を与えるものとなった。今回、あざみ野フォトアニュアル2025の一環として開催された川崎の個展「わたしの知らない場所の名前」(横浜市民ギャラリーあざみ野 展示室1、2025/01/25~02/23)には、その「光景」シリーズのほか、2023年に発表された「未成の周辺」、新作の「他人の場所」の2シリーズも出品されていた。だが、自分にとっての遠い場所である「熊野」にカメラを向けた「未成の周辺」、身近な他者に「あなたが子どもの頃に住んでいた、あるいは、長く住んでいた場所で、記憶の残っている風景はありますか」という質問を投げかけ、その場所に出かけて撮影するというコンセプトの「他人の場所」の両作品とも、やや消化不良の感があった。いたずらに迂回路を設定するよりも、写真を通じての自己と他者、自己と世界との関係を再構築するという「光景」が孕んでいた問題意識を、さらに先まで進めるべきではないだろうか。

「わたしの知らない場所の名前」 展示風景[筆者撮影]

「わたしの知らない場所の名前」 展示風景[筆者撮影]

2025年2月25日(火)

頭山ゆう紀の写真を見ると、いつも「切なさ」を感じる。身を切るような「切実さ」と言い換えてもいいだろう。写真を撮ることが、自分がいま何を思い、何をしつつあるのか、という問いかけと一体化して、悲哀感を基調とした、さまざまな感情を束ねた撚り紐となって見る者を揺さぶるのだ。末期癌で闘病していた祖母の介護をしながら、その合間に撮り溜めたという写真から成る今回の個展「残された風景」(POETIC SCAPE、2025/01/11~02/23)を見ても、そのことを強く感じた。だが、その感情のポリフォニーは、2008年に相次いで刊行された写真集『境界線13』(赤々舎)と『さすらい』(アートビートパブリッシャーズ)の時期ともまた違ってきている。以前の、傷口を晒すような写真群と比較すると、いまの頭山の表現は静かに、淡々と自足しているように見える。だが、その静けさの底にある張り詰めた緊張感こそ、彼女の視線の深まりを指し示すものだろう。なお、展示に合わせて赤々舎から同名の写真集が刊行されている。

「残された風景」 展示風景[筆者撮影]

「残された風景」 展示風景[筆者撮影]

2025年2月17日(月)

小峰健広はここ10年あまり、うつ病とパニック障害を抱えながら、引きこもりと社会参加との間を揺れ動いてきた。写真を撮り、発表することは、彼にとって「個人が社会に復帰する過程を一例として自ら記録し公開」する行為ということになる。2023年には、初個展「共に生きる」(弘重ギャラリー)を開催しているが、その時の作品と比較すると、今回の個展「disassemble」(Alt_Medium 、2025/02/14-02/19)は、だいぶ印象が違うものになっていた。以前はセルフポートレートが中心で、彼自身の存在の重みにギリギリ耐えているような写真だった。だが、近作では被写体の幅が広がり、身近な空間が細やかに写し込まれるとともに、セルフイメージも「解体されブレブレに」なってきている。少しずつ、社会復帰の道筋が見えてきたことが、写真にも影響を及ぼしているのだろう。いまの撮り方を続けていってほしい。個と社会との切実な関係のあり方を浮かび上がらせる、ユニークな写真シリーズが形をとっていきそうだ。

「disassemble」 展示風景[筆者撮影]

「disassemble」 展示風景[筆者撮影]

2025年2月18日(火)

メガロポリス東京は、日々膨大なエネルギーを消尽しつつ変貌を重ねていく。中藤毅彦は1995年の初個展「Night Crawler」(コニカプラザ)以来、東京の路上にカメラを向け続けてきた。その30年以上にわたる軌跡を提示したのが、本展「DOWN ON THE STREET TOKYO 1995-2025」(キヤノンギャラリーS、2025/02/07-03/24)である。品川のキヤノンギャラリーSは、可動壁が多く、インスタレーション的な展示に向いている会場だが、今回は235点という大量のプリントの展示で、その可能性をフルに活かしていた。一人の写真家の視点のみで、この巨大都市の全体像を捉えるのは不可能だが、中藤は路上のスナップショットに徹することで、多面的な東京像を浮かび上がらせようとする。そこにあらわれてきたのは、むしろその表層のうごめきをすくいとった、グラフィカルな図像のコラージュとでもいうべき写真群だった。展覧会に合わせて刊行された写真集『DOWN ON THE STREET』(ギャラリー・ニエプス)も力作である。こちらには、東京以外の世界各地の都市写真も入ってきている。

「DOWN ON THE STREET TOKYO 1995-2025」展での中藤毅彦[筆者撮影]

「DOWN ON THE STREET TOKYO 1995-2025」展での中藤毅彦[筆者撮影]

2025年2月19日(水)

アジア、ヨーロッパ、日本、さまざまな場所に足を運び、そこで出会った光景、人物、出来事にカメラを向けて撮影する。それらを和紙やプラスチックを含むさまざまな大きさの支持体にプリントし、色紙や半透明の紙などを挟み込んだり、穴を開けたり、繋ぎ合わせたりしながら、ポートフォリオ・ブックとしてまとめ上げていく。鷹巣由佳の写真作品のあり方を約めて言えば、そんな風になるだろう。今回の東京・東銀座のIG Photo Galleryで開催された個展「Mille-pelerille〈ミルペリイユ〉」(2025/02/12-03/01)では、そうやって制作された手作りブックを、もう一度バラバラに解体して、壁面全体に撒き散らした展示が実現していた。グラフィック・デザイナーとしても活動している鷹巣の、被写体の色、質感、フォルムに対する鋭敏な感性が、展示にも発揮されていて、飛躍の多い、まさに視覚的なサーカスを思わせるインスタレーションとして目に飛び込んできた。

「Mille-pelerille〈ミルペリイユ〉」展での鷹巣由佳[筆者撮影]

「Mille-pelerille〈ミルペリイユ〉」展での鷹巣由佳[筆者撮影]

2025年2月26日(水)

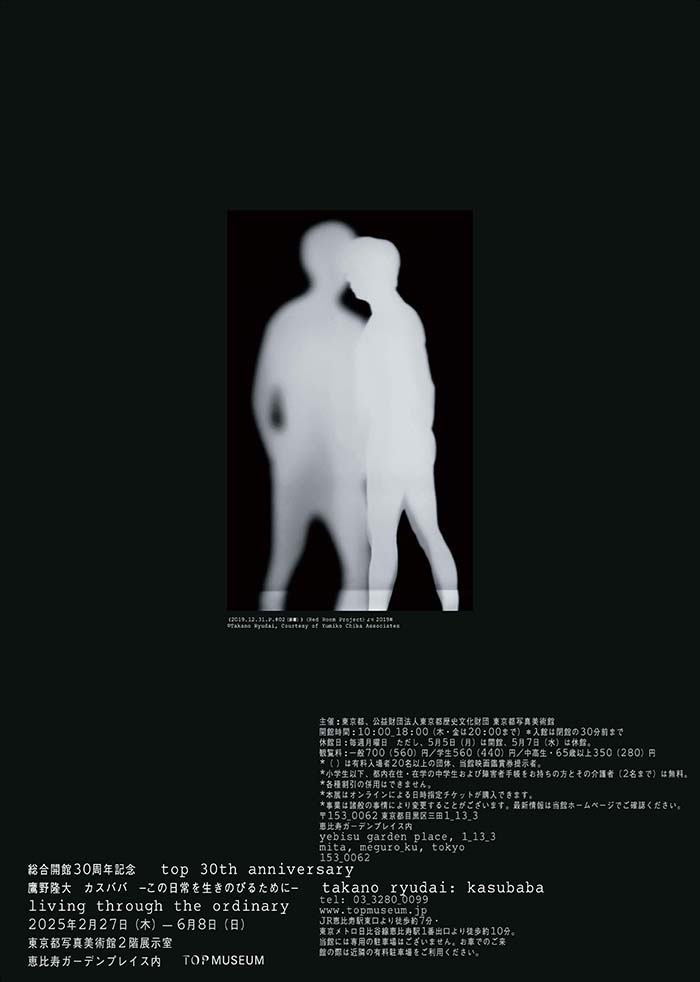

東京都写真美術館の「総合開館30周年」の記念展として開催された、「鷹野隆大 カスババ ─この日常を生きのびるために─」(東京都写真美術館 2階展示室 2025/02/27-06/08)の内覧会に出かけてきた。1995年の同美術館の総合開館から、もう30年経ったということが感慨深い。今後も、今回の鷹野隆大展のような意欲的な展示をぜひ続けていってほしいものだ。展示を見ると、鷹野こそが1990年代以降の日本の写真表現の最前線を担ってきたことがよくわかる。個人的なセクシャリティの問題(「IN MY ROOM」)から、東京のような捉え所のない都市環境へのアプローチ(「毎日写真」「カスババ2」)まで、あるいはストレートな視線の開示(「立ち上がれキクオ」)から、コンセプチュアルな方法論の追求(「日々の影」)まで、視点の幅をできる限り大きくとり、あらゆる場面に素早く、的確に反応していく。彼の軌跡に、日本の現代写真の可能性がほぼ含み込まれており、しかもそれを、いまなお現在進行形で続けているのが凄い。見るたびに何か新たな発見がありそうだ。

「鷹野隆大 カスババ ─この日常を生きのびるために─」 展示風景[筆者撮影]

「鷹野隆大 カスババ ─この日常を生きのびるために─」 展示風景[筆者撮影]

2025年3月6日(木)

大橋愛の写真は、彼女が東京綜合写真専門学校の学生だった1990年代から見てきた。抜群の映像センスの持ち主で、技術的にもしっかりしている。でも、どこか作品が小さくまとまっていて、せっかくの才能を活かしきっていない印象を持ち続けていた。だが、今回のBOOK AND SONS(東京・学芸大学前)での個展「umbilical cord」(2025/03/06-03/25)を見て、まさに一皮剥けた印象を受けた。「へその緒」を意味する言葉をタイトルにした写真群の幅はかなり広い。3億年前の地層、荒涼たる塩湖の眺め、猪の内蔵、裸体の妊婦と嬰児、手や足のさまざまな身振り、亜鉛の結晶──写真プリントの大きさもバラバラで、床置きにインスタレーションされた写真もある。だが、それらのかなり引き裂かれた印象を与える写真群が、「命と命の交換」というテーマのもとに配置されると、より大きな世界のイメージが姿をあらわす。展示を見ていて、囁きから叫びまで、さまざまな声のシャワーに包み込まれるような感触を覚えた。

「umbilical cord」展での大橋愛[筆者撮影]

「umbilical cord」展での大橋愛[筆者撮影]

2025年3月11日(火)

東京・新宿のニコンサロンで、中間麻衣の写真展「巡る犬」(2025/03/11-03/24)を見てやや意外な気がした。会場に掲げられた経歴に、ニコンサロンでのこれまでの展示は2018年の「港 ONEWAY」だけと記されていたのだ。私は4年ほど前まで、ニコンサロンの選考委員を務めていたので、審査の過程で中間の写真をたびたび目にしていた。だから、彼女が同会場で何度か展示をしていたように錯覚していたのだが、実際は久しぶりの個展ということになる。それが逆によかったのかもしれない。以前の、やや不安定なところがあり、くっきりとした像を結ばなかった写真群と比較すると、今回の「巡る犬」(6×7判のフォーマットの黒白写真、47点)では、「これを見せたい」という明確な意思を強く感じたからだ。沖縄を中心に旅をし、目の前に出現してきたややアミニスティックな印象を与える被写体を、蝶を捕虫網で捕らえるようにつかみとっていく。その精度が格段に増し、鳥、動物、昆虫、身体の一部、光と影、手触り感のあるオブジェといった好みの対象を、確信をもって提示できるようになってきている。写真家としての次のステージが、はっきりと見えてきたのではないだろうか。

「巡る犬」展での中間麻衣[筆者撮影]

「巡る犬」展での中間麻衣[筆者撮影]

2025年3月19日(水)

今年、2月にオープンしたばかりという東京・恵比寿のsee you galleryで、松岡一哲の写真展「Serena Motola×Ittetsu Matsuoka せりなが」展(2025/03/08-03/26)が開催された。人気モデルのモトーラ世理奈を、韓国で撮影した写真が並ぶ。ファッション写真の世界もだいぶ変わってきて、スタジオでしっかり撮影したスクエアな雰囲気の写真ではなく、スナップ写真のようなカジュアルな撮り方を強調したものの方が、読者の受けもいいようだ。松岡は妻にカメラを向けた『マリイ』(2018)など、親密な日常写真をずっと発表してきた写真家なので、モデルのちょっとした表情や仕草の変化を捉えるのがとてもうまい。今回のシリーズでも、彼の持ち前のしなやかなカメラワークが活かされていた。see you galleryのラインナップは、ファッション・広告写真が中心になりそうだが、ぜひ若手写真家たちの意欲的な発表を期待したいものだ。

「Serena Motola×Ittetsu Matsuoka せりなが」 展示風景[筆者撮影]

「Serena Motola×Ittetsu Matsuoka せりなが」 展示風景[筆者撮影]

関連レビュー

中藤毅彦「DOWN ON THE STREET New York」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2024年02月15日号)

篠田優「Long long, ago」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2023年09月15日号)

大橋愛写真展「お裁縫箱」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2023年08月01日号)

田凱「取るに足らないくもの力学」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2021年10月01日号)

鷹野隆大 毎日写真1999-2021|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2021年08月01日号)