栄養価の高さとともに「海のミルク」とも称される牡蠣。そのかたちや生態──雌雄同体と雌雄異体の両方をもつ特異な生態──を手がかりに、アーティスト荒木悠は、妊娠前の健康をテーマとする「プレコンセプションケア」と牡蠣との意外な接続を試みた。札幌文化芸術交流センターSCARTSと北海道大学CoSTEPによる「アート&サイエンスプロジェクト」の一環として開催された展覧会「荒木悠 双殻綱:幕間 BIVALVIA:INTERMISSION」を、高知県立美術館主任学芸員・塚本麻莉氏が丁寧に読み解く。(artscape編集部)

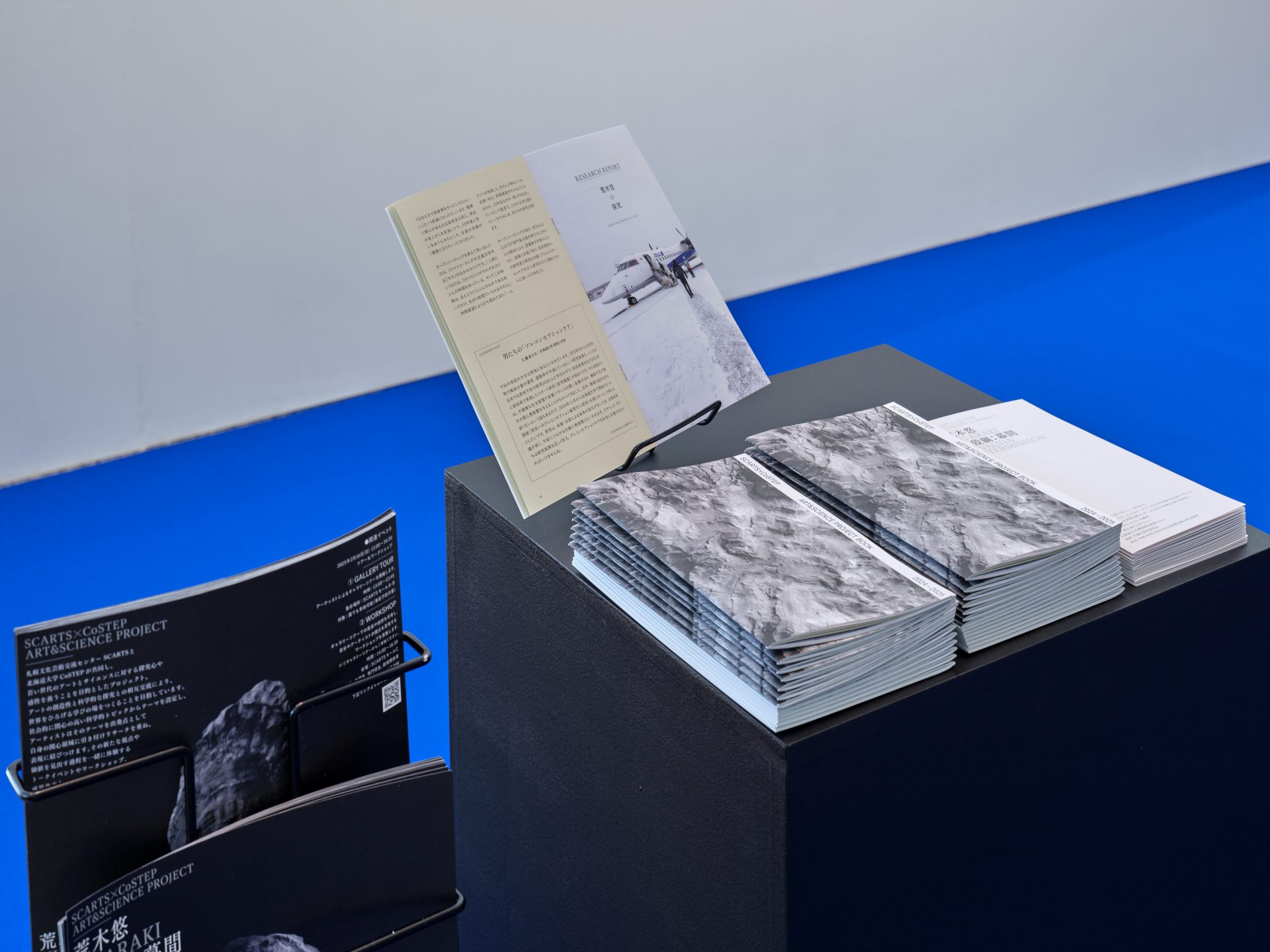

SCARTS×CoSTEPアート&サイエンスプロジェクト「荒木悠 双殻綱:幕間 BIVALVIA: INTERMISSION」(2025)[撮影:岡田昌紘]

SCARTS×CoSTEPアート&サイエンスプロジェクト「荒木悠 双殻綱:幕間 BIVALVIA: INTERMISSION」(2025)[撮影:岡田昌紘]

荒木悠《Bivalvia:Act Ⅱ|双殻綱:第二幕》[撮影:岡田昌紘]

荒木悠《Bivalvia:Act Ⅱ|双殻綱:第二幕》[撮影:岡田昌紘]

見どころは身だけではない

牡蠣が好きだ。ただし、好きなのはゴツゴツとした牡蠣殻ではなく、その内側に収まった乳白色の身の方である。柔らかな身に歯を立てた瞬間、口の中に広がる芳醇な旨みと微かな磯の香り。あれを思い出すだけでたまらない気持ちになる。食べたい。出汁の一滴まで啜りたい──そう、当然ながら、私は牡蠣を食べるのが好きなのだ。

だから今回のSCARTSでの個展において、荒木悠が制作で用いる「形の良い」牡蠣殻を選ぶのに苦労したと聞いたとき、率直にその視点から牡蠣を見たことはなかったと思った。

作品を鑑賞したり、アーティストと話をしていると、思いもよらない視点に出会うことがある。最初は唐突で、荒唐無稽に思えるかもしれない。しかし、自分の「当たり前」が覆るかのような体験は、従来の思考の枠組みを揺さぶり、新たな展開を生み出すきっかけとなる。

アーティストは、客観的な真実や再現可能性を求めて作品を制作するわけではない。それは科学の領域である。アーティストはフィールドワークや文献調査、関係者との対話を通して得た知見を、自らの主観や身体感覚に引き寄せ、内なる倫理に照らして作品へと昇華する。アートの領域におけるリサーチとは、個人の視点と経験に基づき、それまでにない角度から物事に補助線を引くことを通して、世界に新たな解釈を加えるための営みなのだ。

SCARTS×CoSTEP アート&サイエンスプロジェクト

こうしたアーティストの営みを、科学の領域と交差させる領域横断的な試みが、札幌文化芸術交流センターSCARTSと、北海道大学CoSTEPが共同で実施する「アート&サイエンスプロジェクト」だ。この取り組みでは、あらかじめ設定されたテーマに基づき、招聘アーティストが研究者や若い世代と対話やワークショップ、そしてリサーチを行なう。本展「双殻綱:幕間」は、プロジェクトの成果発表展として開催されたものだ。

今回のテーマとして選ばれたのは、「プレコンセプションケア(Preconception Care)」。聞き慣れない言葉だが、公衆衛生学において、男女問わず将来の妊娠・出産を見据え、現在の健康状態を確認したり、生活習慣の見直しを行なうことを指す★1。

このテーマをもとに荒木が導き出したモチーフが、まさかの牡蠣であった。

SCARTS×CoSTEPアート&サイエンスプロジェクト「荒木悠 双殻綱:幕間 BIVALVIA: INTERMISSION」(2025)[撮影:岡田昌紘]

SCARTS×CoSTEPアート&サイエンスプロジェクト「荒木悠 双殻綱:幕間 BIVALVIA: INTERMISSION」(2025)[撮影:岡田昌紘]

荒木悠の「双殻綱」

荒木が牡蠣をモチーフに制作すること自体は、決して意外ではない。本展のタイトルにもある「双殻綱(そうかくこう)」は、2017年から継続して取り組んできた、荒木が自身のライフワークと位置付ける制作プロジェクトだ。双殻綱という何やらいかめしさを感じさせる言葉は、左右の貝殻によって軟体を包む二枚貝類の旧称であり、身近なところではアサリや蛤、そして牡蠣などが該当する。とはいえ、ここでひとつの疑問が浮かぶ。プレコンセプションケアと牡蠣に、いったいどのような関連があるのだろうか?

会場で配布されていたリーフレットには次のような説明がある。

荒木悠は気づいた。今回のテーマ「プレコンセプションケア」と、作品制作のモチーフとしてきた「牡蠣」とが結びつくことに。

牡蠣は珍しい生態的特性があり、雌雄同体の種と雌雄異体の種がいる。乳白色の身は「海のミルク」とも呼ばれ、栄養価が高い。とくに葉酸や亜鉛、鉄分など、妊娠前に摂取したい栄養が多く含まれている。どう考えてもプレコンセプションケアとの親和性が高い。★2

なるほど、たしかにそう言われると、関係があるような気が……する。強引な接続に苦笑しながらも納得してしまうのは、これこそが荒木の作風だからだ。

アメリカと日本の2カ国で育った荒木は、各地の文化の伝達や異文化の出会いから起こる誤読や誤訳に注目し、言葉や制度、事実とフィクションのあいだに生じるズレを制作の原動力としてきた。だからこうした飛躍は、彼の制作手法にまったく適っている。

また、今回は展覧会名でも示されているように、「本編/Act」ではなく「幕間/Intermission」であり、荒木に言わせると「次の幕が開く前の状態、まさに〈pre-〉な形態そのもの」★3を個展の形式で見せる試みだという。展覧会自体がテーマを自己言及的に体現する造りになっていることにも唸らされる。

SCARTS×CoSTEPアート&サイエンスプロジェクト「荒木悠 双殻綱:幕間 BIVALVIA: INTERMISSION」(2025)[撮影:岡田昌紘]

SCARTS×CoSTEPアート&サイエンスプロジェクト「荒木悠 双殻綱:幕間 BIVALVIA: INTERMISSION」(2025)[撮影:岡田昌紘]

双殻綱の「幕間」

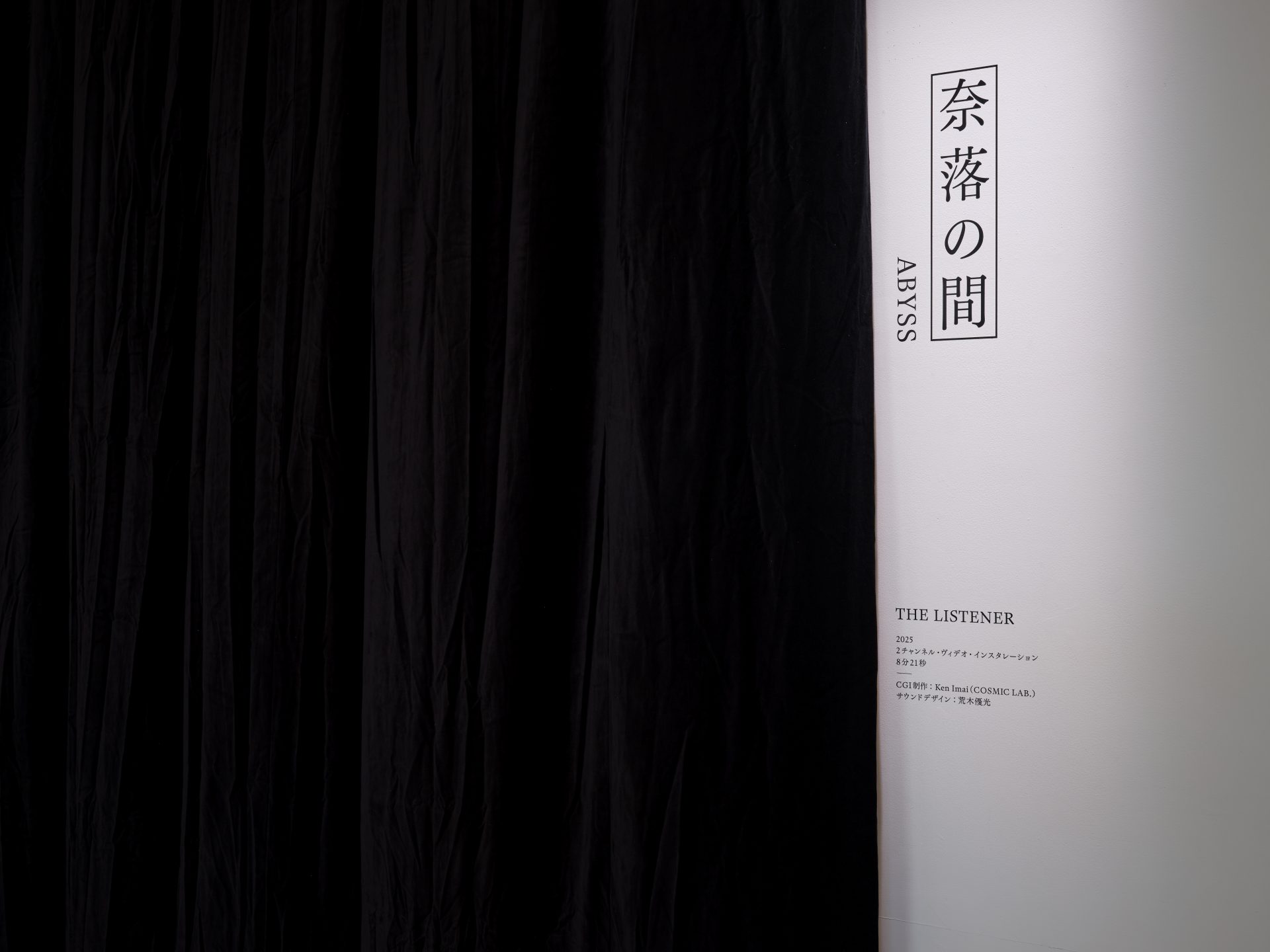

本展は、「幕間」という言葉から着想を得たのであろう5つの「間(セクション)」から構成されている★4。プロジェクトの進行に則り、北海道でのリサーチを経て荒木が制作した新作は2点。「楽屋の間」の空間全体を使ったインスタレーション《DRESS REHEARSAL(FOR BIVALVIA: ACTⅢ)》と、「奈落の間」の映像インスタレーション《THE LISTENER》である。

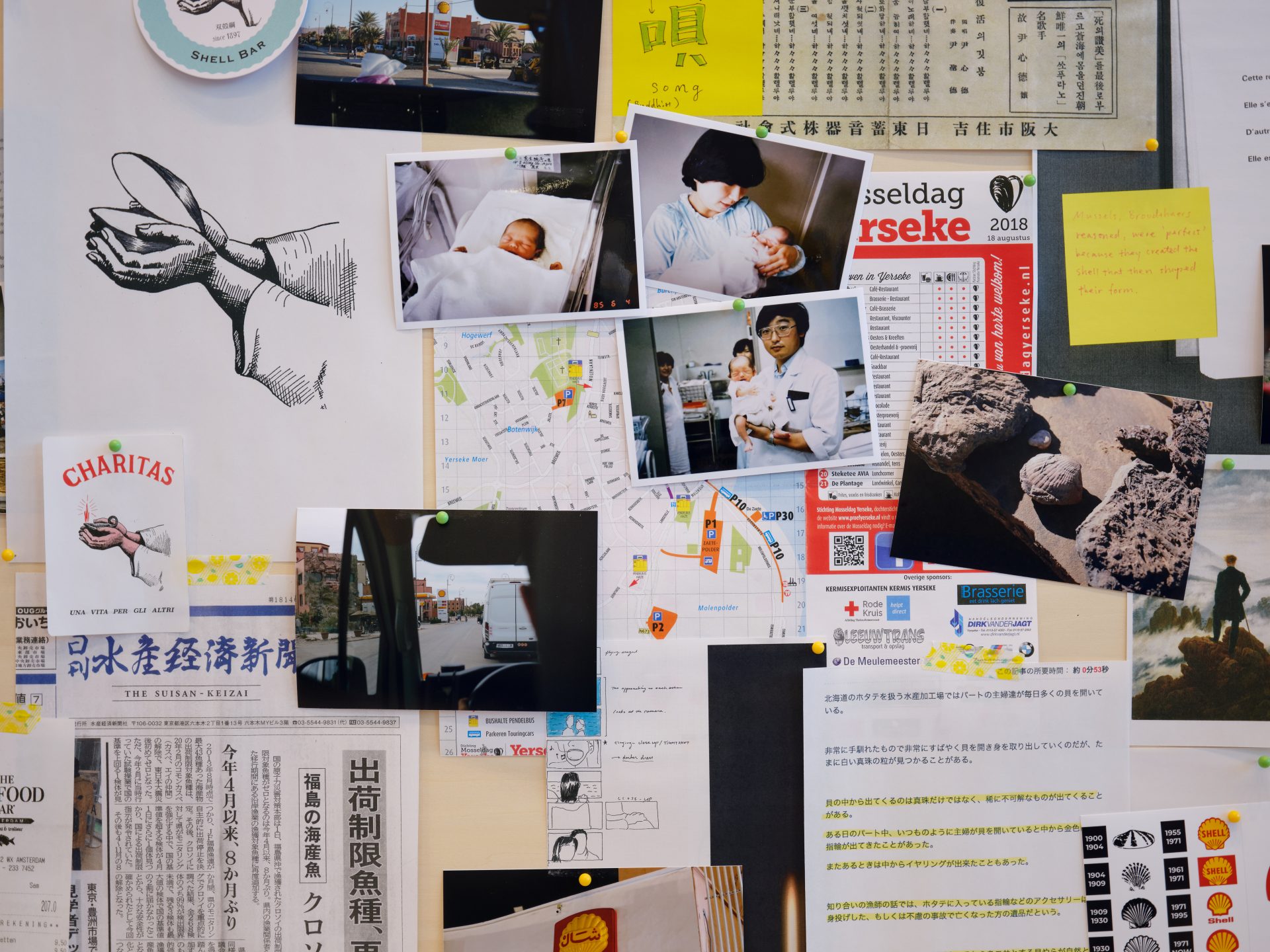

前者では、原寸大の「役者が不在の楽屋」の様子が、台本や鏡台、ステッキといった意味深な小道具の演出によって臨場感たっぷりに再現されている。一見無造作に配された小道具類を眺めていると、マーカス・サミュエルや昭和シェル石油といった、次なる「双殻綱」の鍵となる人物や固有名詞の情報が断片的に浮かび上がる。本作はこの個展が本編にあたるActとActのあいだ、次なる展開への準備段階にあることを、まるで作品の構想を練るアーティストの脳内世界を覗くかのように視覚化する役割を果たしている。

荒木悠《DRESS REHEARSAL (FOR “BIVALVIA: ACT Ⅲ”)》[撮影:岡田昌紘]

荒木悠《DRESS REHEARSAL (FOR “BIVALVIA: ACT Ⅲ”)》[撮影:岡田昌紘]

荒木悠《DRESS REHEARSAL (FOR “BIVALVIA: ACT Ⅲ”)》[撮影:岡田昌紘]

荒木悠《DRESS REHEARSAL (FOR “BIVALVIA: ACT Ⅲ”)》[撮影:岡田昌紘]

荒木悠《RAW FOOTAGE (FOR “BIVALVIA: ACT Ⅲ”)》[撮影:岡田昌紘]

荒木悠《RAW FOOTAGE (FOR “BIVALVIA: ACT Ⅲ”)》[撮影:岡田昌紘]

荒木悠《Bivalvia:Act Ⅰ|双殻綱:第一幕》[撮影:岡田昌紘]

荒木悠《Bivalvia:Act Ⅰ|双殻綱:第一幕》[撮影:岡田昌紘]

奈落の間

《DRESS REHEARSAL》が「双殻綱」シリーズにおける本展の位置づけを示す一方で、「奈落の間」で展開した《THE LISTENER》は、「幕間」という枠組みを最大限に活用した、荒木にとっての新たな挑戦であった。

本作は、大型スクリーンとその前の床に平置きされたモニターの2チャンネルで成立する「映像彫刻」だ。真っ黒なスクリーンの奥から、コズミックな雰囲気を高める重低音とともに姿を現わすのは──やはりというべきか、牡蠣殻である。今回のそれはフォトグラメトリと呼ばれる技術を用いたアニメーションにより、かつてないスケールとリアリティで迫ってくる。暗い背景のなかに浮かぶ牡蠣殻は、その無骨な質感と迫力ゆえに、月面のクレーター、あるいは隕石の表面を思わせる。牡蠣なのに。

やがて、男性の低い声が英語のフレーズを語りはじめ、スクリーンの前方にあるモニターでは日英字幕が表示される。

We must raise our voices. 私たちは声をあげるべきだ

We must remain silent. 私たちは沈黙を守るべきだ

それぞれに一理あるが、意味的には相反する言葉の応酬は、あたかも対義的なシュプレヒコールのようで、現代社会における人々の政治的・思想的な分断をも想起させる。だが、終盤に至るにつれて、それらの言葉は懐疑を伴いながらも、対話を促す方向へとシフトしていく。

Then let’s speak. ならば話そう

Is speaking always right ? 話すことが常に正しいのか?

特筆すべきは、スクリーンとは別に配されたモニターの役割である。英語字幕は上下に、日本語字幕は左右の端に交互に表示され、中央は常に空白のままだ。その「空白」こそが、極端な意見の対立でもなく、どちらにも振り切れないグレーゾーン──いわば中庸の感覚を可視化しているように思えてならない。

さらに、《THE LISTENER》が展示されている空間が「奈落の間」と名付けられている点も、作品の解釈に奥行きを与えている。「奈落」は、地獄やどん底といった意味に加え、舞台下にある空間を指す舞台用語でもある。この空間が、同じく舞台芸術を連想させる「楽屋の間」と隣接しているのも気が利いている。舞台用語としての意味と地獄の比喩とを掛け、シリアスな主題と駄洒落による遊び心をさりげなく共存させたところにこそ、荒木の作家性が光っている。

SCARTS×CoSTEPアート&サイエンスプロジェクト「荒木悠 双殻綱:幕間 BIVALVIA: INTERMISSION」(2025)[撮影:岡田昌紘]

SCARTS×CoSTEPアート&サイエンスプロジェクト「荒木悠 双殻綱:幕間 BIVALVIA: INTERMISSION」(2025)[撮影:岡田昌紘]

荒木悠《THE LISTENER》[撮影:岡田昌紘]

荒木悠《THE LISTENER》[撮影:岡田昌紘]

リスナーは誰?

ところで、「THE LISTENER(聞き手)」というタイトルは、誰のことを指すのだろう。貝(=牡蠣)は「沈黙」や「秘密」の比喩でもある。沈黙を守り、聞き役に徹し続けてきた存在が、いよいよ口を開くことを暗示しているのだろうか。さまざまな解釈を可能とするタイトルだが、その背景に息づくのは、昨今の不穏な世界情勢──長期化するウクライナ戦争、ガザで繰り返される虐殺、そして第二次トランプ政権下で不透明性を増すアメリカ──であることは間違いないだろう。

分かり合えないからこそ、対話を続ける必要があるというパラドックス。荒木はそのことを、牡蠣というユーモラスなモチーフを用いて象徴的に表わした。本作が言外に描いたのは、現代社会における対立/分断の構造だけではなく、両岸に架橋することへの難しさと、わずかばかりの可能性なのだ。

《THE LISTENER》に限らず、荒木は本展において、お題の「プレコンセプションケア」を自らの関心事である牡蠣と軽妙に結びつけ、分断が深刻化した時代の空気にまで言及してみせた。その制作手法は、厳密な論理のみに依存するものでもなければ、純粋な感覚のみに頼ったものでもない。運命に導かれるように自分の内的な動機と外的な刺激を結びつける手つきは、極めて冷静な観察眼に支えられている。

SCARTS×CoSTEPアート&サイエンスプロジェクト「荒木悠 双殻綱:幕間 BIVALVIA: INTERMISSION」(2025)[撮影:岡田昌紘]

SCARTS×CoSTEPアート&サイエンスプロジェクト「荒木悠 双殻綱:幕間 BIVALVIA: INTERMISSION」(2025)[撮影:岡田昌紘]

地方におけるキュレーションの課題

最後に、本企画を実施した札幌文化芸術交流センターSCARTSの運営についても触れておきたい。美術館ではないSCARTSには、公式には学芸員ないしはキュレーターとしての肩書きで在籍する職員はいないが、技術スタッフをも含めたチームでプロジェクトを運営していたという。加えて本展では、スタイリッシュなだけでなく読みやすさを意識したパネル、無料配布の解説リーフレット、わかりやすい動線表示など、観客の理解を助ける多くのフックが随所に用意されていた。つまり職能が肩書きに回収されず、スタッフによるキュレーションが高度に機能していたのだ。

一般論として、展覧会におけるキュレーションとは、ある方針を定めてアーティストや作品を選択し、ときにコンテキストを構築・編集・批判することを通して、作品とそれが置かれる空間、そして観客とが交差する体験をデザインする行為である。だが、地方公立美術館の学芸員として自戒を込めていうと、地方におけるキュレーションの実践は決して容易ではない。地方では都心と比べて美術館・博物館の数自体が少なく、展示のノウハウが蓄積されにくい。予算や専門性を有した人材の不足、自治体の無理解など複数の要因が絡み合った結果、そもそもキュレーションという概念が存在せず、あるいは機能不全に陥った事例が後をたたない。

たとえば「ある方針に基づく展示作品の選択」はキュレーションの核となる実践だが、作品の配置や動線に必然性ないしは美的配慮が欠けていたり、会場を見てまわる観客の身体的負荷への気遣いが希薄な展覧会と出会うたび、筆者は他の選択肢がなかったのかを考えてしまう。キュレーションにおける選択は、作家や作品にとどまらず、解説文や空間設計といった展覧会のすべてに及ぶからだ。

では、展覧会のキュレーションを学ぶにはどうすればいいのだろうか。キュレーションの指南書は複数あり、美術大学がセミナーなどを開くこともある。しかしもっとも簡単で確実なのは、とにかく多くの展覧会に足を運んでそれらを相対化し、自らの視点を問い直し続けることだ。その意味において、今回のSCARTSでの荒木悠展は、札幌という一地方における、キュレーションという概念のインフラ作りに寄与した側面があったのではないか。優れた展覧会の鑑賞機会が少ない地方だからこそ、なおさら本展の開催意義は大きかったように思える。

筆者がとりわけ印象に残ったのは、SCARTSの本事業担当の野口久美子をはじめとしたスタッフに、アーティストと観客の両方をケアしようとする姿勢が一貫していた点である。キュレーターの語源はラテン語で「世話をする」という意味の「curare」だが、まさにその誠実な実践により、本展では作品の質と観客への配慮が高い次元で両立していた。

アーティストと観客、そしてモチーフとしての牡蠣。プレコンセプションケアに牡蠣を接続した荒木の選択を柔軟に受け止める一方で、観客とアーティストの両者を適切に橋渡ししたSCARTSの姿勢こそが、本展のキュレーションの核心をなしていた。

★1──「SCARTS×CoSTEP アート&サイエンスプロジェクト 荒木悠 双殻綱:幕間 BIVALVIA:INTERMISSION」展カタログ、2025、6頁

★2──一条亜紀枝「荒木悠の探究」(前掲書、18頁)

★3──荒木悠[作品解説](前掲書)

★4──本展はプロジェクトの概要を説明する「前説の間」、本文でも言及した「奈落の間」と「楽屋の間」、「双殻綱」プロジェクトの過去作(2017年の「双殻綱:Bivalvia ActⅠ」や2022年の「双殻綱:Bivalvia ActⅡ」)を中心に紹介する「劇場の間」、荒木のリサーチや制作過程を展示する「呼吸の間」から構成されている。