もしもし、キュレーター?

第2回 美術館での心の動きが、個々の日常に還っていくまで──藤川悠(茅ヶ崎市美術館)×畑井恵(千葉市美術館)

藤川悠(茅ヶ崎市美術館)/畑井恵(千葉市美術館)/杉原環樹(ライター)

2021年08月01日号

「学芸員/キュレーター」という職業に対して多くの人が抱くイメージは、展覧会の企画や解説をする人、といったものかもしれません。実際はそれだけにとどまらず、学校と連携して教育普及事業を行なったり、地域と美術館をつないだりと、美術館の来館者が普段は目にする機会がないものも含めた多様な業務に携わっています。

従来の枠組みにとらわれず、ときに特異的な活動を展開する全国各地のキュレーターにスポットをあて、リレー対談の形式で話を聴いていく連載「もしもし、キュレーター?」。第2回目の今回は、プロローグにご登場いただいた千葉市美術館の畑井恵さんが、いま一番対話をしてみたいキュレーターである茅ヶ崎市美術館の藤川悠さんを訪ねます。

コロナ禍における美術体験を模索した「ネットで楽しむ・つくる・アート体験」(2020)や、「ふれて すすむ まえへ ─音と光と香りとともに─」展(2020)など、美術館という場所をこれまで以上に多様な人々が関われる場所としてひらき、視覚以外の感覚にも焦点をあてた鑑賞体験をつくることに向き合ってきた藤川さん。彼女が抱く「美術館観」「キュレーター観」が垣間見られる対談をお楽しみください。(artscape編集部)

[取材・構成:杉原環樹/イラスト:三好愛]

※「もしもし、キュレーター?」のバックナンバーはこちら。

振り返ること、階段を登ること

畑井恵(以下、畑井)──「もしもし、キュレーター?」の第1回をやらせていただいて、リレー形式で次にお話を聞きたい方を考えたとき、パッと思い浮かんだのが藤川さんでした。藤川さんや私は、美術館では教育普及事業を担当することが多いのですが、この仕事の言葉はこれまで、メディアで取り上げられるなどして広く共有されることがなかなか難しかったように感じます。

その背景として、教育普及にはルーティンの仕事もありますが、そうじゃないことの方が多い。毎回が初めての試みで、やり方から考えていかないといけない。独特の柔らかさが求められると思うんです。

藤川悠(以下、藤川)──おっしゃるように教育普及って大変で、得手不得手がありますよね。もちろん展覧会づくりも労力はかかるけど、教育普及は、相手は少人数だけど工程数が多い。この分野はそもそも「ある一定の約束事のもと楽しむ」ではなくて、美術館に馴染みがない、いわば約束事を知らない人たちが来てくれることを目的にするでしょう? 暗黙の約束事の手前からつくらないといけないから、やっぱり力のかけ方が違いますよね。むしろ、約束事を知る前の初めての相手との化学反応をいかに楽しめるか、その余裕がないとできない仕事だと思います。

藤川悠さん

藤川悠さん

畑井──美術館のルールを越えるものに対して、それを美術館のなかに落とし込むやり方をどういう風に柔軟に考えるのか。それは、やはりルールを越えたがるアーティストと仕事をするうえでも共通するテーマですよね。そうしたなかで藤川さんのお仕事には、人との関係性の築き方の軽やかさやフットワークの軽さが感じられて、とても素敵やなと思います。

──藤川さんは以前、森美術館(以下、森美)や東京都現代美術館(以下、都現美)で働かれていました。茅ヶ崎に来て7年ほど経ちますが、働いてみていかがですか?

藤川──私、森美や都現美で働いているときは、なにかネットワークのなかで働いているっていう感じがあったんですね。だけど、茅ヶ崎で働き始めてからは、そのネットワークから外れた感じがあって。

畑井──東京からの距離の問題?

藤川──うん、それもあると思います。私自身、つねに業界の先端を追うことに対してより一層関心がなくなってきているのは確かなんですね。都内にいたときは、「あの展覧会行った?」とか「あのアーティスト知ってる?」と周りが話しているのを聞くと、行ってなかったり知らないことに妙に焦っていたけれど、それが薄れてきた。

私のなかで経験として大きかったのは、都現美の教育普及チームでの経験でした。森美は大きな組織だから、振り返る時間も少なく、気持ちも次へ次へとなってしまう。一方、そのあと働いた都現美の教育チームでは、何かをやった後にチームのメンバー三人で毎回それを振り返るんです。その環境が私にとってはすごく嬉しかった。だから、長く働きたかったんだけど、産休要員だったので、結局、1年半で辞めざるを得ませんでした。

途中で学びの階段を登れなくなった悔しさもあったし、1歳半になるひとつの生命を必死に育てている時期でもあったし、つねに満パワー出していたから意気消沈というか……。ひねくれて、しばらくは美術の世界を机上の空論のように感じてしまっていました(笑)。だけど、都現美でやっていたような振り返って次に活かすやり方は、すごく良かったんですよね。その後、フリーでも活動したけれど、やっぱりどこかの館に所属しないと、家では考えている最中に子どもに呼ばれてしまうと考えがまとめられないもどかしさもあった。そうしたなか、茅ヶ崎で教育普及担当の仕事があると知ってここに来たんだけど、ここはきちんと振り返ることができる環境がつくれて、やったことをちゃんと次に活かせる、学びの階段をひとつずつ登っていけるところがいいと感じますね。

企画は、美術館のなかで生まれる

畑井──藤川さんのお仕事は、現代美術の「最先端」や「普遍性」を追い求めているわけではなく、あくまで茅ヶ崎という場所、体温の伝わる、手の伸ばせる範囲で試行錯誤しながら、結果として「めっちゃすごいやん」と思えるものが生まれてくる、そうしたあり方がええなと思うんです。最初から「枠組みを越えるためにすんねん!」ってしていない純真さにキュンってくる。そのうっかり感が、私的に「もしもし、キュレーター?」のど真ん中やなって思うんです。

畑井恵さん

畑井恵さん

藤川──展覧会の企画も、この美術館での出来事から生まれることが多いですね。2019年に開催した「美術館まで(から)つづく道」展★1も、お客さんのひと言がきっかけでした。そのお客さんは弱視の方なのですが、美術館にアクセスしづらい方たちにお話しいただいたフォーラムの席で、「茅ヶ崎市美術館までの道のりが迷路みたいで楽しいんだよ」って言ってくれたんですね。

今日、みなさんもここに来るときに感じたかもしれませんが、茅ヶ崎市美術館までの道ってとにかくわかりづらいんです。「こんなにわかりにくい公共施設は初めてだ」とか、「なぜ看板を立てないんだ」といったご意見があるほどです。だから、以前は私も看板を立てることがいいのではと検討していたんですけど、「迷路みたいで楽しい」と、しかも弱視の方に言ってもらった瞬間、「看板を立てるとかじゃないな」ってなんだか気づきますよね。そこから、この美術館までのこの道のり、隣にあるはずなのになかなか建物に辿りつかない立地自体を楽しめないかなって企画につながったんです。最近、駅前にきれいな看板が立てられていたので迷いづらくなってしまったかもしれませんが(笑)。

──とても自然体な企画の立ち上がり方ですね。

藤川──この「わからないことを楽しむ」って、すごく大切な姿勢だと思ったんです。畑井さんが企画された「目[mé]非常にはっきりとわからない」展(2019)のテーマにもつながるけれど、いま「わからない」ってことが、どんどんダメなものという認識になっていると思っていて。本来、「わからない」は好奇心につながる言葉のはずなのに、「わからない」瞬間に、ピュッて線引きされて避けられてしまう。それでいいのかな、と。

私はそのお客さんのひと言で素朴に、自分は目が見えるけれど、そうではない人の世界の見え方はどんなものなんだろう、わからないから知りたいと思いました。そこでアーティストに声をかけ、車椅子ユーザーや盲導犬ユーザーなど、いろんな事情や特性を持つ方と一緒に道を歩き、その体験から作品をつくってもらったのがこの展覧会です。

面白かったのは、それまでは「目が見える人と見えない人で道の感じ方が違うだろう」と考えていたんですが、実際には障害の有無ではなくて、同じ時間、同じ行程で歩いたのに、あらゆる参加者の間に感じ方の違いがあったこと。そうした一人ひとりの違いは、知識としては以前から知っていたけど、私はこの展覧会で初めてストンと心に落ちたんですね。

「美術館まで(から)つづく道」車椅子ユーザーの方と街を歩くフィールドワークの様子[撮影:香川賢志]

「美術館まで(から)つづく道」車椅子ユーザーの方と街を歩くフィールドワークの様子[撮影:香川賢志]

「美術館まで(から)つづく道」車椅子ユーザーの方と街を歩くフィールドワークの様子[撮影:香川賢志]

「美術館まで(から)つづく道」車椅子ユーザーの方と街を歩くフィールドワークの様子[撮影:香川賢志]

畑井──「美術館まで(から)つづく道」展も、いまやられている「藤田道子 ほどく前提でむすぶ」展★2にも感じるのですが、藤川さんのキーワードに「距離」があるような気がします。教育普及では、距離は近づけるものと考えるのが普段の姿勢ですよね。よくわからないものとの距離をどう近づけるかを考える。でも藤川さんは、距離をどうやったら各々がそのまま自分のものにできるか、その測り方を一緒に考えようとしている感じがします。そこにある距離の存在を認識して、能動的に扱えるようにする仕方を考えるというか……。

「藤田道子 ほどく前提でむすぶ」(2021)

藤川──たしかに、「わかるはずだ」ということを前提にするのは違うな、と思います。一方で、私は案外すごくわかってほしいんですよね。作家の思いも展覧会の企画も、全部わかってほしい。チラシのデザインも、「何となくカッコいい」とかでは絶対に決めないで、伝えることにこだわります。「わからなくてもいい」というスタンスではなくて、絶対に届けたくて、展覧会ごとに想いを込めた手紙をずっと送り続けている感じなんです。でも、それでも力が足らずうまく届けられないことはよくあるんですけどね。

畑井──「わかる」「わからない」という言葉にすると、イチかゼロかという単純な世界に思えてしまいますが、じつはその間は伸び縮みもするし、「わかる」「わからない」のレベルはつねに変化していると思うんです。藤川さんや私は、その変化の部分に関心があるんじゃないかな、と感じます。たとえば対話型鑑賞★3においても、プログラムの最後に「いろんな意見が出て良かった」といったかたちでまとめられたりもするんですが、私は「そういうメソッド」になった途端になんかモヤモヤして……。

藤川──わかる。話していて、早い段階で「人それぞれだから」と言われたときのさ……。

畑井──わかる!(笑)

藤川──うん、「人それぞれ、は前提でしょう?」って思いますよね。そこから始めて、それぞれの違いに目を向けようとしているのだから。

だから、私は館内のお客さんもよく見ます。作品をどんな風に見ているのか、どういう動き方で展示を巡っているのか。「触れる」をテーマにした「ふれて すすむ まえへ ─音と光と香りとともに─」展(2020)★4も、「美術館まで(から)つづく道」展のある作品★5をダンサーのお客さんがとても綺麗に触るのを見たことから始まったものでした。外からではなく、そんな風にこの場所で、人の振る舞いを見ることから企画が生まれることが多いですね。

「ふれて すすむ まえへ ─音と光と香りとともに─」ダンサーの岡田智代氏によるパフォーマンスの様子[撮影:八幡宏]

「ふれて すすむ まえへ ─音と光と香りとともに─」ダンサーの岡田智代氏によるパフォーマンスの様子[撮影:八幡宏]

「ふれて すすむ まえへ ─音と光と香りとともに─」ダンサーの岡田智代氏によるパフォーマンスの様子[撮影:八幡宏]

「ふれて すすむ まえへ ─音と光と香りとともに─」ダンサーの岡田智代氏によるパフォーマンスの様子[撮影:八幡宏]

「ふれて すすむ まえへ ─音と光と香りとともに─」養護学校でのワークショップの様子[撮影:八幡宏]

「ふれて すすむ まえへ ─音と光と香りとともに─」養護学校でのワークショップの様子[撮影:八幡宏]

外に染み出す「美術館体験」

──美術館のなかで起こった具体的な体験を企画につなげる姿勢は、外部から話題の作家やテーマを持ってくる展覧会のつくり方とは対照的ですね。先ほどお話しされていた「振り返り」の重要性ともつながるものを感じます。

畑井──藤川さんが茅ヶ崎でやっていることの全体が、長いスパンで見たら、めっちゃ大きなインスタレーションみたいじゃないですか? 連続性を大切にされているから。

藤川──たしかに。言われてみれば、いつもこの場に美術館がある意味を問うているかな。つねに気になることも違和感もいっぱいあって。あと、この場所に来るまでの道のりも含めて全部美術館だと思っているから、その人がどうやってここまで来て、建物から一歩出た先をどんな風に見るのか、ということも考えます。だから、美術館をただのハコだなんて思っていないですね。ちゃんと日常に戻っていくような展覧会を開きたいなあって思っています。

──「美術館体験」の範囲をどう考えるかということですね。SNSやチラシで展覧会の存在を知って、予定を立てて、いろんな交通手段を使って美術館まで来て、帰宅後も展示のことにふと考えを巡らせたりする。藤川さんは、そうしたグラデーション的に日常に染み出している体験として、「美術館体験」を捉えられているんですね。

藤川──そうですね。その体験の全体について考えたいです。特に、都内だと一日でいくつもの美術館や展示を回ることができるけど、茅ヶ崎には美術館はひとつしかないし、そんなに展示スペースも広くはない。ここに来た人はそれだけの時間と距離をかけて来てくれるわけだから、その帰り道にどれくらいの贈り物をお渡しできるのかは考えますね。

──他方、コロナ禍では美術館を訪れることができない時期が多くありました。そんななか茅ヶ崎市美術館では、今年はじめに「ネットで楽しむ・つくる・アート体験」★6というオンラインプログラムを実施されましたが、畑井さんは前回の記事でもこの企画について、「コロナ禍で気になった他館の試み」として触れられていましたね。

畑井──実空間の展覧会やワークショップをいかにオンラインに転換するのかといった企画が多いなかで、藤川さんのやられたこのプログラムは、はじめからオンラインでどういうクリエイティビティが共有できるのか、といった視点で考えられた企画やと思ったんです。藤川さんのこれまでの企画との連続性も感じました。どんな風に考えたのか聞いてみたかったんです。

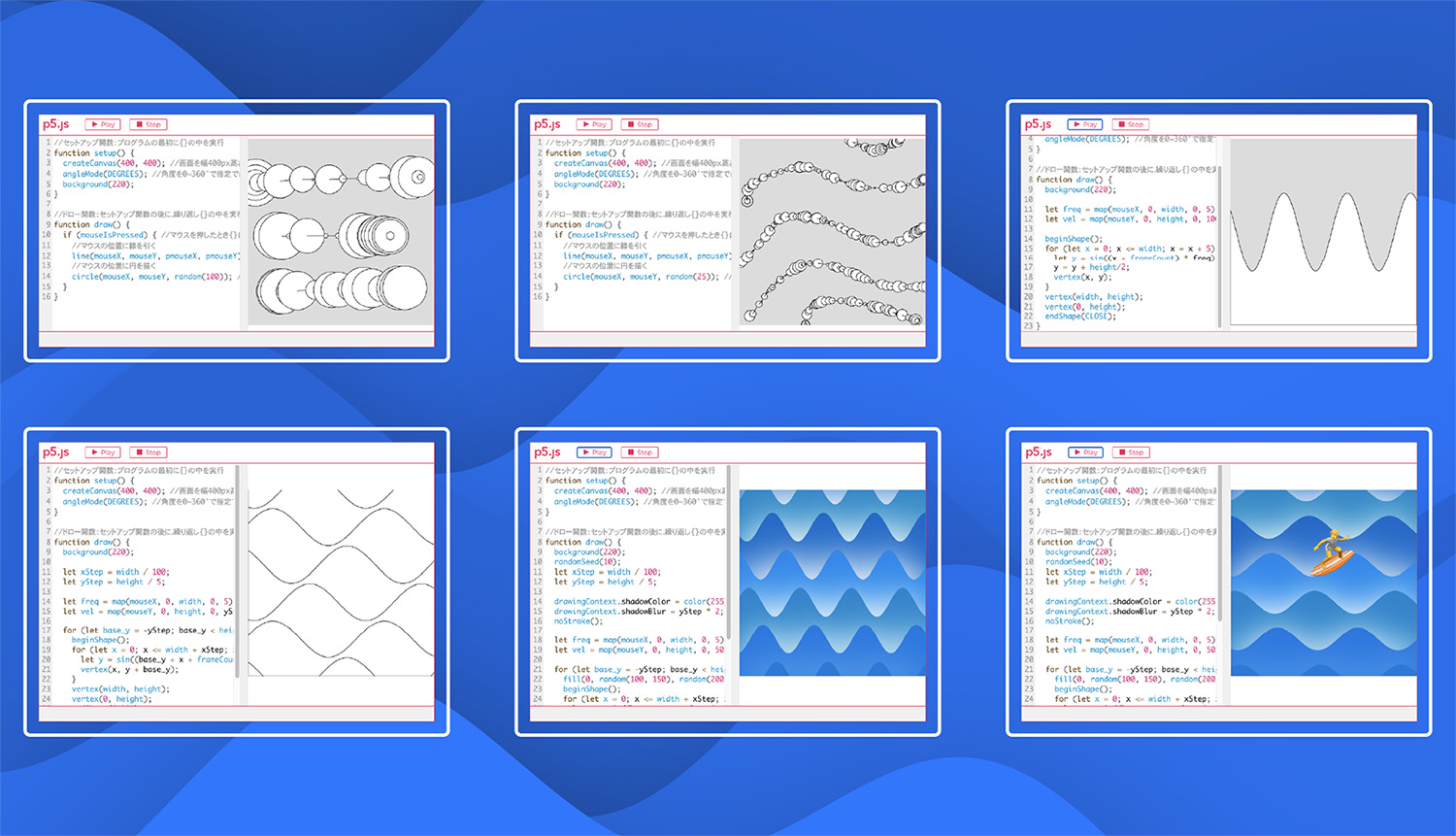

藤川──私は何でも「特性」というものが気になるんですね。この美術館じゃないとできないことをやりたいのと一緒で、オンラインでしかできないことを見せたかった。そこで従来の教育普及プログラムでは良いとされる「手づくり」や、「場や時間の共有」を今回は切り離して、参加者がそれぞれ個々に楽しめて、かつ、ネットやスマホの上でしかできないものをつくってほしいと三人のアーティスト(若見ありさ氏、高尾俊介氏、久世祥三氏)にお願いしました。その結果つくっていただけたのが、「クリックでよむアニメ絵本」、「クリックでつくる絵画」、「クリックで奏でるオルゴール」という三つのプログラムです。

高尾俊介《茅ヶ崎の海辺》(2021/「クリックでつくる絵画」より)

高尾俊介《茅ヶ崎の海辺》(2021/「クリックでつくる絵画」より)

高尾俊介《茅ヶ崎の海辺》(2021/「クリックでつくる絵画」より)

高尾俊介《茅ヶ崎の海辺》(2021/「クリックでつくる絵画」より)

従来の教育プログラムではつくったものを最後にお互い見せ合いますが、今回はつくったものを個々にプレゼントのように送り合うことはできるけれど、美術館を通した「共有」の仕組みにはこだわりませんでした。その意味でもオフラインとは考え方が全然違います。また、アーティストには、動画のように一方的に情報を浴びるのではなく、自分の身体の動きが反映されるものにしてほしいともお願いしました。人とは出会えないけど、作品を通して参加者がもう一度自分自身を感じるような体験になったらいいな、と思ったんです。やってみた実感としては、美術館に来られなくても美術館体験はしてもらえる感覚がありました。新しい展示室をもう一個手に入れた感じでしたね。

畑井──もうひとつの展示室を手に入れたというのはすごくしっくりきますね。現実の展示室の代替ではなくて、新しく場をつくり出していく取り組みやったと思います。

──「共有」にこだわらなかったというのも面白いですね。それは、藤川さんが求める美術館体験の一番手放しちゃいけない部分が、共有ではなくて、個に還るものであるということを示しているように感じます。

藤川──そうですね。教育普及ってやっぱりつながりたがる、みんなで「良かったね」ってなることが多いけど、「本当にそうなのかな」っていう気持ちがどこかであって。自分で持って帰れるものをちゃんと受け止めてもらえた方がいいんじゃないかなって思うときがあります。

──先ほどの言い方で言えば、「その人じゃないといけない」体験が重要だ、と。

藤川──そう! そこはこだわりたいところですね。

──これまで話されてきたような藤川さんの「美術館体験」観は、どういった経験からつくられてきたものなのでしょうか?

藤川──私の原体験で大きかったのは、高校生のときに広島市現代美術館で見た「リアル/ライフ イギリスの新しい美術」展(1998)でした。それまであまり美術館に行くことはなかったんですが、チラシに載っていたガーベラの花を使った作品に惹かれたんです。YBAs(ヤング・ブリティッシュ・アーティスト)★7世代のアニャ・ガラッチョという作家の作品なんですが、私が美術館に訪れたのが会期の終わりごろで、展示室ではすでに花は腐り始めていました。それを見て、チラシのものと会場の枯れたものの間に何があったんだろうって思って。そして、美術館から出た瞬間に、夕暮れの街の景色が本当にSFみたいにスパークするようにうわーって目に入ってきたんです。

すごくびっくりして、本当はバスで帰るはずの距離を歩いて帰りました。道中もいろんなものが目に入ってきて、世界にはこんなに見るべきものがあったのか、と。来たときのことは何も、美術館までの道すら覚えていないのに、です。この帰り道の素晴らしさたるや、そこで人生の見え方が変わったくらい衝撃的な体験でした。その後、私は建築を学んだんですけど、建築家と同じような景色を変える力、しかも、あっという間に変える力が美術にはある。もしも自分がそういう、人が「もっと見たい」とか、「もっと動きたい」と感じる展覧会を企画できたら本望だなとずっと思っているんです。

具体的な感覚から始める

──今日話していただいた展覧会には、視覚や聴覚や触覚といった感覚への関心が共通しているように感じます。最近のご関心はそのあたりにあるんですか?

藤川──そうですね。なんか、感覚にはすごく興味があります。

畑井──テーマの見つけ方やフットワークの軽さも含めて、そうした身体感覚へのこだわりは藤川さんのお仕事にとても強く感じます。仕事としては、ロジックで物事を取り上げることもできるじゃないですか。でも、自分の肌というか、皮膚感覚や経験みたいな生々しい感覚で美術を取り上げられているな、と。先ほどの藤川さんのインスタレーションという話にもつながりますが、そうした仕事の仕方になった理由は何だったのでしょうか。

藤川──都現美のような大きな美術館だと、教育普及の学芸員は年間100校くらいの学校の子どもと一緒に展覧会を巡るわけですよね。子どもたちと作品を見ながら、「どんな音がしそう?」とか「どんな香りがしそう?」とか「どんな季節だと思う?」とか、言葉でやりとりすることはすごく楽しいのですが、そうした交流はある程度の人材的な余裕がある美術館じゃないとできなくて、茅ヶ崎では難しいんです。でも、だからこそ、展覧会自体がしっかり問いかけて、キャッチボールができる内容にしたい。

あと、作品に接して刺激されている想像力を、「どんな香りがしそう?」と聞くことで言葉に戻してしまうことに対して、少し疑問もあります。いまの時代、そうではないかたちの作品体験もあり得ると思うんです。たとえば配布物で、「ふわふわしてる?」「固い?」などと問いかけるものはよくあるけれど、それは、実際には作品に触れられないから、視覚的な情報から想像して言葉にしようと誘っているわけですよね。でも、本当に作品に触ることができたなら、実際の温度や質感の体験から言葉を考えることができる。この二つの経験には、すごく違いがありますよね。

私は、後者みたいな展覧会ができるんじゃないかって思ったんです。これまで教育普及でたくさん言葉のやりとりをして、すごく楽しかった分、次を知りたいというのもあって。普段は美術館では展示物に触っちゃいけないけど、触ってもらう、匂いを嗅いでもらう。結果として触った人たちが言語化できなくても、その感覚を持ち帰ってもらう。そういう展示がしたくて、だから皮膚感覚と言われたことはすごい重要なことなのかなと思いました。

畑井──特に子どもの場合、言葉は交わしているけど、言葉通りじゃないことを伝えたいことはよくありますよね。私は前職の丸亀市猪熊弦一郎現代美術館で、同じように多くの学校団体を案内していましたが、その経験は大きかったんやなとお話を聞いていて思いました。3歳の子どもからシニアの方々まで、頻繁に人と関わり、展示室で人が展覧会をどういう風に体験しているかを見ていた。そういったことを経験しているかいないかは、その後の手つきに変わってくるんちゃうかなって思います。

藤川──うん、すごく関わっている気がしますね。

畑井──学芸員は美術館に入ったら、最初は半分くらいの時間を展示室で過ごした方がいいんかもしれませんね(笑)。そうしないと、どうしても言葉にできることだけで成り立たせた展覧会なり、企画なり、教育普及事業になってしまうのではないかなと思います。

美術館につながる、クネクネした道

藤川──一方で、言葉の重要性も考えるんです。私が言葉が大切だなと思うのは、ひとつには展覧会のタイトルについてです。私は展覧会タイトルをすごく考えるんですよ。タイトルって、もちろんアーティストと相談して決めていくのですが、ものをつくれない学芸員が唯一最初にメッセージを発することができる場所なんじゃないかなと考えているんです。

畑井さんがやられた目[mé] 展で、私がすごく良いなと思ったのは、そのタイトルだったんですね。「非常にはっきりとわからない」という言葉は、何でも受け止めてくれるじゃないですか。タイトルで「わからないことを積極的に体験してもらう」と、凛とした姿勢が示されているから、わかりやすいものが一切出てこなくても大丈夫になっている。

畑井──「非常にはっきりとわからない」は作家のつけた作品タイトルなんですが、まさに展覧会そのものを指し示していましたね。わからないことを「わからないこと」として受け止めればいいのだ、と開き直るのではなくて、自分自身もまだよくわからないから、一緒に「うーん、わからないですよね」と言い合えるような展覧会になればいいなという気持ちが私にはありました。

藤川──一緒に悩み続けられるというね。入口としてよくできているなあと思いました。

もうひとつ、私は展覧会によく詩人の方の詩を入れるんです。詩人の言葉には、そこから世界が広がるというか、言葉によって世界が香り立つ瞬間があって、それは代えがたいものがあると思うからです。展覧会の会場に、解説ではない言葉があるということ。作品を見て言葉にならない気持ちを持ったときに、文法や意味の正しさとは関係なく、自由に感覚を呼び起こすきっかけになってくれる詩の威力というのはすごく感じます。

私はもともとそんなに言葉が得意な方ではないのですが、その言葉への不安やもどかしさをもう一度揺るがしてくれるのが、詩の言葉だなと思っています。感じたことを、いろんな感覚を使って言葉に置き換えてもいいし、置き換えないまま帰ってもいい。言葉自体が感覚を呼び覚ますことがあるっていうのが詩の力なのかな、と。だから、触覚や視覚といった感覚と同時に、言葉の力も大切にしていきたいなと思います。

──いろんなお話をありがとうございました。最後に、藤川さんは今後、美術館のなかで10年先、どのようなことを考えていきたいですか?

藤川──なんか、「飛び石」みたいなことはできないというか、したくないなあと思うんですね。いきなり未来ではなくて、考えて振り返り、考えて振り返り、地続きで物事を考えていきたい。畑井さんが気づいてくれていることだけど、ひとつの展覧会の後に必ず何かがつながっていくというのがあるんですよ。いつも経験してきたことから次の課題や違和感が見つかる。そのなかから、いま同時代に生きている人に美術館がどういう世界を見せられるのかなって、ちゃんと考えて歩みたい。あまり遠くのことはまだわからないですね。

畑井──一緒一緒!

藤川──(笑)。茅ヶ崎市美術館に向かう道はすごくクネクネしているんですけど、まさにそんな感じかもしれないですね。右往左往しながらもちゃんとつながっているような、地続きの仕事をしていきたいと思っています。

(2021年6月2日取材)

★1──「美術館まで(から)つづく道」(茅ヶ崎市美術館、2019年7月14日〜9月1日)

★2──「藤田道子 ほどく前提でむすぶ」(茅ヶ崎市美術館、2021年4月3日〜6月6日)

★3──子どもの思考能力、対話能力の向上を目的に実践される対話による美術作品の鑑賞法。

https://artscape.jp/artword/index.php/対話型鑑賞

★4──「ふれて すすむ まえへ ─音と光と香りとともに─」(茅ヶ崎市美術館、2020年11月14日〜12月6日)

★5──MATHRAX〔久世祥三+坂本茉里子〕の作品《うつしおみ》(2019)

★6──「ネットで楽しむ・つくる・アート体験」(茅ヶ崎市美術館[オンラインプログラム]、2021年1月20日~2月28日)

★7──1990年代の英国で頭角を現わしたアーティストの一群のこと。

https://artscape.jp/artword/index.php/YBAs(ヤング・ブリティッシュ・アーティスト)

イラスト:三好愛

1986年東京都生まれ、在住。東京藝術大学大学院修了。イラストレーターとして、挿絵、装画を中心に多分野で活躍中。2015年、HBGalleryファイルコンペvol.26大賞受賞。主な仕事に伊藤亜紗『どもる体』(医学書院)装画と挿絵、川上弘美『某』(幻冬舎)装画など。著書にイラスト&エッセイ集『ざらざらをさわる』(晶文社)。

http://www.344i.com/

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)