いま知っておくべきアートワード50選

音を展示するという実践は1990年代に広く認知されるようになり、2000年代には国際的な流行や歴史の再検討を経て、次第にギャラリーや美術館、大学、作家集団、メディアといった組織・制度を整えてきている。昨年はニューヨーク近代美術館でも同時代のサウンド・アート作品を集めた「Soundings」展が開催された。カタログに書かれた音の展示の歴史やサウンド・アートという用語の成りたちは、近年次第に蓄積されてきたこの分野に関する認識をまとめたものだ。キュレーターのバーバラ・ロンドンによる次の文章はおそらく、この分野に関心をもつ多くの人が漠然と感じていることだろう。「(サウンド・アートが持っていた)カウンターカルチャーのエネルギーはコンテンポラリー・アートのなかで消費されてきた。音はメディウムとして周縁的なものではもはやなくなった。にもかかわらず、作家はかつてないほど音というメディウムに魅せられている。そのわけはおそらく、音はいまもポテンシャルに満ちていて、まだそれほど定義されていないからだろう」。

GIZMODO - Soundings exhibit at MOMA, NYC from Gizmodo on Vimeo.

1. オラリティーをめぐって

フリーズ・アートフェアの音部門であるフリーズ・サウンズや、ターナー賞、ヴェネツィア・ビエンナーレなどから近年の作品の評価を見ていくと、ひとつの傾向として声の語りによる表現への関心があるようだ。キャリー・スプーナー《A Space Left In For Heroes》(2014)はランス・アームストロングと女性マッサージの会話に伴奏をつけ、ケレン・シター《Constant State of Grace》(2014)は電子音と語りによって観客を半催眠状態に導こうとする★1。トリス・ヴォナ=ミッシェル《Postscript (Berlin)》(2014)は個人的な経験や物語を語る声をスライド・プロジェクションと同期させる。近年ではブルース・ナウマン、ジャネット・カーディフ&ジョージ・ビュレス・ミラー、ティノ・セーガルらの作品における声も印象深かった。語りが評価される傾向は英語圏以外の作家や観客にとってはハンディかもしれないが、シニギワ(松井茂、長嶌寛幸)《Roadside Picnic》(2012-2013)をここに並べることができる。こうした表現の一部は、作品をめぐる人間同士の関係性を重視する流れとも結びついている。

「AMC SOUND PROJECT 2012 -8channel Archives-」(冒頭がシニギワ(松井茂、長嶌寛幸)《Roadside Picnic》)

声を主題とする作品のなかでこれまで幾度も問われてきたのは、語りの特性を意味する「オラリティー(orality)」(「口頭性」とも訳される)という概念だった。しばしば参照されるのはウォルター・オング『声の文化と文字の文化』(藤原書店、1991)である。彼はオラリティーとリテラシー(書字の特性)を対比し、声から文字へというコニュニケーション史を描く一方で、声は人間の内面とより強く結びついていたと論じた。音と聴覚の文化の研究者には彼の議論を支持し、西洋文化における視覚の優位に対して聴覚の復権を訴える者も少なくない。しかし、こうした声の特権視に対してはかねてから批判も多かった。イエズス会神父であるオングの思想は経験的記述の体をなしているが、声を重んじるカトリックの伝統に則っている。また、オングによる声の特権視は、マーシャル・マクルーハンら多数の論者が共有してきた視覚と聴覚のさまざまな対比と不可分である。たとえば、視覚は出来事と距離をとり秩序をもたらすが聴覚は主体を出来事に巻きこむとか、視覚は知的だが聴覚は情動的であるといった対比がいくつもある。これに対して、ジョナサン・スターンはThe Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction(Duke University Press Books, 2003)でこれらの対比自体が神学的伝統に由来するものだと指摘した。彼はこうした対比を「視聴覚連祷(audiovisual litany)」と名づけ、何の経験的根拠もないと主張した。むしろ音響技術の発展とともに音はますます知的に分析され、秩序づけられてきた。

口を音響発生装置にするヴォイス・パフォーマンス、映像と音声の自明とされる結びつきを切りはなすヴィデオ・アートなどは、一方で視覚の優位に抗いながら、他方で声や音の伝統的特権の誘惑も遠ざけようとしてきた。これは先にあげた諸作品にも共有される問題であり、音を展示する実践全般の意義とも関わっている。たとえば、「Soundings」展に参加し、昨年日本で個展が開かれたハルーン・ミルザがマーシャル・マクルーハンの「聴覚空間(acoustic space)」という概念を参照するとき、視覚と聴覚の対比の困難さがまたくり返されていると感じた★2。

★1──下記のウェブサイトでスプーナーとシターの作品を聞くことができる。http://friezeprojectsny.org/sounds/

★2──「大和日英基金アートプライズ受賞記念展:ハルーン・ミルザ」(SCAI THE BATHHOUSE、2013年1月18日〜2月23日)

Haroon Mirza from The Wire Magazine on Vimeo.

2. 電子工作と物質文化

もう少し状況を概観してみよう。「Soundings」展と同じく昨年ニューヨークで始まった「Revolution per Minutes: Ten Years of Sound Art in China」展は上海でも開催され、今年は香港とヨーロッパでも予定されている。展覧会以外にも、今年5月にロンドンで「サウンド・アート・キュレーティング・カンファレンス」が開催され、バーバラ・ロンドンや、デヴィッド・トゥープ、マックス・イーストレイ、田中宇ら、近郊の大学に所属する作家が参加した。アカデミックな動きとしては、昨年はコロンビア大学大学院芸術学科に、今年はシカゴ美術館附属美術大学にもサウンド・アートの修士課程が設立された。後者の講師でもあるニコラス・コリンズが編集長を務める『レオナルド・ミュージック・ジャーナル』は昨年、サウンド・アートを特集した。サウンド・アートと関連の深い学際的研究分野、サウンド・スタディーズではマイケル・ブルとヴァイト・エルマンが編集する研究誌が来年出版されるようだ。

こうした現状における中心人物の一人であるコリンズの著作Handmade Electronic Music: The Art of Hardware Hacking(Taylor & Francis, 2006)の邦訳が昨年出版された。読者にDIY精神を吹きこむインストラクションが中心の本書は、Makeやパーソナル・ファブリケーションといった日本でも盛んな活動と結びついている。さらに、コラムではジョン・ケージやデヴィッド・チュードアらによる電子機器の使用から、ヒュー・デイヴィス、ミッシェル・ ヴァイスヴィッツらの創作楽器、リード・ガザラらのサーキットベンディング、刀根康尚らのグリッチなどの手法が多数紹介され、60年代から現在までの、コリンズの言葉で言えば「ハードウェア・ハッキング」による芸術の一群が見えてくる。この意味で、本書は音に関わる芸術の現在と過去をつなぐ役割をはたしている。その接点には先のミルザや、現在ICCに《Binatone Galaxy》(2011)を展示しているスティーヴン・コーンフォードらの作品があるのだろう。

Binatone Galaxy from Stephen Cornford on Vimeo.

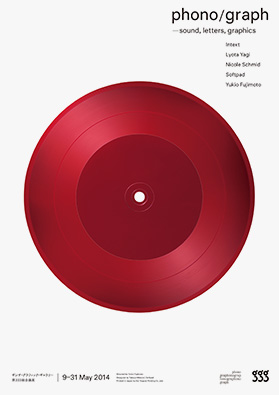

とはいえコリンズは歴史を物語ろうとしたわけではないし、集められた作品に大きな流れや断絶が認められるのか本書からはわからない。そこで、二つの支流を提案してみたい。藤本由紀夫、八木良太らは今年5月の「phono/graph - sound, letters, graphics」展で録音と文字、図形の関係を探り、城一裕によるレコードの再発明の試みは音響生産の過程を再考させる。こうした実践は、エルキ・フータモらが提唱してきた「メディア考古学(Media Archeology)」とも重なるかたちで、メディア史をさかのぼりながら新たな表現の可能性を見いだしていく。一方、コリンズが言及した作品の素材に注目すると、既存の楽器やオーディオから、音響機器ではないが音を出す装置、装置を構成する電子・機械部品、より簡素な器具、さらに動物の身体や植物、鉱物、自然現象へと拡散していく流れが見えてくる。こうした素材を組み合わせて視聴覚にまたがるコンポジションをつくりだす実践のひとつとして、今年2月の梅田哲也「0才」展をあげておきたい。どちらの動向においても、装置の実用性や象徴性ではなく、装置同士のネットワークや、物質が人間にもたらす影響が重視される。こうした実践と、人類学や社会学における物質文化の再検討との関連をみとめることもできそうだ。

左=ニコラス・コリンズ『Handmade Electronic Music──手作り電子回路から生まれる音と音楽』(久保田晃弘監訳、船田巧訳、オライリージャパン、2013)

右=「phono/graph - sound, letters, graphics」(ギンザ・グラフィック・ギャラリー、2014年5月9日〜31日)

梅田哲也、空き家のための試作@Breaker Project

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)