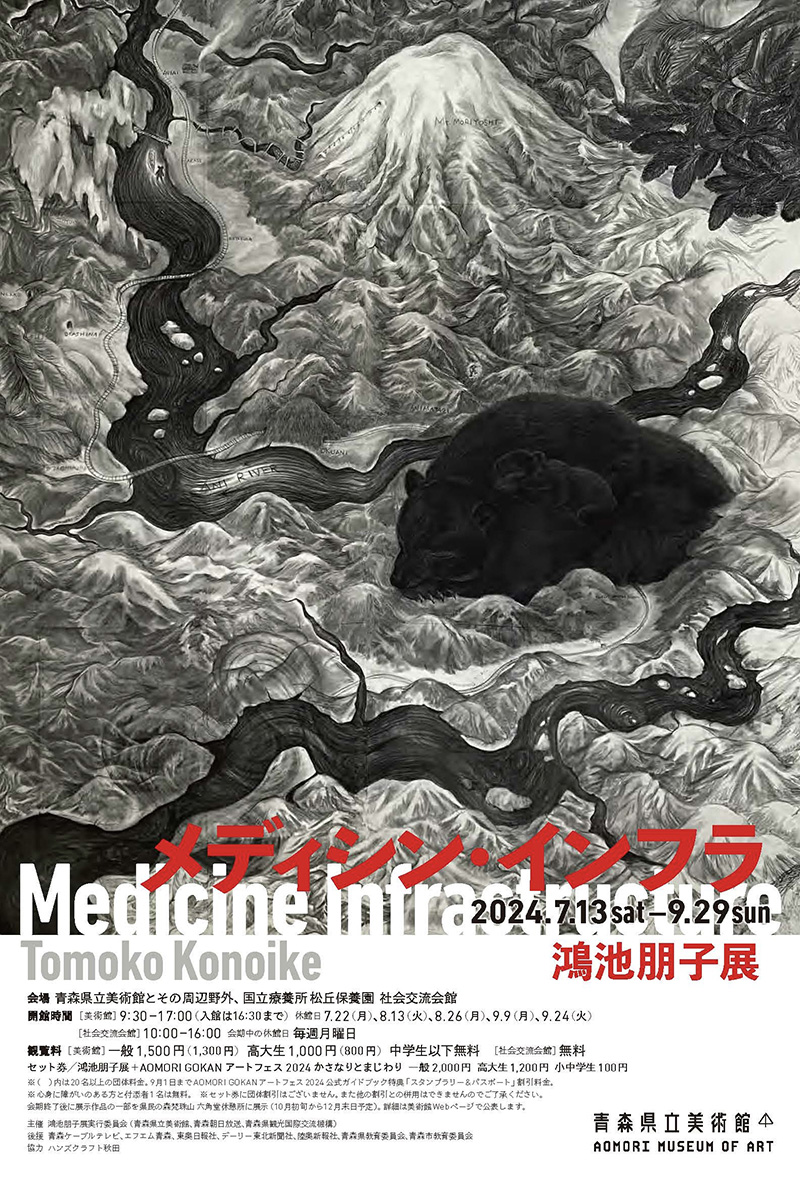

青森県立美術館で2024年7月から開催されている「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」(2024年9月29日まで)は、2022年7〜9月に高松市美術館、同年11月〜翌年1月に静岡県立美術館で開催された「みる誕生 鴻池朋子展」を引き継ぐ「リレー展」の終着地点でもあります。

美術館の間で手渡されていくのは鴻池氏の作品だけではありません。美術館を取り囲む、これまで当たり前とされてきた制度やシステムへの問いかけや揺さぶり、そしてそれらを再度見つめ直したうえで実践される、鑑賞者の感覚を拡張・解放する無数の「しかけ」の存在です。

さまざまな身体の可能性をもった人々を美術館に招き入れ、会場を移すごとに作品や関連企画、協力者の面々にも多分に変化を孕みつつ繰り広げられる、旅の一座のようでもあった本展。そのフィナーレを前にして、各開催館の担当学芸員である高松市美術館の毛利直子氏と石田智子氏、静岡県立美術館の川谷承子氏、青森県立美術館の奥脇嵩大氏に、本展が美術館にもたらした変化や気づきを振り返っていただきました。(artscape編集部)

聞き手・構成:杉原環樹

[座談会前編「制度の“凝り”を解きほぐす、抜け道のような方法は」はこちら]

展示室を出て、館の環境を改めて探索する

──前編では、鴻池朋子さんのリレー展が立ち上がった経緯や、その展示が孕む既存の美術館への問いかけについてお話を伺ってきました。そのなかでも触れられたように、静岡県美では今回、過去一度も使ったことがなかったという美術館の裏山を大規模に展示へと組み込んでいました。裏山を使うことになった経緯を聞かせていただけますか?

川谷──鴻池さんは展覧会をやるにあたり、静岡県美の中に何か関心をもてることはないかと館内をくまなく探していました。そのとき、私が昼休みに裏山へ行くという話をしたんです。当時は美術館の中で一日中仕事をしていると、息苦しくて、昼休みになると裏山に歩きに行っていました。お昼ご飯の後の30分間裏山を歩いて帰ってくると、身体が循環して気分も晴れるというのかな。そういう話をしながら鴻池さんと一緒に裏山を歩いていたら、ぐんぐん足を踏み入れていくんです。多分鴻池さんは、私のめぐりが悪くなっている状況に興味を惹かれたのではないかと思います。

そこから、裏山も使うという選択をするまではすごく早かったですね。私は昼休みにしか来ないから奥まで入ったことはないけど、鴻池さんはその先までどんどん進んでいき、途中、木になっているみかんを、もぎ取って歩きながら食べたりしていて、やっぱりちょっと違うなと思った。そこからは鴻池さん、静岡に訪れるたびにひとりで道を探して、ルートを決めてきたんです。

静岡県美の裏山(静岡県美「みる誕生 鴻池朋子展」より)[撮影:永禮賢/©静岡県立美術館]

静岡県美の裏山(静岡県美「みる誕生 鴻池朋子展」より)[撮影:永禮賢/©静岡県立美術館]

静岡県美「みる誕生 鴻池朋子展」より[撮影:永禮賢/©静岡県立美術館]

静岡県美「みる誕生 鴻池朋子展」より[撮影:永禮賢/©静岡県立美術館]

──裏山はすぐに使えることになったんですか?

川谷──いや、実は土地の所有者がわからなかったんです。それで、私と総務課の担当で役所まで行って、地図や台帳を調べたら、山の部分によって管轄が分かれていたので、さらにその部署まで交渉しに行きました。鴻池さんは「やりたい」と言うだけで、動くのは私たち……なんて言ったら怒られちゃうかもしれないけど(笑)、でも、あの静岡会場で何が良かったかと言えば、やはり裏山まで会場を広げたことが最高に良かったといまでも思います。

この裏山には後日談があって、今年開催した「天地耕作 初源への道行き」(2024年2月10日〜3月27日)という展覧会でも裏山を使ったんです。「天地耕作」は1988年から2003年にかけて活動したアートプロジェクトなのですが、1989年に、静岡の美術家が自主的に開催した展覧会のなかで天地耕作の人たちがこの裏山を展示場所として使っていたんですね。過去とのつながりで、鴻池さんの展覧会から約1年後に、このたびは美術館の企画展のなかで裏山を使った展示が再び行なわれました。これまで展示場所として認識してこなかった裏山での展示が続いたことは、われわれの館にとっても、潜在的な場所の可能性を認識させてくれるきっかけになりました。鴻池さんが美術館の領域を切り拓いた感じはありますね。

静岡県美「みる誕生 鴻池朋子展」の翌々年(2024)に同館で開催された企画展「天地耕作 初源への道行き」より、裏山を使った展示風景[©静岡県立美術館]

静岡県美「みる誕生 鴻池朋子展」の翌々年(2024)に同館で開催された企画展「天地耕作 初源への道行き」より、裏山を使った展示風景[©静岡県立美術館]

──美術館のスタッフも、実はすぐ隣の裏山のことはよく知らなかった。鴻池展を通してその解像度が上がったというのは、とても開放的なエピソードですね。

ほかの皆さんは、鴻池さんとの関わりを通してハッとした体験はありましたか?

毛利──ひとつは、前編でも触れた、アーティゾン美術館の展示に出品された《襖絵(地球断面図、流れ、竜巻、石)》(2020)を借りようとしたときのことです。この襖絵は巨大なもので、私は当初、星や水や竜巻などが描かれたその全体を借りて、固定の展示ケースに展示しようとしていました。けれど、鴻池さんが「毛利さん、もうヴィジュアルに頼るのはやめましょう」とおっしゃったんですね。それで結局、襖絵のうちもっとも絵画から遠く、石が突き刺さっているという、物質性と空間性が際立った部分だけを借りることになったのですが、その言葉は印象的でした。

鴻池さんって、ヴィジュアルのつくり方も果てしなく上手い方だと思うのですが、視覚に頼らない展覧会を今回はつくるのだ、と。そこから自分を振り返ると、確かに派手なものや華やかなもの、視覚的に驚きのあるものなど目が喜ぶ絵画的なものに重きを置いていたんだなと気づきましたね。

もうひとつは、先ほどの川谷さんのお話にもつながりますが、高松でもまず、展覧会にあたり美術館じゅうをご案内しました。その最後に、地下の資料倉庫へ行ったのですが、そこに高松市美が建設された1980年代当時の、もう誰も見向きもしていなかった手描きの設計図や採掘した土のサンプルがあって。それを見つけたときは、本当に宝物を探し当てた人のように喜ばれて、「これも展示しましょう」と。

──観客がまず目にする、エントランスホールの壁に展示されていましたよね。

毛利──そうですね。私たちはずっと展示室の中で展覧会を開いてきたわけですが、実はその建物は、こうした土の上に、こうした造りでできているのだ、と。そのことを示す30年間眠っていた資料が、鴻池さんを介してエントランスホールの壁で風に揺れている。美術館の生まれたときの記憶が生き返ったように感じました。

エントランスホールでの展示風景。奥の壁面に展示されているのが、同館の建設当時の設計図や資料など(高松市美「みる誕生 鴻池朋子展」より)[撮影:永禮賢]

生きたやりとりの場としての美術館

──展示をするうえで、「美術館全体をしっかり見る」「展示室の中だけで考えない」というのが鴻池さんの基本姿勢なんですね。以前インタビューした際も、展示室というデザインされたハコのなかだけで仕事をしていたら“ヤワ”になってしまうと話されていました。

奥脇──美術館をあらゆる角度から見ないとプランを立てられないと言われていましたね。青森県美の展示は、結果的に展示室と建物の入り口付近に収まったのですが、実は途中までは、静岡会場と同じように、美術館の裏の崖を使うものや、普段は使っていない美術館の屋上に、鳥に見せるための作品を置こうという案もありました。鴻池さんのなかで鑑賞者は人間に完結していない。それも面白いなと思いました。

鴻池さんって、動物と人間の境を自在に行き来している印象があります。ひとつ印象的だったのは、青森会場で展示室の床を掘り、そこに鴻池さんがつくった動物の糞の模型を置くというプランを進めていたときのことです。

青森県美の壁や床の一部は、隣にある三内丸山遺跡との関係もあり、土っぽい質感のものになっています。設計者の青木淳さんのところに行き、「床を

──コンクリートの上に、顔料で土っぽく表面が仕上げられているだけというのが、「絵画的」ということですね。

奥脇──そうです。おそらく鴻池さんとしては、床を斫ってボコボコにすることで、美術館という制度の抜け道とか、動物の抜け穴の気配みたいなものを出せると考えていたのかなと思うのですが、そこまで効果が上がらなかった。むしろ、青木さんが「原っぱ」と呼んだ、展示室の内と外をつなぐことを狙いとしたような展示室も絵画というイリュージョンの延長であって、美術のメディウムとして回収されてしまうものだった。美術館という制度の限界を感じさせ、それでもなおどう抜け出し得るかについて考えさせられました。

斫って掘られた展示室の床(青森県美「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」より)[撮影:杉原環樹]

斫って掘られた展示室の床(青森県美「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」より)[撮影:杉原環樹]

もうひとつ印象的なのが、青森では会場に手書きの要素がとても多いことです。一般的に展示室内の文字情報は、きちんとレイアウトをして「映える」ようにするものですよね。もちろん今回も、各部屋の概要パネルなどは印刷したのですが、それ以外の、「ここに座って休んでください」とか、「この作品は触ることができます」といったアナウンスは、鴻池さんが仮に手書きしたもののままで「今回はこれもアリだね」ということで、それを使うことにしたんです。

実際そうしてみると、観客との間で何かを伝え、伝えられという感覚が、平面化された情報よりも、手書きの方が解像度を伴って伝達されることに気づきました。手書きの要素が作品の延長として空間の肌理をつくっている。そこに至るやりとりも含めて、展覧会という場を、はみ出す力を孕む場として設計していることに気づかされました。人と地続きの言葉のやりとりというか、ちゃんと生きて働く場所として美術館を捉える、そのまなざしは勉強になりましたね。

展示空間内に点在する、鴻池氏が自ら手書きしたガイド(青森県美「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」より)

展示空間内に点在する、鴻池氏が自ら手書きしたガイド(青森県美「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」より)

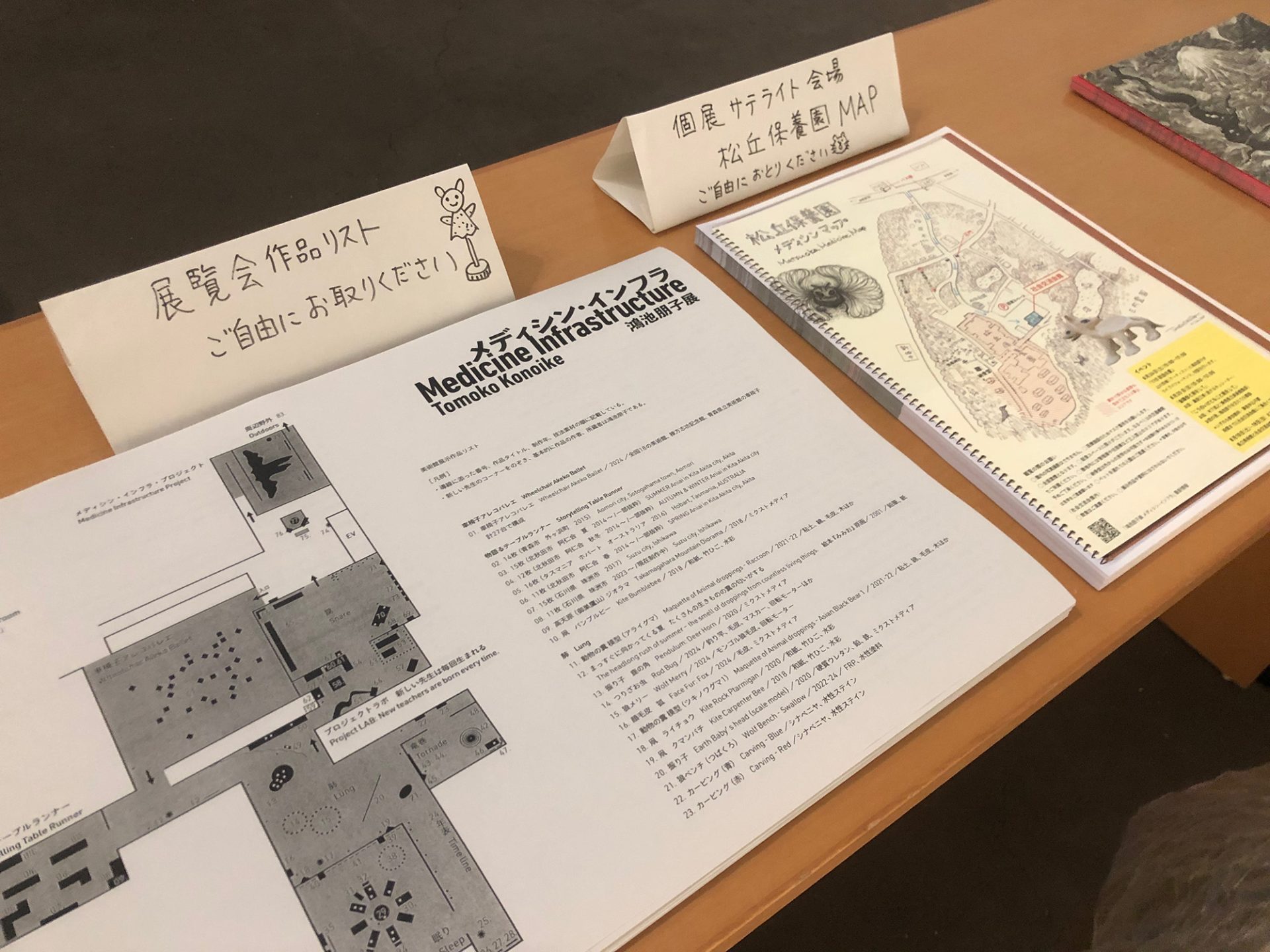

作品リストは美術館展示の出口で配布された(青森県美「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」より)

作品リストは美術館展示の出口で配布された(青森県美「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」より)

問いの当事者として全国を巻き込む

──青森の「メディシン・インフラ」展では、全国18の美術館・博物館と、青森県内の棟方志功記念館から車椅子を借り、観客がそれに乗って会場を巡るというしかけもありました。ここで鴻池さんから各地の美術館に連絡を取る役割を任されたのが毛利さんだったそうですね。

毛利──2022年の高松の展覧会で、歴史学者の木下知威さんと鴻池さんの「筆談ダンス」という筆談トークを行ないました。そのとき、木下さんに勧められて、鴻池さんが車椅子で登場したんです。鴻池さんはそこでふわっと重力がなくなるように体が軽くなったそうで、おそらくその頃から車椅子というものが頭にあったのだと思います。また、青森県美のアレコ・ホールにあるシャガールの絵のひとつに、白い馬の下半身が車輪になって疾走する絵があり、それが車椅子に見えたそうなんです。そうした要素が重なり、車椅子を集めるプロジェクトにつながったようです。

そこで声をかけていただき、奥脇さんが正式に依頼する以前の部分、全国の美術館に車椅子を貸してほしいと連絡し、内諾を取る部分を私が担当することになりました。最初はなぜわざわざ美術館から借りるのだろうと思ったんです。車椅子が必要なだけなら、レンタルでも事足りるわけですから。高松の場合もそうですが、同じ役所内でさえも備品の貸し借りは大変なんです。他館から備品を借りるなんてできるのかなと、当初は不安でした。

だけど、結果としては、声をかけた美術館のうち半分はOKしてくれたんです。そもそもプラン自体に「何かあるぞ」というワクワク感があるし、各車椅子には鴻池さん指示のもと「〇〇美術館」というプレートが付けられたのですが、実際に青森県美を訪れ、自分たちの館の車椅子を探す楽しみや、違う土地で使われていることの感動もあったそうです。そこで気づいたのですが、なぜ美術館から集めたかと言えば、そのことで各地の学芸員がこのリレー展の関係者となり、この展示が発する美術館への問いの当事者になるからだと思うんですね。

青森展の会期初日に開催された、鴻池氏(左奥)と奥脇氏(左手前)によるオープニングトークの様子(青森県美「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」より)[撮影:小山田邦哉]

青森展の会期初日に開催された、鴻池氏(左奥)と奥脇氏(左手前)によるオープニングトークの様子(青森県美「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」より)[撮影:小山田邦哉]

車椅子それぞれに付けられたプレート(青森県美「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」より)[撮影:杉原環樹]

車椅子それぞれに付けられたプレート(青森県美「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」より)[撮影:杉原環樹]

──なるほど。貸し借りという業務を通じて、この問いのなかに巻き込んでしまおうといわけですね。だけど、連絡の担当を高松の毛利さんに託したのはなぜだったんですかね?

毛利──今回のリレー展の学芸員のなかで年長だからでしょうね。多分この人が全国の学芸員を一番多く知っているだろうと思われたのだと思います。

奥脇──鴻池さんは、「リレー展だからね」とおっしゃっていましたね。高松、静岡は一昨年に終わっているけど、リレー展なんだから、個々の学芸員の経験ややり方のなかでつながり得るものは別の会場でも生かしていこう、と。

毛利──皆さんも歳を重ねたら自然に集まるような情報なんですけどね。

──でも、毛利さんのなかに蓄積されているネットワークやデータを利用しようという発想自体がとても面白いですね。そもそもなのですが、美術館にとって館の車椅子とはどういった存在なのでしょうか? よく入口などに置かれているのは目にしますが……。

毛利──確かに美術館にとって自館の車椅子は不思議な存在で、車椅子ユーザーの方はご自分の車椅子で来館されるので、美術館のものはあまり使われないんですよね。高齢の方が多い展覧会では貸し出しが増えますが、正直、私も恥ずかしながら自館に何台があるのかは咄嗟にわからなかった。普段深く気に留めている存在ではないとは言えると思います。

石田──美術館にある車椅子の多くは、宝くじの収益金からの寄付なんですよね。

──そうなんですか?

石田──車椅子やベビーカーといった、予算にかかわらずあるべきものを、宝くじの収益金で寄贈するんですね。なので、特に公立美術館には車椅子があって。ただ、言われた通り、そこまで使われないので、車椅子の研究もされている木下知威さんなどが見るとすごく古い型のものがあるそうです。今回の試みは、そうした制度的な背景も考えさせますよね。

毛利──そうですね。何より、私も車椅子に乗って鑑賞したのですが、身体が拘束される一方で、すごく自由で、身体が解放されるのを実感したんです。見たいと思う場所に自分の力で行くことがとても新鮮だった。普段も自分の足で歩くわけですが、効率化されたルートを無意識に辿っているときには感じたことのない自走感を感じました。鴻池さんはよく「あとは自分の身体しかない」とおっしゃっていますが、まさにその通りで、自分の身体を変えるとものの見方も変わるのだという確かな手応えがありました。

学芸員も移動することで広がる「薬の道」

──学芸員のネットワークを生かすということで言うと、石田さんも、同じ高松市美の教育普及担当の福田千恵さんとともに「旅する学芸員と指人形一座」を名乗り、青森の展覧会場で、指人形が鴻池さんの経歴などを紹介する紙芝居をやられていましたね。

石田──青森では鴻池さんと関わりのある15組が研究や作品を発表する「新しい先生は毎回生まれる」という取り組みがあり、その一環で展示をしてほしいと声をかけられました。2022年に高松の個展が終わってからも、高松市美のコレクション展で「みる誕生会」をしたり、高松の視覚障害者協会の方たちと鴻池さんとで大島(香川県)にある散策路の作品《リングワンデルング》(2019)を歩いたり、いろいろとご一緒していて、鴻池さんにはそのような作品を使った教育普及の取り組みを青森で発表してほしい、と言われました。

展示は青森で展示している通りなんですが、福田さんと「せっかくなのでワークショップもしたいね」という話になって、鴻池さんと奥脇さんに提案しました。最初は展示を見に来た人に指人形を触ってもらうという内容でしたが、鴻池さんが私たちのイベントに「旅する学芸員と指人形一座」と名づけたことで、その経緯を知らない人たちから「何をするか楽しみ」と言われ始めて、どんどんハードルが上がってしまって(笑)。改めて福田さんと相談し、「一座」の名に恥じぬものにしようと、鴻池さんの経歴を「トンビフクロウ(指人形)」が「毛皮(指人形)」に紹介する物語をつくって、紙芝居を自分で描いたんです。

「旅する学芸員と指人形一座」として、高松市美の石田氏が同館の教育普及担当・福田千恵氏(写真右)とともに青森展の会場で行なった紙芝居の様子

「旅する学芸員と指人形一座」として、高松市美の石田氏が同館の教育普及担当・福田千恵氏(写真右)とともに青森展の会場で行なった紙芝居の様子

──鴻池さんに「紙芝居を」と言われたわけではなく、ご自身で描いたんですね。

石田──まったく言われていないです。むしろ直前まで何をするか知らせませんでした。なぜ紙芝居かというと、鴻池さんが「新しい先生は毎回生まれる」の参加者に、「自分の過剰なものを全部吐き出してほしい。ここは私の展示室なので遠慮しないでほしい」と話されていたので、通常は学芸員もやらないようなこともやっていいんだと思ったんです。あと以前、鴻池さんが「人に絵を描いてもらうと嬉しい」と話されていたので、それなら自分の下手くそな絵でも喜んでもらえるのではないか、と。

高松の記録集をつくった際、鴻池さんは自分の過去を紹介することに意味を見出せない、と話していました。でも、今回の展示では、自身の歩みを振り返るようなことをしている。その変化に乗っかろうと思ったのと、観客の皆さんも鴻池さんの経歴を知っていた方が展示を面白く見れると思ったので、その歩みを紹介する内容にしました。

──青森の展示室に入ったら、石田さんと福田さんがまるで路上でするように紙芝居をやられていたので驚きました。しかも、お二人は高松の学芸員。毛利さんの車椅子の連絡係もそうですが、このリレー展では前の開催館の学芸員が、その後もキャラバンのように、遠方へ展示を手伝いに来ていることが印象的です。先ほど奥脇さんからは「学芸員の経験をつなげる」というお話もありましたが、実際にやられている側としてはどんなことを感じましたか?

石田──美術館ってどの館もある程度は同じようなルールで動いていると思っていたのですが、実際に訪れて観察してみると、ルールが違ったり、人間関係も違ったりするんですよね。私もいくつかの職場を経て高松で働いているので、それは理解していたつもりですが、改めてそのことを感じました。例えば、教育普及担当ひとつを取っても、完全分業になっている館もあれば、担当はいるけど持ち回りのところもあるし、展示担当の学芸員が兼務している場合もある。それも話では知っていたけど、一緒に活動すると、それぞれのメリット・デメリットが見えてきます。「美術館によって違う」とわかることで、自分の館のルールはこういうものだったのだと振り返ることができたり、前の経験をもった人が次の館に手伝いに来ることで、お互いのやり方を混ぜ合わせることもできるのかなと思います。

奥脇──冒頭にお話がありましたが、そもそも石田さんは高松の展示が始まる2〜3カ月前にいきなりサポートに入られたわけじゃないですか。それは高松では普通なんですか?

石田──それは私が勝手にやっただけですね。鴻池さんが下見に来られたときに、たまたま副担当の学芸員がいなくて、私も立ち会うことになりました。そこからお手伝いが始まった感じです。展覧会づくりは大変なものなんですけど、以前からもう少しどうにかならないのかなと思っていて。「そのときはみんなボロボロになって大変だったけど、後から考えると良かった」ではなくて、準備中から、関わる人みんなが「大変だけど、楽しいし良い展覧会になる」というふうにならないのかなと思っていたんです。なので、鴻池展は担当でも何でもないんですけど、毛利さんが大変そうだったので、見逃せないと。そして、少しお手伝いに入りだすと、鴻池さんも本当に大変そうだったのがわかりました。なので、図々しいけど、入れてもらいました。それを許してくれる空気が高松市美にあったんだと思います。

奥脇──そうした部分の動き方は、自分の館でも見習わないといけないと思うし、影響を受けている部分は間違いなくあります。先ほどの、監視員さんや清掃の方もアクティブになる話(※前編参照) ではないけれど、こうして学芸員自身も影響を受けて変わっていくこと自体が、この展示の構造の一部なんでしょうね。自分としては、鴻池さんが言う「メディシン・インフラ(薬の道)」とは、人が社会のなかで互いの活動を十全に発揮するべく、美術館とその活動を足がかりに鴻池さんによって仕掛けられた抜け道構造のように感じています。抜け道をくぐり抜けた鴻池さんからリレーされたバトンはさまざまな人に渡り、いまもどんどん広がっているんだと思います。

青森県美での展示ゾーンのひとつ、「竜巻」の部屋(青森県美「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」より)[撮影:artscape編集部]

青森県美での展示ゾーンのひとつ、「竜巻」の部屋(青森県美「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」より)[撮影:artscape編集部]

「竜巻」が去った場所に立って

──本日は面白いお話をたくさんありがとうございました。最後に、今回のリレー展の経験がご自身の学芸員としての活動に与えたものや、美術館の考え方にもたらした変化などあればお聞きできますでしょうか?

石田──このリレー展に携わるまで、私には美術の世界に対するちょっとした不信感や矛盾の感覚があったんです。制度的に仕方ないことではありますが、権威主義な部分がありますし、作品が扱うテーマは立派で社会的に意義のあるものばかりなのに、現場ではそれと真逆のことが起きていたりする。現代美術が表現しているものって一体何なんだろうという思いがあったんです。

ただ、鴻池さんと仕事をするなかで、不信感や矛盾を感じたら、周りのことを気にせず、解決策を自分で考えて動いた方がいいと思ったんですね。これまで私は、「自分が感じているこの疑問を、周りの人は感じていないのかな?」と考えて、勝手に自分で諦めてしまうところがあったんですけど、それは周囲の人や美術館業界を権威的に感じていたから、自分も権威主義に陥っていたからなんだと思います。でも鴻池さんって、少しでも違和感や矛盾を感じたら絶対に見逃さないですよね。その姿勢を見て私は変わることができて、それが今回の展示でも紹介している、美術館の外に作品を持っていく「お出かけ美術館」につながりました。

石田氏が展覧会企画のかたわら教育普及事業のひとつとして実施する「お出かけ美術館」でも、鴻池氏の「指人形」が登場

石田氏が展覧会企画のかたわら教育普及事業のひとつとして実施する「お出かけ美術館」でも、鴻池氏の「指人形」が登場

奥脇──鴻池さんが青森での展示に際して、静岡県美の木下直之館長に「私の画材になってください」と参加をお願いしたエピソードがあるのですが、僕ら学芸員もそうした画材のひとつなんですよね。指人形の一座をしたり、こうして展示を一緒に準備させてもらったりするなかで、お互いを知り、みんなが少しずつ変わっていく。僕らの勝手に動く身体と鴻池さんの手が重なって、交わるところに生まれる大きな絵のようなものが「メディシン・インフラ」である、という言い方もできると思います。

冒頭でもあったように、このリレー展が始まる際、僕は、「青森に来る頃は鴻池さんの作品がなくなっていてもいい」と話しました。流れのなかでふと口をついて出た言葉ですが、実際にこのリレー展の肝は、動きながら変わり続けていく鴻池さんの「変化」そのものだったし、その変化を受け止めながら補足する場所としての美術館のあり方だったと思います。そしてその意味では、空っぽの状態こそが美術館にふさわしい、と想像してみてもいいと考えています。

今回青森では、美術館以外に青森市内にあるハンセン病療養所「国立療養所 松丘保養園」の社会交流会館をサテライト会場に使っていますが、鴻池さんがそこを「がらんとしているのがいい」とよく言うんですね。実際モノが少なく、窓から見える森やお墓、その奥の八甲田連峰までが一体的に感じられるハブ的な空間なんですが、美術館もこんなふうにならないか。モノを集めて制度内に閉じ込めるのではなく、むしろその土地の現実のなかに作品やアートを開放していくことで地域との関わりしろをつくり出し、結果として生まれる地域と作品双方の変化を記録し伝える場としての美術館の可能性もあるのではないか。そんなことを想像しています。

「国立療養所 松丘保養園」社会交流会館での展示風景(青森県美「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」より)[撮影:小山田邦哉]

「国立療養所 松丘保養園」社会交流会館での展示風景(青森県美「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」より)[撮影:小山田邦哉]

川谷──私自身の変化としては、巡回展の話をいただいた時点では、《ナイファーライフ》(2000)などの鴻池さんの絵画作品に喜びを感じた鑑賞経験が原点にあり、それが原動力となって展覧会の開催を美術館に働きかけたという経緯がありました。しかし、いざ展覧会に参加することになり準備に首を突っ込んでみると、絵画を純粋に楽しむ場所からは遠いところへ連れ去ろうとする竜巻に飲まれ、気がつけば展示室から離れた裏山で、連続する大木をくぐり抜けて傾斜の激しい坂道を滑らないように神経を尖らせながら歩く、みみおの分身のようになっている自分がいました。

展覧会の準備期間中の極限に追い込まれた状況のなかで、裏山の小径を何度も何度も歩いて経験した、全身で「みる」感覚は、展覧会が終わり1年半経ったいまでも身体の中に残っています。脳の中に新たな神経伝達細胞が増えたのではないかとさえ思うほどです。美術館としては、ハンセン病の療養所菊池恵楓園の絵画クラブの作品を、コレクションと並べてガラスケースの中に展示しました。この作家の意図によってもたらされた経験は、美術館とは何か、美術とは何かという根源的な問いの種を蒔いていきました。これからの美術館の活動に少なからず、影響を与えることになると思います。

高松展でも展示されていた、大島のハンセン病療養所「菊池恵楓園」の絵画クラブ「金陽会」メンバーの作品と、静岡県美のコレクションが並ぶ展示室(静岡県美「みる誕生 鴻池朋子展」より)[撮影:永禮賢/©静岡県立美術館]

高松展でも展示されていた、大島のハンセン病療養所「菊池恵楓園」の絵画クラブ「金陽会」メンバーの作品と、静岡県美のコレクションが並ぶ展示室(静岡県美「みる誕生 鴻池朋子展」より)[撮影:永禮賢/©静岡県立美術館]

毛利──「美術館の“凝り”」という鴻池さんの言葉を紹介しましたが、私自身、美術館に長くいることで、いろんな凝りをまとっていたんだと思います。凝り固まった身体って、そんな簡単にはほぐれないし、ほぐれたとしても、またすぐ硬くなってしまうものだけど、鴻池さんの展示に関わるなかで、自分自身の変化や、美術館の別の可能性を感じられたのはとても大きな経験でした。特に鑑賞者のことですね。美術館は鑑賞者に何を、どのようなことを伝えることができるのか。それをより考えるようになりました。同時に、このリレー展を通して、鑑賞の旅をしている鑑賞者の想像力をより信じることができるようにもなりました。

鴻池さんのことを「竜巻みたいな人」と言いましたけど、竜巻って、去ったから終わりではなくて、その場には余韻が残るものですよね。リレー展はもうすぐいったんの終わりを迎えますけど、まだその余韻は自分の身体の中に残っている。それを強く感じています。

(2024年8月29日取材)

高松市美術館「みる誕生 鴻池朋子展」(会期:2022年7月16日~9月4日)

静岡県立美術館「みる誕生 鴻池朋子展」(会期:2022年11月3日〜2023年1月9日)

青森県立美術館「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」(会期:2024年7月13日~9月29日)

※青森展の準備期間中に収録された対談連載「もしもし、キュレーター」、奥脇嵩大氏(青森県立美術館)がゲストの回はこちら。

前編:https://artscape.jp/study/moshi/10189449_21766.html

後編:https://artscape.jp/study/moshi/10189941_21766.html

ほか関連記事

美術館からの逃走──「みる誕生 鴻池朋子」(高松会場)と大島での展示|橘美貴:キュレーターズノート(2022年10月15日号)