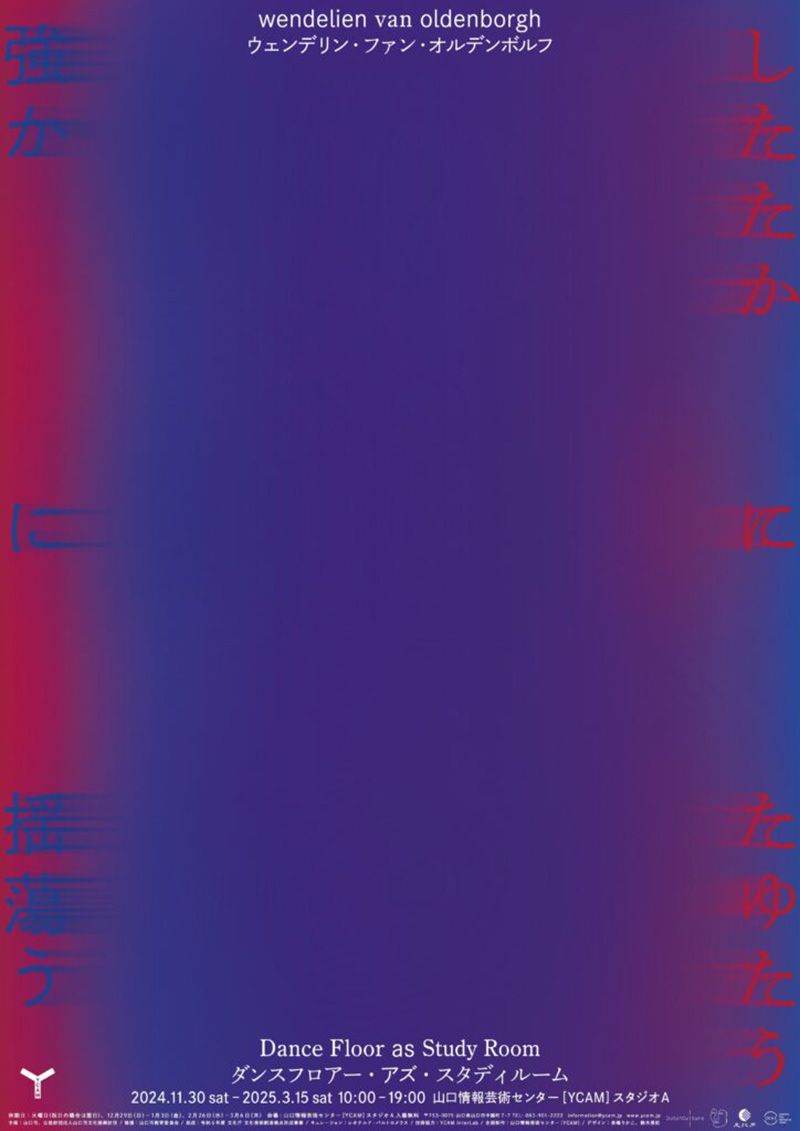

会期:2024/11/30〜2025/03/15

会場:山口情報芸術センター[YCAM]スタジオA[山口県]

キュレーター:レオナルド・バルトロメウス(YCAM)

公式サイト:https://www.ycam.jp/events/2024/dance-floor-as-study-room/

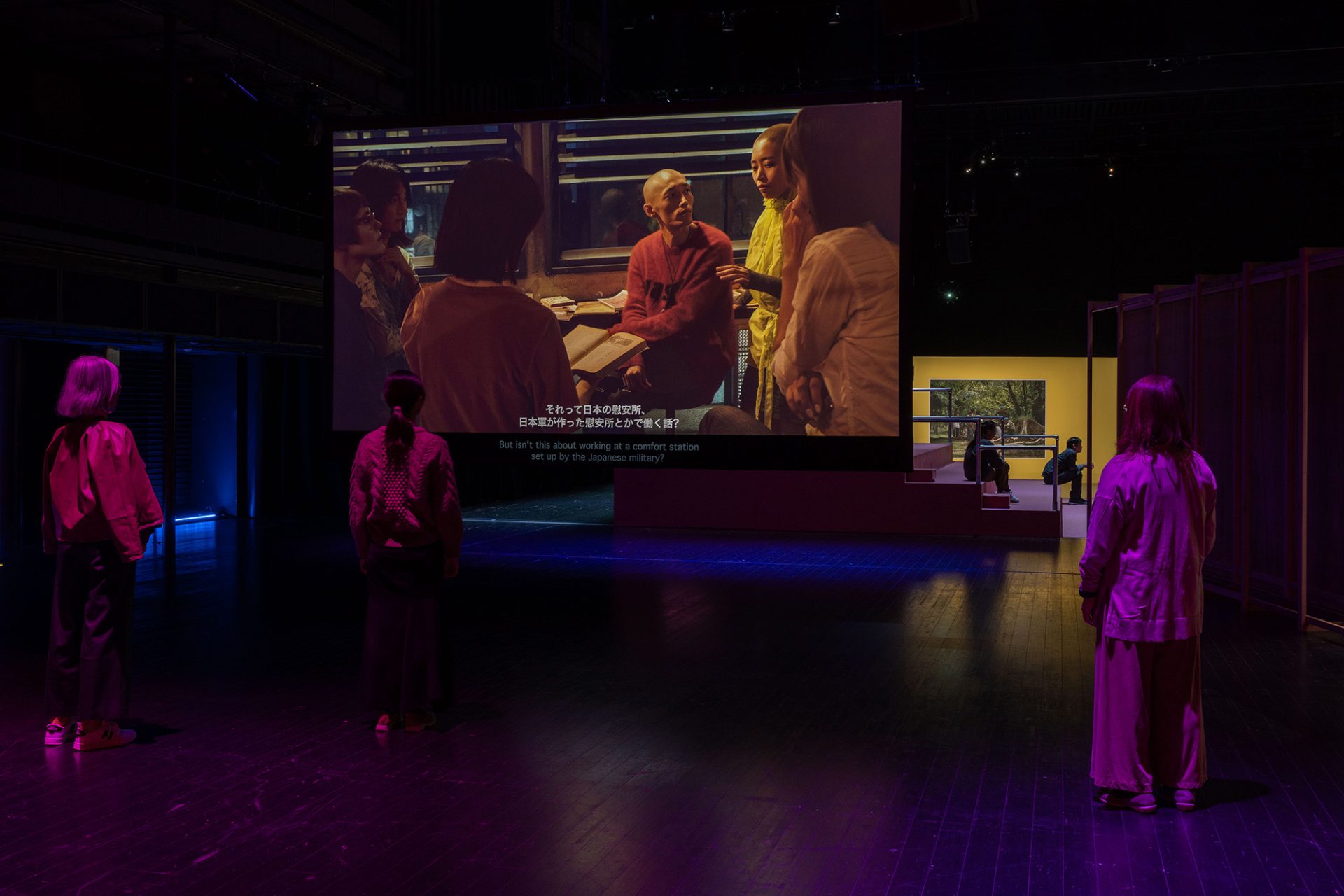

展示風景より。階段状の客席/舞台の頭上に見えるのが《ヴェチ&デイジ》(2012)。展示室の突き当たり(写真左奥)の壁の向こうに《指示》(2009)。[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

展示風景より。階段状の客席/舞台の頭上に見えるのが《ヴェチ&デイジ》(2012)。展示室の突き当たり(写真左奥)の壁の向こうに《指示》(2009)。[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

(前編より)

ビートは止み、スクリーンには2分弱で《ヴェチ&デイジ》(2012)の上映が始まる旨が示されている。そして、私がさっきまでいた場所で、すでに《彼女たちの》(2022)は始まっている。上映時間がもっとも長い《彼女たちの》と終わりが揃うように、この展示空間の上映スケジュールは調整されているようだった。まだ足を踏み入れていない、さっきまでの壁の向こう・もうひとつの入口側で、あと9分ほどで上映開始だと《したたかにたゆたう─前奏曲》(2024)のスクリーンは表示している。すべての映像を一度に見ることはできないが、上映の終わるたび、私(たち)はダンスフロアへと集まれる。クラブにおいて、複数のフロアの間にラウンジや喫煙スペースがあるように、ここではむしろ踊り場がすべての時間と空間の間に置かれているのだ。

《ヴェチ&デイジ》は、同じ国でポリティカルに声を上げてきた、異なる世代と境遇の二人のアーティストの女性──ヴェチ・メンデスとデイジ・チグローナの対話の様子を写す。撮影のロケーションは、斜面地の階段沿いの建物だ。二人の対話は同じフロアで行なわれるが、カメラは時折、階段の下から(それぞれの)彼女を見上げるように捉える。デイジが、自身のヒットチューンを階段の上──踊り場で、身体を揺らしながらマイクで歌い上げるシーンがある。アジテーションのような、ラップのような声が放たれる。マイクが割れそうな、少しハスキーなハイトーンがあたりに響き渡る。

(さっき私が「同時に」聞いていたのは、この声だった。そして、そうしている間にも、別のダンスミュージックが、《したたかにたゆたう─前奏曲》の方から聞こえてくる)

ヴェチとデイジの対話はどこかすれ違っている。互いに投げかける質問とその答えは、いつもそれぞれが期待するものとは違っていたのかもしれない。カットの切り返しで二人の対話はつながれる。リスペクトを元手に、どうにかその場を成り立たせようとする意思が、カットを越える目線にあらわれる。「階段を降りましょうか」という言葉とともに、二人は映像から退場する。二人は舞台を降りた。私はフロアから少し下った段に座っていた。

間もなく、展示室全体が暗くなり、四つ打ちのビートが空間に響き渡る。

そして思い出していたのは、東京・渋谷のライブスペースWWW/WWWXのことだった。前身はシネマライズ(1986-2016、設計:北川原温)として知られるこの建築物は、渋谷の急峻な坂道に巻き込まれるように建っている。スクリーンからスクリーンへの移動は階段を介した上下移動による。そして現在WWWと呼ばれるフロアは、映画館時代の階段状のフロアを維持している。何度かここを訪れ、踊ったことがある。

皆が前を向いている。少しずつ前に段が下がっていく。私(たち)は一緒に踊っているが、それぞれに踊っていた。目線は、下った先のDJに向けられているが、その高さはばらけている。この状態が、なんだか心地よいと思ったのだった。

これは、映画館という近代までの強力な鑑賞装置の機能の反転でもあった。映画館における階段状の客席は、分厚い背もたれで前の客の姿を隠し、スクリーンの光を私の目に向かってまっすぐ十分に届けてくれる。ここでは客席配置というアーキテクチャが、あなたは他者を気にする必要はない/あなたは他者に気にされない、と私たちが感覚するうえでの快適さを先取りしている。これは、他者がいることを認め合い、そのままそこにいようとする、ということとは違っている。シネマライズは、北川原が「ある意味では虚構」★3 だという映画に対して、「都市の断片」が抜き出され、寄せ集まったように作られた建築物だ。感覚しえない都市という全体を、あたかもこの一場で感覚するかのような空間だった。だが客席が取り払われたあと、ダンスフロアに立ち現われるのは、虚構ではなく、現実を現実のままに知覚しようと揺れる、私の身体だ。この世界では、寄せられずとも、私たちはそれぞれここに居るし、それが集まっているということでもある。

本展のダンスフロアなるものを客席の取り払われた映画館として見ることもできるだろう。自分の位置を見定めて座り込むことも、少し離れて別の人がいることを意識することも、しないことも、私(たち)には可能なのだ、とここでは思い出させてくれる。

どのように踊っても構わない。壁に持たれて遠くを眺めていようとも、ぎゅうぎゅうに詰まった人の間にいようとも、そこにあるリズムに応える方法は同じでなくて構わないのだと、ダンスフロアで初めて学んだように思う。学校行事も、地域の祭も、友人との遊びも、そうとは思えなかったのだと、また思い出す。

展示風景より。左端に見えるLEDの間接照明は、スクリーンを見つめる私たちの背面にまで回り込んでいる。色は青~赤の間で変化し続けていた[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

展示風景より。左端に見えるLEDの間接照明は、スクリーンを見つめる私たちの背面にまで回り込んでいる。色は青~赤の間で変化し続けていた[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

《したたかにたゆたう─前奏曲》は、この展覧会全体がいかにDance Floor as Study Roomであるかを映像によって語り直していた。赤と青のグラデーションで変化するLEDのテープライトが壁際を照らした暗い空間で、画面から離れたベンチに横並びに腰掛ける。映像には《彼女たちの》でも見た顔・聞いた声が現われる。一部出演者が引き継がれ、林芙美子は本作でもテキストとして読まれるが、対置されるのは映画監督の田中絹代だ。また、現代のクィア実践として「WAIFU」と「SLICK」という二つのパーティーが語られ、ダンスフロアでもある青山蜂と木の根ペンションに出演者は集い語らう。《彼女たちの》に見られたような画面分割はなく、シングルスクリーンの中で、カメラはたゆたうように複数の対話の間を抜けていく。

(途中何度も、見えない向こうから、デイジの歌が聞こえてくる。壁の向こうから、いま見ているスクリーンからも聞こえてくるのと同じ声が時折聞こえたかもしれない。聞こえたかは定かでないが、鳴っているのはたしかだ。画面を越えて、対話がそれぞれに続いている)

木の根ペンションが取り上げられていることで、ダンスフロア的な平場に人々がばらばらと離れて居るのとは異なるカットが本作では登場する。成田闘争──成田空港建設に伴う土地収奪等への反対運動──の活動拠点のひとつであった同地は、現在も成田空港の滑走路のただ中に存在する。訪問するにはただひとつの道を進んでいくしかない。出演者たちは、細いトンネルを2、3人横並びに歩く。その様子を、カメラは正面から捉える。対話を続けながら、ある組はカメラを追い越していき、次の組の対話が聞こえてくる。これまでの作品とは異なる「同時に」のかたちだろう。皆で進んでいる、だが話はそれぞれにばらけている。それでも向かっていけるのだ。やがて、ペンションについて、人々は腰を下ろし話し合うだろう。道中した話、あるいはもっと長い道中──今日このときよりも前、あるいはこれからについて。

「前奏曲」とつけられた本作は長編作品の始まりに位置づけられるそうだ。行き止まりにされてしまった木の根ペンションから、どのように帰ってくるのか、スクリーンの中に答えはない。

映像は終わり、四つ打ちのビートが鳴り響く。

(どの対話の声もいまはまだ思い出せる)

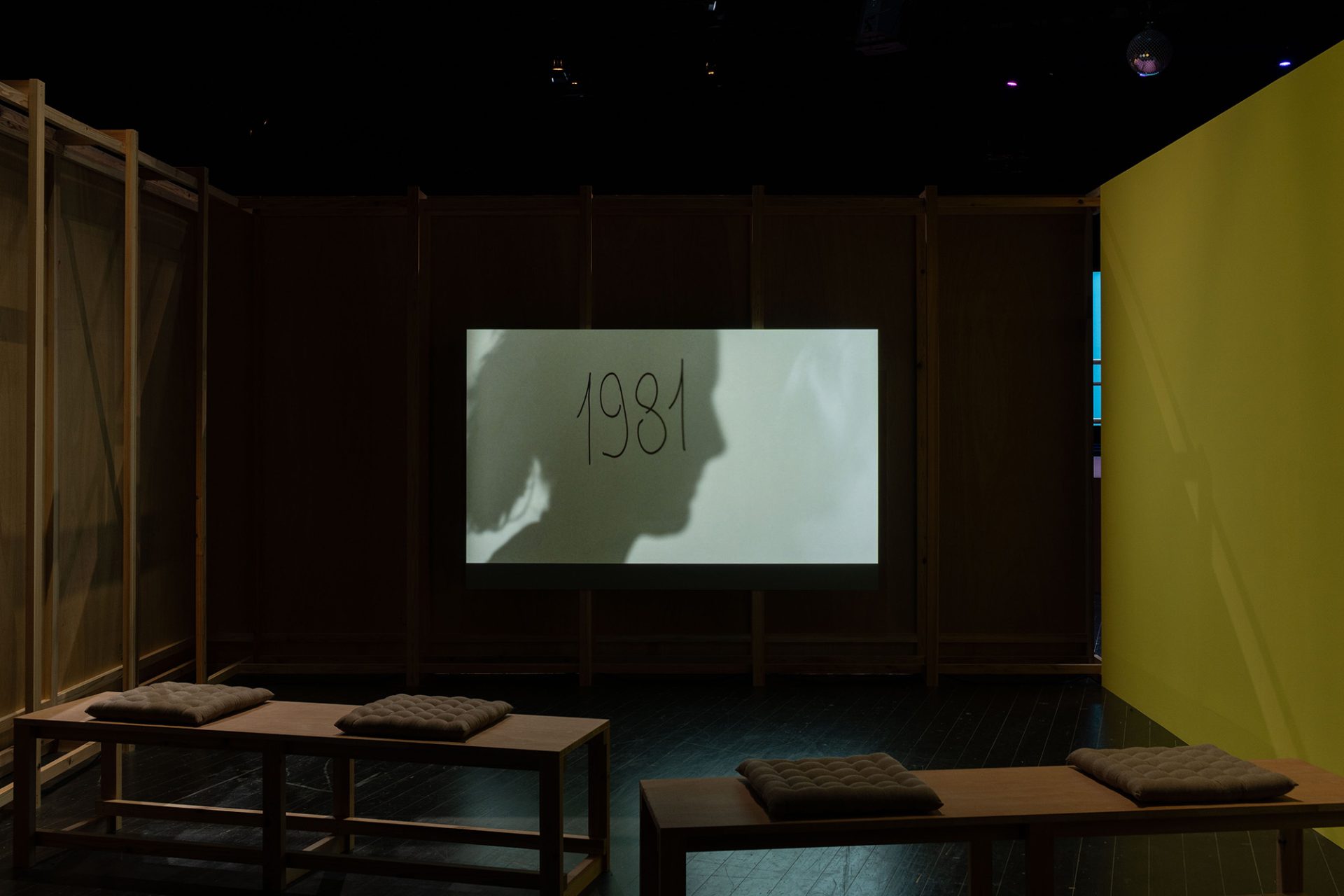

このような順繰りになってしまう経験のどこであっても、《指示》(2009)を観ることが可能だ。ループ再生されており、かつヘッドフォンで視聴するからだ。オランダ王立陸軍士官学校の士官候補生たちが、インドネシア独立戦争についてのさまざまなテキストを読む様子を本作は捉える。当時のニュース原稿、オルデンボルフの母の旅行記、従軍者の自伝……。抑圧や強制の有無にかかわらず、最後は個人の口を通して出てくる声がある。語ることが直面してしまう倫理的な側面を、若い軍人たちは話し続ける。映像は途切れなくループされ続け、なされる議論も明確な結論には至れない。しかし、部屋を変え、立ち位置を変え、さまざまなテキストを読み直しながら対話は繰り返される。何度繰り返されても、映像の結末、データの終わりは変わらないが、見聞きする私たちは確実に変わっていく。

結論、「同時に」語りを聞き続けることは難しい。だが「同時に」あるということ、そこに声のあることに気づくことはできるのだった。私たちは「同時に」聞きつけられる。ダンスフロアの時間・空間から外れているからだ。あとは、声の元へ歩み寄るだけだ。

私にはそれができるのだと、ここ、このダンスフロアを通り過ぎたいまだから、確かめられる。

《指示》(2009)の展示風景より。画面右手の隙間から、壁の向こう—会場全体の様子が感じられる。耳はヘッドフォンに覆われているが、隙間や上空から、ここの外が思われる[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

《指示》(2009)の展示風景より。画面右手の隙間から、壁の向こう—会場全体の様子が感じられる。耳はヘッドフォンに覆われているが、隙間や上空から、ここの外が思われる[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

★3──朝日マリオン.コム「建物がたり:渋谷ライズ『美しい出会い』が描く虚構 建築家 北川原温さんインタビュー」より。シネマライズの竣工から約40年が経過してから録られた最新のインタビューである。

観賞日:2025/01/11(土)、12(日)

関連記事

鑑賞と座り込み──いること、見ること、見えてくるもの|山川陸(アーティスト):フォーカス(2023年04月15日号)

山川陸『ロータリー』|山﨑健太:artscapeレビュー(2023年12月01日号)

ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年03月15日号)

「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」「クリスチャン・ディオール 夢のクチュリエ」|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2023年02月01日号)

つどいのメモランダム|うらあやか(アーティスト)/長谷川新(インディペンデントキュレーター):フォーカス(2023年01月15日号)