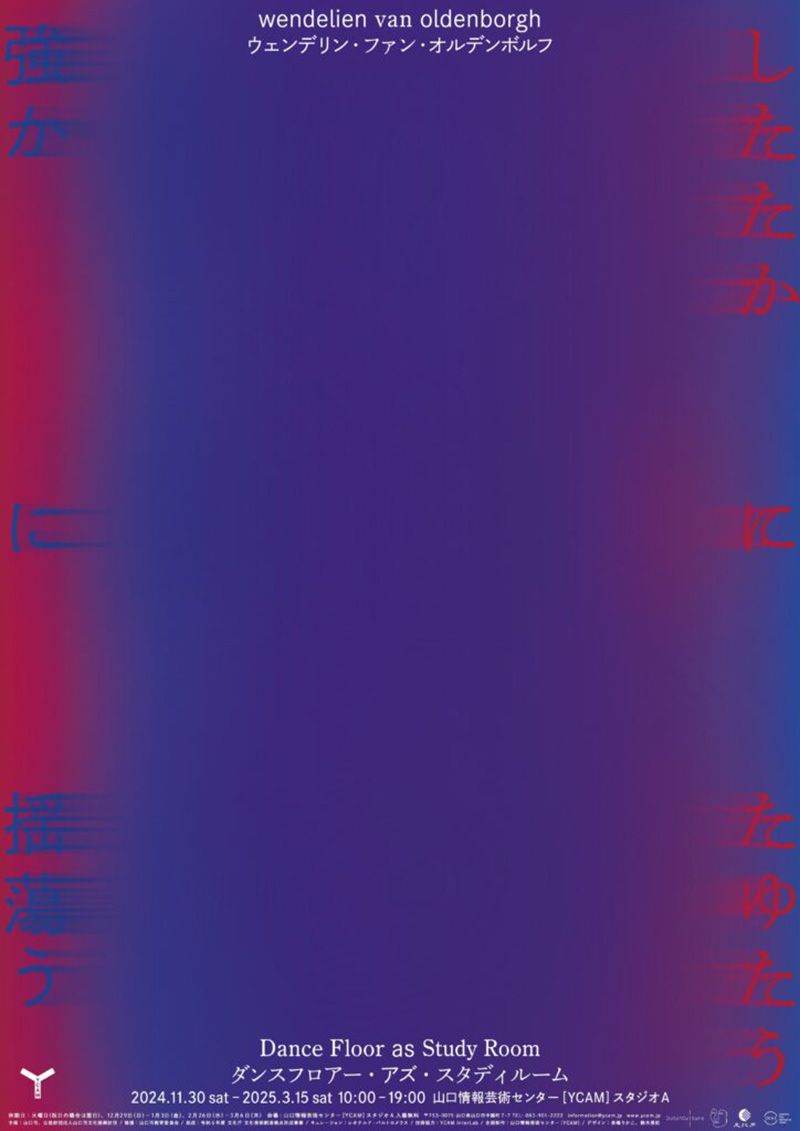

会期:2024/11/30〜2025/03/15

会場:山口情報芸術センター[YCAM]スタジオA[山口県]

キュレーター:レオナルド・バルトロメウス(YCAM)

公式サイト:https://www.ycam.jp/events/2024/dance-floor-as-study-room/

「学びの部屋としてのダンスフロア」を意味するこの展覧会のタイトルは、一見したところ遠く隔たった二つの単語を結びつけたものであるように思える。だが、それがクィアのクラブカルチャーに由来するものであることを知ったとき、私はこのタイトルが文字通りの意味をもつものであることをある種の実感をもって了解したのだった。なるほど、クィアをはじめとするマイノリティにとって学びは生の解放を導くものであり、生の解放の空間であるダンスフロアは悦びと学びの場としてある。いや、ダンスフロアに限ったことではない。この展覧会に展示された映像インスタレーションのなかで言及されるさまざまな芸術──小説、映画、音楽、美術などもまた悦びとともに学びを、世界を変えるための力をもたらすものだ。そしてそれらは私の、私たちの生と、人生/生活と地続きのものとしてある。

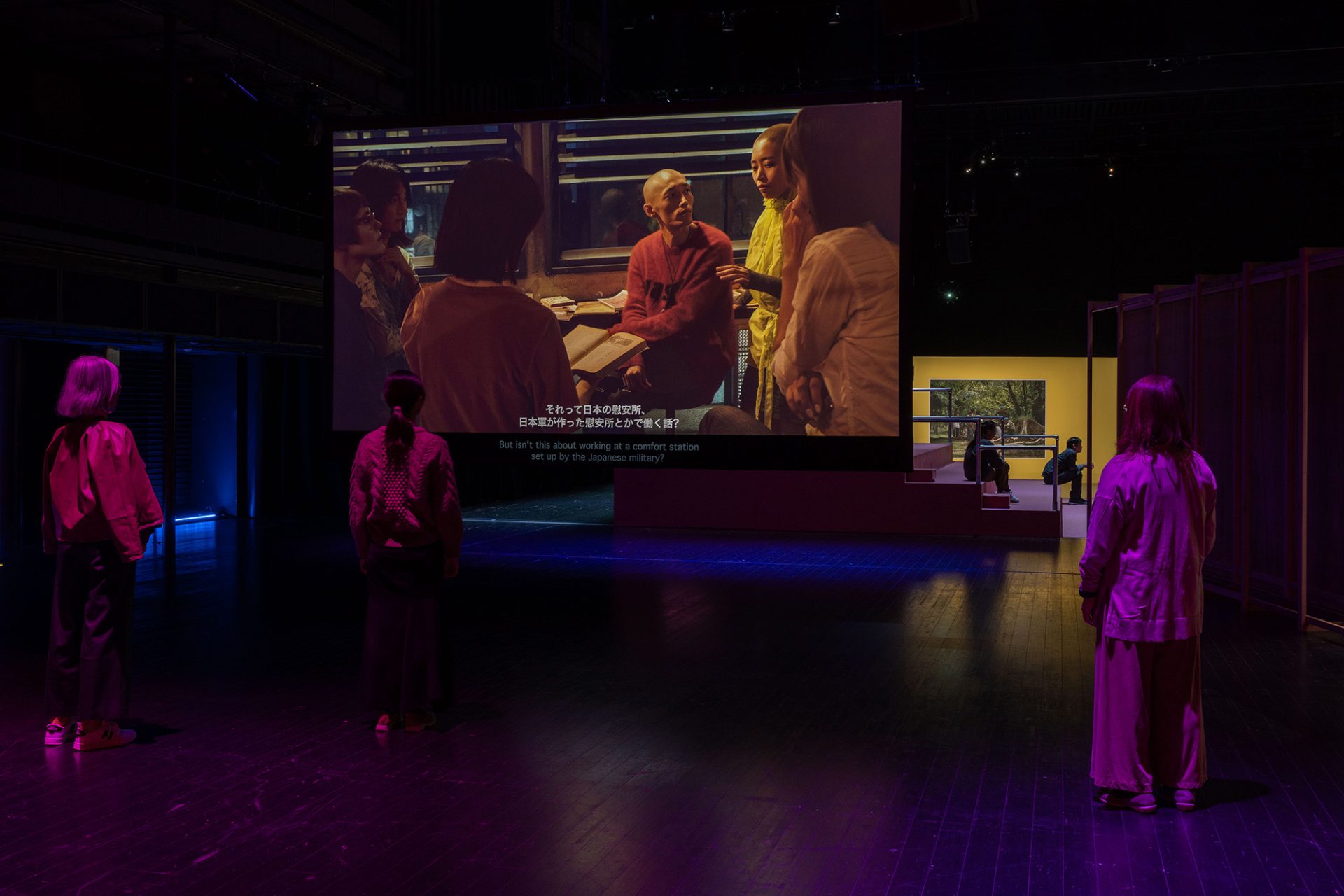

本展は四つの映像インスタレーションによって構成されている。作家の林芙美子と宮本百合子に焦点をあて、彼女らのテキストを読み、意見を交わす異なる世代の人々を映した《彼女たちの》(2022)。リオデジャネイロに暮らす世代の異なる二人の女性──1960年台に国民的な俳優としてキャリアをスタートしながらやがて政治に身を投じたヴェチ・メンデスと貧困地域で育ちファンキ・カリオカという70年代に生まれてきたヒップホップムーブメントを代表するアーティストのひとりとなったデイジ・チグローナの対話を映した《ヴェチ&デイジ》(2012)。第二次世界大戦後にオランダがインドネシアに対して行なった軍事介入に関するさまざまな資料をオランダ王立陸軍士官学校の若い士官候補生が台本として読み、その内容について話し合う《指示》(2009)。

《彼女たちの》(2022)[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

《彼女たちの》(2022)[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

《ヴェチ&デイジ》(2012)[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

《ヴェチ&デイジ》(2012)[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

《指示》(2009)[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

《指示》(2009)[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

キーとなるのはこの展覧会に合わせて新たに制作された《したたかにたゆたう─前奏曲》(2024)だ。この映像インスタレーションは連続する二つの映像で構成されている。ひとつはWAIFUやSLICKといったクィアパーティのオーガナイザーやその周囲の人々らを映した34分の映像。渋谷のクラブ青山蜂や成田の木の根ペンションなどで撮影されたその映像のなかで語られるトピックは、クィアとしての自分のことや周囲で起きた出来事、あるいは青山蜂の不当な摘発や木の根ペンションにその記憶が残る三里塚闘争、作家・林芙美子や映画監督・田中絹代についてなど多岐にわたる。この映像を見ればDance Floor as Study Roomという言葉の意味は、少なくともそのような生がたしかに存在しているのだという具体的な手触りをもって了解されることになるだろう。

もうひとつの映像はクラブらしき場所を映した断片的なイメージをつなぎ合わせたもの。この映像が上映される6分間、展示空間は文字通りのダンスフロアへと変貌する。ビートの効いた音楽とミラーボールが反射する光の粒が展示空間を埋め尽くすのだ。その間、ほかのインスタレーションの上映は中断されている(ただしより隔離された空間でヘッドフォンを使って鑑賞するかたちになっている《指示》を除く)。これは34分の映像が映し出す生のあり方を鑑賞者の生の側へと持ち出すものだと言えるだろう。展示空間の中央に位置する《ヴェチ&デイジ》には鑑賞者が座ることのできる幅広の階段状の空間が設られているのだが、客席のようなその場所はこのとき踊るためのステージへと変換される。踊る踊らないは個人の自由だが、同じ世界を生きている以上、客席と舞台とを分けることは、ただの鑑賞者でいることは不可能なのだ。

《したたかにたゆたう─前奏曲》(2024)[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

《したたかにたゆたう─前奏曲》(2024)[撮影:山中慎太郎(Qsyum!)]

さて、しかし実際のところ、私が展示空間に滞在している間にダンスフロアで踊る人間を見ることは一度もなかったのだった。踊る人間のいないダンスフロアは、多くの日本人が抱えているであろうある種の抑圧を可視化するようでもある。だがだからこそ、踊ってもいい空間がそのように目に見えるかたちで用意されていることが重要なのだろう。あるいは、そこで踊る人々が存在するのだということが示唆されていることが。

個々のインスタレーションが上映されている空間はパネルとスクリーンによって仕切られ、ひとつの作品を鑑賞している間にほかの作品の映像が目に入ることはない。だが、それぞれの空間は完全に隔離されているわけではないため、不明瞭ながらも音は聞こえてくる。鑑賞者たる私は、順に映像を見ていくうちに、その音が何を意味していたのかを、そこで何が語られていたのかを知ることになるだろう。巧みな空間構成だ。展示されているのはいずれも権力と抑圧、それに対する抵抗を扱った作品だといっていい。主題はときに明白に関連しあい、ときに微かに響きあう。時間と場所を隔て、しかし同じ世界で起きている出来事たち。ダンスフロアはそれらが交錯する場所としてある。

観賞日:2025/01/11(土)

関連記事

鑑賞と座り込み──いること、見ること、見えてくるもの|山川陸(アーティスト):フォーカス(2023年04月15日号)

ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年03月15日号)

「ウェンデリン・ファン・オルデンボルフ 柔らかな舞台」「クリスチャン・ディオール 夢のクチュリエ」|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2023年02月01日号)

つどいのメモランダム|うらあやか(アーティスト)/長谷川新(インディペンデントキュレーター):フォーカス(2023年01月15日号)