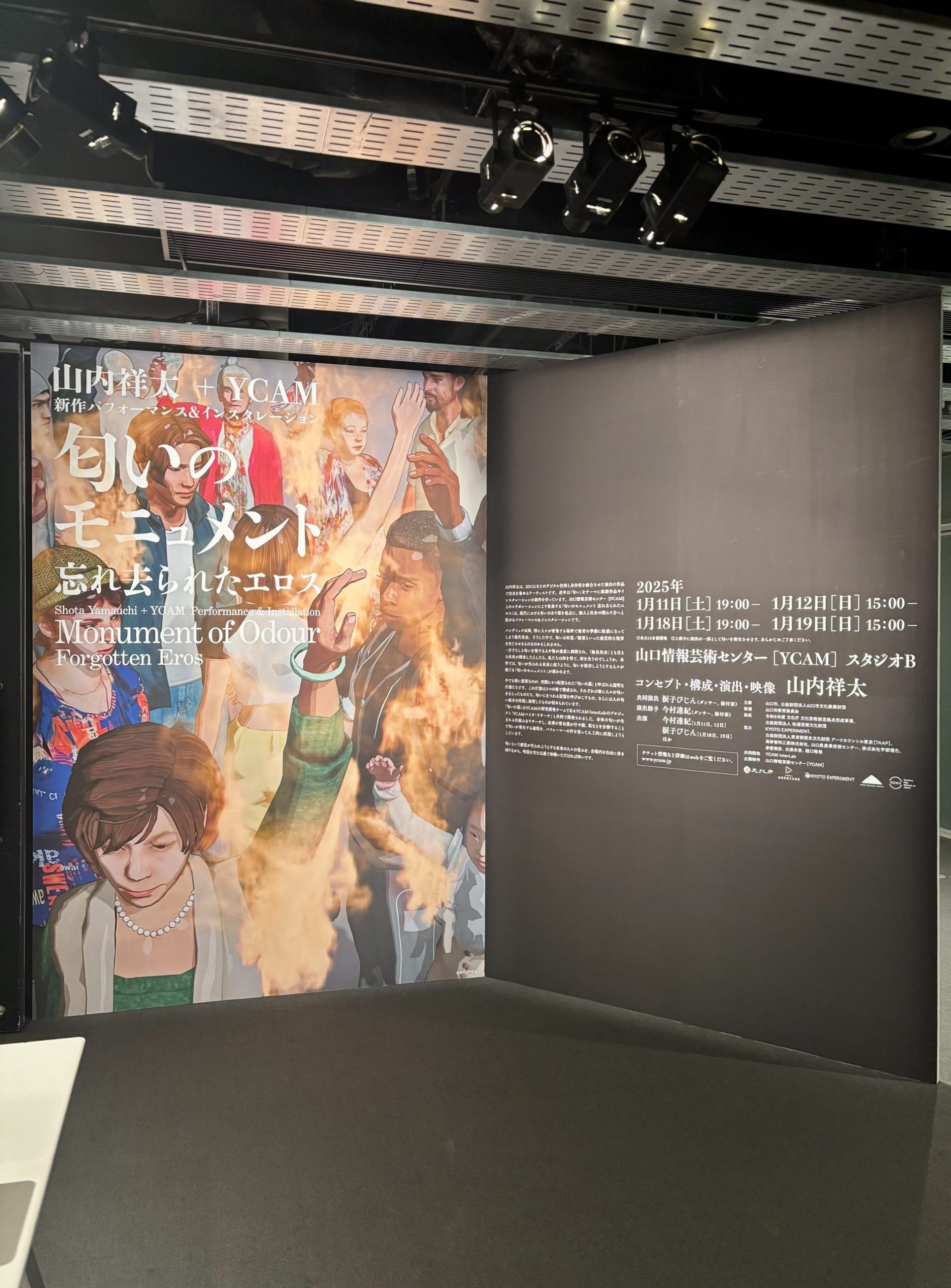

1月の週末に、山口情報芸術センター[YCAM]へ出張した。目的はアーティストの山内祥太氏へのインタビュー収録。インタビューの聞き手はNTTインターコミュニケーション・センター[ICC]の畠中実氏に務めていただいた。土曜日の夜に山内氏の《匂いのモニュメント──忘れ去られたエロス》の公演を観て、その翌朝にYCAMでインタビューを収録した。

YCAMを訪れるのは2度目だった。磯崎新の設計による建築──波立つような屋根のフォルムがかわいらしい──と、広々とした公園の空間性がやはり印象的だった。冬の澄んだ青空の下、陽の光が強く差し込み、冷たい空気をやわらげる。そんな日曜日の朝10時前にYCAMへ向かうと、すでに建物の入口には10名ほどの地域住民が並んでいた。目的は展覧会ではなく、館内の図書館スペースのようだ。見た目から察するに、その大半が学生であり、勉強しに来ているようだった。図書館併設の文化施設が日常的な学びの場として機能している光景は、都市部の美術館とはまた異なる佇まいを持っていた。

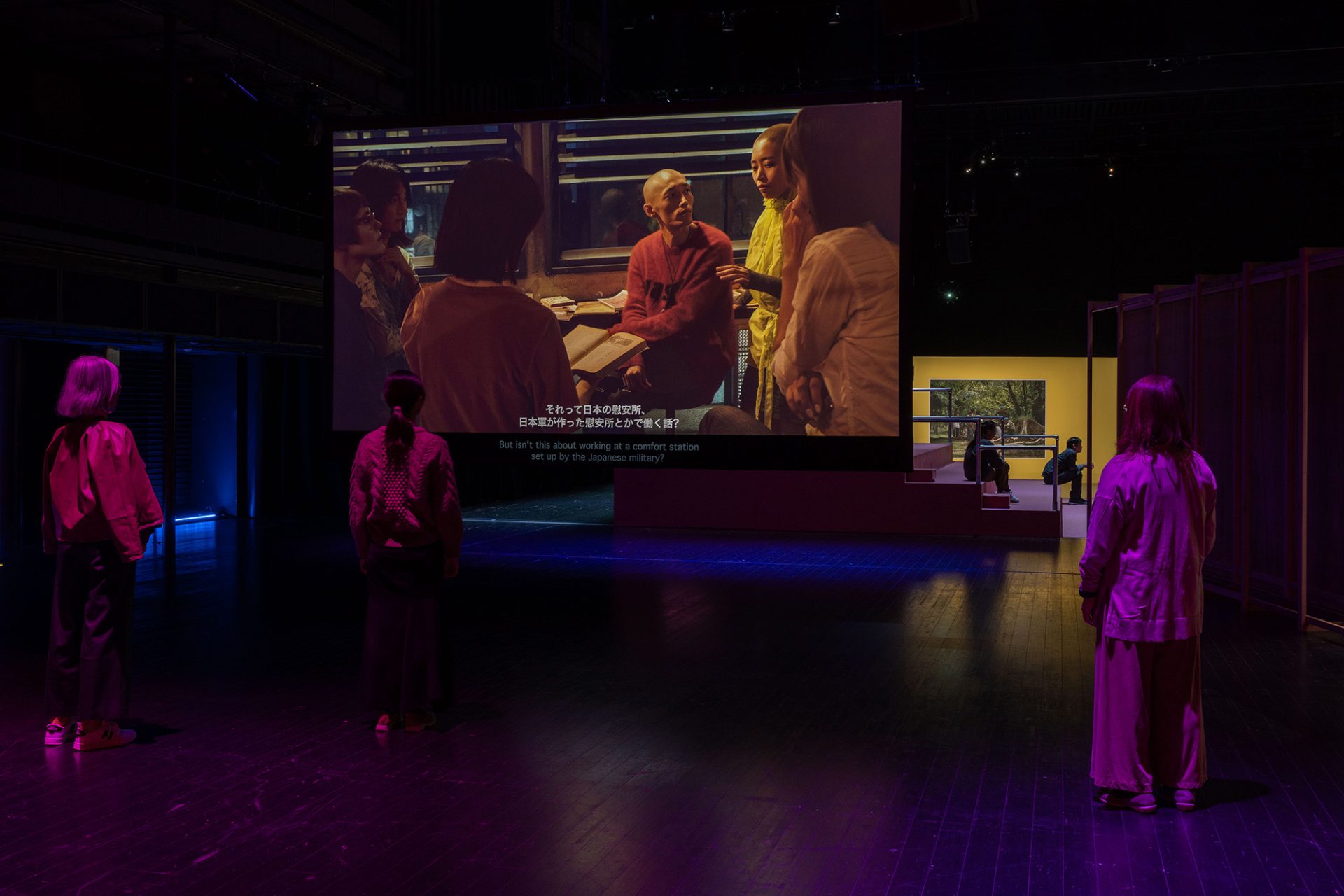

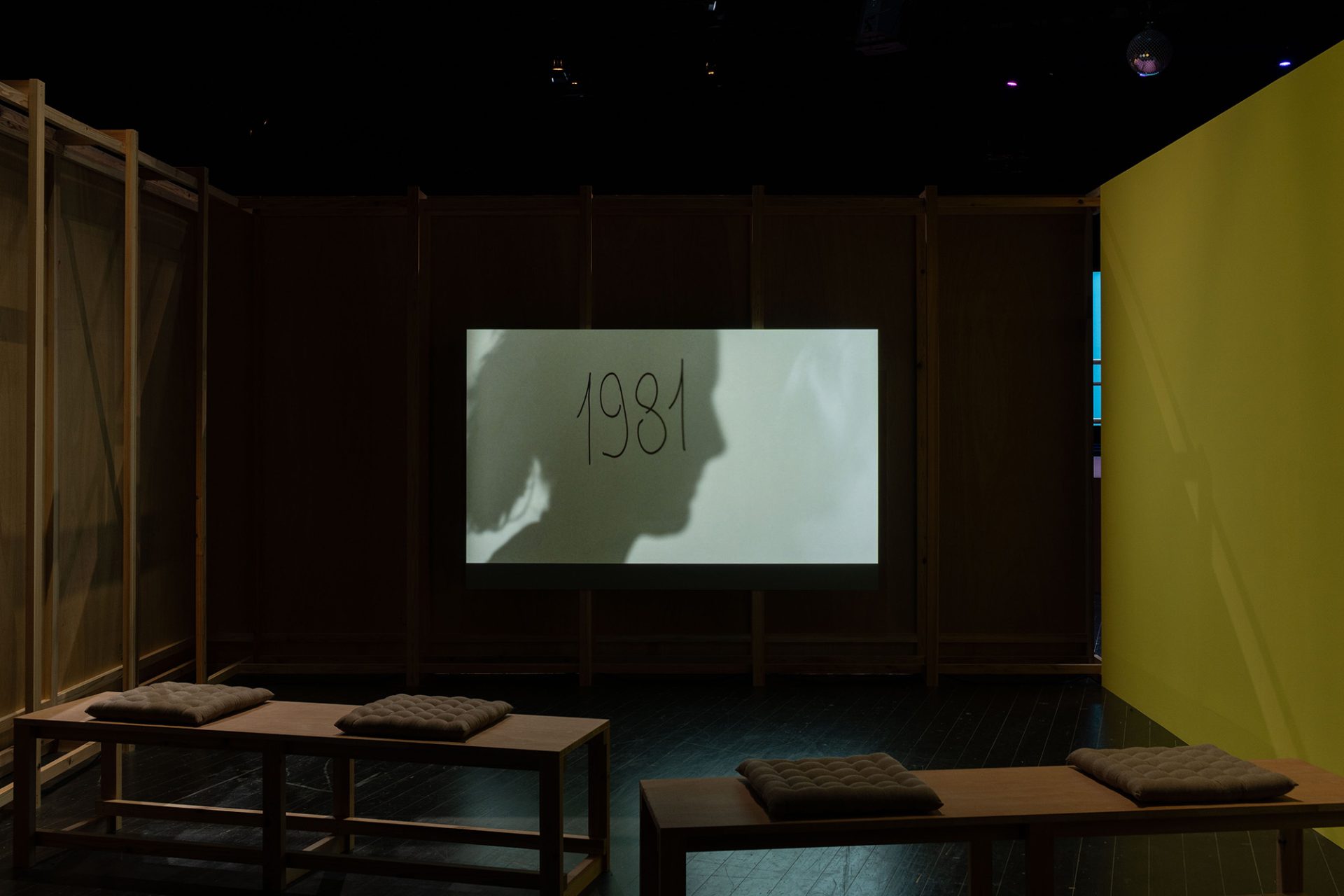

今回取材した《匂いのモニュメント》は、その名のとおり「匂い」を題材にした作品。視覚優位と言われがちな現代美術のなかで、嗅覚を介したアート体験は稀有なものだ。パフォーマーたちの身体から採取された匂いの成分が、会場内で共有され、観客はそれを嗅ぎながら作品を体感することになる。過去に類を見ない鑑賞経験だった。しかし同時に、インタビュー中にはデュシャンやケージの名が飛び交うこととなり、アートヒストリーとの接続も強く意識された。本取材では、聞き手である畠中さんと話し手の山内さんによる相互作用が生み出す濃密な時間が流れていた。記事は3月前半に公開予定となっているので、お楽しみに。

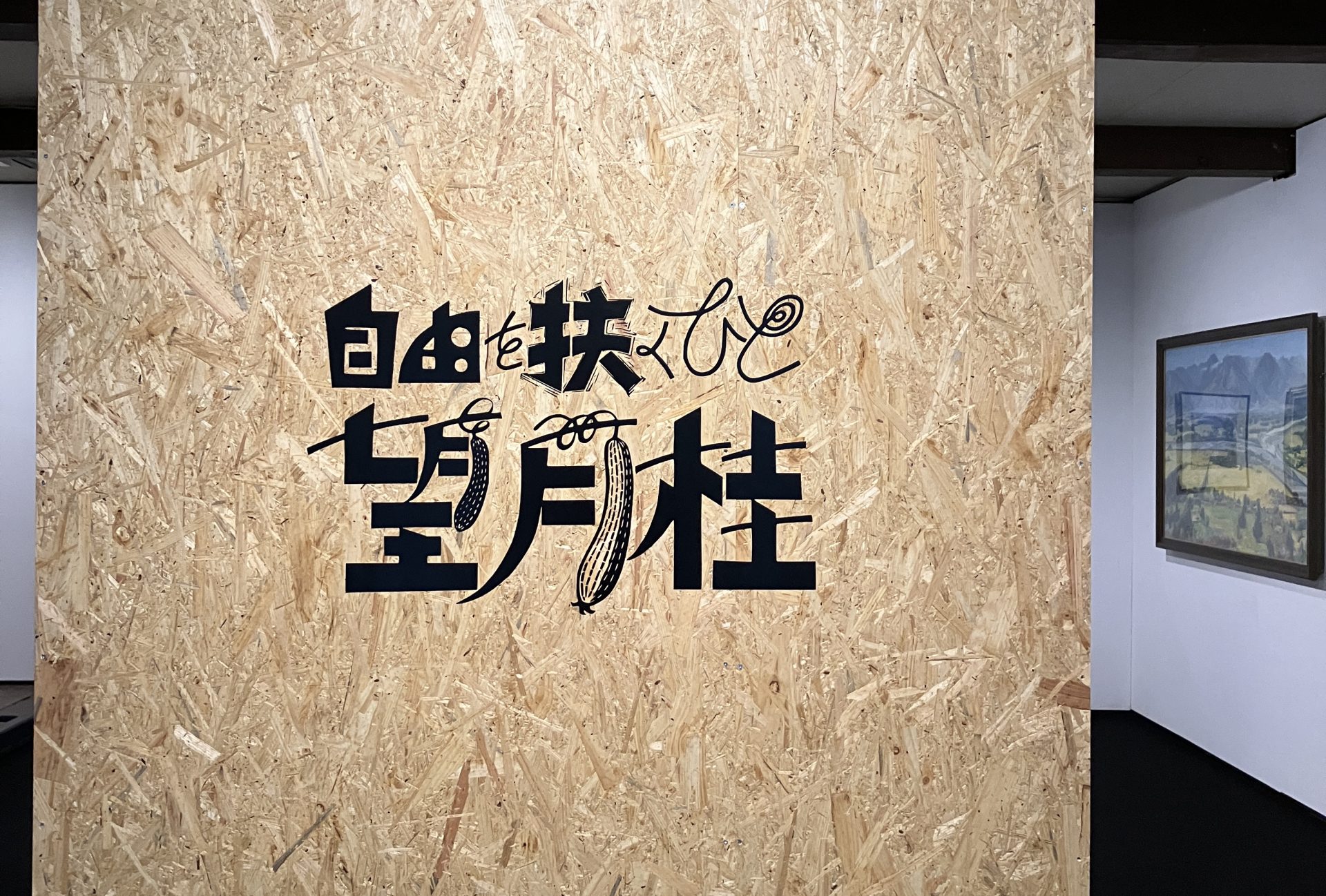

ところで、YCAMでは現在、ウェンデリン・ファン・オルデンボルフの個展《Dance Floor as Study Room─したたかにたゆたう》も開催されている。2月のartscapeでは3名のレビュアーがそれぞれ異なる視点から本展を論じた。いわばクロスレビューのようなかたちとなっており、読み比べることで作品の多層性が浮かび上がってくる。

山﨑健太氏は、展覧会タイトルに込められた「ダンスフロア」と「学びの場」という二つの概念の交差に注目する。それは単なる比喩ではなく、クィア文化やマイノリティの生存戦略としてのリアリティを持つ、と彼は語る。展示空間では、音響や映像の配置が鑑賞者の身体に作用し、見ることと動くことが不可分の経験として立ち上がる。この仕掛けによって、「踊ること」が知の実践へと接続する可能性が示唆されているかのようだ。本レビューを読むと、じっさいに本作を観たいち鑑賞者としての自らの体験が、きれいに言語化されたように感じた。

山川陸氏は「同時性」というキーワードを軸に、オルデンボルフの過去作を引きつつ展示空間の構造と観客の知覚のあり方を分析する。つぎのような空間構成への指摘には唸らされた。「クラブにおいて、複数のフロアの間にラウンジや喫煙スペースがあるように、ここではむしろ踊り場がすべての時間と空間の間に置かれているのだ」。オルデンボルフの作品が持つ、いわば関係性の生成というテーゼをめぐって、山川氏のレビューは書かれている。

高嶋慈氏は、オルデンボルフの作品を歴史的・政治的文脈のなかに位置づけ、植民地主義、ジェンダー、社会的抑圧といったテーマを掘り下げる。そこでは《彼女たちの》における林芙美子のテキストが皮切りとなり、オルデンボルフの各種の映像が読み解かれていく。新作《したたかにたゆたう─前奏曲》における三里塚闘争の記憶や、ドラァグ文化の視点がどのように交差するのかが触れられるなか、歴史と現在が編み直されるプロセスが強調されている。高嶋氏のレビューでは、作品の政治性と、テクストを媒介とした対話の実践を分析する点が興味深い。

このように異なる語り口が交差することで、ひとつの展覧会がいかに多様な解釈を許容するかを実感できる。視点の違いを楽しみながら、ぜひ各レビューを味わっていただければと思う。(o)

《匂いのモニュメント──忘れ去られたエロス》[撮影:artscape編集部]