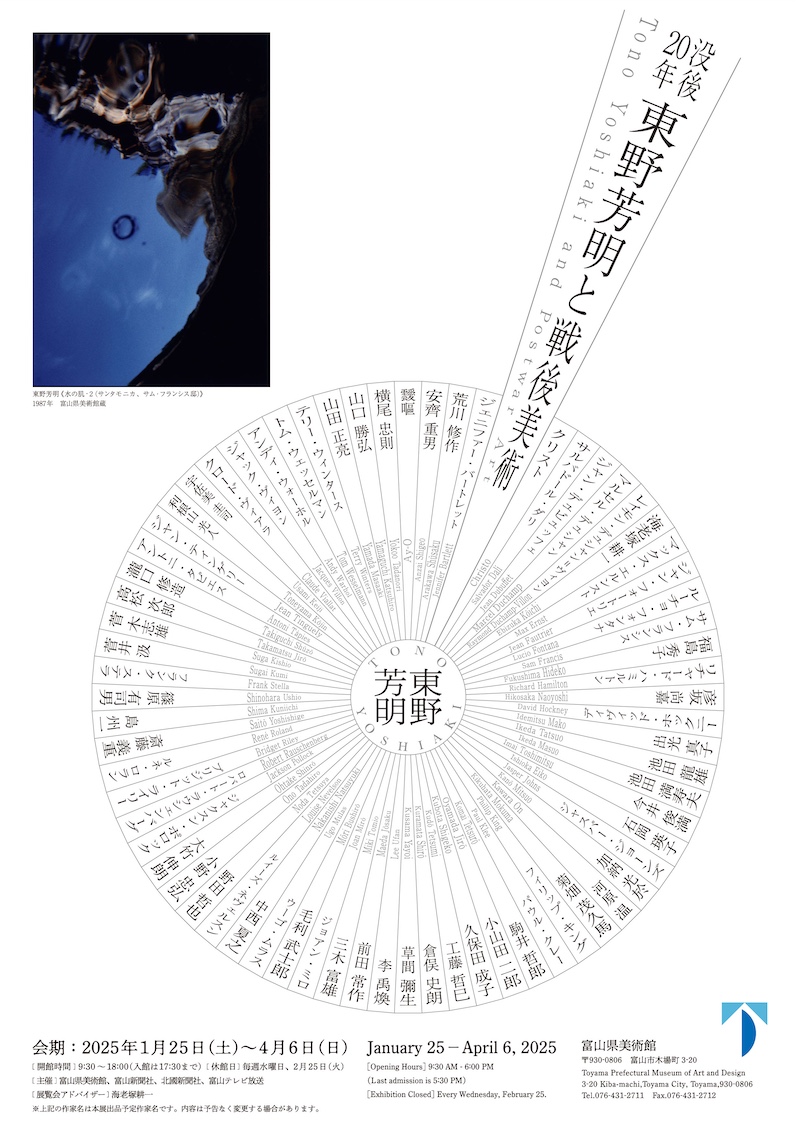

3月某日、富山県美術館に「没後20年 東野芳明と戦後美術」展を見に出かけました。東野さんは同館の前身である富山県立近代美術館の運営委員を務め、この館のコレクション形成には多大な影響を与えたそうです。また、東野さんが生前に所有されていた作品やさまざまな資料も所蔵されています。この展覧会の主役は東野さんのテキストであり、東野さんの目やその文体をとおして彼が取り上げた作品を見ることになります。出品作家は、クレー、エルンスト、ダリ、サム・フランシス、菅井汲、岡田謙三、ポロック、タピエス、フォンタナ、ネヴェルスン、フォートリエ、ティンゲリー、ラウシェンバーグ、ジャスパー・ジョーンズ、荒川修作、工藤哲巳、菊畑茂久馬、三木富雄、横尾忠則、ウォーホル、ジャッド、山口勝弘、デュシャン、久保田成子、リチャード・ハミルトン、安斎重男、クリスト、ステラ、ホックニー、デ・クーニング、斎藤義重、田中一光、倉俣史朗、宇佐美圭司、ブリジット・ライリー、河原温、草間彌生、中西夏之、池田満寿夫、李禹煥、菅木志雄、大竹伸朗……。会期は4/6までです。

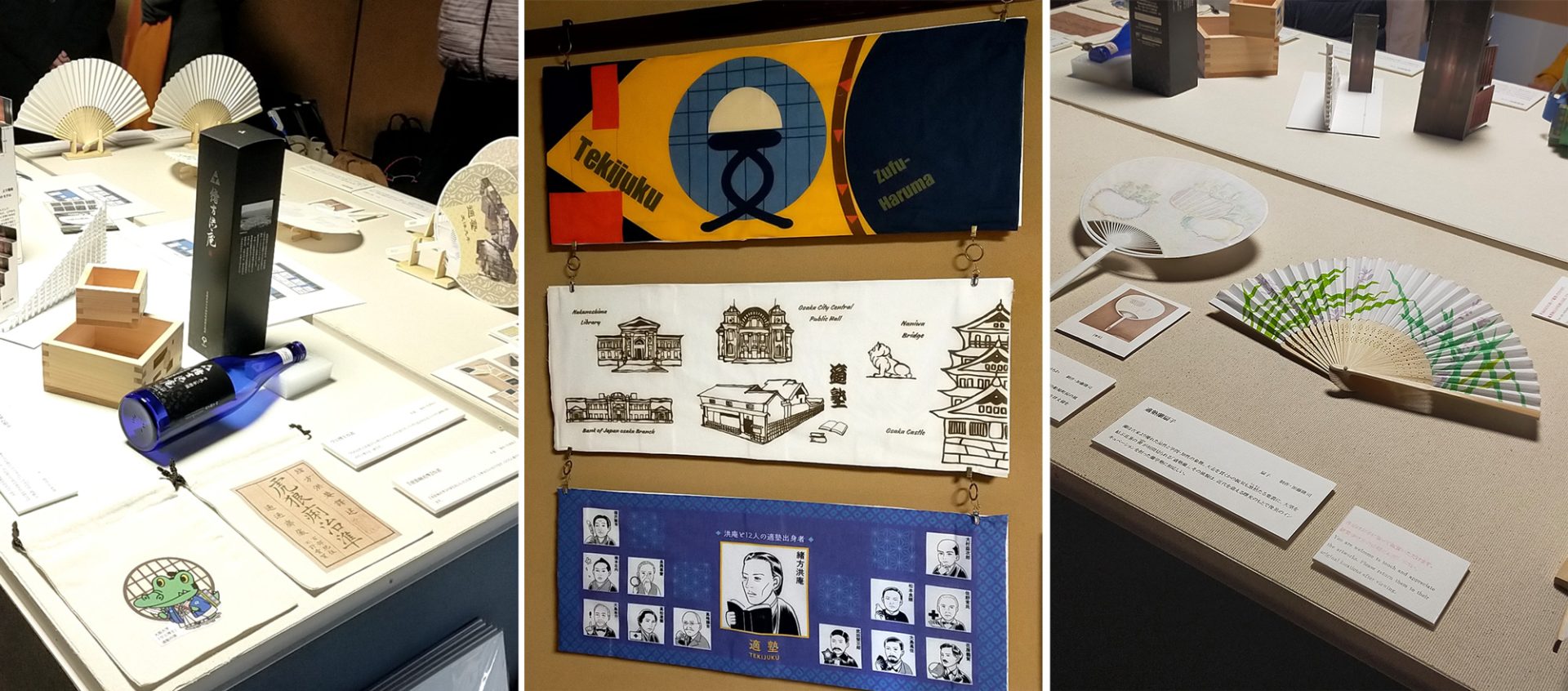

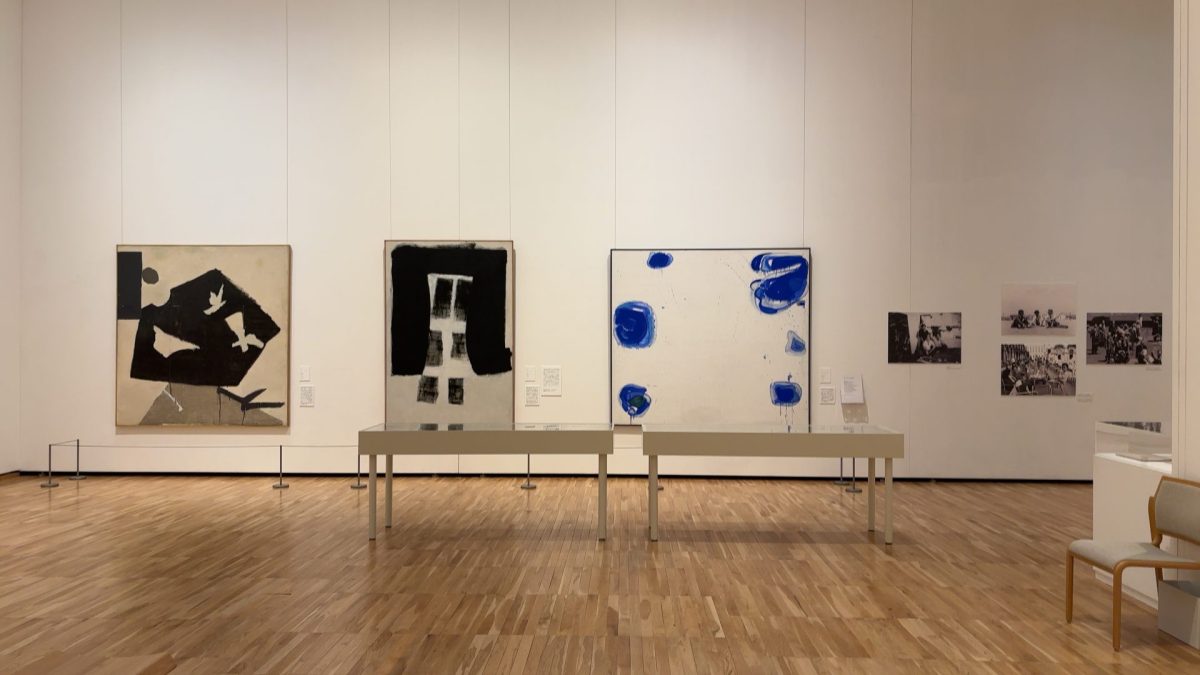

展示風景

展示風景

実は私は多摩美術大学の芸術学科というところを卒業しています。この学科は1981年設立され、東野さんが美術だけでなく文学、音楽などあらゆるジャンルを横断しながら、重鎮から若手まで講師、教授の陣営をそろえたところです(峯村敏明、中山公男、奥野健男、宇佐美圭司、李禹煥、菅木志雄、萩原朔美、秋山邦晴、吉増剛造……、目眩がします)。私がいたころはギリギリ東野さんはお元気、どころか脂ぎっていました。まさに80年代の西武カルチャー全盛のころ。そこはためらいもなく自由な「芸術の巣」でした。先生たちは作り手(作家)や送り手(批評家、学芸員)だけではなく、受け手(観衆)を育成しようとされていましたが、私はまんまとその罠にひっかかったといえるでしょう。実際、多くの学芸員を輩出し、artscapeにも書いてくださっている方が多くいます。

東野さんは針生一郎、中原佑介とならんで美術評論家の「御三家」と言われましたが、1990年に倒れられて、それ以降表舞台に復活されることはとうとうありませんでした。若い読者のなかにはよく知らない方も多いかもしれません。検索してみたら、1995年にスタートしたartscapeでは、東野さんについての記事は少なかったです。

トーノのへんしんへのノート──『虚像の時代──東野芳明美術批評選』評|walk with serpent」』|成相肇:トピックス(2013年07月01日号)

これは亡くなられたあとに、松井茂さんと井村靖子さんがまとめられたアンソロジーの書評でした。そして、さらにさかのぼると同学科卒の森司さんの追悼文がありました。

反芸術 – artscape blog : MORI channel https://artscape.jp/blogs/blog1/2005/11/post_173.html(2005年11月)

しかし、Artwordsでは日本の現代美術の領域で、下記の6つの項目に登場しています。

・戦後日本の現代美術批評

https://artscape.jp/artword/6206/

・反芸術

https://artscape.jp/artword/6528/

・反芸術論争

https://artscape.jp/artword/6530/

・発注芸術

https://artscape.jp/artword/6522/

・環境芸術

https://artscape.jp/artword/5756/

・「読売アンデパンダン」展

https://artscape.jp/artword/6926/

・「ヤング・セブン」展

https://artscape.jp/artword/6902/

東野さんは美術だけでなく、建築、デザイン、ファッション、音楽、それからテレビ、当時のニューメディアまで、縦横無尽に書かれました。まさに好奇心の化け物でした。また、執筆だけではなく、「仕掛ける」という言葉がふさわしいような展覧会を企画するキュレーターでもあり、さまざまな異分野の才人をつなぐプロデューサーでもありました。海外作家とも国内作家と同じくらいの濃さの交友があり、その交遊録である日記も刊行されています。そういえば、同館の次の展覧会に予定されている石岡瑛子さんのパルコのポスターも展示されていました。女性の作家やクリエイターについても積極的に論じていました。

所蔵されていた作品も、初期の作品なのか、その作家の作風とはちょっと違う、あまり見慣れないタイプの作品が多々あって、刺激的でした。展示の終盤には、ご自身が撮られた水中写真も。東野さんは下ネタが大好きで、素潜りで撮影した写真のことを「スカートの下から撮ってるような」なんてことをおっしゃっていた記憶があります。

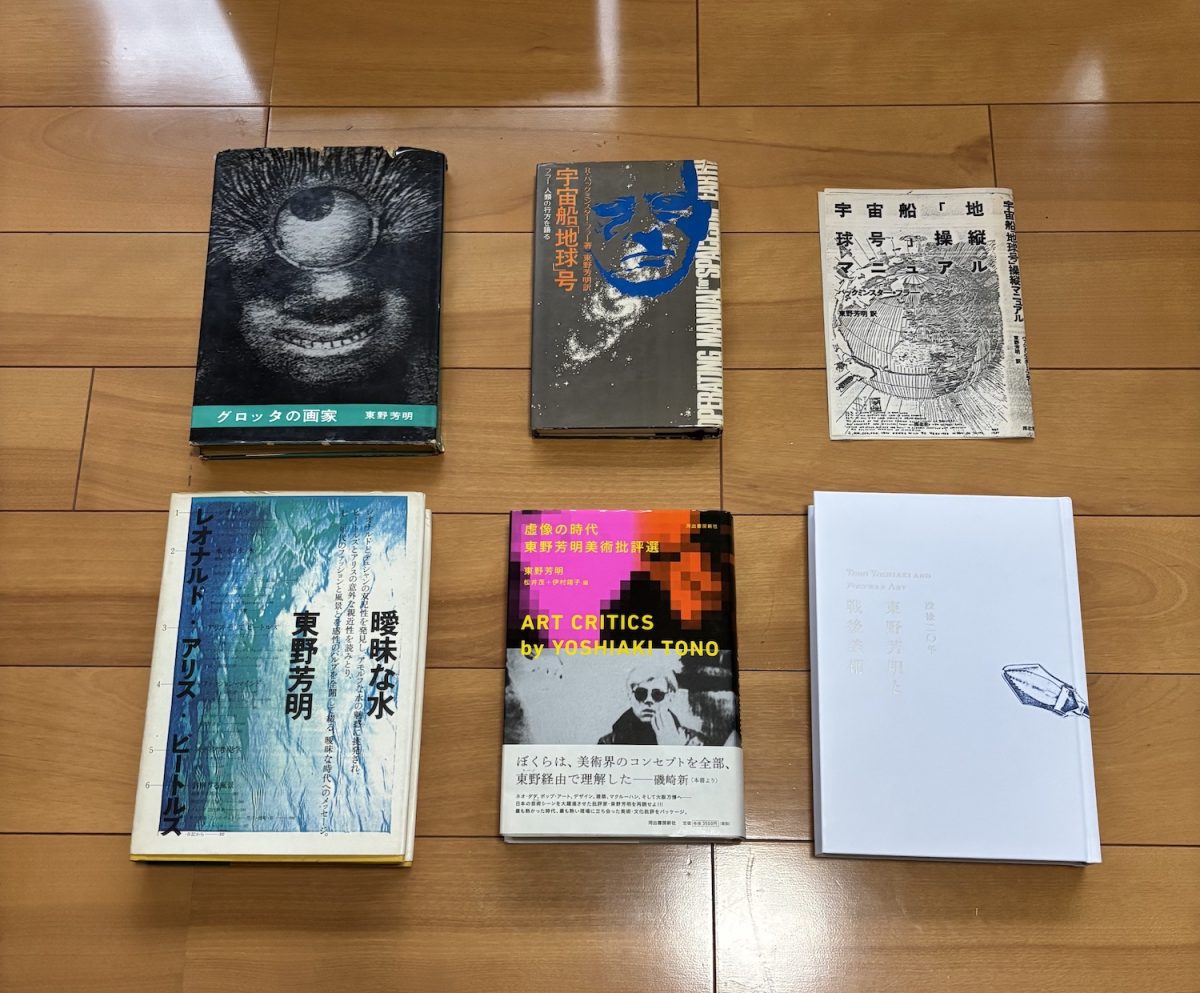

帰ってから、うちにある東野さんの著書を本棚のなかから探しまくりました。東野さんの軽妙洒脱でユーモアにあふれた文体、粋なレトリック、作品や物事に対する確かな身体感覚、日記に登場する人物の華やかさと彼らが発する言葉のおかしさ、ふいをついて降りかかる鋭利な真意……、読むのが止まらなくなる危険な書物たちでした。(F)

左上から『グロッタの画家』(美術出版社、1957)これがデビュー作。『宇宙船「地球」号 フラー 人類の行方を語る』(バックミンスター・フラー、ダイヤモンド社、1972)美術家だけではありません。フラーを日本に紹介したのも東野さんです。『宇宙船〈地球号〉操縦マニュアル』(バックミンスター・フラー、西北社、1988) 表紙と1972年版にはないフラーの年譜のコピー。『曖昧な水 レオナルド・アリス・ビートルズ』(現代企画室、1980)ブックデザインは石岡瑛子。『没後20年 東野芳明と戦後美術』(富山県美術館、2025)巻末の年譜、文献目録は圧巻。(デュシャンに関する本があるはずなのですが、見つからない……)

左上から『グロッタの画家』(美術出版社、1957)これがデビュー作。『宇宙船「地球」号 フラー 人類の行方を語る』(バックミンスター・フラー、ダイヤモンド社、1972)美術家だけではありません。フラーを日本に紹介したのも東野さんです。『宇宙船〈地球号〉操縦マニュアル』(バックミンスター・フラー、西北社、1988) 表紙と1972年版にはないフラーの年譜のコピー。『曖昧な水 レオナルド・アリス・ビートルズ』(現代企画室、1980)ブックデザインは石岡瑛子。『没後20年 東野芳明と戦後美術』(富山県美術館、2025)巻末の年譜、文献目録は圧巻。(デュシャンに関する本があるはずなのですが、見つからない……)

コンバイン日記

ニューヨーク1966・東京一九六八

1966.2.16(ニューヨーク)

……ああ、げに恐ろしきは画家の恨み! 急になぐりかけるのをほかの画家が止め、宇佐美(圭司)やジャスパー(・ジョーンズ)が怒りはじめて、一騒動。すぐにそこを出てから、ぼくの酒は荒れた。「画家ハ、批評家ノ立場トカ思想ナンカ、全クドウデモヨクテ、タダ、宣伝ノ道具ト思ッテイルダケナノカヨ、エー、ジャスパー」「不幸ニシテ、スベテノ画家ハソウダヨ、トーノ」。あとはよく憶えていない。

一九六八・二・一八(東京)

〈下ラナイ作品ニツイテ素晴ラシク書クコトハタヤスイ。

素晴ラシイ作品ニツイテ下ラナク書クコトヲ練習スルコト。〉

『虚像の時代 東野芳明美術評選』(河出書房新社、2013)より(初出「アメリカ『虚像培養国誌』」[美術出版社、1968])

※旧蔵資料の所蔵についての説明で一部誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。(2025年4月1日)