今年は戦後80年に絡んだ展覧会が全国各地で多く開催されています。「戦争画」について造詣の深い村田真さんは、7、8月だけでご覧になった展覧会の数が110件にのぼったそう。今号の「美術遊歩」ではそのレポートのみならず、過去にさかのぼって、「戦後」をテーマにした展覧会がどのような変遷を経てきているのかについても書いていただきました。それは過ぎ去った過去ではなく、忘れることのできない記憶、発見され、読み解かれる歴史、継承される他者の記憶、いま起きている戦争など、その時代時代の現在進行形の「戦争」がどのように在るのかを示しているように思います。(artscape編集部)

戦後80年の美術展

東京国立近代美術館入口 「コレションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」展のメインヴィジュアルは松本竣介《並木道》(1943)[筆者撮影]

もう聞き飽きたけど、今年は戦後80年の節目の年。ということは広島・長崎被爆80年であり、東京大空襲80年、沖縄戦80年でもある。これに因んだ展覧会が終戦記念日を挟んだ7、8月を中心に各地の美術館で開かれた。「戦後80年」を冠していないものも含めて、戦争や原爆をテーマにした主な美術展を挙げてみよう(ギャラリーや資料館での展示は省いた)。

①「アトミック・クロスロード」(2025/05/24-07/20)アートベース百島

②「被爆80年企画展 ヒロシマ1945」(2025/05/31-08/17)東京都写真美術館

③「黙然たる反骨 安藤照 ―没後・戦後80年 忠犬ハチ公像をつくった彫刻家―」(2025/06/21-08/17)渋谷区立松濤美術館

④「被爆80周年記念 記憶と物―モニュメント・ミュージアム・アーカイブ―」(2025/06/21-09/15) 広島市現代美術館

⑤ 「土田ヒロミ写真展「ヒロシマ・コレクション」―1945年、夏。」(2025/06/28-09/07)中之島香雪美術館

⑥「開戦84年 陳擎耀(チェン・チンヤオ)展:戦争と美術」(2025/07/12-08/31)田川市美術館

⑦「時局と画家 川端龍子の1930~40年代」(2025/07/12-09/21)大田区立龍子記念館

⑧「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」(2025/07/15-10/26) 東京国立近代美術館

⑨「終戦80周年記念特別企画 藤田嗣治 戦争と芸術のはざまで ─戦場、銃後の風景、日常を描く─」(2025/07/17-09/28)軽井沢安東美術館

⑩ 「戦後80年事業 いま、戦争を語るということ」(2025/07/19-08/24)水戸市立博物館

⑪「コレクション展示:戦争と美術 アンソロジー」(2025/07/19-08/31)群馬県立近代美術館

⑫「ゴヤからピカソ、そして長崎へ 芸術家が見た戦争のすがた」(2025/07/19-09/07)長崎県美術館

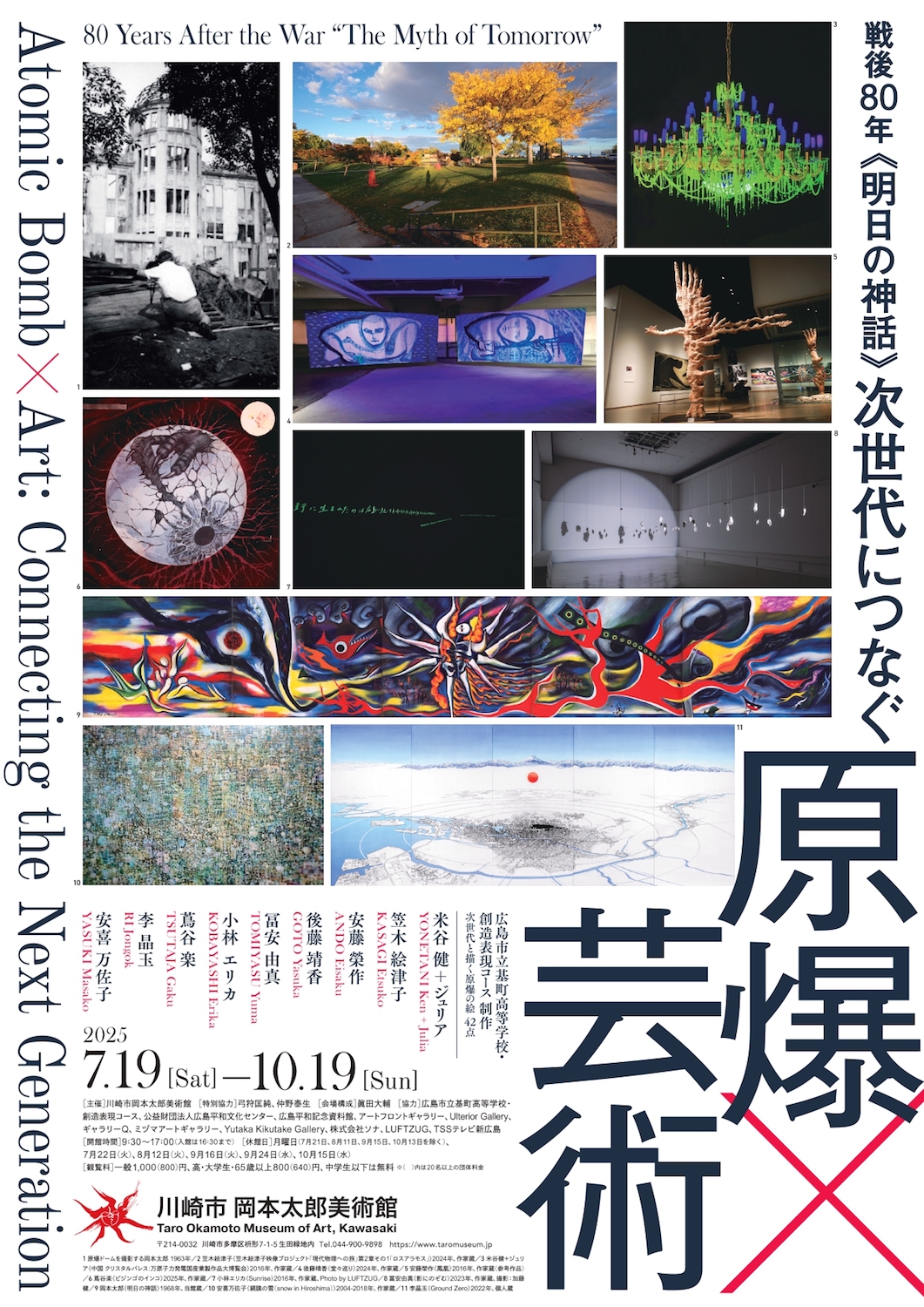

⑬「戦後80年《明日の神話》次世代につなぐ 原爆×芸術」(2025/07/19-10/19)川崎市岡本太郎美術館

⑭「戦後80年 戦争と美術、美術と平和」(2025/07/26-10/05)広島県立美術館

⑮「被爆80年特別企画 HIROSHIMA2045 過去と現在を未来に繋ぐ」(2025/07/29-09/28)下瀬美術館

ざっと調べてみたら15本ほどあった。ギャラリーや資料館などでの展示も含めれば優に20を超える。有名画家の戦争画から、被爆者による絵、若い世代のリサーチに基づく作品まで内容や切り口はさまざまだが、なかでも真っ先に取り上げたいのが、東京国立近代美術館の⑧「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」である。タイトルに「戦後80年」も「戦争」も入っておらず、一見コレクション展かと思うほど目立たないが、紛れもなく「戦争画」をテーマにした企画展なのだ。

戦争画と正面から向き合う

ひと口に戦争画といっても範囲は広く、銃後の風景から日本古来の歴史的・仏教的主題、日本が支配下に置いたアジアや南方の風物、桜や富士山などの日本を象徴するモチーフを描いたものまで含まれる。そのなかで特に前線の戦闘場面を記念碑的に描いた絵画を「戦争記録画」、さらにそのなかで軍に委嘱された作品を「作戦記録画」と呼ぶ。

東京国立近代美術館は153点もの戦争記録画を所蔵するが、これは敗戦後GHQが接収してアメリカに移送し、1970年に「無期限貸与」というかたちで返還されて同館に収められたもの。だが、これまでまとめて公開されたことはなく、コレクション展で数点ずつ展示するに留まってきた。戦争記録画は芸術作品であると同時に戦意高揚を煽る軍国主義のプロパガンダであったこと、また、画家本人や一部の遺族が公開を望まなかったことも一括公開を阻んできた要因である。

今回はそんな戦争画に正面から向き合う企画で、全体を「アジアへの/からのまなざし」「神話の生成」「日常生活の中の戦争」など8章に分け、当時の時代背景や社会状況を明らかにしつつ戦争記録画24点を展示している(展示替えあり)。これは過去最多の出品であり、同時開催の「MOMATコレクション」に出ている日本画4点、油彩画2点も加えれば計30点となる(それでも全体の5分の1に満たない!)。

展示されているのは藤田嗣治《アッツ島玉砕》(1943)をはじめ、小磯良平《娘子関を征く》(1941)、宮本三郎《山下、パーシバル両司令官会見図》(1942)、中村研一《コタ・バル》(1942)など代表的な戦争記録画ばかり。これだけ代表作が揃うということは、裏返せばこの時期ほかの美術館への貸し出しが少なかった、つまり戦争画を扱った同様の企画展があまりなかったということだ。これは何館もの美術館が競うように戦争画展を開催した10年前とは対照的だが、それについては後述したい。

同展にはまた、女性画家たちが共同制作した《大東亜戦皇国婦女皆働之図》(1944)も2点揃って出品されている。153点の戦争記録画はすべて男性が描いたもので、女性画家に戦争画制作は期待されていなかったし、そもそも女性の美術家自体が少なかった。そこで有志が集まって女流美術家奉公隊を結成、陸軍の依頼により2枚の大画面にそれぞれ銃後の風景を合作したのだ。しかも両作品は遠く離れた神社に収蔵されているため、2点同時に見られるのは貴重な機会である。

「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」より、女流美術家奉公隊《大東亜戦皇国婦女皆働之図》 左:「秋冬の部」 右:「春夏の部」(いずれも1944)[筆者撮影]

こうした戦争画のほかにも、戦時中のポスターや雑誌、福沢一郎《敗戦群像》(1948)、被爆した広島市民による「原爆の絵」(1974-1975)など、1970年代までの関連する作品や資料を展示し、戦後の時代の移り変わりを示している。終わりを1970年代まで引っ張ったのはやや意外だが、作品が返還されたのが1970年であること、当時ベトナム戦争の最中で戦争に対する社会の関心が高かったことによるという。

これほどの展覧会にもかかわらず、繰り返すがタイトルには「戦後80年」も「戦争画」もないばかりか、カタログはおろかチラシさえつくっていないのはどういうわけだろう。まるで戦争画の展覧会であることを知られたくないのではないか、あるいはどこかから圧力がかかったのではないかと勘繰りたくもなる。実は当初スポンサーをつけて共催展にする計画もあったそうだが、そうなると大々的に宣伝を打って動員を増やさなければならず、戦争画について真摯に考察するという展覧会の趣旨になじまない。そこで館の単独主催展にしたため予算がなくなったというのが実情らしい。美術館は常にこうしたジレンマを抱えているものだ。

戦争に翻弄された美術家たち

戦後80年にして没後80年、つまり終戦の年に亡くなった画家と彫刻家の回顧展も開かれた。「戦後80年」とは銘打っていないが、今年初めに栃木市立美術館で開かれた「没後80年 清水登之」(2025/01/11-03/20)もそうだ。清水は1910-20年代にニューヨークやパリで活動し、帰国後の1930年代に何度か中国の戦跡を取材して戦争画に手を染めた。ところが終戦の年に長男育夫の戦死を知る。軍のプロパガンダに加担した画家が愛息を戦争で失うという悲劇に見舞われたのだ。失意のうちに息子の肖像画を何点も描き、戦後まもなく亡くなってしまう。残された軍服姿の《育夫像》(1945)は息子の遺影であり、画家の遺作であり、それもまたひとつの戦争画なのだ。

もうひとり、渋谷区立松濤美術館で回顧展が開かれた③安藤照も戦争に翻弄された彫刻家だった。安藤の名はあまり知られていないが、渋谷駅前の忠犬ハチ公像の作者といえばだれもがうなずくはず。だがこのハチ公像は忠犬ゆえに戦前の軍国主義の修身教育に利用され、戦争が始まると金属供出により撤去されて武器に代えられてしまう(現在のハチ公像は息子が再建した2代目)。さらに戦争末期には、彼が率いていた彫刻家のグループ塊人社で航空機部品の製作を余儀なくされ、本人は終戦の年に空襲により死去。回顧展なのに安藤自身の作品数が少ないのは、そのときアトリエもろとも焼失してしまったからだ。

このように空襲で家を失った美術家のなかに日本画家の川端龍子もいた。龍子は戦前から展覧会場に合わせた大画面の「会場芸術」を実践し、戦時中は超ワイド画面の奇想天外な戦争画を発表したが、三男が戦病死し、終戦の2日前には自宅が空襲により倒壊してしまう。焼け出された龍子は戦後再建した自宅前に記念館を建立、現在の大田区立龍子記念館である。同館で開かれた⑦「時局と画家 川端龍子の1930~40年代」には、《越後(山本五十六元帥像)》(1943)をはじめ数々の戦争画が展示された。

「時局と画家 川端龍子の1930〜40年代」より 左:《水雷神》(1944) 右:《越後(山本五十六元帥像)》(1943)[筆者撮影]

戦争画といえば忘れてはならないのが藤田嗣治である。今年は藤田の生誕139年、没後57年という半端な年にもかかわらず彼の展覧会がいくつか開かれたのは、やはり戦争の記憶と結びつくからだろう。なかでも戦争に関係する展示が、軽井沢安東美術館の⑨「終戦80周年記念特別企画 藤田嗣治 戦争と芸術のはざまで ─戦場、銃後の風景、日常を描く─」と、兵庫県立美術館の「藤田嗣治×国吉康雄:二人のパラレル・キャリア─百年目の再会」(2025/06/14-08/17)である。

軽井沢安東美術館はコレクターの夫妻が長年収集してきた藤田嗣治の作品を紹介する美術館。今夏は「戦争と芸術のはざまで」と題し、日米開戦直前のパリ滞在時の作品から、戦場のスケッチ、ポスター原画、戦記物の本の装丁まで公開している。個人美術館だけに大画面の戦争記録画はないものの、藤田がいかに幅広く戦争に関わっていたかがうかがえる興味深い展示だ。

「藤田嗣治×国吉康雄」のほうは、戦前フランスとアメリカで活躍した同世代の2人の画家の関係を探るもの。2人は戦前にパリとニューヨークで接点を持ったが、戦時中は藤田が戦争画制作にのめり込んでいったのに対し、国吉はアメリカに留まり、日本軍を批判する対日ポスターを制作するなど正反対の立場に立った。戦後、藤田は渡仏する前にニューヨークに滞在して個展を開いたが、そのころアメリカ美術界で重要な地位についていた国吉は藤田との再会を避けたようだ。同展には藤田の対米戦争画《十二月八日の真珠湾》(1942)と《ソロモン海域に於ける米兵の末路》(1943)や、ニューヨークでの個展をCGで再現した映像も出ており、両者のあいだに静かな火花が散る戦中から戦後にかけてが最大の見どころとなっている。

戦争の記憶を受け継ぐ

戦前生まれの、特に戦争を記憶している世代は年々数が減り、10年後の戦後90年にはごく少数になるだろう。そんななかでいかに戦争の記憶を伝え、後世に残していくかが問われている。

銀座のギャラリー58で開かれた「戦後80年 1945年の記憶」(2025/06/25-07/18)は、赤瀬川原平や石内都ら1930〜40年代生まれの美術家5人が敗戦の年の記憶を作品化したもの。なかでも今年93歳になる中村宏と篠原有司男のアクリル画が小品ながら鮮烈だ。中村は故郷の浜松で空襲に遭い、戦闘機による機銃掃射にも見舞われたが、その体験を初めて描いたのは90歳を迎えた2022年のこと。「戦争記憶画」と呼ぶその絵は80年近く前の記憶にもかかわらず真に迫っている。篠原は東京大空襲を逃れて長野県の浅間山麓に疎開していたが、そこでの生活をユーモラスな絵と文章によって豪快に笑い飛ばしている。戦後90年にもぜひこの2人の新作を見たいものである。

「戦後80年 1945年の記憶」より、篠原有司男作品(2025)[筆者撮影]

水戸市立博物館で戦争遺品を使って⑩「いま、戦争を語るということ」と題する個展を開いた河口龍夫は、幼少期に空襲のたび防空壕に逃げ込んだ記憶を持つ1940年生まれの「焼け跡世代」。同展では、戦後50年の1995年に広島市の依頼で制作した《関係―植物・HIROSHIMAのタンポポ》を、館蔵品の被災した生活用品や兵士たちの遺品とともに展示した。この作品は被爆地広島で採集したタンポポを放射能を遮る鉛板に封じ込めたもので、80年前に被災した水戸市の遺品と被爆50年後の広島のタンポポが、時空を超えて邂逅したわけだ。

戦前生まれが減る一方、敗戦から20〜30年を経て生まれた新しい世代が戦争や原爆に触発されて作品をつくる例も増えている。

福岡県・田川市美術館の⑥「開戦84年 陳擎耀(チェン・チンヤオ)展:戦争と美術」は、1976年に台湾に生まれたアーティストの個展。「開戦84年」というのもひねくれているが、藤田の《アッツ島玉砕》をはじめ戦争記録画の構図を借りて少女たちの戦闘(戯れ合い?)を描いた大作絵画もかなり扇情的だ。だが、「祖父は自分のことを『日本人』、父は『中国人』と思っていたが私は『台湾人』である」というチェン自身の背景と、現在の台湾が置かれた緊迫した状況を知れば単なる悪ふざけと切って捨てることはできない。もっとも彼自身はAKB48の大ファンであり、その名前がロシア製自動小銃AK47と似ていることから少女たちに武器を持たせたというから、日本のオタク文化の影響も大きいはずだ。

「開戦84年 陳擎耀(チェン・チンヤオ)展:戦争と美術」より《神兵台北に降下す》(2025)[筆者撮影]

さらに若い世代では、1980年代半ば生まれの2人の個展を挙げておきたい。水戸市内原郷土史義勇軍資料館の「弓指寛治 不成者:現代アートが描く義勇軍」(2025/08/01-10/26)と、目黒区のギャラリーLEESAYAの「毒山凡太朗 Contact Distance―」(2025/08/06-08/15)である。

弓指は、綿密な取材に基づいて絵と文章で構成したドキュメンタリー形式の作品で注目を集めるアーティスト。会場が不便な地に建つ義勇軍資料館であるのは、彼の祖父が属していた満州の義勇軍の一隊員をモチーフにしたからだ。弓指はその「ならずもの」の隊員の手記をもとに、数十枚の絵と文章によって彼の義勇軍での荒れた生活を再現してみせる。何十年も前の話なのにあたかも実際に見てきたかのように語る半生記には説得力があり、思わず引き込まれてしまう。

毒山は東日本大震災と原発事故を機にアーティスト活動を始めたというだけに、原爆や戦争に関係する作品が多い。今回の個展では「1945年8月6日」「1945年8月9日」「1945年8月15日」「2011年3月11日」の4種の日めくりカレンダーを制作。それぞれのカレンダーにはすべて同じ日付が印刷されている。また、天皇の玉音放送をモチーフにした絵画や、沖縄のガマ(戦時中多くの犠牲者を出した洞窟)や辺野古基地建設反対運動の現場で、「もう戦争は終わりましたよー」と叫ぶ映像も流している。会期が10日間と短かったのは、広島に原爆が投下された日から敗戦の日までに限定したからだ。

グループ展では、新宿区のギャラリー√K Contemporaryで開かれた「Being -PEACE is a Verb- 」(2025/08/15-09/13)に注目したい。これは戦争の記憶が風化するなか、戦争と平和について考える契機として企画されたもの。出品は弓指を含む12人で、戦争画を描いた小早川秋聲と広島で被爆した若松光一郎を除けば20〜40代の若い世代が中心となる。李晶玉は日本兵を正面から淡彩で描き、内山翔二郎は爆弾を積んだ戦闘機のようなトンボの彫刻をつくり、戸谷太佑はネオンで「WAR」「PEACE」などの単語を明滅させるなど、多彩な作品群で見応えがあった。

広島で「ヒロシマ」を見る

今年はいつになく原爆関連の展覧会も多かった。2024年に日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受けたこと、また、ロシアやイランの核問題が世界を騒がせたことも関心が高まった理由かもしれない。

まずは東京都写真美術館で開かれた②「被爆80年企画展 ヒロシマ1945」。原爆投下直後のキノコ雲から、救護所に運び込まれる大火傷の被爆者たち、焼け野原と化した広島市街、被爆者のその後の姿まで悲惨きわまりない写真が並ぶ。もともと写真など撮っている状況ではなかったうえに、かろうじて撮られた写真も日本軍やGHQによって没収されたり焼却されたりしたという。したがってこれらの多くが軍やGHQの命令に背いて残された写真であることは強調しておくべきだろう。

原爆にまつわる展示を見るにはやはり被爆地まで赴かなければならない。ぼくが見ることができたのは、広島市現代美術館の④「被爆80周年記念 記憶と物―モニュメント・ミュージアム・アーカイブ―」と、尾道市にあるアートベース百島の①「アトミック・クロスロード」の2本である。

広島市現代美術館は1989年の開館当初から「ヒロシマ」をテーマにした作品の収集・展示に努めてきた。今回は美術館の近くにある銅像不在の台座から説き起こし、コレクションや新作を通して記憶装置としてのミュージアムの意義について掘り下げている。丸木位里・俊の「原爆の図」シリーズや、幼児期に被爆し50歳で亡くなった殿敷侃の作品のほか、戦後生まれのアーティストによる新作も多い。

たとえば黒田大スケは、広島のモニュメントをめぐって彫刻家たちが交した議論を再現してみせる。といっても各彫刻家は黒田の顔に動物の姿で描かれ、黒田の口がそれぞれの意見を語るという趣向だ。即興混じりの議論は噛み合わず、思わず笑ってしまう。また、蔦谷楽や瀬尾夏美と小森はるかは、先の毒山と同じく東日本大震災を機にさまざまな社会的問題についてリサーチし、作品づくりをしてきたアーティスト。蔦谷は原爆ドームの展開図やエノラ・ゲイのパノラマにより原爆を再考し、瀬尾と小森は広島市民から聞き取ったテキストと映像を作成して、一人ひとりの記憶を記録に残した。

瀬戸内海の離島にあるアートベース百島は、アーティストの柳幸典が核となって廃校を中心に映画館や村役場などの廃墟を改修したアートセンター。柳をはじめ原口典之や榎忠らのスケールの大きな作品を常設展示するほか、年1回の企画展を開いている。

「アトミック・クロスロード」は被爆から80年が経ついま、「改めて原子力が持つ可能性と危険性を深く考えるべき十字路に立って」いるとの認識から企画された。なかでも外光を遮断した旧支所内で行なわれた米谷健+ジュリアの展示が印象的だ。巨大グモを模した彫刻は、世界各地の天然ウラン採掘場に伝わる大グモ伝説から発想を得たもの、また大小さまざまなシャンデリアは、原発を保有する国の出力規模をシャンデリアのサイズに比例させたもので、どちらもウランガラスを用いて緑色に発光させたという。そのほか常設展示も含めて、原口の《オイルプール》(2012)や榎の《薬莢》、柳の《ヒノマル・イルミネーション》(2010)など不穏な作品が並び、まさに最前線の「芸術基地」になっている。

「アトミック・クロスロード」より 米谷健+ジュリア《大蜘蛛伝説》(2018)[筆者撮影]

なぜ「戦後世代」が抜けているのか

原爆といえば、渋谷駅にある岡本太郎の巨大壁画《明日の神話》も核エネルギーの凄まじさを表現したものだといわれている。この《明日の神話》の下絵(といっても幅10メートルある)を有する川崎市岡本太郎美術館で、被爆の記憶を未来につなげていこうという趣旨で行なわれたのが⑬「戦後80年《明日の神話》次世代につなぐ 原爆×芸術」である。

だが、同展の主役は《明日の神話》でもなければ現役アーティストの作品でもなく、広島の高校生たちが20年以上にわたって描き続けている「原爆の絵」だ。これは爆心地に近い市立基町高校にある創造表現コースの生徒たちが、2007年から被爆者の話を聞いて絵に表わしてきたもの。その活動と作品を紹介したいという美術館の思いが同展の出発点だというのだ。

生徒たちは被爆者と何度も打ち合わせを重ね、制作中も何度も直しを入れるため、完成までに半年から1年かかるという。こうしてでき上がった作品は、たとえば東京国立近代美術館に出ていた被爆者自身による「原爆の絵」よりもずっとリアルだが、反面、描写力が的確であるがゆえに超現実的にも感じられ、単なる記録画にとどまらない不思議な印象を与えるのも事実。このように高齢化した語り部の話を聞いて10代の若者が忠実に絵画化していく試みは実験的であり、いろいろ考えさせられる★。

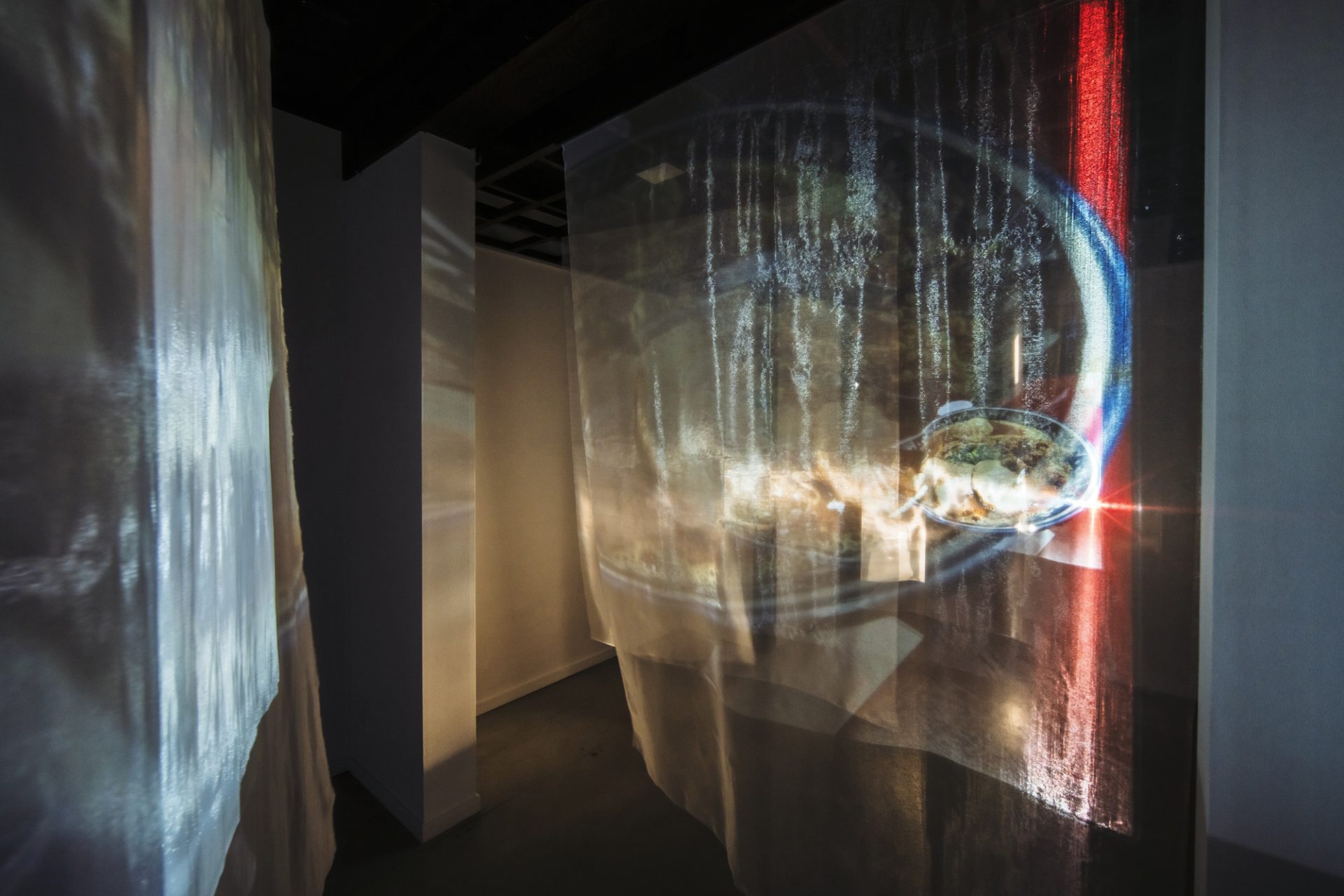

同展には戦後生まれのアーティストも計9組出品している。祖父母が広島で被爆したという冨安由真は、被爆者の手をかたどったオブジェを天井から吊り下げ、さまざまな角度から光を当てたインスタレーションを制作。これは、被爆者の証言にしばしば登場する溶けた手や建物に焼き付いた影を想起させる。街の地面をフロッタージュしてそこから都市風景を浮かび上がらせる安喜万佐子は、14年かけて絵具を重ねたという広島の俯瞰像《網膜の雪 snow-in-Hiroshima》(2014-2018)などを出品。また今回は企画展示室だけでなく、常設展示室でも岡本太郎の戦争や原爆関連の作品を特集するほか、一部を暗くして後藤靖香と米谷健+ジュリアのウランガラスを用いた発光する作品も展示している。

「戦後80年《明日の神話》次世代につなぐ 原爆×芸術」より、冨安由真《影にのぞむ》(2023)[筆者撮影]

こうして出品作家を見ていくと、奇妙な偏りに気づく。この展覧会に限らず、これまで名前を挙げた現役アーティストは、台湾のチェンも含め大半が戦後20年以上経った1970年以降の生まれで、その前の世代がぽっかり空いていることだ。それが単に若い世代を優先したという理由だけでないことは、先述のように1930〜40年代生まれの「焼け跡世代」がいることからもわかる。つまり両世代に挟まれた1950〜60年代生まれがすっぽり抜け落ちているのである。もちろん1959年生まれの柳幸典のような例外はいるが、ごく少数にすぎない。この戦後世代は親がまさに戦争体験者であり、戦争を身近に感じていたはずなのに、なぜ戦争にまつわる作品を発表しないのだろうか。

まず考えられるのが隔世遺伝説だ。戦争の記憶が当事者の次の世代をスキップして孫の代に受け継がれ、顕在化するというわけ。なるほどと思うが、あまり科学的とはいえない。ならば、戦争の話は親から日常的に聞かされた身近なものであるがゆえに、次の世代には美術のテーマになりえなかったのか。これは半分当たっているかもしれない。

彼らが戦争をモチーフにしなかったのは、おそらくモダニズムの末期に美術を学んだため純粋芸術への志向が強く、作品から政治性や社会性を排除しようとしてきたからではないだろうか。特に作品の内容より形式を重んじるフォーマリズムがもてはやされた1970年代はその傾向が強かったように思う。だが1980年代になるとポストモダンの空気が漂い始め、1990年の東西冷戦終結によって「大きな物語」が崩壊し、モダニズムの足枷から解き放たれたアーティストたちは日常の身近なモチーフへと視線を移していく。このころ前後の世代間にギャップが生じたのではないか。

断っておくが、1950〜60年代生まれが政治や社会に関心が薄かったといいたいのではなく、それを芸術に持ち込まなかったということである。逆に1960年代後半以降に生まれたアーティストは、冷戦崩壊後に頻発するようになった大震災や原発事故や戦争などの社会問題に触発され、作品に取り込むようになったと考えられるのだ。

そしてこのような傾向は、10年単位の展覧会の移り変わりからもうっすらと浮かび上がってくるのである。

戦後の周年記念展を振り返る

戦後50年の1995年から10年ごとに美術館で開かれた戦後の周年記念展を可能な限り振り返ってみよう。

[1995年]

・「戦後文化の軌跡1945-95」目黒区美術館(巡回)

・「ヒロシマ:21世紀へのメッセージ」大丸ミュージアム・梅田(巡回)

・「被爆50周年記念展 ヒロシマ以後:現代美術からのメッセージ」広島市現代美術館

・「終戦50周年企画 戦争・人間展」町田市立国際版画美術館

・「核―半減期」東京都写真美術館

[2005年]

・「戦後60年 無言館/遺された絵画展」東京ステーションギャラリー (巡回)

・「戦後60年特別企画 昭和の美術 1945年まで──〈目的芸術〉の軌跡」新潟県立近代美術館

・「被爆60周年特別展 そして、未来へ──ヒロシマ賞 受賞作家のまなざし」広島市現代美術館

[2015年]

・「近代日本の社会と絵画 戦争の表象」板橋区立美術館

・「戦後70年記念 20世紀日本美術再見 1940年代」三重県立美術館

・「戦争の時代を生きた画家たち」大川美術館

・「戦争と平和」クレマチスの丘 IZU PHOTO MUSEUM

・「画家たちと戦争:彼らはいかにして生きぬいたのか 」名古屋市美術館

・「被爆70周年 ヒロシマを見つめる三部作」」広島市現代美術館

・「広島・長崎 被爆70周年 戦争と平和展」広島県立美術館・長崎県美術館

・「戦後日本美術の出発 1945-1955」」群馬県立近代美術館

・「MOMATコレクション 特集:藤田嗣治、全所蔵作品展示。」東京国立近代美術館

・「戦後70年:もうひとつの1940年代美術」栃木県立美術館

・「戦後70年記念 浜田知明のすべて」熊本県立美術館

・「戦後70年をむかえて イマジンー争いのない世界へ」福岡アジア美術館

・「戦後70年記念特別展示 戦争と美術」横浜美術館

・「戦争画STUDIES」東京都美術館

戦後50年にあたる1995年は、キリのいい年だったせいか5本ほど開かれた。そのうち3本は原爆関連であり、うち2本に「メッセージ」が入っていることに留意したい。それ以前は戦争の記憶がまだ生々しかったからなのか、あるいは敗戦後の占領期の抑圧された心理をひきずり、戦争を回顧することが憚られたのか、周年展自体が見当たらなかった。してみると、敗戦から半世紀を経た1995年を機に戦後記念展が定着したと見てよさそうだ。

1995年で特筆すべきは「戦後文化の軌跡1945-1995」展だろう。「50年前」の戦争に焦点を合わせるのではなく、戦後の「50年間」を振り返る内容で、出品も美術から建築、デザイン、サブカルチャーまで600点を超え、質・量ともに充実していた。また日本とは直接関係ないが、同年開かれた「芸術の危機 ヒトラーと退廃美術」展(1995/08/13-09/24、神奈川県立近代美術館 鎌倉別館))は、戦争と芸術、表現と検閲を考えるうえできわめて重要な史実を示してくれた。

2005年の戦後60年はあまりキリがよくないせいか数は少ない。海外だが、この年ニューヨークで村上隆がキュレーションした「リトルボーイ」展は、敗戦後の日本をアートとポップカルチャーによって浮き彫りにする画期的なものだった。

戦後70年の2015年はざっと数えて14本あり、今年とほぼ同じ。つまり戦後記念展は10年前に急増したのだ。内容的には戦争画を中心に戦前・戦後の美術の流れを問うものが約半数を占め、現代のアーティストが出品する企画は少なかった。この時期の関心が戦時下の美術をどのように歴史的・芸術的に位置づけるか、あるいは戦争画を手がけた画家をどのように評価するかに向けられていたことがわかる。戦争記録画を所蔵する東京国立近代美術館は多数の貸し出し要請に苦慮したに違いない。

それに対して今年はそうした歴史的展示より、前述のように比較的若い世代のアーティストが戦争や原爆というテーマに向き合う展覧会が何本もあった。しかもかつて見られたような反戦・反核を訴えるメッセージ性の強いものでもなければ、挑発的あるいは自虐的な表現でもなく、戦災や被爆といった負の記憶に寄り添うように当事者にインタビューし、資料をリサーチして次の世代に伝えていくような作品が目立ったのだ。それは「記憶をつむぐ」「戦争を語る」「次世代につなぐ」「未来に繋ぐ」といった展覧会名からも明らかである。

戦後100年を目指して

さて、10年後は戦後90年、20年後は戦後100年となる。戦後とはつまり「敗戦後」のことだが、いまや戦争を知らない日本人が全人口の9割を占めるというのに、いつまでわれわれは「戦後」という時代区分を使い続けるのだろう。

でも考えてみれば「戦後」が終わるのは次の戦争が始まるときである。そして次の戦争が終われば「新しい戦後」が始まる……とは限らない。次の戦争は日本人を絶滅させるかもしれないし、なんなら人類全体を滅ぼしている可能性だってないとはいえないからだ。そう考えると、100年といわず200年でも300年でも戦後が続いてほしいと願わずにはいられない。そのためにも戦争の記憶・記録を次世代へと語り継ぎ、伝え続けていかなければならないし、それには永くカタチをとどめ、モノとして残る昔ながらの美術表現がなお有効であると思うのだ。

付記:これまで触れた美術展以外に興味深かった展示を挙げておく。

❶「演劇は戦争体験を語り得るのか─戦後80年の日本の演劇から─」(2025/05/12-08/03)早稲田大学演劇博物館

❷「東京大空襲80年─空襲被害写真と空襲体験画を見つめて─」(2025/06/07-09/21)すみだ郷土文化資料館

❸「戦後80年記念企画展 国策紙芝居と残された言葉たち」(2025/06/27-08/22)神奈川大学横浜キャンパス3号館1階

❹「戦後80年企画 衣服が語る戦争」(2025/07/16-09/20)文化学園服飾博物館

❺ 「戦後80年特別企画展 社会を映す、動かす─ポスターにあらわれる国策宣伝の姿─」(2025/07/19-09/07)昭和館

❻「終戦─戦争の終わりと戦後の始まり─」(2025/07/19-09/15)国立公文書館 東京本館1階展示ホール

❶はタイトルどおり、戦後80年間に戦争がどのように演劇に表現されてきたかをたどる展示。美術と違いモノとして残らない演劇ならではのアプローチ。 ❷は、墨田区が2007年から収集してきたという空襲体験画の一部を公開。これらを構図などの面から分類・分析しているのが興味深い。9/6には同館にて関連シンポジウムを開催★。❸は、戦意高揚を目的につくられた国策紙芝居に焦点を当てたもの。いまでは絶滅寸前の紙芝居も当時は子どもを啓蒙(洗脳?)するための有効なメディアだった。❹は、日清戦争からアジア・太平洋戦争まで半世紀にわたる戦況が衣服に与えた変化を探る企画。着物に戦争柄をあしらうのは照屋勇賢だけじゃなかったんだ! ❺は「勝って兜の緒を締めよ」「撃ちてし止まむ」など勇ましいキャッチフレーズが踊る国策宣伝ポスター。横山大観や宮本三郎らも原画制作に動員された。❻ は、敗戦前から敗戦後までの関連資料を時系列に沿って公開。終戦の日を挟んだ2週間「終戦の詔書」原本も展示された。隣は東京国立近代美術館。

★──これに関して、付記❷の関連シンポジウム「空襲体験画を美術史の視点で見つめなおす」において登壇者に質問したところ、「高校生が被爆者の話を聞いて絵にする行為はすばらしいが、それは体験画ではないし、歴史の証言として考えるべきではない」(北原恵)、「被爆者と高校生が役割分担したひとつのアートプロジェクトと捉えるべき」(武井利史)といった旨の反応をいただき納得がいった。

![[PR]MMM × artscape ミュージアムグッズフェア vol.2──周年を迎えたミュージアムのオリジナルグッズ](/wp-content/uploads/2026/03/2603_MMM_5.jpg)